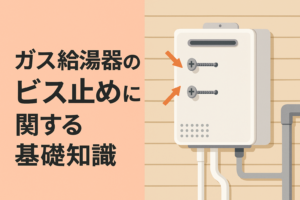

給湯器ビス止めと配管カバーの効果と注意点

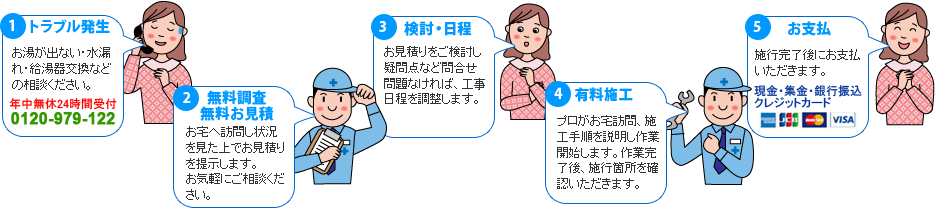

給湯器の設置や交換を検討する中で、「給湯 器 ビス 止め」というキーワードで情報を探している方も多いのではないでしょうか。この記事では、ガス給湯器 固定方法の基礎から、ビスサイズの選定、さらにはサイディング外壁における固定のポイントまで、幅広く丁寧に解説していきます。

給湯器の安全な設置には、転倒防止金具やアンカーの正しい使い方が欠かせません。また、施工不良による給湯器 落下のリスクを避けるためにも、壁掛け時の下地の確認方法や、確実なビス止めの手順を理解することが重要です。

あわせて、給湯器 配管カバー 外し方や、配管カバーの再利用可否についても具体的に紹介しています。給湯器に配管カバーをつけるとどんな効果があるのか、美観や断熱性、防護性といった観点からも詳しく解説します。

設置をDIYで行いたい方や、業者とのやり取りをスムーズに進めたい方にとって、本記事は確実な判断材料となる内容です。安全で長持ちする給湯器設置のために、ぜひ参考にしてください。

-

給湯器を安全に設置するためのビス止めの基本知識

-

壁材に応じた適切なビスサイズと固定方法

-

アンカーや転倒防止金具の効果的な使い方

-

配管カバーの取り扱いや再利用の可否

給湯 器 ビス 止めの基本と注意点

-

ガス給湯器 固定方法の種類と選び方

-

給湯器 ビス サイズの選定基準とは

-

サイディング 給湯器 固定のポイント

-

給湯器 転倒防止金具の必要性

-

給湯器 アンカーの使い方と効果

ガス給湯器 固定方法の種類と選び方

ガス給湯器を安全かつ正確に設置するためには、適切な固定方法を理解することが非常に重要です。なぜなら、固定が不十分であると機器の落下やガス漏れといった重大な事故につながるおそれがあるからです。設置環境や機種によって工法が異なるため、状況に応じた対応が求められます。

主な固定方法としては「壁掛け式」と「据え置き式」があります。壁掛け式は、戸建住宅や集合住宅の外壁に設置されるタイプで、ビスやアンカーを使用して直接外壁に取り付けます。一方、据え置き式は地面に置いて設置する方法で、固定金具やコンクリートブロックなどを用いて転倒防止措置を施す必要があります。

ここで注意したいのが、壁掛け式の場合に必ずしも外壁が頑丈な構造とは限らない点です。特にALC(軽量気泡コンクリート)やサイディング外壁では、ビスが効きにくい場合があるため、アンカーや補強金具を併用しなければなりません。こうした壁材には「あと施工アンカー」や「フィッシャープラグ」などの専用部品を使うことで、しっかりとした固定が可能になります。

また、設置の際は給湯器の重量や配管の位置、排気の向きなども確認し、水平・垂直を正しく保つことが求められます。わずかな傾きでも機器内部の配管に負担がかかるため、長期的なトラブルを防ぐために慎重な施工が不可欠です。

固定方法を誤ると、単なる見た目の問題にとどまらず、機器の故障や安全性の低下を招く可能性もあるため、設置前には必ず建物の構造と施工環境を確認し、適切な工法を選ぶことが肝心です。

給湯器 ビス サイズの選定基準とは

給湯器の設置に使用するビスサイズは、施工の安全性と耐久性に直結する要素のひとつです。使用する壁材や設置する給湯器の重量によって、適切なビスの長さや太さを選定する必要があります。

一般的に、屋外壁掛け型のガス給湯器では「M5〜M6」程度の太さ、長さは「40mm〜60mm」程度のビスが用いられることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、壁材が木造かコンクリートか、もしくはALCやサイディングかによって、適切なサイズや種類は変わってきます。

例えば、コンクリート壁であればコンクリートビスやアンカー付きのビスを使い、下穴を開けてから取り付けます。ALC壁では、ビスの保持力が落ちやすいため、専用のALCアンカーを併用するのが一般的です。また、サイディング外壁のような硬度の低い壁材には、ビスだけでなく補強板や下地材の設置も検討する必要があります。

ここで大切なのは、「ビスが壁材にしっかり効いているか」を確認することです。見た目はしっかり固定されていても、内側でビスが空回りしていたり、抜けやすい状態になっていると、風や振動などの外的要因で徐々に緩み、最終的には給湯器が落下する危険性もあります。

また、ビスの材質にも注意が必要です。屋外に設置する場合は、サビに強いステンレス製ビスが推奨されます。腐食によってビスが折れると、交換や補修に多大な手間がかかるため、最初から耐候性に優れたものを選ぶとよいでしょう。

このように、ビスのサイズはただ太くて長ければよいというわけではありません。設置する壁材、給湯器の重量、耐久性のバランスを見極め、環境に合った部材を選定することが、安心できる施工につながります。

サイディング 給湯器 固定のポイント

サイディング外壁に給湯器を固定する際には、他の壁材とは異なる注意点がいくつかあります。サイディングは見た目が美しく軽量である一方で、内部が空洞になっていたり、ビスの保持力が低いことが多いため、直接ビスを打ち込むだけでは十分な固定力を得られない可能性があるからです。

まず理解しておきたいのは、サイディング材そのものにビス止めをすると、時間の経過とともにビス穴が広がったり、固定が緩んでしまうリスクがあることです。このため、基本的には「下地材」を狙ってビスを打つことが推奨されます。サイディングの裏に木材や金属下地がある場合は、その位置を探し、下地に向かってビスを打ち込むことでしっかりとした固定が可能になります。

ただし、下地の位置が不明だったり、位置が合わない場合には「あと施工アンカー」や「ALC対応プラグ」などの補強材を使用する方法もあります。これにより、ビスの引き抜き耐力を高め、安定した設置が可能となります。

さらに、サイディングの固定では防水対策も重要なポイントです。ビスを打ち込んだ箇所から雨水が浸入しやすくなるため、施工後には必ずシーリング(コーキング)で隙間をふさぎ、防水処理を施します。この処理を怠ると、内部に水がまわりサイディングの劣化や内部構造の腐食を引き起こす可能性があります。

もう一点忘れてはならないのが、美観への配慮です。サイディングは住宅の外観を構成する重要な要素であるため、穴あけやビス跡によって見た目が損なわれると価値を下げてしまうことがあります。そのため、可能な限り目立たない位置や色合わせを意識した施工が望まれます。

このように、サイディング外壁への給湯器の固定は、施工の技術力と丁寧な処理が求められます。強度と美観の両方を保ちながら、安全な設置を実現するには、事前の計画と適切な資材の選定が欠かせません。

給湯器 アンカーの使い方と効果

給湯器をしっかりと壁面に固定する際に、多くの現場で活躍するのが「アンカー」です。アンカーとは、ビスやボルトをしっかりと壁材に効かせるために使う部材で、特にALCやコンクリートなど、ビスが直接効きにくい素材に対して有効です。

使い方としては、まず給湯器の取り付け位置を決めた後に、ビスを打ち込む箇所に下穴を開けます。その穴にアンカーを挿入し、ビスをねじ込むことで、内部の金属やプラスチックの部分が壁の中で広がり、しっかりと固定される仕組みです。例えば、「フィッシャープラグ」や「オールアンカー」などがよく使われており、それぞれの壁材に適したタイプを選ぶ必要があります。

こうしたアンカーを使用することで、ビス単体では保持できない重量の給湯器も安定して設置することができます。特に、給湯器のような重量物を長期間にわたり屋外に設置する場合、風雨や振動、温度変化といった外的ストレスによってビスが緩む可能性があるため、アンカーによる補強は非常に効果的です。

ただし、アンカーにも注意点があります。適切なサイズやタイプを選ばないと、十分な固定力が得られないばかりか、壁材を傷めてしまうこともあります。また、下穴の深さや径がずれていると、アンカーの効果が発揮されないケースもあるため、正確な施工が求められます。施工後は、ビスの締め付け具合を確認し、必要に応じてコーキング処理を施して防水性を高めておくと安心です。

このように、アンカーの活用は給湯器の設置をより安全・確実なものにします。下地が不安定な場所や、重量のある機器を取り付ける場面では、アンカーを活用することで高い安定性と長期間の耐久性を確保できます。

給湯 器 ビス 止め工事の実践的ガイド

-

給湯器 落下を防ぐ施工方法

-

給湯器 壁掛け 下地の確認方法

-

ビス固定時に注意すべき施工ミス

-

給湯器 配管カバー 外し方の手順

-

給湯器に配管カバーをつけるとどんな効果があるの?

-

給湯器の配管カバーは再利用できますか?

給湯器 落下を防ぐ施工方法

給湯器の落下事故を防ぐためには、設置時の施工方法を確実に行うことが何よりも重要です。特に壁掛けタイプの給湯器では、固定が甘いと経年劣化や強風、地震などの衝撃によって本体が脱落し、建物の損傷や人身事故に発展する危険があります。

まず基本となるのが、設置場所の下地確認です。壁がコンクリートやしっかりした木造構造であれば、ビスの固定が効きやすく、比較的安全に設置できます。一方で、ALCやサイディングなどの軽量建材の場合は、ビスが効かない場合があるため、必ず補強材やアンカーを併用することが求められます。壁の内部に補強板を仕込んでおく、あるいは「下地カンタン金具」などの施工用部品を活用するのも有効です。

次に、ビス止めの位置と数にも注意が必要です。多くのメーカーでは、給湯器本体の四隅や中央部分に最低3~4か所のビス止めを推奨しています。これに加え、転倒防止金具やサポート金具を併用することで、より強固な設置が可能になります。また、給湯器の下部に足をつけて地面に接地させる「脚部支持金具」を使うことで、壁だけに負担をかけずにバランス良く支えることができます。

さらに、設置後の防水処理も忘れてはいけません。ビス穴や配管の通し穴は、シーリング材でしっかり塞ぎ、防水性を高めることで腐食や劣化によるビスの緩みを防ぐ効果があります。

施工後には、水平器を使って本体がまっすぐ取り付けられているかを確認し、必要であれば再調整を行います。傾いた状態での設置は、見た目の問題だけでなく、内部部品への負荷が偏り、故障を招く原因にもなります。

このように、給湯器の落下を防ぐためには、施工前の下地確認から、取り付け位置の精度、部品の選定、施工後の仕上げ処理まで、細かいステップの積み重ねが重要です。ひとつひとつの工程を丁寧に行うことが、長期間安心して使用できる設置工事へとつながります。

給湯器 壁掛け 下地の確認方法

壁掛け型の給湯器を設置する際には、取り付け箇所にしっかりとした下地があるかどうかの確認が最も重要なポイントになります。下地が不十分な場所に取り付けてしまうと、重量に耐えられずに給湯器が落下したり、徐々にビスが緩んで振動や音の原因になることがあるため、事前のチェックは欠かせません。

まず、下地の確認方法として最も確実なのは「下地センサー」の使用です。これは壁の裏にある木材や金属下地を感知して、音やランプで位置を知らせてくれる便利な道具です。特に石膏ボード仕上げの壁では見た目で下地の位置が分からないため、センサーの活用が有効です。

次に、建物の構造図やリフォーム時の記録が残っている場合は、それを参照するのも有効です。柱の間隔や補強位置が分かれば、下地を狙ってビスを打ち込むことができます。ただし、実際の現場では図面通りになっていないケースもあるため、必ず現物での確認も行いましょう。

また、軽くノックして音を聞く方法もあります。空洞部分は軽い音、下地のある部分は鈍い音が返ってくるため、経験を積めば大まかな位置を把握することも可能です。ただしこの方法は精度が低く、確実性を求めるならあくまで補助的な手段と捉えるべきでしょう。

実際に下地を発見した後は、そこに対して試しに細いビスを打ち込んでみるという方法もあります。しっかりとビスが効くか、空回りしないかを確認することで、本設置前の安心材料になります。ビスが効かない場合は「あと施工アンカー」などの補助部材の検討が必要です。

このように、給湯器を安全に取り付けるには、壁面の下地状況を事前に正確に把握することが不可欠です。下地がないまま設置を進めてしまうと、後々の修理や交換の際に大きなトラブルとなる可能性があるため、少しでも不安がある場合はプロに相談するのも賢明な選択です。

ビス固定時に注意すべき施工ミス

給湯器の取り付けにおいて、ビス固定はごく基本的な工程でありながら、ミスが起こりやすい重要なポイントでもあります。施工時のわずかな手抜きや知識不足が、後々の落下事故や雨水の浸入、さらには機器の故障といった重大なトラブルにつながることがあるため、細心の注意が必要です。

まず、最も多いミスのひとつが「下地の確認不足による空回り固定」です。外壁材の中には中空構造のものもあり、適切な下地がないままビスを打ち込んでしまうと、十分に締め付けができず、強風や振動で徐々に緩んでいきます。下地が確認できない場所で施工する場合には、専用のアンカーや、ALC対応ビスなどの使用が求められます。

次に挙げられるのが、「ビス穴の防水処理の怠り」です。ビスを打ち込んだ際に発生する小さな隙間から雨水が侵入し、壁内部の断熱材や構造材を傷めてしまうケースがあります。とくにサイディング外壁やALC外壁では、このようなビス穴が原因で雨漏りにつながることが珍しくありません。施工後はコーキング材でしっかりと防水処理を施すのが基本です。

また、「適切なビスサイズの選定ミス」も見落とされがちなポイントです。短すぎるビスを使用すると保持力が不足し、逆に長すぎると貫通してはいけない部分に達する可能性があります。機器メーカーが指定するビスの太さ・長さを正確に確認し、使用する部材に合わせた選定を行うことが求められます。

さらに、「ビスを強く締めすぎて壁材を破損させる」ケースもあります。とくにALCやモルタル壁などは、表面が脆く崩れやすいため、強い力で締めすぎると壁に亀裂が入ったり、ビスが効かなくなったりする恐れがあります。電動ドライバーを使う際は、トルク調整を慎重に行い、必要以上の力がかからないように注意しましょう。

最後に見逃せないのが、「古いビス穴の再利用による固定不良」です。以前に使用されていたビス穴はすでに摩耗しており、再度使用すると十分な保持力を得られない場合があります。このような場合には位置をずらして新たな固定箇所を設けるか、フィッシャープラグや樹脂アンカーなどで穴を補修したうえで再固定するのが望ましい対応です。

このように、給湯器のビス固定は単純なようでいて、細かい確認と適切な施工技術が求められる工程です。施工ミスを防ぐためには、現場ごとの状況に応じて正しい判断を行い、些細な工程も省略せず丁寧に作業することが、長期的な安全性を確保する鍵となります。

給湯器 配管カバー 外し方の手順

給湯器の配管カバーを外す作業は、メンテナンスや修理、機器の型番確認などの場面で必要になることがあります。正しい手順を踏まなければ、カバーや本体、さらには壁材を傷つけてしまう可能性があるため、慎重に行う必要があります。

最初に確認すべきなのは、給湯器の電源とガス栓が切られているかどうかです。配管カバーの取り外し自体は通電・通ガスと直接関係はないものの、安全面を考えて事前に遮断しておくのが基本です。また、作業前にカバー周囲のスペースを確保し、必要な工具が揃っているかもチェックしましょう。

次に、配管カバーのビス位置を探します。多くの機種では、ビスは下部または側面に数か所設置されています。ビスが塗装で固まっている場合もあるため、ドライバーが滑らないよう注意して慎重に回します。錆びている場合は潤滑剤を少量使うと緩めやすくなります。

ビスをすべて外したら、配管カバーの本体を下方向に少しスライドさせるようにずらすと、引き抜くようにして取り外すことができます。ただし、配管に負荷がかからないようにゆっくりと行いましょう。途中で引っかかる場合は、力で無理に引っ張らず、固定箇所が残っていないか再確認することが大切です。

また、古いカバーや寒冷地仕様のものでは断熱材や防水パッキンが一体になっている場合があり、劣化して剥がれにくいことがあります。その場合は、スクレーパーなどを使って接着面を丁寧に剥がしていくと良いでしょう。

配管カバーを外した後は、元に戻すときのためにビスの位置や配線の通り方などを写真に撮っておくと、再取付の際に役立ちます。

このように、給湯器の配管カバーの取り外しは慎重に行う必要がありますが、手順を正しく守れば特別な技術がなくても安全に対応することができます。メンテナンスを行う前の準備として覚えておきたいポイントです。

給湯器に配管カバーをつけるとどんな効果があるの?

給湯器の配管カバーは、単なる外観の装飾部品ではありません。実際には、設備を長持ちさせ、安全性や利便性を高めるための多くの効果があります。特に屋外に設置されている給湯器では、配管カバーの有無が使用環境に大きく影響を与えます。

まず挙げられるのが「凍結防止」です。寒冷地では冬になると配管内部の水が凍結することがあり、これが原因で水が出なくなったり、最悪の場合は配管が破裂して修理が必要になることもあります。配管カバーがあれば、直接外気に触れるのを防ぎ、保温効果が高まるため、凍結リスクを大幅に軽減できます。さらに、凍結防止ヒーターと併用することで、より確実な対策となります。

次に、「物理的な保護」も大きなポイントです。配管は外部からの衝撃や摩耗に弱いため、落下物や風雨、飛来物などによって破損する可能性があります。配管カバーはそのような外的要因から配管を守るバリアの役割を果たしてくれます。

加えて「美観の向上」も見逃せません。配管がむき出しになっていると見た目に乱雑な印象を与えることがあり、住宅の外観全体の印象を損ねる場合もあります。特に集合住宅や街並みに統一感が求められるエリアでは、配管カバーの有無が景観に大きな影響を与えます。

また、「安全性の向上」にもつながります。小さなお子様がいる家庭やペットがいる場合、露出した配管に触れてケガをするリスクがあります。配管カバーがあれば、そうした接触を防ぎ、いたずらや誤作動の防止にも役立ちます。

ただし注意点もあります。配管カバーの内部に水や湿気がたまりやすい環境だと、カバー内部で劣化が進行するケースもあります。定期的な点検や通気性の確保が重要です。

このように、配管カバーは多面的なメリットを持ち、給湯器を長く安全に使うための一助となる重要なパーツです。設置を検討する際は、機種に対応したカバーを選び、正しく取り付けることが効果を最大限に引き出すポイントとなります。

給湯器の配管カバーは再利用できますか?

給湯器の交換や移設を行う際に、配管カバーを再利用できるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。答えとしては、「状態や条件によっては再利用可能」です。ただし、すべてのケースで問題なく使い回せるわけではないため、慎重な判断が求められます。

まず確認すべきは、既存の配管カバーの「劣化状況」です。屋外に設置されている配管カバーは、長年にわたって紫外線や雨風にさらされているため、プラスチック部分が硬化・変色していたり、ネジ穴や接続部が割れていたりすることがあります。こうした劣化が見られる場合は、安全性や美観の観点からも再利用は避けた方が無難です。

また、カバーの寸法が新しい給湯器に適合するかどうかも重要です。給湯器本体のサイズや接続部の位置が以前と異なる場合、カバーの長さが足りなかったり、穴の位置が合わなかったりして、うまく取り付けられないことがあります。とくにメーカーや型番が変わる場合は、規格が合わない可能性が高くなります。そのため、取り付け前には必ず製品の寸法と配管位置を照らし合わせて確認しましょう。

一方で、現在と同じメーカー・同シリーズの後継機種で、配管の位置や寸法に変更がない場合には、既存の配管カバーをそのまま使用できるケースもあります。実際には、施工業者が現場で状況を見て判断することが一般的です。特に問題がなければ再利用の提案を受けることもあるでしょう。

注意点として、再利用を選んだ場合でも「ビスの交換」や「防水処理の再施工」は基本的に必要です。古いビスやシール材は錆びていたり劣化していたりするため、そのまま使うとカバーがしっかり固定できなかったり、水が浸入する原因になります。

また、配管カバーを再利用することで部材費は節約できるものの、無理に使いまわそうとした結果、施工の仕上がりが悪くなったり、安全性が損なわれたりするリスクもあります。場合によっては、カバーを再利用するために別途加工が必要になることもあるため、結果的に手間や工賃が増える可能性も否定できません。

このように、配管カバーの再利用は可能な場合もありますが、現場の状況や製品の状態次第で判断が分かれます。施工業者と相談しながら、安全性とコストのバランスを見て最適な方法を選ぶことが大切です。再利用にこだわりすぎず、必要であれば新品への交換も視野に入れると良いでしょう。

給湯 器 ビス 止めに関する基礎知識と注意点のまとめ

-

固定方法には壁掛け式と据え置き式の2種類がある

-

壁材の種類により適切な固定方法が異なる

-

ALCやサイディング外壁ではアンカーの併用が必要

-

ビスサイズは壁材と給湯器の重量に応じて選定する

-

一般的なビスはM5〜M6、長さは40〜60mmが目安

-

サイディング材には下地を狙ったビス打ちが基本

-

転倒防止金具は地震や風による倒壊リスクを減らす

-

アンカーはビスの保持力を高める補強部材として有効

-

落下防止にはビス位置・数・下地の精密な確認が重要

-

下地の確認にはセンサーや図面の活用が効果的

-

ビス穴の防水処理を怠ると雨水侵入による劣化が起こる

-

ビスの締め過ぎによる壁材の破損にも注意が必要

-

配管カバーの取り外しはビス位置を確認して慎重に行う

-

配管カバーには凍結防止や外観保護の効果がある

-

配管カバーは状態と形状が合えば再利用も可能