給湯器 外付けは何号が最適か 設置条件とガスメーター確認

外付け給湯器の検討で迷いやすいのが、必要な号数(1分間に出せるお湯の量の目安)、屋外に設置する際の設置条件、そして同時使用量に関わるガスメーターの確認です。ここでは「給湯器 外付け」の基本から、家族人数・同時使用を踏まえた号数の考え方、屋外設置で求められるクリアランス、ガス種・メーター容量の見方までを中立的に整理します。

- 家族人数と同時使用を踏まえた号数の決め方

- 外付け給湯器の設置条件と必要クリアランス

- 都市ガス・LPガスとメーター容量の確認方法

- 外付けならではの工事手順と費用の注意点

目次

- 1 給湯器 外付けの基礎と選び方

- 2 給湯器 外付けの工事と費用

- 2.0.1 FAQ(よくある質問)

- 2.0.1.1 外付け給湯器は何号を選べばよいですか?

- 2.0.1.2 20号と24号の体感差は大きいですか?

- 2.0.1.3 ガスメーター容量はどのように確認しますか?

- 2.0.1.4 都市ガスとLPガス(プロパン)は機器を共用できますか?

- 2.0.1.5 ベランダに外付け設置は可能ですか?

- 2.0.1.6 エコジョーズのドレン排水はどう処理しますか?

- 2.0.1.7 外付けの壁掛けと据置き、どちらが良いですか?

- 2.0.1.8 交換工事はどれくらい時間がかかりますか?

- 2.0.1.9 凍結対策は必要ですか?

- 2.0.1.10 外付け設置で騒音は問題になりますか?

- 2.0.1.11 排気で隣家や植栽に影響しませんか?

- 2.0.1.12 DIYで交換しても良いですか?

- 2.0.1.13 機器の寿命と交換目安は?

- 2.0.1.14 見積もり比較のポイントは?

- 2.0.1.15 外壁への穴あけや補修は必要ですか?

- 2.0.1.16 停電時はどうなりますか?

- 2.0.1.17 塩害地域での注意点は?

- 2.0.1.18 スマホ連携や無線リモコンは使えますか?

- 2.0.1.19 補助金や支援金の対象になりますか?

- 2.0.1 FAQ(よくある質問)

給湯器 外付けの基礎と選び方

給湯器16号と20号の違いを比較|人数別の最適号数早見表では、この内容をより包括的に説明していますので、併せてご確認ください。

外付け給湯器とは何か

外付け給湯器は、建物の屋外に設置して水を加熱し、台所・洗面・浴室などへお湯を供給する燃焼機器の総称です。屋内設置に比べ、屋外は排気経路が短く、室内の換気計算や可燃物離隔の制約を受けにくい一方で、風雨・直射日光・低温・塩害・積雪といった外的要因の影響を受けます。製品の系統としては、給湯のみの「給湯専用」、浴槽の湯はり・追いだき機能を備える「給湯+追いだき」、さらに床暖房や浴室暖房乾燥機へ温水を回す「給湯暖房一体」があります。いずれも屋外設置ではAC100V電源と有線リモコン(台所・浴室など)の接続が前提で、ガス(都市ガスまたはLPガス)・給水・給湯・追いだき(ある場合)・ドレン(高効率型の場合)の各配管が屋外でまとまります。日常の使い勝手でいえば、シャワーの湯量や湯はり時間の体感は「号数」(1分間に供給できるお湯の量の目安)や同時使用の数に直結します。また、屋外は点検・交換作業の作業性が高く、機器背面や前面の作業スペースを確保しやすいという利点もあります。反面、近隣や植栽への排気・ドレンの影響、凍結や落雪、強風による燃焼不良リスクなど、設置位置の吟味と保守運用の工夫が欠かせません。外付けという選択は、屋内の意匠やスペースを損なわずに更新・増設がしやすいという実務上の合理性がある一方、環境由来のトラブルを抑えるための配慮を設計段階から折り込むことが重要だと考えられます。

ガス接続・燃焼排気・電気工事は有資格者が施工することが大前提です。無資格施工や取付説明書と異なる離隔は事故や故障の原因となり得ます。

屋外壁掛けと据置きの違い

外付けの取り付け方式は大きく「壁掛け」と「据置き」に分かれます。壁掛けは外壁の下地へ金具で固定し、地面から持ち上げることで冠水・積雪・落ち葉堆積などの影響を受けにくい点が特長です。外壁側はサイディング・モルタル・タイルなど仕上げが多様で、ビス径・アンカー種・下地位置の確認が必須となります。軽量でも満水時や運転時の振動荷重がかかるため、胴縁や間柱の位置を見極め、必要に応じて補強板や専用ブラケットを用いて面で荷重を受けると安心です。配管は機器下から地中や壁内へ納めることが多く、化粧カバーで意匠と保護を両立させます。据置きはコンクリートベースやブロック、専用架台に機器を設置し、重量を地盤へ逃がす方式です。給湯暖房一体型など重量物でも安定しやすく、外壁条件に影響されにくいのが利点ですが、地面の不陸や積雪・冠水の影響を受けやすいため、かさ上げや水平出し、防振ゴムの介在、排水経路の確保がポイントになります。通行動線や自転車置場、給気・排気の直進方向に開口部がないかなど、周辺環境との取り合いも選定基準です。狭小地や旗竿地では、壁掛けで上方スペースを活用した方が搬入・点検の動線を確保しやすい場合もあります。いずれの方式でも、前面・側面・上面の離隔、固定金具の耐候性、将来の交換時に同位置で入替え可能か(配管余長・下地位置・足元のクリアランス)といったライフサイクルの観点を含めて比較検討すると失敗が減ります。

方式選定は「外壁強度」「積雪・冠水」「点検作業スペース」「周辺への排気影響」「将来の入替え容易性」を並列で評価すると判断しやすくなります。

号数の選び方と家族人数目安

号数は「水温に対して+25℃上げたお湯を1分間に供給できる量(L/分)」の目安で、24号なら25℃の温度上昇条件で毎分約24Lを供給できるとされます。実際の快適性は、(1)同時に開く給湯栓の数、(2)シャワーヘッドや水栓の吐水量、(3)季節による給水温度の変化、(4)設定湯温と混合比、(5)追いだきの有無、に左右されます。一般的な目安として、単身〜2人で同時使用が少ない世帯は16号、2〜3人でキッチンと洗面の同時使用がある世帯は20号、3〜5人で入浴と家事が重なることが多い世帯は24号が選ばれる傾向です。冬季は給水温度が下がるため同じ湯温でも必要な熱量が増え、体感湯量が低下しやすくなります。高流量シャワー(大径・複数吐水)やサーモ混合水栓の使用が多い場合、迷ったらワンサイズ上で余裕を確保すると温度変動や湯切れのリスクを抑えやすくなります。なお、集合住宅で給水圧が低い・給湯配管が細いといった制約があると、号数を上げても最大流量が伸びないことがあります。現地で実流量(L/分)を簡易測定し、家族のピーク時同時使用シナリオ(「浴槽の湯はり+キッチン洗い物+洗面」など)を想定した必要流量と照合すると、より現実的な選定が可能です。将来的な家族構成の変動や、浴室乾燥・温水暖房など追加設備の予定も織り込んでおくと、ライフステージの変化に耐える選び方になります。

| 世帯・使い方 | 目安の号数 | 想定シーン |

|---|---|---|

| 単身〜2人・同時使用少 | 16号 | シャワー中心・キッチン単独 |

| 2〜3人・同時使用あり | 20号 | キッチン+洗面・季節変動に備える |

| 3〜5人・同時使用多 | 24号 | 入浴+キッチン+洗面の並行使用 |

「大は小を兼ねる」だけでなく、ガスメーター容量や配管径がボトルネックになる場合もあります。号数アップ時は供給側条件も同時に確認しましょう。

エコジョーズと従来型の違い

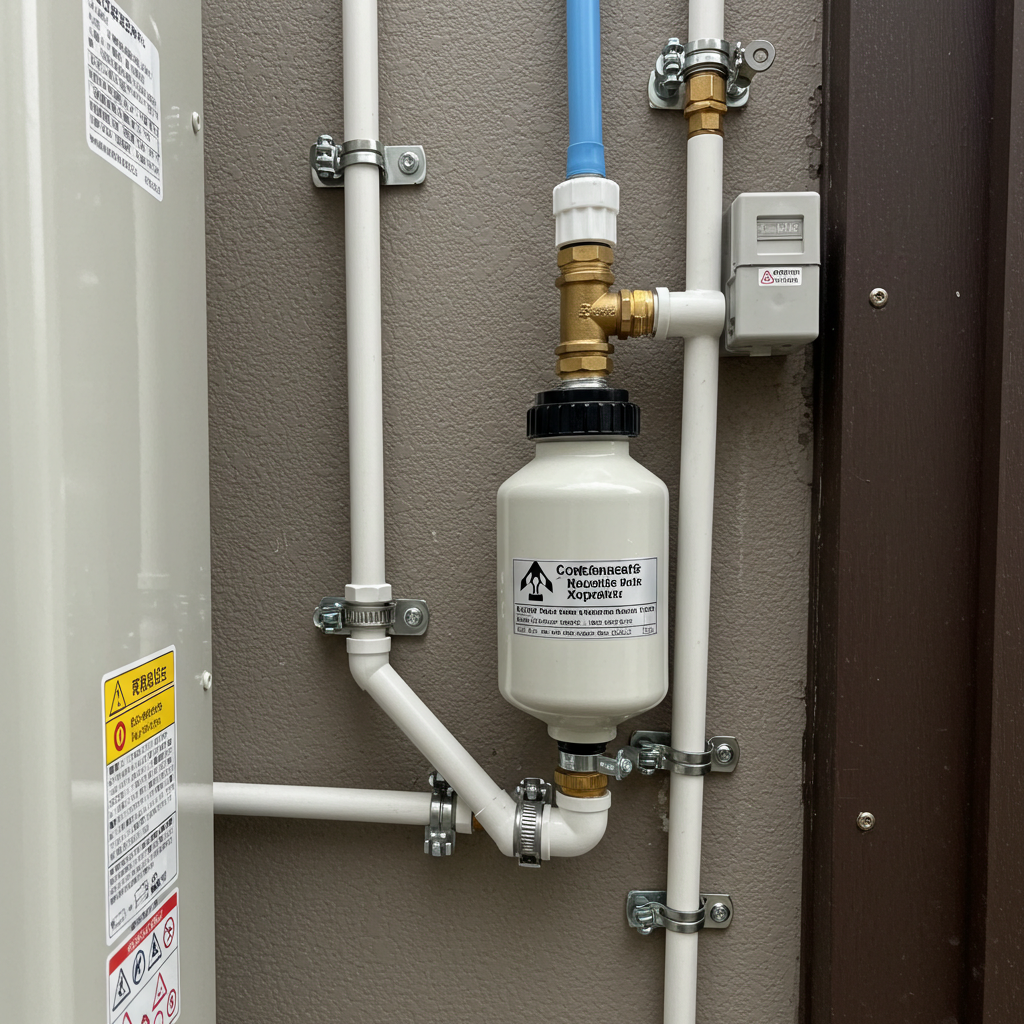

エコジョーズ(潜熱回収型高効率)は、燃焼排気中に含まれる水蒸気の潜熱を熱交換器で回収し、給水をあらかじめ温めることでガス使用量を抑える方式です。従来型と比較すると熱効率の向上が期待でき、使用量が多い家庭ほど光熱費の低減効果が現れやすいとされています。一方で、潜熱回収の過程で酸性の結露水(ドレン)が必ず発生するため、屋外設置であっても排水経路の計画が不可欠です。雨水マスや敷地内排水へ確実に導くルート、勾配、耐候性のある材料選定、凍結時のリスクを織り込んだ施工が求められます。土間が無い、排水口が遠い、隣地へ流出の恐れがあるなど現場条件が厳しい場合は、中和器の併設や受け容器の採用、経路短縮のための機器位置の再検討が選択肢になります。加えて、エコジョーズは排気温度が相対的に低く、周辺の湿度上昇や結露の付着が起きやすい場面があります。庇・バルコニー下面・外壁の傷みを抑えるには、機種ごとの排気方向や必要離隔を守り、必要に応じて排気カバーや風向板を用いて戻り込みを低減します。初期費用は従来型より高くなる傾向ですが、長期使用・高頻度使用の世帯では運用コスト面で回収しやすいケースが一般的です。なお、既存の排水設備や周辺環境と適合しないまま無理に導入すると、凍結・溢水・汚れの飛散などのリスクが増すため、現地調査でドレン経路の成立可否を最優先でチェックすることが重要です。防音性・耐候性・保守のしやすさを総合評価し、従来型の継続が合理的な場合もあると理解したうえで、世帯の使用実態とライフサイクルコストで比較検討するのが実務的です。

「光熱費の削減見込み」「ドレン経路の確実性」「周辺への排気影響」を三点セットで評価すると、エコジョーズ導入の妥当性が判断しやすくなります。

都市ガスとプロパンの確認

給湯器はガス種(都市ガス13A/LPガス)により燃焼条件・ノズル・制御が異なり、相互流用はできません。まずは既存機の銘板・取扱説明書・検針票・ガスメーター表示などでガス種を特定し、同一ガス種の機器を選定します。次に確認したいのがガスメーターの能力(容量)です。メーターには事業者ごとの方式で能力が表示され、概念的には「毎時どれだけのガス流量を安定供給できるか」を示します。高い号数や給湯暖房一体型、同時使用の多い家庭では、既存メーター能力がボトルネックとなり、能力不足で燃焼が頭打ちになる可能性があります。この場合はガス事業者への申請によりメーターの容量変更が必要になることがあります(供給条件・配管径・圧力条件の適合確認を含む)。また、都市ガスとLPガスでは発熱量や供給圧力、供給方式が異なるため、既設のガス配管径や分岐方法が実使用の最大流量に与える影響も無視できません。たとえば、号数を上げても配管径・分岐構成・メーター能力が細いままだと、ピーク同時使用時に湯温が安定しないことがあります。交換時は「ガス種・メーター能力・配管径・分岐」をセットで点検し、将来の機器追加(床暖房・浴室乾燥など)の予定があれば、あらかじめ余裕を見た計画にしておくと入替えの自由度が高まります。集合住宅では共用部の配管・メーター方式や管理規約に縛りがあるため、機器選定前に管理会社・ガス事業者へ確認しておくと後戻りを防げます。いずれも一次情報は各事業者・メーカーの資料が基準となるため、最終判断はその指示に従う前提で検討するのが安全です。

号数アップ=必ずしも快適性アップではありません。ガス側(メーター・配管)と水側(給水圧・配管径)のボトルネックを同時に点検しましょう。

設置必要寸法とクリアランス

外付け給湯器は、前方・側方・上方の離隔(クリアランス)と点検作業スペースが機種ごとの取付説明書で定義されています。前方は排気の直進距離と前面パネル開放・バーナ点検の作業空間、側方は可燃物・壁・配管カバー・近接物との距離、上方は庇・バルコニー下面・軒との距離が代表例です。これらは安全燃焼・保守性・周辺影響(高温排気・湿気・音)の観点から定められており、現場での便宜よりも説明書の値を優先することが大原則となります。特に狭小地・境界近接では、排気の戻り込みや隣家開口部への影響、植栽・塀の劣化を招きやすいため、機器の向きや高さを数十ミリ単位で調整し、必要なら排気カバーや風向板で気流をコントロールします。据置きの場合は地盤の不陸・冠水・積雪を想定し、かさ上げ・水平出し・防振ゴムの介在を行い、雨水やドレンの流路が滞らないよう床勾配を読みます。壁掛けでは外壁の下地位置・強度・アンカー種の適合確認が必須で、点検時に前面パネルが十分に開くか、リモコン配線や配管の抜き差しに支障がないかを事前にシミュレーションします。バルコニー内や半屋外では、囲われ具合により排気滞留が起きやすいため、上方・前方の空間確保と避難経路・景観ルールの順守が欠かせません。さらに、将来の入替えを見据え、配管余長・カバー長さ・固定金具の再利用性を確保しておくと、次回交換時の工事負担と費用を抑えられます。最終的には、離隔・排気・ドレン・点検動線の四条件が同時に成立する位置を選び、設置後も定期点検で固定部の緩みや腐食、排水の詰まりを早期に発見できる体制を整えることが重要です。

離隔の独自判断や無理な省スペース化は禁物です。数値条件は必ず該当機種の取付説明書を参照し、管理規約・近隣住環境への配慮も同時に満たしましょう。

給湯器 外付けの工事と費用

設置工事の流れと所要時間

外付け給湯器の交換・新設は、事前調査と当日の段取りで品質と所要時間が大きく変わります。まず現地調査では、既存機の型式・号数・ガス種の確認、設置方式(壁掛け/据置き)と周囲の離隔、前面の作業空間、ドレン排水の取り回し可否、電源(AC100V)とアースの有無、リモコン線の経路、ガスメーター容量・配管径、給水圧・配管材質をチェックします。あわせて搬入経路や足場、集合住宅なら管理規約・工事可能時間帯・騒音配慮も確認しておくと後戻りを防げます。手配段階では本体・リモコン・取付金具・化粧カバー・保温材・防振材・シール材・排水部材などを現場条件に合わせて準備し、交換時に露出部が増えるケースへ備えてカバー長さの余裕を見ます。当日は(1)ガス遮断・ブレーカー遮断・止水、(2)既存機の撤去、(3)下地確認・金具や架台の設置と水平出し、(4)給水・給湯・追いだき・ガス配管の接続と保温、(5)電源・アース・リモコン接続、(6)エコジョーズの場合はドレン勾配の確保と放流試験、(7)通水・漏れ点検、(8)ガス漏えい点検(検知器・発泡液等)、(9)試運転・初期設定(湯温・ふろ設定・自動湯はり確認)、(10)操作説明・引き渡し、という順で進みます。標準的な据え替えは2〜4時間程度が目安ですが、機器位置の移動、追いだき新設、電源増設、長尺のドレン配管やコア抜きが入ると半日〜1日へ延びることがあります。作業品質のポイントは、配管の応力抜き・支持間隔・保温の連続性、ガス可とう管のねじれ防止、固定金具の防錆処理、排気の戻り込みを避ける向き出し、そして将来の入替えを見据えた配管余長と点検性の確保です。引き渡し時には据付写真・配管系統・バルブ位置・ドレン経路・メンテ手順を共有し、凍結・停電・長期不在時の扱いを説明しておくと運用上のトラブルを減らせます。

ベランダ設置の可否と注意

ベランダは半屋外〜準屋内の性格が強く、排気の滞留・周辺物への影響・避難動線との干渉に特に注意が必要です。まず可否判断では、管理規約での機器設置位置の制限(屋外機置場のみ可、PSのみ可、前面カバー必須など)や、避難ハッチ・はしご・手すりの有効幅を妨げないことが前提になります。囲い込みの強いベランダでは気流が循環しやすく、上方・前方クリアランスが不足すると熱や湿気がこもり外壁や天井の劣化、洗濯物へのにおい移り、隣戸への影響につながりやすい点に留意します。床の勾配と排水口位置はエコジョーズのドレン放流の成否を左右し、勾配が取れない場合は機器位置の再検討や中和器・排水トラフの追加が必要です。振動・騒音対策としては、防振ゴムの介在、固定金具の適正トルク、共鳴しやすい手すり・金属フェンスとの距離取りが有効で、夜間の音環境に敏感な住戸が近い場合は前面反射面(コンクリート壁等)を避けると体感音を下げられます。タイル仕上げの外壁へアンカー固定する場合は、下地位置の特定と割れ防止の施工手順が重要で、防水層への貫通にはシール・防水処理を確実に行います。エアコン室外機や物干しとの位置関係も検討対象で、温風が再循環して燃焼が不安定にならない離隔を確保し、洗濯物・可燃物を排気の直進方向に置かない運用ルールを家族で共有しておくと安全です。共用部扱いとなる位置では、工事届・作業時間帯・搬入経路の保護材など管理会社との事前調整を徹底しましょう。

排気方向と隣家への配慮

給湯器の排気は高温・湿潤で、吹き出し方向の障害物や開口部との位置関係が不適切だと、外壁の汚れや塗膜劣化、植栽の枯れ、洗濯物へのにおい移り、冬季の白煙苦情、さらには隣家への熱・音の影響などトラブルを招きます。設置計画では、機種ごとに定義された前方・側方・上方の離隔を守ることを大前提に、境界線や隣家の窓・吸気口・物干し位置を実測し、排気の直進方向に近接開口部が来ないよう向きを調整します。狭小敷地や隣接建物が近い場合は、排気カバー・風向板の採用で上方または斜め方向へ排気を逃がし、戻り込みや壁面への再付着を抑えます。庇やバルコニー下面が近いと熱と湿気が集中しやすいため、直撃を避ける高さ・角度を取り、必要なら据置き→壁掛け(またはその逆)へ方式を見直すことも検討に値します。夜間の静音性を重視する環境では、前面が硬質反射面になる配置を避け、防振材の介在と固定部の剛性確保で共振音を低減できます。海沿いでは風で排気が押し戻される「吹き戻し」に注意し、風向板や前面カバーで吸排気の安定を図ります。境界トラブルを防ぐため、設置前に隣家の開口部・洗濯物スペースの位置を把握し、必要に応じて工事前の挨拶で工事時間帯・排気方向の配慮を共有すると合意形成が進みます。運用面では、冬季の白煙は気象条件で増減するため、設定湯温や運転時間帯の工夫、定期的な外壁清掃・植栽保護(遮熱板・離隔確保)などの小さな配慮の積み重ねが効果的です。

結露ドレン排水と中和器

高効率型(エコジョーズ)は、燃焼時に排気の潜熱を回収する過程で必ず結露水(ドレン)が発生します。このドレンは弱酸性で、放流先や材料の選択を誤ると金属腐食・コンクリートの白華・周辺環境への影響を招くおそれがあります。計画の第一歩は、敷地内で「確実に流せるルート」を見極めることです。屋外の雨水マスや排水口まで連続した勾配を確保し、たまり水が生じないよう耐候性のある配管材(硬質塩ビや耐寒ホース等)で一本化します。途中で段差解消のために継手を多用すると詰まり・漏れの原因になるため、曲げは大きなRで取り、配管固定バンドの間隔も過不足なく設けます。放流先が遠い/高低差が確保できない場合は機器設置位置の再検討を含めて、最短・直線的なルートに見直すのが定石です。中和器は、ドレン中の酸を中和材で処理してから放流するための付帯機器で、放流先や周辺材との適合性に配慮するときに有効です。屋外設置では、直射や降雨で中和材が早期劣化しないよう耐候カバーと併用し、点検・交換の容易性を確保します。寒冷地や半屋外では、ドレン配管の露出部が最初に凍結しやすいため、保温材で連続被覆し、可能なら凍結防止ヒーターを配管下部に沿わせて施工します(自己温度制御型など、適合する仕様を選定)。配管末端は人の動線や隣地側に向けないこと、滴下による氷柱や水たまりが生じないことを現地でシミュレーションしましょう。排水トラブルを避ける運用面では、落ち葉・砂塵での詰まりを防ぐために末端のメンテスペースを確保し、冬前に試運転で排水状況を確認しておくと安心です。なお、受け容器で一時貯留する方法は、あくまで緊急・暫定措置にとどめ、溢水と凍結の両方を想定した点検体制を前提にします。外壁・基礎・舗装面の変色や白華が見られたら早期に原因箇所を特定し、勾配・支持・接続部の総点検を実施します。

ドレンは「最短・連続勾配・少継手・耐候材・点検容易」の5条件で設計し、寒冷地は保温とヒーターをセットで検討すると安定します。

凍結対策と塩害・風雪配慮

屋外配管は外気温と風の影響を強く受け、給湯器本体の凍結防止運転だけでは露出配管を十分に守れない場面があります。基本は、保温材の連続被覆(継ぎ目は断熱テープで確実に密着)と、寒冷地や北面・吹きさらしでは凍結防止ヒーターの併用です。ヒーターは自己温度制御型など適合品を選び、重ね巻きや交差による過熱を避け、プラグ・漏電遮断器・アースを含めた電気安全を確認します。屋根雪の落下が想定される位置では、機器と配管に直撃しない高さと離隔を確保し、必要なら庇や雪止めの追加も検討します。風雪や吹き溜まりが起きやすい谷間・隅角部は吸排気がふさがれやすいため、風向板・前面カバーなどの付帯部材で安定燃焼を助けます。海沿いなどの塩害地域では、塩分を含む霧や風で金属部が腐食しやすく、外装パネルやビス・ブラケットに耐食性材を選定し、定期的に清水洗浄で付着塩を落とす運用が有効です。防錆塗装やステンレス部材を用いても、異種金属接触による電食が生じる場合があるため、絶縁ワッシャー等で対策します。長期不在時は、取扱説明書の指示に従って通電保温・凍結防止運転の可否を確認し、止水・残水排出の方法を家族で共有しておきましょう。停電やブレーカー遮断で凍結防止機能が止まる条件も想定し、停電復帰後の点検順(漏水確認・ドレンの通水確認・各バルブ開度)をメモ化しておくと復旧がスムーズです。最後に、固定金具や配管支持の緩み・腐食を季節ごとに点検し、保温材の破れ・紫外線劣化は早めに補修します。これらを習慣化するだけで、寒波や塩害時のトラブル率を大きく下げられます。

ヒーターの誤配線・誤選定は発熱事故の原因になり得ます。仕様書に適合する製品を用い、有資格者の管理下で施工しましょう。

外付け給湯器の交換費用相場

費用は大きく本体代、標準工事費、追加工事費で構成され、現場条件と機器仕様により振れ幅が出ます。本体代は「給湯専用<追いだき付<給湯暖房一体」かつ「従来型<高効率(エコジョーズ)」の順に高くなる傾向です。標準工事には、既存撤去・据付固定・ガス接続・給水給湯接続・電源とリモコン交換・試運転が含まれるのが一般的ですが、範囲は事業者で差があります。追加工事は、ドレン排水新設、追いだき配管新設、電源増設・アース、化粧カバー延長、外壁補修・コア抜き、移設による配管延長、防振材や前面カバーの採用などが代表例で、ここが総額差の主因になりがちです。集合住宅では、作業時間帯の制限や搬入動線の養生、共用部での足場・届出が必要になると費用と工期に影響します。既存機の撤去処分費・産廃費用、出張費や緊急対応の加算条件の有無も見積段階で明確化しておきましょう。見積比較のコツは、(1)機種型番・号数・ガス種・リモコン種別、(2)追加工事の具体的な範囲、(3)保証内容(メーカー保証・延長保証・工事保証の対象範囲と年数)、(4)在庫・納期と工事日、(5)アフター窓口と駆けつけ条件を同条件で横比較することです。相場感だけで選ぶと、後から必須の追加工事が別精算となり、結果的に割高化することがあります。できれば現地調査後の確定見積を複数社で取り、配管経路やドレン経路の図示を求めると、価格差の理由と品質の目線がそろいます。支払い条件(前金の有無・カード可否・キャンセル規定)も合わせて確認し、在庫・工期が逼迫する時期(寒波・決算期など)は早めの手配が有利です。最後に、将来の入替え容易性(配管余長・下地再利用・カバー長さの調整幅)に配慮した提案になっているかも、数年後の総コストを左右します。

見積は「本体・標準工事・追加工事・保証・在庫納期・アフター」を同条件で並べ、図面や写真で施工イメージを確認してから判断しましょう。

まとめ 給湯器 外付けの要点

外付け給湯器は設置環境の影響を強く受けるため、機器選定だけでなく設置位置やドレン経路、ガス側条件の整合までを同時に成立させる計画が重要です。まずは家族人数と同時使用シナリオから必要号数を仮決めし、冬季の余裕を見込んで微調整します。次に、ガス種の適合・ガスメーター容量・配管径を点検し、給湯暖房一体型や号数アップ時のボトルネックを排除します。設置では前方側方上方の離隔と点検空間を確保し、排気の向きが開口部や植栽へ直撃しない配置を徹底します。エコジョーズは連続勾配のドレン経路と耐候材、寒冷地なら保温材とヒーターをセットで検討します。ベランダや境界近接など制約が多い場所では、管理規約や近隣配慮を前提に方式や向きを最適化します。見積は機種・工事範囲・保証・在庫納期を同条件で比較し、将来の入替え容易性も評価軸に加えると総コストを抑えやすくなります。最後に、有資格者による施工と試運転記録の確認、季節前点検の習慣化が安全で快適な運用の鍵となります。

- 家族人数と同時使用から必要号数を余裕設定する

- 冬季の給水温低下を見込み一段上の号数を検討する

- 設置前方側方上方の離隔と点検空間を確実に確保する

- 外壁強度と下地位置を確認し適切な金具で確実に固定する

- ガス種を銘板や検針票で特定し適合機器を必ず選定する

- ガスメーター容量と配管径の整合性を事前に点検する

- 排気の吹出方向を近接開口部や植栽に向けない配置にする

- 高効率機はドレン経路と勾配を連続で確保し凍結に備える

- ベランダ設置は規約避難経路景観の条件を満たして計画する

- 寒冷地や塩害地域は保温材と耐候部材で長期安定を図る

- 工事は有資格者による施工と試運転記録の確認を徹底する

- 追加工事の範囲を明示し複数社の条件をそろえて比較する

- 将来の入替え容易性を見据え配管余長と作業空間を残す

- 運転音と振動の反射共振を抑える設置と固定を選択する

- 季節前点検で固定部と配管保温と排水の通水を確認する

FAQ(よくある質問)

外付け給湯器は何号を選べばよいですか?

同時に使う箇所の数と家族人数を基準に、単身〜2人は16号、2〜3人は20号、3〜5人は24号が目安です。冬場の給水温低下や高流量シャワーがある場合は、ワンサイズ上を検討すると安定しやすくなります。

20号と24号の体感差は大きいですか?

同時使用時に差が現れやすく、湯はり時間やシャワーの勢いの持続で体感差が出ます。単独使用中心なら差は小さく、2〜3箇所同時使用が多い家庭では24号の余裕が効きます。

ガスメーター容量はどのように確認しますか?

メーター本体の表示や検針票で確認できます。号数を上げる、暖房一体型にする場合などは、事前にガス事業者へ容量適合の可否を相談してください。

都市ガスとLPガス(プロパン)は機器を共用できますか?

できません。燃焼条件が異なるため、必ず既存と同じガス種に適合した機器を選定します。銘板や検針票で種別を特定してください。

ベランダに外付け設置は可能ですか?

管理規約・避難経路・景観ルールを満たし、上方・前方の離隔と排気の抜けが確保できれば可能な場合があります。囲われたベランダでは排気滞留に注意し、追加部材(排気カバー等)も検討します。

エコジョーズのドレン排水はどう処理しますか?

雨水マスなどへ連続勾配で導水し、材料は耐候性配管を用います。放流先や周辺材への影響が懸念される場合は中和器の併設を検討し、寒冷地では保温や凍結防止ヒーターを併用します。

外付けの壁掛けと据置き、どちらが良いですか?

外壁強度や下地の有無、積雪・冠水、作業スペースで選びます。壁掛けは省スペースで冠水に強く、据置きは重量機器に安定しやすい一方で冠水・積雪対策が必要です。

交換工事はどれくらい時間がかかりますか?

標準的な据え替えで2〜4時間が目安です。位置変更、追いだき新設、ドレンや電源増設があると半日〜1日になることがあります。

凍結対策は必要ですか?

屋外配管は外気の影響を受けやすいため、連続した保温材の被覆が基本です。寒冷地・北面・吹きさらしでは凍結防止ヒーターの併用が有効です。

外付け設置で騒音は問題になりますか?

通常は日常環境音レベルですが、反射面(コンクリート壁)に向けると体感音が増すことがあります。防振材の介在や向きの最適化で低減できます。

排気で隣家や植栽に影響しませんか?

開口部・物干し・植栽に直撃しない向きを基本に、離隔を守ります。必要に応じて風向板・排気カバーで戻り込みを抑制します。

DIYで交換しても良いですか?

ガス接続・燃焼設備工事は有資格者の施工が前提です。無資格施工は事故や保険適用外のリスクがあり、推奨されません。

機器の寿命と交換目安は?

一般的に10年程度が目安とされますが、使用頻度・設置環境・保守状況で差が出ます。エラー頻発や燃焼不安定、部品供給終了が見られる場合は交換検討のサインです。

見積もり比較のポイントは?

機種型番・号数・ガス種・リモコン種別、追加工事の範囲(ドレン・追いだき・電源・化粧カバー)、保証年数、在庫・工期、アフター受付体制を同条件で横比較します。

外壁への穴あけや補修は必要ですか?

位置変更や配線・配管ルートの見直しで必要になる場合があります。貫通部は防水処理と適切なシールで仕上げ、外観と耐候性に配慮します。

停電時はどうなりますか?

通電がなくなると凍結防止機能や点火が停止します。復電後は漏水・ドレン通水・バルブ開度を確認し、異常があれば使用を中止して点検を依頼してください。

塩害地域での注意点は?

耐食性の高い外装・固定金具の選定、異種金属接触の回避、定期的な清水洗浄が有効です。前面カバーや設置向きで風の吹き戻しも抑えます。

スマホ連携や無線リモコンは使えますか?

対応機種なら可能です。電波状況や対応アプリ、既存リモコン配線との組合せ可否を機種仕様で確認してください。

補助金や支援金の対象になりますか?

地域・年度・制度により条件が異なります。省エネ機器が対象となる場合がありますが、募集期間や要件があるため、自治体や事業者の最新情報を確認してください。