給湯器722 雨の日に出る原因と今すぐできる対処法

給湯器のリモコンに「722」というエラーコードが表示され、しかもそれが雨の日に限って出やすい――そんな状況に心当たりはありませんか?特にリンナイ製の給湯器をお使いの方の中には、「リンナイ 給湯器 722」や「リンナイ 721 722」といったキーワードで原因や対処法を探している方も多いはずです。

本記事では、リンナイ 722や721の違いといった基礎知識はもちろん、「リンナイ 給湯器 雨が降る と起きる不具合」や「大雨の後、給湯器はそのまま使えますか?」といった疑問に対しても、丁寧に解説していきます。また、よくある「炎検出回路異常」や「リンナイ 給湯器 雷の影響」についても実例を交えて触れています。

雨天時の不調を「ガス給湯器は雨の日使えない?」という誤解に結びつけてしまう前に、この記事を通して正しい知識を身につけましょう。722エラーが出るメカニズムやリンナイ 721 修理の判断材料についても網羅的に解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かる事

-

給湯器のエラー722が雨の日に出る原因と仕組み

-

リンナイ給湯器721と722の違いと対応方法

-

雨や湿気が与える給湯器への影響と対策

-

修理と交換どちらが得かの判断基準

雨の日に出る給湯 器 722 雨エラーとは

-

リンナイ 給湯器 722はどんな故障?

-

リンナイ 721 722の違いと共通点

-

リンナイ 721 修理費用と対応方法

-

給湯器における炎検出回路異常とは

-

リンナイ 給湯器 雨が降る と出やすい原因

リンナイ 給湯器 722はどんな故障?

リンナイの給湯器に表示される「エラー722」は、ふろ側の炎検出回路に異常が発生していることを示すエラーコードです。具体的には、点火していないにもかかわらず、機器が“擬似的に炎を検出した”と判断してしまう状態です。これは「擬似炎検知」とも呼ばれており、安全装置が作動して給湯器の運転を停止します。

このような現象が起きる原因には、主にフレームロッドの劣化や汚れ、電装基盤の不具合が関係しています。フレームロッドは実際に火が点いているかを感知する重要な部品ですが、ここに汚れが溜まっていたり、電子基板との接続が不安定であったりすると、誤検知が起こる場合があります。また、湿気や雨天による内部への水分侵入も、電子部品に誤作動を引き起こす要因となります。

例えば、雨の日や風の強い日にだけエラー722が頻繁に出るというケースでは、給湯器本体やリモコンに水分が入り込んで一時的に誤作動を起こしている可能性が高いです。このとき、運転スイッチを一度切って再度入れ直すことで改善する場合もありますが、何度も繰り返すようであれば修理や交換が必要です。

また、注意点として10年以上使用している給湯器の場合、部品供給が終了していることも少なくありません。そのため、エラー722が発生した際には、修理対応の可否と費用を確認し、給湯器本体の交換も視野に入れるべき段階だといえるでしょう。

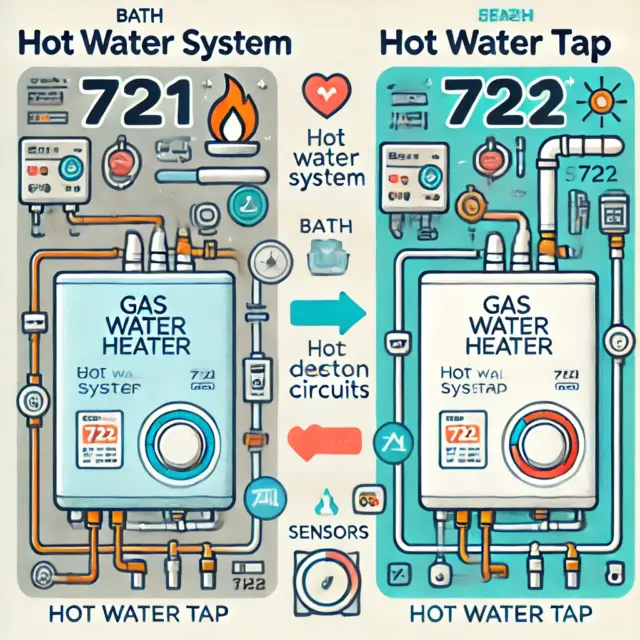

リンナイ 721 722の違いと共通点

エラーコード「721」と「722」は、いずれもリンナイ製のガス給湯器でよく見られるトラブルであり、どちらも「擬似炎検知」つまり実際には点火していないのに炎があると誤認識されるエラーです。この点が両者の共通点ですが、それぞれに異なる意味と対応方法があります。

まずエラー721は給湯側の炎検出回路に問題があることを示しています。具体的には、シャワーや台所など、いわゆる「給湯専用」の動作中に疑似炎が検出された場合にこのエラーが表示されます。一方、エラー722はふろ機能の運転中に炎検出回路に異常が起こった場合に表示されるコードです。つまり、「どちらの機能で異常が起きたのか」が、エラー721と722を見分けるポイントとなります。

このように言うと単なる表示の違いのように見えますが、実際の故障箇所にも影響します。例えば、721であれば給湯側の電磁弁や基板の不具合が想定されますが、722の場合はふろ側の部品、特にふろ回路のセンサーや配線トラブルが中心です。

共通する注意点として、両方のエラーが出ているときには基盤自体が故障しているケースが多いということです。給湯とふろの両系統に共通する電子制御部分に問題があると、一方だけでなく両方のエラーが断続的に出ることもあります。

修理が可能な場合もありますが、再発のリスクや交換費用との兼ね合いを見て、機器の使用年数が10年を超えていれば、修理より交換の方が安心という判断も増えています。

リンナイ 721 修理費用と対応方法

リンナイのエラー721が表示された場合、多くのユーザーは「修理で直るのか?」「費用はいくらかかるのか?」といった疑問を抱くでしょう。結論から言えば、エラー721の修理は可能であり、費用はおおよそ2万〜5万円が目安となります。ただし、給湯器の設置環境や故障の程度によって金額は上下するため、事前に見積もりを確認することが重要です。

このエラーは前述の通り、給湯側の擬似炎検知エラーです。原因となる部品はフレームロッドや電装基盤、給湯電磁弁など複数あります。そのため、どの部品に異常があるかによって修理費用も変わります。基盤交換が必要になる場合、部品代と作業費を合わせて4万円近くかかることもあります。

ここで注意したいのは、「修理を依頼する際のコストは、実際の作業を行わなくても発生する」という点です。出張費や故障診断料だけでも3,000円〜5,000円がかかるため、仮に修理を見送ったとしても費用が発生する場合があります。

一方で、使用年数が長く修理歴がある給湯器の場合、同じエラーが再発するリスクも考えられます。その場合には、長期的な目線で本体の交換を検討することも一つの選択肢となります。特に10年以上経過している機器では、部品供給の終了や他の部位の劣化も懸念されます。

このように、エラー721の修理にはある程度の費用がかかりますが、再発や経年劣化を見据えて対応することで、今後のトラブルを回避できる可能性が高まります。

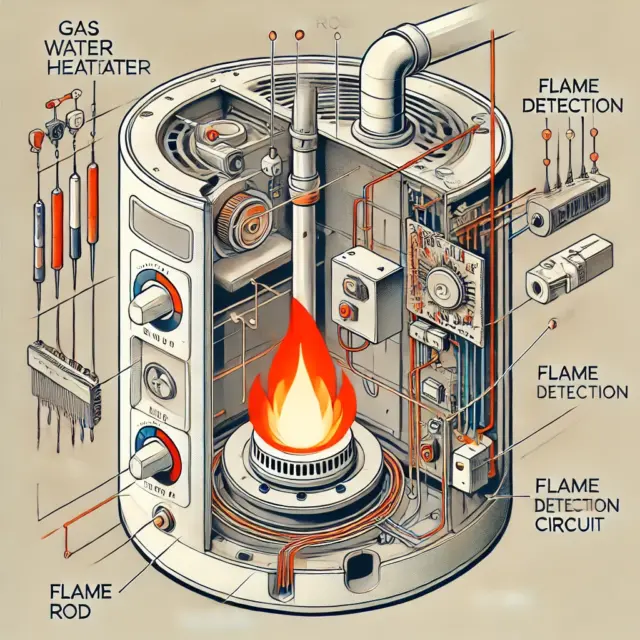

給湯器における炎検出回路異常とは

炎検出回路異常とは、給湯器が実際には点火していないにもかかわらず、火があると誤って感知してしまう現象を指します。この異常が発生すると、機器は安全のため運転を停止し、エラーコードとして「72X」系(たとえば721や722)をリモコンに表示します。

このとき異常を感知しているのは、「フレームロッド」と呼ばれる部品です。フレームロッドは燃焼炎から電気信号を検出する仕組みで、正常な燃焼が行われているかどうかを判断します。しかし、このロッドが汚れていたり劣化していたりすると、誤った電流を感知してしまい、本来の状態とは異なる信号が送られます。その結果、擬似炎として認識され、異常判定が下されるのです。

また、フレームロッドの誤作動には電子基板の異常や、湿気・漏電なども関係しています。たとえば雨天時や高湿度の日には、内部に結露が発生し、それが配線や基板に影響して誤信号を発生させることがあります。特に築年数が経過している住宅では、給湯器周辺の通気や防水性能が落ちていることもあり、外的環境の影響を受けやすくなっています。

こうした異常は、放置しておくと頻繁なエラー停止や、追い焚き・給湯の途中停止につながるため注意が必要です。たとえばお風呂に入ろうとして湯張り中に722エラーが出てしまうと、途中で止まってしまい、再操作が必要になります。

対応策としては、フレームロッドの清掃や、基板・配線の点検を行うことが基本です。しかし、自己判断で内部を開けてしまうとガス漏れや感電などのリスクもあるため、専門の業者に依頼して点検・修理を受けることが推奨されます。

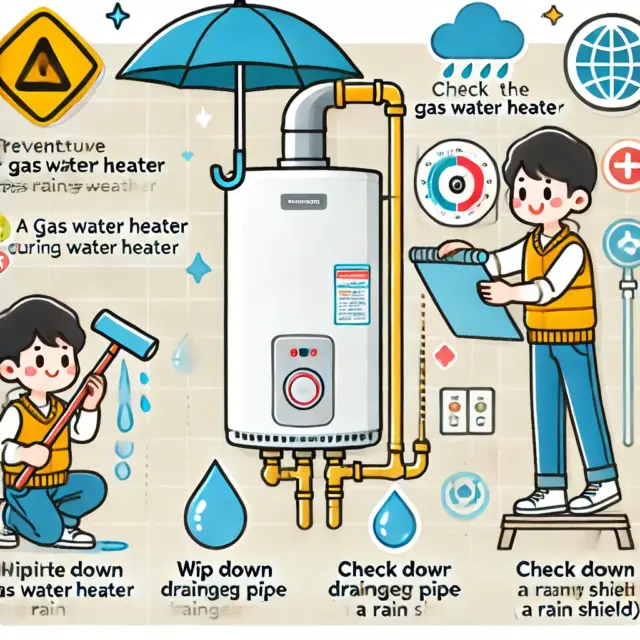

リンナイ 給湯器のエラー 雨が降る と出やすいその原因

リンナイの給湯器では、雨の日に特定のエラーコードが出やすくなるというケースが少なくありません。その一例として「721」や「722」などのエラーがあり、いずれも擬似炎検知に関するトラブルです。

こうした現象が起きる背景には、雨が本体や配管を通じて内部に湿気や水分をもたらす構造的なリスクがあります。特に屋外に設置されているタイプでは、排気口やカバーの隙間から湿気が侵入しやすくなっています。さらに風が強い日には、細かな雨が吹き込み、内部の電子基板や配線部に結露が生じてショートや誤作動を引き起こします。

このように、雨天時には通常よりもセンサー系統の誤作動が増える傾向にあります。とくに築年数が10年を超えるような住宅では、給湯器カバーの劣化やパッキンの傷みが進行しており、より内部に水が入り込みやすくなっているケースも見られます。

また、もう一つの原因は「ドレン配管の詰まり」です。エコジョーズタイプの給湯器では、酸性のドレン水を排出するための中和器が搭載されていますが、雨によって排水ルートに落ち葉や泥が詰まると排水が逆流し、センサーが異常を検出することがあります。

対応としては、雨の日の使用後に給湯器本体や排気口周辺を軽く拭いておくこと、そして定期的に排水口や配管の清掃を行うことが効果的です。また、カバーの劣化が見られる場合は、業者による点検・交換を早めに検討することがトラブル予防になります。

給湯 器 722 雨でのトラブル防止と対処法

-

ガス給湯器は雨の日使えない?誤解と真実

-

大雨の後、給湯器はそのまま使えますか?

-

リンナイ 給湯器 雷の影響にも注意

-

湿気・風・雨と722エラーの関係

-

給湯器が古いとエラーが出やすい理由

-

修理と交換、どちらが得かの判断基準

ガス給湯器は雨の日使えない?誤解と真実

「雨の日は給湯器を使わない方がいいのでは?」という声を耳にすることがありますが、基本的にガス給湯器は雨の日でも問題なく使用できるように設計されています。ただし、環境や使用状況によってはエラーが出やすくなるのも事実です。

ここで誤解されがちなのは、「雨によって本体が壊れる」といった極端な懸念です。実際のところ、給湯器は耐候性のある設計で屋外にも対応していますし、簡単に水が内部に侵入することはありません。しかし、強風を伴う豪雨や台風などの極端な天候では、排気口や隙間から湿気が侵入し、電子部品に悪影響を与える可能性があります。

さらに、雨天時に発生しやすいエラーコードには「721」「722」「290」などがあり、これらは水分の侵入や湿気の影響によるものが多いです。誤作動を引き起こした場合、リモコンにはエラーコードが表示され、機器は安全装置によって運転を停止します。

とはいえ、これらのエラーの多くは一時的な湿気による誤反応であり、運転スイッチの切り替えによって回復するケースが少なくありません。雨の日にエラーが出た場合には、まず電源を一度オフにし、しばらくしてから再度オンにしてみると良いでしょう。

また、雨天時の使用で特に注意が必要なのは「設置環境」です。給湯器本体の上に庇(ひさし)などの雨よけがない場合、吹き込みやすくなりますし、配管の断熱材がむき出しになっていると水が溜まりやすくなります。このような環境が揃っていると、湿気によるトラブルのリスクが高まります。

雨の日でも安心して給湯器を使うためには、定期的なメンテナンスと、設置状況の確認が欠かせません。とくに長年使用している機器であれば、パーツの劣化やシール材の劣化によって防水性能が落ちていることもあるため、点検のタイミングを見逃さないようにしましょう。

大雨の後、給湯器はそのまま使えますか?

大雨が降った後、給湯器をそのまま使用しても問題がないかどうかは、設置環境や浸水状況に大きく左右されます。屋外に設置されているタイプのガス給湯器は、基本的に雨風に耐えられるよう設計されていますが、想定を超える大雨や台風では、内部に雨水が侵入して不具合を引き起こす可能性もあります。

例えば、排気口や配管接続部の隙間から雨水が入り込み、内部の電子基板やセンサーが濡れてしまうと、電気的な誤作動やショートを起こすことがあります。とくに給湯器が設置されている場所が低く、周囲に水が溜まりやすい地形であったり、排水口が詰まっていたりする場合、本体が部分的に浸水している可能性もあります。

このような場合には、給湯器を無理に作動させるのではなく、まず外観や周囲の状況を確認してください。雨が止んだ後でも、濡れた配線や電子部品が乾燥していないまま使用を再開すると、さらなる故障や感電などのリスクを招きかねません。

また、給湯器が「エラーコード722」や「721」などの擬似炎検知に関連するエラーを表示している場合には、水分の侵入や湿気による誤作動の可能性が高いです。このときは、電源を一度切ってしばらく待ち、天候の回復を待ってから再度起動してみる方法が一般的に推奨されます。

一方で、明らかに水浸しになった形跡がある、給排気口に泥や異物が詰まっている、または給湯器本体が傾いたり転倒していたりするような場合には、自分で判断せず、すぐに専門業者に点検を依頼するべきです。無理に使い続けると、安全装置が作動しなくなる恐れもあります。

したがって、大雨の後は「そのまま使ってもいいかどうか」を状況によって慎重に判断することが重要です。使用する前にひと呼吸おいて、点検と確認を心がけることが、機器の寿命を守り、安全な使用につながります。

リンナイ 給湯器 雷の影響にも注意

雷の影響によって、給湯器にトラブルが発生するケースは決して珍しくありません。特にリンナイ製の給湯器でも、落雷や雷雨による一時的な過電流が原因で電子基板やセンサーに異常が生じることがあります。

ガス給湯器は電気で制御されている精密機器です。落雷が近くに落ちると、電力線や通信線を通じて給湯器に突発的な電流が流れ込み、それが内部の基板やリモコンを破損することがあります。このような現象は直接的な落雷でなくても起こり得るため、たとえ自宅に落雷がなかった場合でも油断はできません。

また、雷による影響はその場で明らかな異常として現れるとは限らず、数日後にエラーコードが表示されたり、突然起動しなくなったりする遅延的なトラブルとして表れることもあります。そのため、雷雨の後は給湯器の動作やリモコンの反応に異常がないか注意して観察することが大切です。

予防策として、雷が接近してきたら、可能であれば電源プラグをコンセントから抜いておくことが効果的です。これによって過電流の影響を遮断し、基板の損傷リスクを軽減できます。ただし、雨天時に濡れた手で操作するのは感電の危険があるため、作業するタイミングには十分注意が必要です。

仮に雷の影響で給湯器が故障してしまった場合には、修理費用が基板交換で2〜5万円程度かかることもあります。さらに、10年以上使用している給湯器であれば、部品供給が終了しており、修理ではなく交換を勧められることもあるため、早めの判断が重要です。

このように、雷による給湯器への影響は見過ごされがちですが、長期間安全に使用するためには意識しておくべきリスクといえるでしょう。

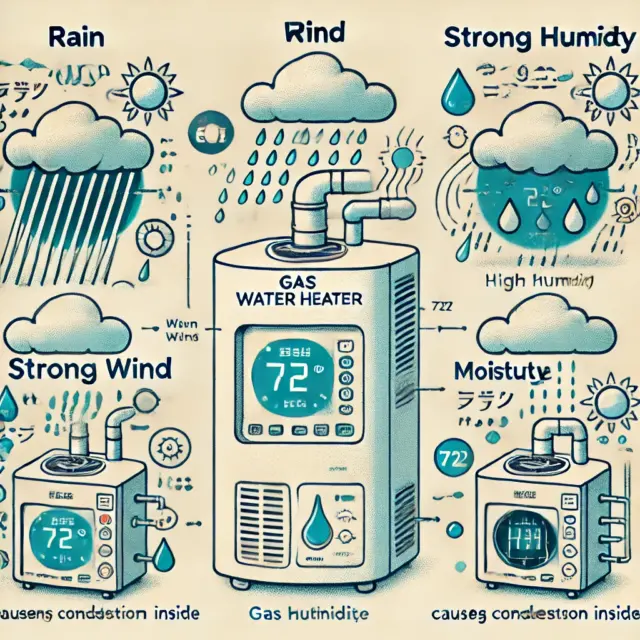

湿気・風・雨と722エラーの関係

エラーコード「722」が表示される場面として、湿気・風・雨などの天候要因が挙げられます。中でも「雨の翌日にエラー722が頻発する」というケースはよく見られ、これは環境的な要因と機器の構造が複合的に影響していることを示しています。

エラー722は、ふろ機能における「擬似炎検知」による停止です。給湯器が実際には点火していないにもかかわらず、炎が出ていると誤認識してしまう状態で、主にフレームロッドや制御基板に問題があるときに表示されます。

ここで注目すべきなのが、雨や風が強い日を境にこのエラーが出始める点です。外気の湿度が高まると、給湯器内部の電子部品に結露が発生することがあります。とくに排気口やドレン配管などの開口部が完全に密閉されていない場合、雨水が微量ながら内部に浸入し、回路に湿気を与えて誤作動の原因になります。

さらに、強風を伴う雨では、雨水が風に乗って配線の接続部や基板の表面に直接吹き込むことがあり、これが誤検知を助長します。構造上の問題だけでなく、配線の劣化や保護材の剥がれも影響を受けやすい部分です。

また、地面に近い場所や軒下に設置されている給湯器では、周囲の温度変化により「温度差結露」が起きやすく、これもエラー722に関係しています。こうした場所では、断熱材の巻き直しや給湯器本体への雨よけカバーの設置を検討することで、症状の予防につながります。

一時的な対処としては、電源のオンオフやリモコンの再起動が有効ですが、再発するようであれば専門業者による点検が必要不可欠です。とくに湿気や水分に敏感な精密機器であることを踏まえ、環境要因にも配慮したメンテナンスが求められます。

給湯器が古いとエラーが出やすい理由

給湯器は、年数が経過するにつれて内部の部品や配線が劣化し、エラーが発生しやすくなっていく機器です。特に10年を超えると、故障や不具合のリスクが一気に高まるといわれており、多くのメーカーも部品供給をこの期間に合わせて終了しています。

その一因として、まず「電子基板」の経年劣化が挙げられます。電子基板は給湯器の頭脳ともいえる部分で、着火や温度制御、各種センサーの情報を統括しています。この基板が劣化すると、センサーが正常に働かず、擬似的な炎検出(エラー721や722)や温度異常などの誤作動が起きやすくなります。

また、配線の接続部やフレームロッドなどの金属パーツも、時間とともにサビや腐食が進行します。これにより、わずかな湿気や雨の影響でも電気的な信号が乱れ、異常として検知されてしまうのです。たとえば以前は問題なかった程度の湿度でも、劣化した機器ではエラーとして検出されるケースがあります。

さらに、外部環境にさらされている部品の劣化も見逃せません。配管の断熱材やゴムパッキンが傷んでくると、給湯器内部に水分やホコリが侵入しやすくなり、それが原因で基板やセンサー類にダメージを与えることもあります。こうなると、ちょっとした天候変化や使用状況でも、エラーコードが頻繁に出るようになります。

これらの症状が重なってくると、何度修理しても別の箇所が故障する「連鎖的な不具合」が起こりやすい状態に陥ります。日常的な使い方に問題がなくても、製品自体の耐用年数を超えている場合は、突然の故障に備える必要があると言えるでしょう。

修理と交換、どちらが得かの判断基準

給湯器に不具合が発生したとき、多くの方が悩むのが「修理すべきか、交換すべきか」という判断です。どちらを選ぶべきかは、単に価格だけでなく、機器の使用年数・故障の内容・今後の維持コストを総合的に考える必要があります。

まずポイントとなるのが「使用年数」です。給湯器の一般的な寿命は10年〜15年とされています。この期間を超えている場合、たとえ一部の修理が可能であっても、他の部品が次々に故障する可能性が高く、結果的に何度も修理費用をかけることになりかねません。たとえば今回の修理費が3万円だったとしても、翌月には基板、次にはリモコン…と続いていくと、トータルの費用は新品交換と同等、あるいはそれ以上になってしまうこともあります。

一方、比較的新しい給湯器で、故障の原因が特定されている場合は、修理の方がコストを抑えられるケースが多いです。たとえばフレームロッドやセンサーの清掃、接続部の交換で済むのであれば、数千円〜2万円程度の費用で済むこともあります。このようなケースでは、交換に踏み切る必要はありません。

もう一つの基準は、「部品供給の有無」です。メーカーの補修部品の供給期間は、多くの場合10年程度に設定されています。この供給が終わっている機種では、修理の依頼をしても対応できないケースもあり、その場合は事実上交換以外の選択肢がありません。

また、保証や今後の維持費も重要な判断材料になります。新品交換をした場合、商品保証や工事保証が5〜10年付いていることも多く、今後の不具合への備えとしては安心です。修理は基本的に1年以内の保証が一般的で、再発時には再度料金が発生します。

これらの点を踏まえると、「使用年数が10年以上で、複数の部品に異常が出ている」「部品供給が終了している」「修理見積が5万円を超える」といった場合は、迷わず交換を選んだ方が費用対効果が高いと言えるでしょう。一方、「使用年数が5〜7年程度」「単一部品の異常で、費用が1〜2万円に収まる」という場合には、修理で十分対応可能です。

どちらが得かを見極めるには、長期的な視点で「これから何年使うつもりか」も考慮することが重要です。単なる目先の出費だけでなく、安心して使えるかどうかを含めて判断するようにしましょう。

-

リンナイ 給湯器 722はどんな故障?

-

リンナイ 721 722の違いと共通点

-

リンナイ 721 修理費用と対応方法

-

給湯器における炎検出回路異常とは

-

リンナイ 給湯器 雨が降る と出やすい原因

-

ガス給湯器は雨の日使えない?誤解と真実

-

大雨の後、給湯器はそのまま使えますか?

-

リンナイ 給湯器 雷の影響にも注意

-

湿気・風・雨と722エラーの関係

-

給湯器が古いとエラーが出やすい理由

-

修理と交換、どちらが得かの判断基準