ガスボンベと給湯器の距離のルールと遮蔽板の使い方

ガス機器を安全に使用するには、適切な設置距離を守ることが欠かせません。特に「ガスボンベ 給湯 器 距離」と検索される方の多くは、設置時の正しいルールや法的基準、そして現場での具体的な対策方法について知りたいと考えているのではないでしょうか。

この記事では、ガスボンベ 離隔距離 法律に基づく基本的な知識から、ガスボンベ 離隔距離 2mやガスボンベ 離隔距離 2m 法律の背景にある理由、さらに安全対策として使用されるガスボンベ 遮蔽板や給湯器 隔壁パネルの活用方法まで詳しく解説していきます。

また、設置場所で特に注意すべきプロパンガス 離隔距離 室外機との関係や、ガスボンベ 離隔距離 電気メーター、ガスメーターから給湯器までの距離は?といった細かな設置基準にも触れ、安全を確保するためのポイントを整理しています。

さらに、ガスボンベとエコキュートの距離は?という設備同士の相性や、給湯器と可燃物と離隔距離は?といった火災予防の観点からも対策をご紹介。この記事を通して、誰でも安全かつ法令に適合したガス設備の設置方法を理解できるようになることを目指しています。

この記事で分かる事

-

ガスボンベと給湯器の適切な設置距離の基準がわかる

-

離隔距離に関する法律や2mの根拠が理解できる

-

遮蔽板や隔壁パネルを使った対策方法がわかる

-

他設備(電気メーターやエコキュートなど)との距離の注意点がわかる

ガスボンベ 給湯 器 距離の基本と注意点

-

ガスボンベ 離隔距離 法律の基本を解説

-

ガスボンベ 離隔距離 2mはなぜ必要か

-

ガスボンベ 離隔距離 2m 法律の根拠と例外

-

給湯器と可燃物と離隔距離は?

-

ガスメーターから給湯器までの距離は?

-

ガスボンベ 離隔距離 電気メーターとの関係

ガスボンベ 離隔距離 法律の基本を解説

LPガス(プロパンガス)を安全に利用するためには、「離隔距離」の基準を守ることが重要です。離隔距離とは、ガスボンベと火気、またはその他の設備・機器との間に必要とされる最小限の間隔を指します。この距離は、万が一のガス漏れや火災が発生した際に、被害を最小限に抑えるために設定されています。

法律としては、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(通称:液石法)において、LPガスの設置・取り扱いに関する安全基準が定められています。この中で、離隔距離に関しても明確に記載されており、ガスの供給者や設置業者が遵守すべき義務とされています。

また、対象となる火気は給湯器や石油ボイラー、さらにはエアコンの室外機や電気メーター、コンセントなど、火花や高温を発する可能性があるものも含まれます。ただし、何が「火気」とみなされるかは、地域によって若干の違いがあるため、詳細は各自治体のガス安全管理部門や販売店に確認する必要があります。

このように、ガスボンベの設置には明確な法的ルールが存在し、それに従うことで事故のリスクを減らすことができます。知識として知っておくことはもちろん、実際にガス機器を導入・交換する際には、正確な知識を持つ業者に相談し、適切な設置が行われているかを確認することが大切です。

ガスボンベ 離隔距離 2mはなぜ必要か

LPガスボンベと火気の間に2メートル以上の距離を確保することは、火災や爆発事故のリスクを大幅に軽減するために必要です。ガスボンベは高圧で液化された可燃性ガスを内蔵しており、外部からの熱や火花に極めて敏感な状態です。これらに直接触れる、または接近することで、万が一の引火や爆発が起こる危険性が高まります。

特に注意すべきは、給湯器やエアコンの室外機など、常時作動して熱や火花を発する設備です。表面上は火が出ていないように見えても、内部で高温を発していたり、電気系統から火花が出たりする可能性があります。ガス漏れが発生した場合に、これらの設備が着火源となってしまうと、重大な事故に直結するのです。

2メートルという距離は、こうしたリスクを抑えるための「最低限の安全距離」として設定されています。この距離があれば、万が一ガスが漏れても、すぐに火気に到達せず、空気中に拡散する余地が生まれるため、引火の可能性が大きく下がります。

ただし、設置スペースの都合などでどうしても2メートルの確保が難しい場合には、「隔壁」や「遮蔽板」などの不燃素材による防火措置を講じることが求められます。この対策によって、実際の距離は近くても安全性が確保される仕組みとなっています。

このように、2メートルという離隔距離には明確な理由があり、家庭や事業所においても必ず守らなければならない重要な基準となっています。

ガスボンベ 離隔距離 2m 法律の根拠と例外

「ガスボンベと火気との間に2メートル以上の距離をとる」というルールは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、いわゆる「液石法」によって定められています。この法律では、ガスボンベ(LPガス容器)の設置に関して、具体的な離隔距離を含めた安全基準を設けており、供給業者がそれを守ることが義務とされています。

ここで言う「火気」とは、明らかな炎だけでなく、電気火花や高温になる機器も含まれます。例えば、給湯器、エアコンの室外機、浄化槽ブロアー、防水コンセントなどが火気とみなされることがあり、思わぬ機器が対象になる点には注意が必要です。

ただし、法律には「例外措置」も存在します。物理的に2メートルの距離を確保できない場合でも、安全を確保する方法として「不燃性の隔壁の設置」が認められています。隔壁とは、ボンベと火気の間に設置するコンクリートや金属板などの不燃性の仕切りのことです。この隔壁により、実質的な安全距離を延ばすことが可能となり、法律の要件を満たすことができます。

例えば、幅50cmの隔壁をボンベと給湯器の間に設けることで、合計で2メートルの離隔距離に相当する条件を満たすケースもあります。このような判断はガス供給事業者が行い、設置の責任も彼らにありますので、自己判断ではなく必ず業者に確認することが重要です。

このように、法律には明確な根拠がある一方で、柔軟な対応策も用意されています。適切な設置を行うことで、火災や事故のリスクを最小限に抑え、安全なガス利用が可能になります。

給湯器と可燃物と離隔距離は?

給湯器を設置する際には、周囲にある可燃物との距離にも細心の注意を払う必要があります。これは、給湯器の運転中に発生する熱や火花が、近くにある可燃物に引火する危険性があるためです。安全に給湯器を使用するためには、設置環境における「離隔距離」の確保が不可欠です。

給湯器と可燃物との離隔距離の目安は、製品の種類やメーカーによって異なる場合がありますが、多くの場合「30cm以上」が基準となっています。可燃物とは、木材、紙、プラスチック製品、燃えやすい植栽などを含みます。とくに屋外設置型の給湯器では、ゴミ箱やウッドデッキ、木製の塀といったものが思わぬリスク要因になることがあります。

この距離を保たずに設置された場合、給湯器の排気による高温が可燃物に直接影響を与え、最悪の場合、火災の原因になることもあります。実際、風向きや気温の条件次第では、排気が周囲の素材に熱を伝えやすくなるため、十分な距離を取ることは極めて重要です。

また、距離の確保が難しいときには、不燃材の遮蔽物を設けることで安全性を補うことができます。遮蔽板の活用や防熱シートの施工など、状況に応じた対策が求められます。これにより、スペースが限られた場所でも、火災リスクを抑えた設置が可能となります。

このように、給湯器と可燃物との離隔距離には明確な基準があり、それを守ることは、家全体の安全性を保つ上でも極めて重要なポイントです。

ガスメーターから給湯器までの距離は?

給湯器とガスメーターの距離についても、安全面から明確な基準が設けられています。これは、ガスメーターがガスの流量や圧力を管理する重要な装置であること、そして給湯器が燃焼機器として火気を発する設備であることから、万が一の事故を防ぐための措置です。

一般的に、給湯器とガスメーターの間には「30cm以上」の離隔距離が必要とされています。これは、給湯器の燃焼や排気がガスメーターに影響を及ぼすことを防ぐ目的があります。ガスメーターには安全弁や検知器などの機能も内蔵されているため、高温や火花の影響を受けやすく、距離が不足していると誤作動や異常反応の原因になることがあります。

また、給湯器の設置位置や排気方向によっては、ガスメーターの動作に支障が出る可能性もあるため、業者による事前確認が欠かせません。さらに、都市ガスかプロパンガスかによっても適用される規定が異なる場合があるため、地域やガス種に応じた確認も必要です。

どうしても距離を確保できない場合には、遮蔽板を設置することでガスメーターを保護し、安全性を高める方法が取られます。これにより、物理的距離が不足していても実質的な安全対策が施された状態となります。

このように、給湯器とガスメーターの距離は、機器の安全稼働とガス供給の安定性を維持するために重要な要素であり、設置前に必ず専門業者と相談して確認しておくべきポイントです。

ガスボンベ 離隔距離 電気メーターとの関係

ガスボンベと電気メーターの距離については、火災や爆発事故のリスクを避けるために、特に厳格な安全基準が設けられています。電気メーターは外部からの操作や漏電によって火花が発生する可能性があるため、可燃性ガスを含むガスボンベと近接して設置することは非常に危険とされています。

具体的には、一般的な基準として「1.5メートル以上」の離隔距離を確保することが推奨されています。これは、電気メーター周辺での電気的なトラブルや火花の飛散が、ガスボンベに引火するのを防ぐためです。ただし、地域やガス会社によっては「2メートル以上」の距離を要求するケースもあり、設置前に確認が必要です。

さらに、電気メーターの設置位置が避けられない場合には、耐熱性や不燃性の「遮蔽板(しゃへいばん)」を設置することが義務付けられることもあります。遮蔽板を設けることで、物理的な距離を取れない場合でも、ガスボンベが直接火気や電気火花の影響を受けるのを防げます。

特に古い住宅やスペースの限られた住宅地では、ガスボンベと電気メーターが近接しているケースも見受けられますが、こうした場合こそ専門業者に相談し、リスクのない設置状態かどうかを点検することが大切です。

このように、ガスボンベと電気メーターとの距離は、見落としがちな安全対策の一つですが、万が一の事故を防ぐためにも非常に重要なポイントとなります。安全性を第一に考え、正しい知識と基準に基づいた設置が求められます。

ガスボンベ 給湯 器 距離と設置方法の工夫

-

給湯器 隔壁パネルの設置基準

-

ガスボンベ 遮蔽板で距離不足を補う方法

-

プロパンガス 離隔距離 室外機の扱い

-

ガスボンベとエコキュートの距離は?

-

設置後の環境変化と安全確認の重要性

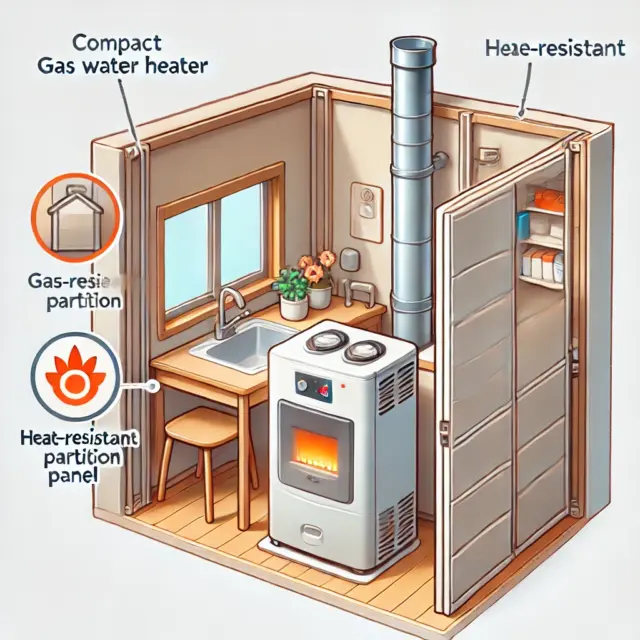

給湯器 隔壁パネルの設置基準

給湯器を安全に設置するためには、周囲との距離や遮蔽対策が重要ですが、特に隣家との距離が十分に確保できない場合には「隔壁パネル」の使用が推奨されます。隔壁パネルとは、給湯器の排気熱や火気が周囲に直接影響を与えないようにするための不燃素材で作られた遮蔽板のことです。

隔壁パネルの設置基準としては、主に「左右30cm」「前方60cm」などの基準が機器ごとに定められており、この基準を満たせない場合にパネルの設置が求められます。特に住宅密集地では、隣家の外壁や窓、通風口との距離が不足しがちなため、隔壁パネルを取り付けることで安全距離の代替措置とするのが一般的です。

例えば、隣接する建物との間に60cmのスペースがない場合、隔壁パネルを使えば法的な離隔基準をクリアできるケースもあります。ただし、使用できるパネルはメーカーが指定するものに限られており、独自に資材を流用することは安全上避けるべきです。

また、隔壁パネルは排気口の熱風や火花の飛散を防ぐだけでなく、雨風の影響やゴミの吹き込みからも給湯器を守る効果があります。とはいえ、設置位置や取り付け角度を誤ると逆に排気がこもって不完全燃焼の原因になることもあるため、設置は専門業者に依頼するのが安心です。

このように、給湯器の隔壁パネルは設置距離を補完するための安全装備であり、設置環境に合わせた活用が火災予防やトラブル防止に直結します。

ガスボンベ 遮蔽板で距離不足を補う方法

ガスボンベの設置では「他の設備との一定距離を取る」ことが基本ですが、スペースの限られた住宅では物理的に距離が確保できないケースもあります。そのような状況で安全性を保つために有効なのが「遮蔽板」の活用です。

遮蔽板とは、金属や耐火性素材でできたパネル状の装置で、火気や熱、電気の火花がガスボンベに直接届かないように保護する目的で設置されます。例えば、給湯器や電気メーター、エコキュートなどとガスボンベとの間に2mの距離が取れない場合、遮蔽板を間に挟むことで安全基準を満たす措置となるのです。

遮蔽板の設置にあたっては、高さと幅に明確な基準が設けられており、一般的には「対象機器の全面をしっかり覆うこと」が求められます。また、遮蔽板は風通しを妨げない構造であることも重要で、通気性の確保と同時に、ガスの滞留を防ぐ工夫が必要です。

ただし、遮蔽板が設置されているからといって、距離の問題を完全に無視できるわけではありません。各自治体の条例やガス事業者の安全指針では、遮蔽板の使用について細かい規定があり、すべてのケースで許可されるわけではないため、設置前に必ず確認しましょう。

このように、遮蔽板はガスボンベ設置の柔軟性を高める便利な手段である一方、安全基準をしっかり守ることが前提となります。見た目や簡易さだけにとらわれず、正規の設計と工事を行うことが重要です。

プロパンガス 離隔距離 室外機の扱い

プロパンガスのボンベとエアコンなどの室外機との距離にも、安全面からの明確な基準が存在します。特に注意すべきは、室外機が運転中に生じる電気火花や高温の排気が、ガスボンベに影響を与えてしまうリスクです。

一般的には、プロパンガスボンベと室外機の間には「1.5m以上」の離隔距離を設けることが推奨されています。これは、室外機が起動や冷暖房の切り替え時に一時的な電流変化を起こし、火花が発生する可能性があるためです。ガス漏れがあった場合には、こうした電気的な影響が重大な事故につながりかねません。

また、室外機の排気がボンベ周辺の気流に影響を与えることで、仮にガスが漏れた場合でも拡散しにくくなるという懸念もあります。そのため、距離の確保だけでなく、排気の方向や風通しの良い環境を整えることも求められます。

どうしても1.5mの距離が確保できない場合には、前述の遮蔽板の設置を検討することが一般的です。遮蔽板を活用すれば、電気機器との直接的な干渉を防ぎながら、離隔距離不足を補うことが可能になります。ただし、このような対応が可能かどうかは、プロパンガス業者や設備の製造元に確認をとる必要があります。

プロパンガスと室外機の距離は、家庭内では見落とされがちなポイントですが、実際には重大な事故防止に関わる重要な要素です。日常生活の安全性を確保するためにも、設置の際には十分な注意と事前確認を行いましょう。

ガスボンベとエコキュートの距離は?

ガスボンベとエコキュートの設置距離については、見落とされがちですが非常に重要な安全項目です。エコキュートは基本的に電気で動作する給湯機器であり、内部にはヒートポンプやコンプレッサー、電装部品が多数含まれています。これらが稼働する際には微量ながら火花や熱を伴うため、万が一ガス漏れがあった場合には引火リスクが生じる可能性があります。

そのため、ガスボンベとエコキュートの間には、原則として「2メートル以上」の距離を確保することが望ましいとされています。これはプロパンガス(LPG)業界で広く共有されている安全基準の一つで、消防法やガス事業法などの規制にも関連しています。特に、エコキュートの排気や風の流れがガスボンベの周辺環境に影響を与えるような設置になっている場合には、さらに慎重な対応が必要です。

このような離隔距離は、単に機器の間を測ればよいというものではなく、風向きや設置位置、屋外の通気性などの要素も考慮する必要があります。例えば、狭小地でやむを得ず距離が取れない場合には、遮蔽板の設置や機器の向きを調整することで安全性を高める工夫が求められます。

また、設置時の基準を守っていても、年月の経過とともに建物の外構が変化したり、周囲に物が置かれたりすることで、安全距離が知らず知らずのうちに縮まっているケースもあります。そのため、初回の設置だけでなく、定期的な点検や安全確認が欠かせません。

最も重要なのは、すべての設備が安全な状態で機能するように設計されていることです。エコキュートとガスボンベの距離にも細心の注意を払い、設置後も変化に柔軟に対応できる環境づくりを意識しましょう。

設置後の環境変化と安全確認の重要性

給湯器やガスボンベなどの設備を設置した直後は、安全基準に基づいて設置されていても、その後の環境変化によってリスクが生じることがあります。例えば、後から物置を追加したり、庭に棚を置いたりすることで、もともと確保されていた離隔距離が縮まってしまうケースが少なくありません。

このように、設置時点では安全でも、時間の経過とともに環境が変化すれば、当初の安全性が損なわれる可能性があります。特に多いのは「ボンベや給湯器の周囲に可燃物を置いてしまう」ケースです。段ボールや燃料缶、不要な家具などをうっかり近くに置いてしまえば、それが火災やガス漏れ事故の引き金となることも考えられます。

また、植物の成長や風通しの悪化によって、ガスの滞留が発生しやすい環境になることもあります。これが気づかぬうちに火気設備とガスの組み合わせを危険な状態にしてしまうのです。

こうした問題を防ぐには、定期的な「安全確認」が重要になります。具体的には、季節ごとや半年に一度などのタイミングで、自宅周辺のガス設備や給湯器の配置環境をチェックしましょう。離隔距離が保たれているか、通気性が確保されているか、不要な物が近くに置かれていないかを確認するだけでも、事故防止につながります。

もし判断が難しい場合は、ガス販売業者や住宅設備の専門業者に相談することをおすすめします。設置後の点検やアドバイスもサービスとして提供されていることが多く、第三者の目でチェックしてもらうことで安心感が得られるでしょう。

環境は時間とともに変化します。その変化に柔軟に対応する姿勢が、長期的な安全を支えるもっとも確実な方法です。