vaillant 給湯器とは?特徴と国産製品との違い

vaillant 給湯器とは何かを調べている方に向けて、本記事ではヴァイラントという企業の基本情報から、製品の特徴、日本市場での評価、そして国産製品との比較までを詳しく解説していきます。

ヴァイラント(Vaillant)は、バイラント ドイツ本社を拠点に世界中で事業展開している老舗の給湯・暖房機器メーカーです。特に環境性能と耐久性に優れた製品が特徴で、近年ではヴァイラント介護向けの給湯機器なども展開し、欧州の福祉施設を中心に採用が進んでいます。

一方、日本国内では「給湯器の3大メーカーは?」といった疑問があるように、リンナイ・ノーリツ・パロマなどの国産メーカーが強い地位を築いており、vaillant 給湯 器はまだ普及率が高くありません。さらに、「給湯器の交換費用はいくらですか?」や「給湯器は何年で交換するのでしょうか?」といった実用的な疑問も多く見られます。

また、「給湯器のボイラーの寿命は?」や「ボイラと給湯器の違いは何ですか?」といった専門的なテーマも押さえておくことで、選択の判断材料になります。特に一戸建て住宅をお持ちの方にとっては、「一戸建ての給湯器交換費用はいくらですか?」という視点も重要になるでしょう。

この記事を通して、vaillant 給湯器の全体像と国産製品との違いを整理し、より賢い選択をサポートします。

この記事で分かる事

-

ヴァイラント(Vaillant)の企業概要と技術力

-

vaillant 給湯 器の特徴と日本市場での普及状況

-

国産給湯器メーカーとの違いや比較ポイント

-

給湯器の交換時期や費用に関する基本知識

vaillant 給湯器とはどんなメーカー?

-

ヴァイラントとはどんな会社か

-

Vaillantの歴史と世界的な実績

-

バイラント ドイツ本社の開発力

-

ヴァイラント介護向け給湯機器とは

-

日本市場におけるvaillant 給湯 器の普及率

ヴァイラントとはどんな会社か

ヴァイラントとは、ドイツに本社を構える総合暖房機器メーカーであり、ヨーロッパを中心に世界規模で事業展開している老舗企業です。創業は1874年と非常に古く、150年近い歴史を持つ企業として知られています。その長い歴史の中で、常に革新的な技術を取り入れながら、エネルギー効率と環境性能に優れた製品を市場に送り出してきました。

この会社の主力製品は、家庭用および業務用の給湯器、暖房ボイラー、そして近年ではヒートポンプや太陽熱システムなどの再生可能エネルギー対応機器も開発しています。ヴァイラントの製品は、厳しい欧州の環境基準をクリアし、エネルギー効率や排出ガスの面で高く評価されています。

また、製品の品質や耐久性、安全性に対する信頼も厚く、多くの国で住宅設備メーカーとしての確固たる地位を築いています。特に欧州各国では、個人住宅だけでなく集合住宅や施設用の大型給湯・暖房システムとしても導入実績が豊富です。

このようにヴァイラントは、単なる「給湯器メーカー」という枠を超えた、環境と技術の融合を追求する総合エネルギー企業と言えます。その存在は、今後の省エネ住宅・ゼロエネルギーハウスの普及にも重要な役割を果たすでしょう。

Vaillantの歴史と世界的な実績

Vaillantは1874年にドイツ・レムシャイトで設立されました。創業者はヨハン・ヴァイラント氏で、当初は板金業を営んでいましたが、時代の流れとともに給湯や暖房といった住宅設備の分野に注力するようになります。1894年には、当時としては革新的だった「密閉型給湯器」を開発し、近代的な家庭用給湯の概念を確立させました。

その後もVaillantは、数々の画期的な技術を導入しながら、ヨーロッパ各国をはじめアジア・南米などにも展開し、現在では60カ国以上にビジネスを広げています。特にヨーロッパでは、住宅の暖房・給湯設備において最も信頼されているメーカーの一つとして高く評価されています。

これまでにVaillantが開発した技術の中には、コンデンシング技術(潜熱回収式の高効率ボイラー)や、インテリジェント制御によるエネルギー最適化システムなど、現代のエコ住宅に欠かせない仕組みが多く含まれています。これにより、単なる機器提供にとどまらず、持続可能な住宅環境づくりにも大きく貢献してきました。

世界中の信頼を集める背景には、製品の高品質だけでなく、現地ニーズに応じた柔軟な製品展開やアフターサービス体制の強化があります。例えば、寒冷地仕様のモデルや都市部の省スペース住宅向けの製品など、利用環境に応じたラインナップが豊富です。

このように、Vaillantは歴史あるブランドであると同時に、常に時代の一歩先を行く革新企業として、世界中で高い実績を誇っています。

バイラント ドイツ本社の開発力

バイラント(Vaillant)のドイツ本社は、技術革新の中核を担う開発拠点として知られています。レムシャイトにある本社には、広大な研究施設と最先端の試験装置が備えられており、給湯・暖房分野における技術の研究開発が日々行われています。

ここでの開発方針は、「環境への配慮」「エネルギー効率の最大化」「ユーザーの快適性の向上」の3点を重視しており、それを実現するための技術革新に多くのリソースを投入しています。例えば、CO2排出量を抑えるヒートポンプや再生可能エネルギーを活用したソリューションの開発がその代表例です。

また、ドイツ本社では品質管理体制も徹底しており、各製品は設計段階から厳しい品質基準に沿って開発され、耐久性・安全性の試験を繰り返し実施しています。この姿勢が、世界中で長年にわたってVaillant製品が信頼され続けている理由の一つです。

さらに、バイラント本社はグローバル市場の動向にも常に注視しており、各国のエネルギー政策や建築基準に即した製品開発を行っています。そのため、ドイツ国内だけでなく国際市場にも強く対応できる体制が整っているのです。

このように、バイラントのドイツ本社は技術・品質・環境配慮のすべてを兼ね備えた開発拠点として、企業全体の競争力の源になっています。製品の「安心感」や「性能の高さ」は、こうした本社の技術力に裏打ちされていると言えるでしょう。

ヴァイラント介護向け給湯機器とは

ヴァイラントは介護施設や高齢者向け住宅など、福祉分野にも対応した給湯機器を展開しています。特に欧州では、高齢化社会に対応した建築設備の需要が高まっており、同社はそのニーズに応じた製品開発を行ってきました。

介護向け給湯機器において重視されるのは、「安全性」「温度管理の正確さ」「使いやすさ」の3点です。例えば、高齢者は温度変化に敏感であるため、急激な温水の変動があるとやけどの危険が高まります。ヴァイラントの介護対応モデルでは、出湯温度を一定に保つ機能や、設定温度のロック機能が備わっており、操作ミスを防ぐ設計がなされています。

また、リモコン操作も高齢者が見やすく、分かりやすい表示が採用されています。給湯ボタンが大きく、液晶画面はシンプルな日本語やアイコンで構成されているため、介護スタッフだけでなく本人でも扱いやすい仕様になっています。

さらに、湯切れしにくい大容量設計や、複数箇所で同時にお湯を使用できる供給力も、介護施設にとっては重要です。介助中に急に湯量が落ちると不便だけでなく事故のリスクもあるため、安定供給は欠かせない性能です。

このように、ヴァイラントの介護向け給湯機器は、使う人と支える人の両方に配慮した設計がなされており、欧州の福祉施設では信頼のある選択肢のひとつとして広く採用されています。

日本市場におけるvaillant 給湯 器の普及率

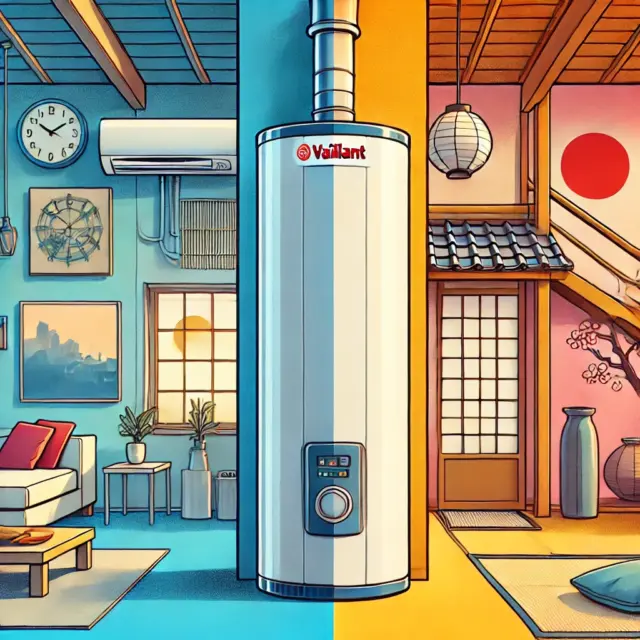

日本市場におけるvaillant 給湯 器の普及率は、現時点では極めて低い状況です。Vaillant製品自体は高性能かつ環境性能に優れた機器として世界的に評価されていますが、日本国内での流通量は限定的であり、一般的な家庭や集合住宅で目にする機会はほとんどありません。

この背景には、いくつかの要因があります。第一に、日本国内の住宅設備業界は国産メーカーによる供給体制が非常に強固であり、施工会社や販売店の多くが国産製品を中心に取り扱っていることが挙げられます。加えて、海外製品を導入する場合、部品供給や修理体制、保証制度などの面で不安を感じる利用者が少なくありません。

また、日本の住宅事情はドイツなど欧州と比べて異なる点も多く、特に狭小住宅や集合住宅ではスペース効率が求められることから、大型の機器や設置方法が異なる製品は不向きとされる場合があります。Vaillant製品は高性能である反面、大型化しやすいため、現場対応に課題が残るケースもあります。

さらに、日本はガス給湯器の普及が圧倒的であり、電気式やヒートポンプ式の導入には地域ごとのインフラ整備の違いも影響しています。Vaillantはヒートポンプ技術に強みを持っていますが、日本の一般家庭でその選択が主流になるにはまだ時間がかかると言えるでしょう。

そのため、Vaillant給湯器の日本での普及は今後の市場環境やエネルギー政策の変化に左右される可能性が高く、現時点では主に輸入住宅や欧州志向の建築設計を採用する高級住宅で一部導入されている程度にとどまっています。

vaillant 給湯器と国産製品の違いとは?

-

給湯器の3大メーカーは?

-

ボイラと給湯器の違いは何ですか?

-

給湯器のボイラーの寿命は?

-

給湯器は何年で交換するのでしょうか?

-

給湯器の交換費用はいくらかかるのか?

-

vaillant 給湯器と国産製品のメリット・デメリットの違い

給湯器の3大メーカーは?

日本国内で「給湯器の3大メーカー」とされているのは、リンナイ、ノーリツ、パロマの3社です。これらのメーカーは、いずれも長年にわたって住宅用ガス給湯器を中心に開発・販売を続けており、国内市場におけるシェアの大部分を占めています。

まず、リンナイは技術開発力に優れたメーカーであり、省エネ性能の高いエコジョーズや、IoT対応のスマート給湯システムなどをいち早く展開してきました。給湯機器のほか、コンロや床暖房システムなどの住宅設備も手がけており、トータルでの住宅環境提案が強みです。

次に、ノーリツは「おふろのノーリツ」というキャッチコピーでも知られており、特に風呂給湯器に強みを持っています。リモコンの操作性や入浴中の安全機能など、利用者目線の開発が特徴です。また、法人向けの業務用給湯機器にも多くの実績があります。

最後に、パロマはコストパフォーマンスに優れた製品を展開しており、一般家庭向けに広く普及しています。シンプルな操作性やコンパクト設計の機種が多く、使いやすさを重視する層から支持されています。さらに、安全装置やエコ機能を搭載したモデルも豊富です。

この3社は、いずれも日本全国にサービス網を持ち、メンテナンス体制も整っているため、万が一のトラブル時でも迅速な対応が可能です。その信頼性と実績の多さから、「3大メーカー」として多くの家庭や業者から選ばれているのです。

ボイラと給湯器の違いは何ですか?

ボイラと給湯器はどちらもお湯を供給する設備ですが、その用途や規模、構造には大きな違いがあります。特に業務用と家庭用という観点から区別すると、その差はより明確になります。

まず、ボイラ(ボイラー)は主に業務用として使用される大型の熱源装置です。工場、病院、ホテルなど、大量のお湯を必要とする施設で使われることが一般的で、蒸気や高温水を生成して給湯や暖房、設備機器の運転に利用されます。燃料にはガス、重油、電気などがあり、発熱量が高い分、大掛かりな設置スペースや安全管理が必要です。

一方で、給湯器は主に家庭用に設計されており、日常生活に必要な量のお湯を瞬時に供給するための装置です。台所や浴室での使用に特化し、設置も比較的簡単です。最近では、省エネ性能に優れたエコジョーズや、温度調整が細かくできる高機能タイプも増えています。

また、ボイラは温水や蒸気を中央で作って建物全体に配管を通じて供給する「セントラル方式」が主流であるのに対し、給湯器は設置場所ごとに個別にお湯を作る「分散方式」です。これにより、給湯器は住宅ごとに設置されることが一般的です。

このように、ボイラと給湯器は見た目や目的は似ていても、用途や規模、機能性が大きく異なります。住宅で使われているのが給湯器であり、業務施設で使われているのがボイラというのが、最もわかりやすい違いです。

給湯器のボイラーの寿命は?

※ここでは前項の大型ボイラではなく、あくまで給湯器本体内部の燃焼器の一般的な総称のボイラという単語を使用しています。

給湯器に内蔵されているボイラー(燃焼機構含む熱交換器)の寿命は、一般的に「10年から15年程度」が目安とされています。ただし、これはあくまで平均的な数値であり、使用状況や設置環境によって実際の寿命は大きく左右されます。

例えば、毎日高頻度で使用される家庭や、湿気が多く風通しの悪い場所に設置されている場合、部品の劣化が早まり、10年を待たずに故障や交換が必要になることもあります。逆に、使用頻度が少なく、定期的な点検や清掃をきちんと行っていれば、15年以上使えるケースもあります。

特に注意すべきなのは、熱交換器や点火装置などの心臓部とされるパーツです。ここが劣化すると、燃焼不良や異常加熱が起こる可能性があり、安全性にも影響を及ぼします。また、経年による水漏れや腐食といった問題も避けられません。

多くのメーカーでは10年を超えた製品について、修理部品の供給を終了するケースが多く、それ以降の故障は修理対応が困難になります。そのため、年数だけでなく、使い勝手や部品供給の可否も踏まえて、早めの交換を検討するのが安心です。

このように、給湯器のボイラー部分には一定の寿命がありますが、日頃のメンテナンスや設置環境の配慮によって、その寿命を延ばすことも可能です。

給湯器は何年で交換するのでしょうか?

一般家庭で使用される給湯器は、通常10年をひとつの交換目安とすることが多いです。これは多くのメーカーが設定している耐用年数とも一致しており、長年使用していると経年劣化による故障のリスクが高まるためです。

たとえば、使用開始から8〜10年を過ぎると、点火不良やお湯の温度が安定しないといったトラブルが目立ち始めます。こうした症状が頻繁に起きるようになると、修理にかかる費用と手間が積み重なり、結果として新品への交換の方が経済的になる場合もあります。

また、最近の給湯器は省エネ性能が向上しており、10年以上前のモデルと比べてガス使用量を大幅に抑えることができる製品も登場しています。これにより、ランニングコストを削減できるため、古い給湯器を使い続けるよりも新型に切り替える方が長期的にメリットがあります。

さらに、機器の内部にある基板やセンサー類の劣化は目に見えにくいため、突然故障してお湯が出なくなるという事態も起こり得ます。特に冬場の急な故障は生活に大きな支障をきたすため、10年を経過した給湯器は計画的な交換が望ましいでしょう。

もちろん、使用環境やメンテナンスの状況によって寿命には個体差がありますが、一般的な家庭用給湯器であれば、10年を超えたあたりから交換の検討を始めることが安心につながります。

給湯器の交換費用はいくらかかるのか?

給湯器の交換にかかる費用は、選ぶ機種や設置環境によって大きく異なります。一般的な相場としては、本体と工事費を含めて15万円〜35万円程度が目安ですが、一戸建てか集合住宅か、また機能の違いによっても価格に差が生まれます。

例えば、最もシンプルな「従来型のガス給湯器」であれば、比較的安価で15万円前後から設置可能です。しかし、エコジョーズなどの省エネタイプや、追い焚き・床暖房機能を備えたモデルを選ぶと、20万円〜30万円台の費用がかかることも珍しくありません。

特に**一戸建て住宅の場合は、設置場所が自由な反面、工事内容が複雑になりがちです。**たとえば、屋外壁掛け型を同型の機種へ交換するケースであれば比較的安価で済みますが、設置位置を変更したり、古い配管の補修が必要となる場合は追加工事が発生し、費用が増える傾向にあります。寒冷地では凍結防止機能付きの機種を選ぶ必要があるため、費用はさらに高くなることもあります。

また、築年数が経っている住宅では、安全基準に合わせて設置方法の見直しやガス配管の交換が必要になることがあり、この点も費用を押し上げる要因となります。

このように、給湯器の交換費用は「機種の選定」と「住宅環境」によって柔軟に変動します。見積もりを取る際には、本体価格だけでなく、工事費、オプション工事、配管の状態も含めた総額を必ず確認するようにしましょう。無理に安さを求めるよりも、家に合った適切な機器を選ぶことが、長期的に見て安心・快適な生活につながります。

vaillant 給湯器と国産製品のメリット・デメリットの違い

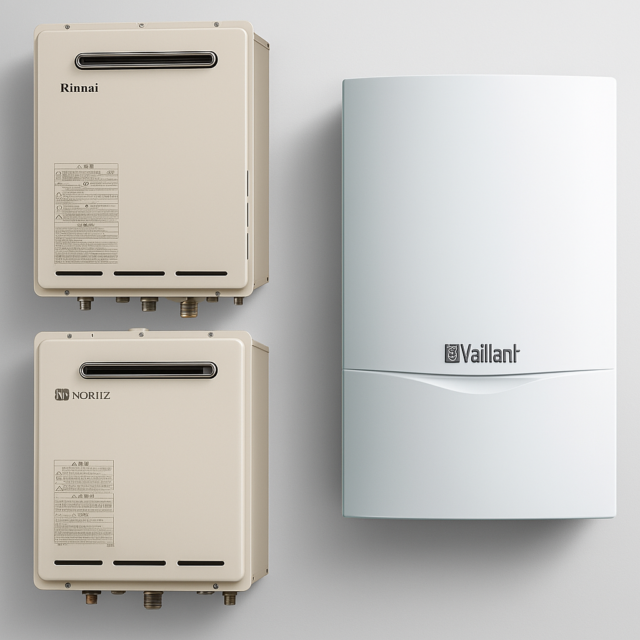

vaillant(ヴァイラント)給湯器と国産製品とでは、性能や仕様、アフターサポートの面などにいくつかの違いがあります。どちらが優れているかは一概に言えませんが、選ぶ際にはそれぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。

まず、vaillant給湯器の最大の特長は「環境性能」と「耐久性」にあります。ドイツ本社の開発力に裏打ちされた高効率な熱交換技術や、再生可能エネルギー対応機器(ヒートポンプや太陽熱温水システム)などが多く揃っており、省エネ志向のユーザーには魅力的です。また、欧州の厳格な環境基準をクリアしているため、エコ住宅との相性も良好です。さらに、機器の耐久性が高く、長く使用できる点も評価されています。

一方で、vaillant製品のデメリットとしては、日本国内におけるサポート体制の不十分さが挙げられます。販売ルートや施工に対応できる業者が限られているため、導入のハードルが高く、修理やメンテナンスの際にも不安が残ることがあります。また、本体サイズが大きめであることや、日本の住宅事情に合わない設計も一部に見られます。

それに対して、国産製品(リンナイ・ノーリツ・パロマなど)の強みは、何といっても「導入のしやすさ」と「サポート体制の充実」です。国内メーカーは日本の住宅に最適化されたコンパクトな設計が多く、集合住宅から戸建てまで幅広く対応できます。また、アフターサービスや保証内容も手厚く、急なトラブルにも迅速に対応可能です。最近では、IoT連携や自動湯張り、遠隔操作といった利便性を追求した機能も充実しています。

ただし、国産品は基本的にガス給湯器が中心であり、電気や再生可能エネルギーを活用した製品のラインナップは、欧州製に比べてやや遅れを取っている側面もあります。

このように、vaillantと国産製品にはそれぞれ明確な特徴があります。環境性能を重視し、欧州的なライフスタイルに合わせた住宅を検討している方にはvaillant製品が適しているかもしれません。一方で、手軽さやサポート体制を重視するのであれば、国産製品の方が現実的な選択肢となるでしょう。使用環境やライフスタイルに応じて、どちらが自分に合っているのかを見極めることが大切です。

vaillant 給湯器の特徴と日本での位置づけ総まとめ

-

vaillantはドイツ発の創業150年を超える老舗メーカー

-

給湯器だけでなく暖房や再生可能エネルギー機器も手がけている

-

ヨーロッパ全域で高いシェアと信頼を獲得している

-

ドイツ本社は最新技術の研究開発拠点として機能している

-

製品は環境性能とエネルギー効率に優れている

-

ヴァイラントは介護施設向けの給湯機器も展開している

-

日本国内での普及率は極めて低い

-

日本では一部の輸入住宅や高級物件で導入例がある

-

国内3大給湯器メーカーはリンナイ・ノーリツ・パロマである

-

ボイラは業務用、給湯器は家庭用として用途が異なる

-

家庭用給湯器の寿命はおおよそ10〜15年程度

-

10年を過ぎたら交換を検討するのが一般的

-

給湯器の交換費用は15万〜35万円が相場

-

vaillant製品は高性能だが国内サポートが限定的

-

国産製品は設置しやすくアフターサービスも充実している