給湯器蛇口増設の費用とDIY注意点を徹底解説

給湯器に蛇口を増設したいと考えたとき、どのような方法があるのか、費用はどの程度かかるのか、多くの方が気になるポイントです。「給湯 器 蛇口 増設」と検索している方の多くは、屋外やベランダ、バルコニーなどでお湯を使いたいというニーズをお持ちでしょう。しかし、給湯器の分岐工事には専門的な知識が必要となる場面もあり、安易にDIYで対応するとトラブルにつながる可能性もあります。

この記事では、「給湯器 分岐 工事 費用」の目安や、ノーリツ給湯器に対応した「分岐水栓」の選び方、「給湯器 分岐 バルブ」の種類と使い方などを丁寧に解説しています。また、「給湯器 分岐 diy」で作業を検討している方に向けた注意点や、「給湯器 水道 分岐」を行う際の基本的な構造もわかりやすく紹介しています。

さらに、「外水栓 お湯 後付け 費用」や「バルコニー 水栓 お湯」の取り出し方、「マンション ベランダ 水道 DIY」に関する制限や施工の実例など、実生活での活用に役立つ情報を盛り込んでいます。「給湯器は屋内と屋外では何が違うの?」といった設置環境の違いや、「20号の給湯器は何人用ですか?」といった給湯能力に関する基本知識まで幅広くカバーしています。

これから給湯器の蛇口増設を検討する方が、失敗なく、そして効率よく工事や準備を進めるためのガイドとして、ぜひ参考にしてみてください。

ピックアップ

-

給湯器に蛇口を増設するための分岐工事の方法と費用の目安

-

ノーリツ製給湯器の分岐水栓や分岐バルブの使い方と選び方

-

DIYで給湯器の分岐を行う際の注意点とリスク

-

外水栓やバルコニーへのお湯の取り出し方と設置手順

給湯器の蛇口増設に必要な準備と注意点

-

給湯器の蛇口増設に必要な準備と注意点

-

給湯器の分岐工事費用の目安と内訳

-

ノーリツ給湯器の分岐水栓で増設する方法

-

給湯器の分岐バルブとは?種類と使い方

-

給湯器の分岐をDIYで行うときの注意点

-

給湯器と水道の分岐接続の基本と注意

給湯器の分岐工事費用の目安と内訳

給湯器に蛇口を増設するための分岐工事には、一般的に1万円〜3万円ほどの費用がかかります。これは工事の規模や設備の状態によって前後しますが、最低限の工事であっても費用が発生する点は押さえておくべきです。

この工事費用には、主に「部材費」「作業費」「出張費」の3つが含まれています。まず部材費には、分岐バルブや追加の配管、必要に応じた補助器具が含まれます。作業費については、実際に工事を行う作業員の人件費であり、施工時間が短くても一定額がかかることが一般的です。そして、出張費は業者が現場に訪問する際に発生する費用で、地域によっては割増になることもあります。

例えば、戸建ての屋外給湯器に単純な分岐バルブを設置するだけなら約1万円前後で済む場合がありますが、屋内配管や壁を貫通させる必要がある場合は3万円を超えるケースもあります。さらに、既存の給湯器が古かったり、特殊な配管が施されていると、追加部材や手間が必要になるため、費用も膨らむ傾向にあります。

このように、分岐工事は一見シンプルでも現場状況によって金額が大きく変動します。相見積もりを取ることで適正価格を把握し、無駄な出費を防ぐ工夫が重要です。また、DIYを選択する場合には初期費用を抑えることができますが、取り付けミスによる漏水リスクや保証対象外になる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

ノーリツ給湯器の分岐水栓で増設する方法

ノーリツ製の給湯器では、専用の分岐水栓を利用することで比較的スムーズに蛇口の増設が可能です。分岐水栓とは、給湯器の配管途中に設置し、そこから別系統でお湯を供給できるようにするためのパーツです。

具体的な方法としては、まず設置したい蛇口の位置と給湯器の配管ルートを確認します。そのうえで、ノーリツが推奨する適合する分岐水栓を選び、既存の給湯配管を一部切断して分岐部材を取り付けるという流れになります。なお、屋外に設置された給湯器であれば、配管のアクセスがしやすく作業も簡略化されます。

例えば、屋外の給湯器からバルコニーへお湯を引きたい場合、分岐水栓と耐熱ホースを組み合わせることで、お湯の供給が可能になります。このように、ノーリツの分岐水栓はDIYに対応している製品も多く、簡易な取り付けができる商品も販売されています。

ただし、ノーリツの給湯器には機種ごとに対応する分岐部品が決まっているため、間違った型番を選んでしまうと、取り付けができない可能性があります。また、DIYでの作業では配管の知識や工具が必要となるため、自信がない場合は専門業者に依頼することが安全です。

こうした準備を正しく行えば、ノーリツの給湯器を利用した蛇口の増設は、コストパフォーマンスの良い選択肢の一つとなります。

給湯器の分岐バルブとは?種類と使い方

給湯器の分岐バルブとは、既存の配管に追加の接続口を設け、お湯の供給先を増やすための装置です。これを設置することで、例えばキッチンとは別に屋外水栓やバスルームなどへもお湯を供給できるようになります。

分岐バルブにはいくつか種類があり、主に「T字型分岐」「コック付き分岐」「ワンタッチ接続型」などが存在します。T字型はもっとも基本的な形式で、既存の配管をカットして三方向に接続する構造です。一方、コック付きタイプはバルブを閉じたり開いたりすることで、お湯の供給先を選べる仕組みになっています。ワンタッチ型は工具なしで接続できるものもあり、DIY向きです。

使い方はシンプルで、給湯器の給湯配管に設置することで、その先に新たな配管やホースを取り付け、お湯を別の場所に流すことができます。設置後はバルブを操作することで、どちらにお湯を送るかを制御できます。

しかし注意点もあります。誤ったバルブを取り付けてしまうと、水圧が不安定になったり、他の配管に負荷をかけてしまうことがあります。また、耐熱性が不十分なバルブを使用すると、経年劣化による水漏れのリスクもあります。そのため、給湯器メーカーが推奨する部品を使い、設置後も定期的な点検を行うことが大切です。

このように、分岐バルブは便利な装置ですが、正しく選んで適切に使うことが前提となります。導入を検討する際は、使用目的と施工環境に合わせた部材選びが重要です。

給湯器の分岐をDIYで行うときの注意点

給湯器の分岐作業をDIYで行うことは、工事費を抑える手段として注目されていますが、いくつかのリスクと注意点を理解してから取り組む必要があります。特に配管の知識や施工技術が不十分なまま作業すると、後々トラブルを招くことになりかねません。

まず、給湯器の配管は高温の湯を流すため、耐熱性の高い素材と適切な接続部品を使うことが重要です。間違った素材を選んでしまうと、配管が破損して水漏れを起こしたり、最悪の場合には火傷や漏電の危険すらあります。特に、樹脂製の継手を使用する場合は、耐熱温度を必ず確認しておきましょう。

次に、分岐バルブの取り付けには一定の水圧計算や流量調整が求められます。DIYではそこまでの詳細な測定が難しいため、流量バランスが崩れてシャワーやキッチンの水圧が極端に下がるケースも見受けられます。このような事態を防ぐためには、既存の配管図や給湯器の仕様をしっかり確認し、可能であれば専門家に相談してから施工するのが無難です。

また、屋内での施工では壁内配管や防水処理などの専門技術が必要となり、施工不良によって家屋に損害が出る可能性もあります。たとえ小規模な作業であっても、DIYでの工事は原則としてメーカー保証の対象外となるため、慎重に判断すべきです。

このように、DIYでの分岐工事には確かにメリットがありますが、想定以上のリスクや労力が伴います。施工に不安がある場合や、家族が日常的に給湯を利用している状況では、無理せずプロの業者に依頼する選択肢を持っておくことも大切です。

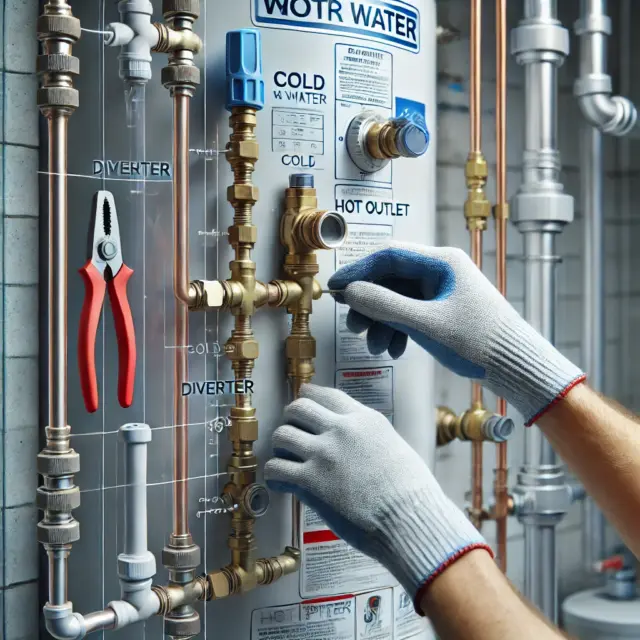

給湯器と水道の分岐接続の基本と注意

給湯器と水道を分岐させる際には、いくつかの基本構造と作業上の注意点を押さえておくことが求められます。この作業はお湯と水の供給ラインを別の場所に延長することを目的としていますが、配管の仕組みを理解しないまま進めてしまうとトラブルの原因になりかねません。

まず理解しておくべきは、給湯器には「水側」と「湯側」の配管が存在するという点です。水側は水道からの冷水が入る入口、湯側は給湯されたお湯が出る出口で、それぞれに分岐部を設けることで追加の蛇口やシャワー設備へ接続が可能となります。このとき、分岐金具には耐熱性能や耐圧性能が必要となるため、必ず給湯専用として販売されている部品を選ぶようにしてください。

さらに、水道管と給湯管では圧力や温度に大きな違いがあるため、接続ミスによって水漏れや逆流のリスクが生じることがあります。特に注意したいのは、逆流防止弁の有無です。これがない状態で接続すると、水側の圧が高まった際に給湯器内部に冷水が逆流し、故障や安全装置の誤作動につながる場合があります。

また、施工後には必ず漏水確認を行い、異常がないかを確認することが大切です。わずかな水滴であっても、長期的に見れば水道料金の増加や配管腐食の原因になります。目視での確認に加えて、手で触れての点検も有効です。

このように、給湯器と水道の分岐接続は一見簡単に思える作業ですが、正しい理解と適切な部材選び、慎重な施工が欠かせません。特に初めて取り組む方にとっては、事前の準備と基本知識が何より重要です。

給湯器の蛇口増設を活かす屋外利用の工夫

-

給湯器の蛇口増設を活かす屋外利用の工夫

-

外水栓にお湯を後付けする場合の費用相場

-

バルコニー水栓でお湯を使うための手順

-

マンションのベランダ水道をDIYで増設可能?

-

給湯器は屋内と屋外で何がどう違うのか

-

20号の給湯器は何人家族に対応している?

外水栓にお湯を後付けする場合の費用相場

屋外の水道蛇口(外水栓)にお湯を使えるようにする「後付け工事」は、近年では家庭菜園やペットのシャンプー、洗車などの目的で需要が高まっています。このような外水栓へのお湯の供給には、給湯器の分岐配管と専用の蛇口の設置が必要になります。

工事費用の相場としては、簡易な配管延長と蛇口取り付けだけであれば1.5万円~3万円程度が目安です。しかし、壁を貫通させて長い距離を配管する場合や、地面を掘り返して埋設管を通す場合には、4万円〜8万円程度まで費用が上がることもあります。

費用を左右する最大の要素は、給湯器から外水栓までの距離と配管経路の複雑さです。例えば、戸建て住宅で給湯器が屋外に設置されており、外壁に沿ってホースで接続できるような場合であれば、配管工事は比較的簡単に済みます。一方、配管を見せたくないために壁内や地中に通す場合には、大がかりな工事が必要となるため、その分コストもかかります。

さらに、お湯を取り出す蛇口の選定にも注意が必要です。通常の水道用蛇口では高温に耐えられないため、耐熱タイプの混合水栓や専用コックが必要となります。これらの蛇口はホームセンターやネットで入手できますが、価格は数千円〜1万円程度が一般的です。

こうした費用のなかには、部品代だけでなく作業費や出張費も含まれることが多いため、施工を依頼する前には必ず複数の業者から見積もりを取っておくと安心です。お湯を使えるようにすることで、屋外作業の快適さが格段に向上するため、費用対効果の高いリフォームといえるでしょう。

バルコニー水栓でお湯を使うための手順

バルコニーの水栓にお湯を引くことで、掃除や洗濯、ペットのシャンプーなどの用途が広がり、日常生活が格段に便利になります。このような後付けの「お湯化」は、給湯器の分岐配管を利用することで実現可能です。ここでは、その基本的な手順について説明します。

最初に行うべきは、バルコニー水栓の位置と給湯器との距離を確認することです。屋外に給湯器が設置されている場合は、比較的短い距離で配管できるため、工事が簡単になります。一方、給湯器が屋内にあるケースでは、壁を貫通させたり、長い配管を通す必要があり、工事の難易度が上がります。

次に、給湯器の湯側の配管から分岐するための部材を用意します。ここで使用されるのが「分岐バルブ」や「三方バルブ」と呼ばれるもので、これにより既存の給湯ラインを分けることができます。この作業には耐熱管や専用の継手が必要で、給湯専用の耐圧部材を選ぶことが不可欠です。

分岐が完了したら、バルコニー側まで配管を延長します。この際、外気にさらされる箇所には凍結防止のための保温材を巻きつけることが推奨されます。特に寒冷地では、凍結による破損を防ぐために重要な処置です。

最後に、お湯と水を切り替えて使える混合水栓や二口水栓を取り付ければ完成です。使用する水栓は、耐熱性能のあるタイプを選んでください。配管が完了した後は、水漏れや温度の確認を十分に行い、安全に使える状態かを確認することが重要です。

このように、バルコニー水栓でお湯を使えるようにするためには、正しい資材選びと丁寧な施工が求められます。必要に応じて専門業者に相談することで、より安全かつ確実に工事を進めることができるでしょう。

マンションのベランダ水道をDIYで増設可能?

マンションのベランダにある水道を増設し、もう1カ所蛇口を設けると、植物の水やりや清掃作業がずっと快適になります。ただし、マンション特有の構造や管理規約によって、DIYでの増設が制限されるケースも少なくありません。

まず確認すべきは、管理組合のルールや規約です。多くのマンションでは、共用部分の設備改修には事前申請と許可が必要です。ベランダも「共用部分」と見なされることが多く、勝手に配管や工事を行うとトラブルになる可能性があります。

また、構造面でも注意が必要です。マンションの配管は壁内や床下を通っており、DIYで触れるのは困難なケースがほとんどです。水道を分岐させるには、既存の配管にアクセスしなければならず、穴を開けたり壁を壊す作業が伴うことがあります。こうした施工は、専門知識と資格を持つ業者でなければ対応できません。

一方で、工具不要の簡易タイプの分岐器具を使用すれば、蛇口に取り付けてもう1口を増やすことは可能です。例えば、ホース分岐金具やツインコックを使用すれば、洗濯機とホースを同時に使うような使い分けができます。ただし、これはあくまで「蛇口を2つに分ける」ものであり、本格的な水栓の増設とは異なります。

このように、マンションのベランダで水道をDIYで増設するには、管理面・構造面の確認が必須です。規約で許可されている範囲内であれば、簡易的な増設器具の利用を検討し、必要に応じて専門業者の力を借りるのが現実的な対応といえます。

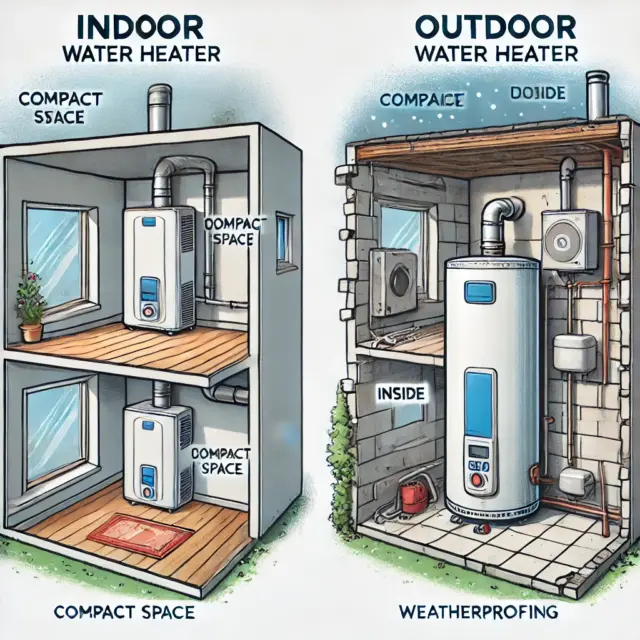

給湯器は屋内と屋外で何がどう違うのか

給湯器には「屋内設置型」と「屋外設置型」があり、それぞれ設置環境や構造、安全面に大きな違いがあります。どちらを選ぶかによって、メンテナンスのしやすさや工事費用、設置条件も変わってきます。

まず屋外型の給湯器は、主に一戸建て住宅や設置スペースに余裕のある住宅で採用されます。雨風にさらされる環境に置かれるため、防水構造と耐候性に優れた設計がされています。また、排気も屋外に直接放出されるため、換気設備が不要で安全性が高いという特徴があります。取り付けやすく、メンテナンスもしやすいため、近年では主流のタイプとなっています。

一方、屋内型の給湯器は、主に集合住宅などで見られます。スペースが限られている室内や、浴室近くの壁内に設置されるケースが多く、排気ガスを安全に外へ逃がすために専用の排気筒(FF式やFE式など)が必要になります。この排気設備の設置が不十分な場合、一酸化炭素中毒のリスクがあるため、設置には十分な換気対策が求められます。

また、修理や点検のしやすさにも違いがあります。屋外型は扉を開けるだけで給湯器にアクセスできるのに対し、屋内型は壁内や収納スペースに隠れていることが多く、作業に時間がかかる場合があります。さらに、屋内型の給湯器は湿気や結露によるトラブルが起きやすいため、定期的な点検がより重要になります。

このように、設置場所によって給湯器のタイプと特徴は大きく異なります。リフォームや増設を検討する際には、自宅の構造や使用目的に応じて、適切な設置場所と給湯器の種類を選ぶことが、安全性と利便性の両面からも望ましい判断と言えるでしょう。

20号の給湯器は何人家族に対応している?

20号の給湯器は、一般的に「2人から3人程度」の家族に適している容量とされています。号数とは「1分間に水温+25℃のお湯を何リットル出せるか」を示すもので、20号であれば1分間に20リットルのお湯を安定して供給できる性能を持ちます。この出湯能力によって、複数の蛇口を同時に使用する際の快適さが大きく変わってきます。

例えば、朝の時間帯にキッチンで食器を洗いながら、お風呂場でシャワーを使うようなシーンが想定される場合、20号であればお湯が途切れることなく同時利用が可能です。ただし、3人家族で同時に2カ所以上でお湯を使う頻度が高い場合には、ややパワー不足を感じることもあります。特に、冬場や水圧が低い地域ではその傾向が顕著になることがあります。

一方で、1人暮らしや2人暮らしであれば、20号の給湯器は十分すぎる性能を発揮します。お風呂を沸かしながら洗面所やキッチンでもお湯を使用できるため、生活の快適さを損なうことはありません。

号数の選定においては、家族の人数だけでなく、生活スタイルや使用タイミングも重要です。例えば、お風呂とシャワーを同時に使わない家庭であれば、20号で十分対応できますが、子どもが増える予定があるご家庭では24号など上位モデルを選んでおくと将来的な買い替えの手間を減らせます。

このように考えると、20号の給湯器は「2~3人家族に向いている標準的なサイズ」であり、生活の中でお湯を使うタイミングが重ならない家庭であれば、効率よく使用できるというメリットがあります。設置の際には、将来のライフスタイルの変化も視野に入れた選択が大切です。

給湯器の蛇口増設に関する要点まとめ

-

分岐工事の費用は1〜3万円が一般的

-

費用には部材費・作業費・出張費が含まれる

-

工事の規模や設置場所で価格が大きく変動する

-

ノーリツ給湯器には対応する専用の分岐水栓がある

-

DIY対応の分岐水栓も市販されているが型番の確認が必要

-

分岐バルブにはT字型やコック付きなど複数の種類がある

-

分岐バルブは配管に取り付けて給湯ルートを増やす役割

-

DIYでの施工は保証対象外となるケースが多い

-

耐熱性や耐圧性のある部材を使う必要がある

-

逆流防止弁がないと給湯器の故障につながる可能性がある

-

外水栓にお湯を後付けする費用は1.5万〜8万円程度

-

屋外利用には耐熱蛇口や凍結対策が求められる

-

マンションでは管理規約でDIY工事が制限されることがある

-

屋外型の給湯器は換気が不要でメンテナンスがしやすい

-

20号の給湯器は2〜3人家族に対応する出湯能力を持つ