給湯器 凍結防止ヒーター 消費電力と電気代の目安と対策

冬の寒さが厳しくなると、給湯器や水道管の凍結トラブルが気になる方も多いのではないでしょうか。特に「給湯 器 凍結 防止 ヒーター 消費 電力」に関心を持つ方にとっては、ヒーターの仕組みや電気代、節電の方法について詳しく知っておきたいところです。

本記事では、給湯器 凍結防止ヒーターの仕組みや、凍結防止帯 電気代 アパートでの相場についてわかりやすく解説していきます。さらに、凍結防止ヒーター サーモスタットの役割や、日々の使用で実践できる凍結防止ヒーター 節電の工夫にも触れ、効率的な凍結防止方法を紹介します。

また、水道管 凍結防止 ヒーター 何度で作動するのかといった基礎知識や、凍結防止帯 節電効果を高める方法も掲載。アパート 凍結防止ヒーターを使う環境での注意点や、セーブ90 凍結したというような万が一の事例にもふれながら、対策を考えます。

さらには、「トイレの凍結防止ヒーターの電気代はいくらですか?」という具体的な疑問や、「エコキュートの凍結防止帯の消費電力は?」「給湯器の消費電力はWでいくつですか?」といった数値面での情報も交えて、凍結防止ヒーターをめぐる疑問に幅広くお応えします。

凍結対策を効率的かつ経済的に行うための情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かる事

給湯器凍結防止ヒーターの電力消費とは

-

給湯器 凍結防止ヒーター 仕組み

-

凍結防止帯 電気代 アパートの相場

-

凍結防止ヒーター サーモスタットの役割

-

凍結防止ヒーター 節電の工夫

-

水道管 凍結防止 ヒーター 何度で作動?

給湯器 凍結防止ヒーター 仕組み

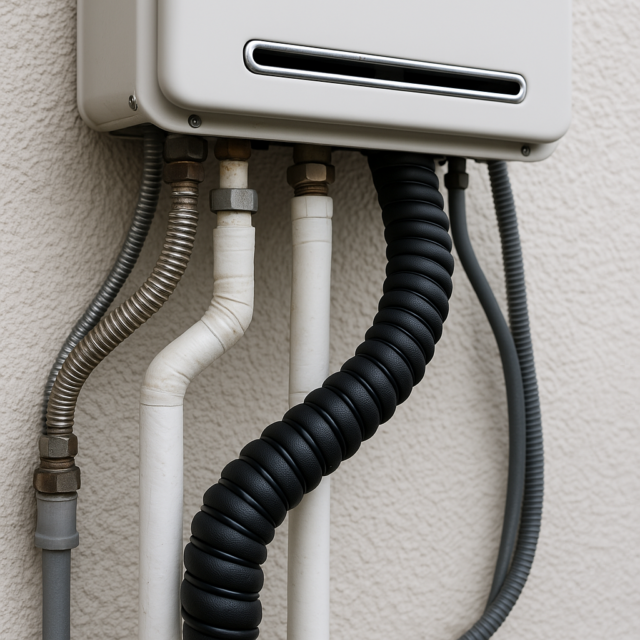

給湯器の凍結防止ヒーターは、寒冷地や冬季の低温下で給湯器の配管が凍らないようにするための装置です。水道管や給湯管に巻き付けられたヒーター線が電気の力で発熱し、周囲の温度を一定以上に保つことで、凍結による破裂や水漏れを未然に防ぎます。

この仕組みの中心にあるのは「自己温度制御型ヒーター」と呼ばれるタイプで、外気温が下がると自動的に発熱を開始し、温度が上がると発熱量を減らすという特徴を持ちます。つまり、必要なときだけ稼働し、過剰に加熱しないよう設計されているため、エネルギー効率にも配慮されています。

例えば、気温が氷点下近くになる地域では、夜間や早朝に凍結防止ヒーターが作動することが多く、給湯器の内部や配管を常に安全な温度に保つ役割を果たしています。特に給湯器本体だけでなく、外に露出している給水管や給湯管にも設置されている場合があり、全体的な凍結対策として有効です。

一方で、設置やメンテナンスを怠ると効果を発揮しにくくなることがあります。配線の劣化や断線、断熱材のずれなどが原因で、凍結防止の性能が落ちてしまうこともあるため、定期的な点検が欠かせません。

このように、凍結防止ヒーターの仕組みは非常にシンプルでありながら、寒い時期には給湯器の正常な稼働を支える重要な存在だといえます。

凍結防止帯 電気代 アパートの相場

アパートに設置されている凍結防止帯の電気代は、使用頻度や外気温、断熱性能によって変動しますが、一般的な目安としては月に300円〜800円程度が相場です。もちろん、これはあくまで一般的な使用条件下での話であり、寒冷地域や長時間稼働する場合はさらに高くなる可能性もあります。

凍結防止帯とは、配管の外側に取り付けられるヒーター付きの帯状ヒーターのことで、アパートの給水管や給湯配管などが屋外に露出している場合に特に必要とされます。アパートの構造上、建物全体を一括で暖房するわけではないため、個々の部屋や配管部分ごとに凍結防止対策を施す必要があります。

電気代に関しては、使用する凍結防止帯の種類にもよります。たとえば、温度感知式の自動オン・オフ機能付きヒーターであれば、必要な時にだけ電力を使うため、無駄な電力消費を抑えることが可能です。逆に、常時通電してしまう旧式のモデルであれば、電気代が高くなる傾向にあります。

また、アパートでは管理会社や大家によって凍結防止帯の設置状況や管理方針が異なるため、入居前に確認しておくことも大切です。もし自己負担で電気代が発生する場合には、効率的なヒーターや節電機能付きの製品を選ぶことで、無駄な出費を抑えることができます。

このように考えると、アパートの凍結防止帯にかかる電気代は決して高額ではないものの、使用状況によってはランニングコストの差が生じるため、設備の選定と運用方法が重要になります。

凍結防止ヒーター サーモスタットの役割

凍結防止ヒーターにおけるサーモスタットの役割は、温度を自動的に監視・制御することにあります。具体的には、外気温や配管周囲の温度が一定の基準を下回った際に通電を開始し、温度が安全圏まで上昇すると自動的に電源を切るという動作を繰り返します。

これにより、ヒーターの無駄な連続稼働を防ぎ、電気代の節約につながります。仮にサーモスタットが無い場合、ヒーターは常時通電状態になり、たとえ気温が高い日でも電力を消費し続けることになります。その結果、ヒーターの寿命を縮めたり、無駄なコストがかかってしまうリスクが高まります。

サーモスタットの温度設定は製品によって異なりますが、多くの場合、外気温が3℃〜5℃を下回ると作動するよう設計されています。これにより、凍結のリスクがある温度帯だけでヒーターが稼働し、効率的なエネルギー管理が可能になります。

例えば、エコキュートや給湯器用の凍結防止ヒーターでは、このサーモスタットの精度と耐久性が安全稼働のカギを握っています。過酷な気象条件下でも適切に反応できるサーモスタットであれば、機器全体の信頼性を高めることができます。

このような理由から、凍結防止ヒーターを選ぶ際には、ヒーター本体だけでなくサーモスタットの機能性や耐久性にも注目することが大切です。安全性と経済性の両立を実現するために、非常に重要な部品といえるでしょう。

凍結防止ヒーター 節電の工夫

凍結防止ヒーターは冬場に欠かせない設備ですが、使い方によっては電気代がかさむ原因にもなります。こうしたヒーターを上手に使いながら、無駄な電力消費を抑えるための工夫を取り入れることで、節電と快適さを両立させることが可能です。

第一に考えたいのは「必要なときだけ作動する」状態をつくることです。そのためには、温度感知式のサーモスタット付きヒーターを選ぶと効果的です。こうしたタイプであれば、外気温が一定の温度を下回った時にのみ作動し、暖かい日中などには自動で停止します。

次に有効なのが「断熱材の活用」です。ヒーターだけで配管を温めるのではなく、発熱した熱を外に逃がさないようにすることが重要です。たとえば、発泡スチロール製のパイプカバーや保温テープを併用することで、加熱効率が上がり、ヒーターが稼働する時間も短くなります。

さらに、就寝前や外出前にヒーターのスイッチやタイマーをチェックする習慣も節電に効果的です。最近の機種には、日中はオフにし夜間だけ作動するタイマー機能が備わっているものもあるため、使用環境に応じて賢く設定しておきたいところです。

また、複数のヒーターを設置している場合には「一括で制御できるスイッチ」や「省エネタップ」の活用もおすすめです。不要な部分だけを手動でオフにすることができるため、細かな調整が可能になります。

このように、凍結防止ヒーターの節電には、単に製品を選ぶだけでなく、日々の使い方や補助的な設備との組み合わせが大きく影響します。家庭や建物の状況に合わせて最適な運用を考えることが、無理なく節電効果を得るポイントです。

水道管 凍結防止 ヒーター 何度で作動?

水道管に取り付けられた凍結防止ヒーターは、外気温が一定の気温以下になると自動で作動するよう設計されています。一般的には、外気温がおよそ3℃から5℃を下回ると通電が開始され、配管の凍結を未然に防ぐ仕組みになっています。

これは、水の凍結温度が0℃であることを基準としつつも、配管内部の水が冷えきる前に加温を開始するための「余裕」を持った温度設定です。特に金属製の配管は冷気を伝えやすいため、周囲の空気温度が少し下がっただけでも内部の水が急速に冷えることがあります。これを防ぐため、ヒーターは少し早めの温度で動作を始めるようになっています。

ただし、設定温度は製品やメーカーによって若干異なる場合があります。一部の高性能モデルでは、気温だけでなく配管表面温度も感知し、より正確なタイミングで作動するタイプも存在します。こうしたモデルでは、無駄な通電を抑えながらも確実に凍結を防ぐことができるという利点があります。

また、ヒーターの作動温度は変更可能なものもありますが、必要以上に高い温度で設定すると電気代が無駄に増えるリスクがあります。逆に設定温度が低すぎると、凍結してから作動してしまう恐れもあるため注意が必要です。

このように、凍結防止ヒーターはおおむね3℃前後で作動することが多いものの、設置環境や製品の種類によって差があります。購入や使用の際は、必ず仕様書を確認し、自宅の環境に合った設定で運用することが大切です。

給湯器凍結防止ヒーターの電気代と節電

-

凍結防止帯 節電効果を高める方法

-

トイレの凍結防止ヒーターの電気代はいくらですか?

-

エコキュートの凍結防止帯の消費電力は?

-

給湯器の消費電力はWでいくつですか?

凍結防止帯 節電効果を高める方法

凍結防止帯の使用による電気代の増加を抑えるためには、いかに効率よく熱を保持し、無駄な通電を防ぐかが重要なポイントとなります。節電効果を高めるための方法は複数ありますが、それぞれの工夫を組み合わせることで、実際の効果を大きく伸ばすことが可能です。

まず、最も基本的で効果的な方法は「断熱対策の徹底」です。凍結防止帯だけでは放熱を防ぐことができないため、パイプ全体を保温材や断熱チューブで覆うことで、発熱した熱を効率的に閉じ込められます。こうすることで、凍結防止帯が必要以上に長く作動するのを防ぎ、通電時間を短縮できます。

次に、「温度センサー付きモデルの導入」も有効です。凍結の恐れがある温度帯に達した時のみ作動するセンサー機能付きの凍結防止帯を使用することで、無駄な電力消費を大きく減らせます。特に外気温が日中と夜間で大きく変動する地域では、この機能が効果的に働きます。

さらに、設置箇所の見直しも節電に繋がります。例えば、常に日陰になる場所や風の当たる場所など、凍結のリスクが高い部分のみに限定して設置するようにすれば、必要以上に長い凍結防止帯を使う必要がなくなり、消費電力を抑えることができます。

もうひとつ見逃せないのが、定期的なメンテナンスです。断線や接触不良が起きていると、ヒーターが過剰に作動したり、意図しない部分が暖められるなどのロスが発生する可能性があります。冬が始まる前には必ず動作確認を行い、問題があれば早めに対応しておきましょう。

このような方法を取り入れることで、凍結防止帯の節電効果をより高めることができます。設備に頼るだけでなく、使い方や環境への配慮も重要な視点となります。

トイレの凍結防止ヒーターの電気代はいくらですか?

トイレの凍結防止ヒーターにかかる電気代は、使用するヒーターの種類や設置環境、使用時間などによって大きく異なります。ただし一般的な目安として、1日あたり数円から数十円程度とされています。月額に換算すると、おおよそ200円〜1,000円の範囲に収まることが多いです。

よく使われている凍結防止ヒーターの消費電力は、10W〜40W程度です。これが1日中稼働した場合、仮に30Wのヒーターを24時間稼働させたとすると、1日の消費電力量は0.72kWh(30W × 24時間)になります。電力単価を27円/kWhとした場合、1日あたり約19.4円、1か月で約580円となります。

ただし、実際にはこのように常に稼働し続けているわけではありません。多くの凍結防止ヒーターには温度センサーやサーモスタットが搭載されており、外気温が一定以下になったときのみ自動で通電します。つまり、気温が高い日中や寒さが緩んだ日にはヒーターは停止しているため、実際の電気代はもっと安く抑えられるケースがほとんどです。

また、トイレは比較的屋内に近い環境にあり、外気に直接触れる水道管よりも冷えにくい傾向があります。そのため、寒冷地でない限り、ヒーターがフル稼働する機会は限定的です。

節電のためには、配管への保温材の追加や、夜間だけスイッチをオンにするタイマーの活用なども有効です。このように考えると、トイレの凍結防止ヒーターは、適切な運用を心がければそれほど高額な電気代にはなりません。

エコキュートの凍結防止帯の消費電力は?

エコキュートに取り付けられている凍結防止帯の消費電力は、1本あたり10W〜30W程度が一般的です。ただし、設置される本数や運転時間によって、最終的な消費電力量は大きく変わってきます。

エコキュートは屋外に設置されることが多いため、配管が外気の影響を受けやすく、凍結対策として複数のヒーターが配管全体に巻き付けられています。仮に30Wの凍結防止帯が3本使用されていた場合、全体で90Wとなり、これが一晩(8時間)稼働すると0.72kWhの電力を消費します。電力単価が27円/kWhとすると、1日あたり約19.4円、1か月で約580円という計算です。

ただし、エコキュートに搭載されている凍結防止機能には、温度センサーが組み込まれていることが多く、外気温が一定以下(おおむね3℃〜5℃)になったときにのみ作動する仕組みです。日中は停止し、夜間のみ断続的に通電されるため、実際の電力消費はさらに低くなります。

また、地域の気候や設置環境によっても消費電力には差が出ます。寒冷地では稼働時間が長くなりやすく、電力使用量もやや多めになる傾向があります。一方、比較的温暖な地域では冬場でも稼働時間は限定的です。

このように、エコキュートの凍結防止帯は必ずしも電力を大量に消費する設備ではありません。とはいえ、省エネ対策として保温材を追加する、タイマー機能を活用するなどの工夫を取り入れることで、さらなる節電も可能になります。

給湯器の消費電力はWでいくつですか?

給湯器の消費電力は、機種の種類や機能、使用状況によって異なりますが、一般的な家庭用ガス給湯器の場合、運転時の消費電力はおおよそ20W〜150W程度とされています。特に、凍結防止機能が作動している場合や、給湯器内部の循環ポンプが動いているときには、一時的にこれ以上の電力を消費することもあります。

なお、給湯器には待機時と運転時で異なる電力消費があり、待機時には常に通電しているものの、その消費量は数W程度にとどまります。しかし、実際にお湯を出すときや凍結防止機能が作動する場合には、より多くの電力を使用します。

例えば、24号のフルオートタイプの給湯器では、最大で120W程度の電力が使用されることがあります。一方、シンプルな給湯専用機であれば、50W前後で運転するものも多く、製品の機能に応じて電力消費に差があることがわかります。

また、近年では省エネ性能が高い給湯器が増えており、必要最小限の電力で効率よくお湯を供給できるよう設計されています。エコジョーズなどの高効率給湯器では、燃焼効率を高めると同時に、電力消費も抑える工夫が施されています。

こうした違いから、給湯器の電力消費は一概に「何W」と断言するのは難しい面もあります。購入時には、各製品の仕様書やメーカー公式サイトで「定格消費電力」を確認し、家庭の使用スタイルに合った機種を選ぶことが重要です。

給湯 器 凍結 防止 ヒーター 消費 電力に関する総まとめ

-

凍結防止ヒーターは配管を加熱し凍結を防ぐ装置

-

主に自己温度制御型ヒーターが採用されている

-

気温が下がると自動で発熱しエネルギー効率が高い

-

配管や本体の凍結を防ぐことで給湯器の破損を防止

-

凍結防止帯の月額電気代はアパートで300円〜800円が目安

-

ヒーターにはサーモスタットが内蔵され温度を自動制御

-

無駄な通電を避けることで節電効果が期待できる

-

水道管用ヒーターは3℃〜5℃程度で作動開始する設計が多い

-

断熱材の活用が通電時間短縮と節電に直結する

-

タイマー機能やセンサー付きモデルの導入が効果的

-

トイレ用ヒーターの月間電気代は200円〜1,000円程度

-

エコキュートの凍結防止帯は1本10W〜30Wの消費電力が一般的

-

給湯器の運転時消費電力は20W〜150W程度

-

待機時の消費電力は数Wと小さいが通電時間で差が出る

-

メンテナンス不足は凍結リスクや電力ロスの原因となる