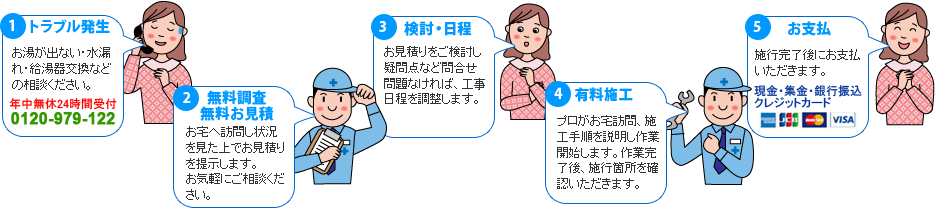

灯油タンクと給湯器の適切な距離とは?設置基準と安全対策を完全解説

灯油式給湯器を設置する際に重要なのが「灯油タンクとの距離」です。距離が近すぎると火災リスクが増え、遠すぎても燃料供給に支障が出ることも。本記事では、安全基準や設置条件、実際の施工事例まで含めて詳しく解説していきます。

灯油給湯器と灯油タンクの関係とは?

灯油式給湯器を安全かつ効率的に運転するためには、灯油タンクとの関係性をしっかり理解しておく必要があります。灯油タンクは、その名の通り灯油を貯蔵するための設備で、そこから給湯器に燃料を供給する役割を担います。供給方式やタンクの設置場所によって、給湯器の稼働効率や安全性が大きく左右されるのです。

給湯器に灯油を送る仕組みには「圧送式」と「自然落下式」があります。圧送式はタンク内に設置された電動ポンプで灯油を強制的に送り出す方式で、距離や高低差があっても安定した供給が可能です。一方、自然落下式はタンクが給湯器より高い位置に設置されている場合に使われる方式で、重力を利用して灯油を落とし込むシンプルな構造です。

この2方式に共通するのが「距離と高低差の設計」が非常に重要であるという点です。距離が近すぎると高温部分との接近で火災リスクが高まり、遠すぎると供給不良や圧損による燃焼不良が起こる可能性があります。特に自然落下式では、距離と勾配の設定に細心の注意を払う必要があります。

また、屋外にタンクを設置する場合、外的要因(風雨や積雪)によるトラブルのリスクも考慮して、材質や設置場所を選定することが望まれます。灯油タンクと給湯器の正しい位置関係を保つことで、日常的な運転の安定性と安全性が確保されるのです。

距離に関する法的基準と安全ガイドライン

灯油タンクと給湯器の設置距離には、各種法令やガイドラインで定められた明確な基準が存在します。まず基本となるのは「消防法」や「建築基準法」で、可燃物同士の接近を防ぐための距離制限が設けられています。具体的には、火気を扱う設備(この場合は給湯器)と灯油タンクの間には、最低でも90cm以上の距離を空けることが一般的な推奨値とされています。

また、灯油タンクの設置に関しては、「危険物の規制に関する政令」や「屋外貯蔵タンク設置基準」などにより、容量や種類によって細かい設置要件が定められています。特にタンク容量が200Lを超える場合には、防火壁の設置や保護措置などが義務付けられることもあります。

さらに、地域によっては自治体独自の条例や細則が存在し、たとえば「積雪地域では高さや転倒防止措置が必要」といった規定が加えられることもあります。住宅密集地では近隣住民への配慮も求められるため、地元のガス事業者やリフォーム会社に確認を取ることが重要です。

メーカーの施工説明書や取扱説明書にも、安全確保のために明確な「推奨設置距離」が記載されています。これは燃焼時の熱や排気ガスによる影響、またメンテナンス性を考慮した数値で、最低でも90cm〜1m程度の距離が一般的です。

安全性と法的適合を両立させるには、これらすべての基準を包括的に考慮した設置計画が必要となります。

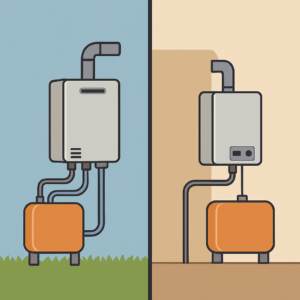

屋外設置・屋内設置で異なる距離要件

灯油給湯器と灯油タンクは、多くのケースで屋外に設置されますが、建物の構造や土地の事情によっては屋内にタンクを設置することもあります。このように設置環境が異なると、距離や安全対策の基準も大きく変わってきます。

まず屋外設置型の場合、給湯器とタンクの配置には比較的自由度がありますが、その分風雨や日照、積雪など自然条件の影響を受けやすくなります。そのため、タンクの材質や固定方法、架台の設置などが重要になります。距離については、消防法・メーカーガイドラインをもとに最低90cm以上空けるのが基本です。また、転倒防止や排水計画にも注意が必要です。

一方、屋内型の灯油タンク設置は非常に制限が多くなります。まず第一に、十分な換気が確保されていなければならず、給湯器の熱や排気によって灯油が引火するリスクを最小限にする工夫が求められます。さらに、屋内設置では距離だけでなく、壁面や天井など周囲とのクリアランスも厳しく管理されます。

屋外・屋内いずれの場合も、可燃物(木材、カーテン、可燃性ガス容器など)との間に十分な距離を取ることが前提です。特に排気口の近くには何も置かないというのは基本中の基本です。

こうした違いを理解した上で、設置条件に最適な配置を選ぶことが、灯油給湯器の安全な運用と長期的な安心につながります。

高さ・傾き・配管径も距離に影響する?

灯油タンクと給湯器の距離を考える際には、単に水平距離だけでなく「高さ」「傾き(勾配)」「配管の太さ(径)」といった要素も大きく関係してきます。これらの物理的条件が適切に設計されていない場合、燃料の供給不良やトラブルの原因となる可能性があります。

まず重要なのが、給油ホースや配管の勾配です。圧送式であっても、配管内に空気がたまりやすい形状や高低差があると、気泡による供給不良が起きることがあります。自然落下式では、一定の傾斜が確保されていないと灯油がスムーズに流れず、給湯器が動作しないケースも少なくありません。

次にポンプ式(圧送式)の場合は、タンクと給湯器との高低差がポンプの負荷に直結します。高さがありすぎると、ポンプの負担が大きくなり、モーターの劣化や供給力の低下につながります。設置説明書には通常「最大揚程」や「推奨設置高さ」が明記されているため、それに従う必要があります。

また、配管径(ホースやパイプの太さ)も灯油の流れやすさに影響します。細すぎると供給が安定せず、太すぎると燃料残りが発生しやすくなります。さらに、経年劣化したホースは硬化や亀裂により燃料漏れを引き起こすリスクがあるため、定期的な交換も考慮すべきです。

このように、距離だけではなく配管や設置の細部にまで注意を払うことで、灯油給湯器の安定稼働と安全性を確保することができます。

実際の施工例にみる失敗と成功のポイント

灯油給湯器とタンクの設置距離は、現場の状況により理想通りにいかないこともあります。ここでは、実際にあった施工事例から「失敗」と「成功」のケースを紹介し、今後の参考となるポイントを整理します。

【失敗事例】 ある戸建住宅では、灯油タンクを設置するスペースが限られていたため、給湯器のすぐ横(30cm程度)に設置。見た目は収まりが良かったものの、冬季に給湯器の排熱によってタンク表面が高温になり、プラスチック製のホースが劣化・硬化して燃料漏れを起こしました。また、メンテナンスの際に作業スペースが取れず、簡単な修理にも費用がかさむ結果となりました。

【成功事例】 一方、ある新築現場では、メーカーの設置説明書と消防法を参考に、給湯器から灯油タンクまで1.2mの距離を確保。さらに間にコンクリートブロックを用いた防火壁を設置し、排水勾配や配管の曲がりも最小限に抑えることで、非常に安定した稼働環境を実現しました。数年にわたってトラブルゼロで運用されており、管理会社からも高評価を得ています。

【柔軟な対応策】 設置環境に制約がある場合でも、配管の延長や折り返しルートの工夫、架台を使った高さ調整などで柔軟に対応することが可能です。最近では、耐候性や柔軟性に優れた灯油ホースも多く流通しており、選定の幅が広がっています。

このように、成功と失敗の事例を知ることで、自宅の設置条件に応じた最善策を導き出すことが可能です。

給湯器と灯油タンクの距離が近すぎる場合のリスク

灯油タンクと給湯器の距離が極端に近いと、さまざまなリスクが発生します。見た目や省スペースを優先して配置してしまった結果、安全性が損なわれるケースも少なくありません。

まず最大の懸念は火災・爆発の危険性です。給湯器は燃焼装置であり、運転中には高温の排気や火花が発生します。そのすぐ近くに灯油タンクがあると、万が一の燃料漏れが引火する可能性が高まります。とくにプラスチック製のホースや劣化した継手部分は高温に弱く、経年劣化による事故のリスクも伴います。

また、距離が近すぎるとメンテナンス時の作業スペースが確保できないという問題もあります。点検や修理が困難になることで、軽微なトラブルが放置され、結果として大きな故障や事故につながるリスクが高くなります。

さらに見落とされがちなのが、法的な罰則や保険の適用外になるリスクです。消防法やメーカーの設置基準を無視した配置を行うと、法令違反として是正命令を受けたり、火災保険の対象外となる場合があります。実際にトラブルが起きた際、違法設置が原因と判断されれば損害賠償責任が問われる可能性もあります。

このように、距離が近すぎることで生じるリスクは、金銭面・安全面・法的な観点すべてに及びます。設置場所に余裕がない場合でも、必ず専門業者と相談しながら、最低限の距離を確保することが重要です。

最適な設置環境をつくるためのチェックリスト

灯油給湯器と灯油タンクを安全かつ効率的に設置するためには、いくつかのポイントを事前にチェックしておくことが重要です。以下の項目をもとに、設置前の確認を行いましょう。

1. 設置スペースの物理的条件

- タンクと給湯器の間に90cm以上の距離が確保できるか

- 地面が水平またはしっかりとした基礎があるか

- 高さや勾配に問題はないか(自然落下式の場合)

2. 周囲の可燃物や障害物の有無

- 木材、雑草、紙類などの可燃物が近くにないか

- 排気口付近に障害物が設置されていないか

- 転倒や落下の危険がある物が周辺に存在しないか

3. メーカーおよび法令の基準確認

- 取扱説明書に記載された設置基準を満たしているか

- 消防法・自治体条例などの法的規定に適合しているか

- 配管の太さや材質が適正か

4. メンテナンススペースの確保

- 将来の点検や部品交換の際に、十分な作業スペースがあるか

- 検針・補充作業がしやすい位置か

5. 配管・接続部の安全性

- ホースや継手に劣化・亀裂がないか

- 断熱材や防護材が必要な箇所に施されているか

これらのチェックポイントを満たすことで、長期的に安全かつ快適な給湯環境を実現することができます。設置前には、必ずプロのアドバイスを受けるようにしましょう。

給湯器の交換時に距離を見直すべき理由

給湯器の交換は単なる機器の入れ替えにとどまらず、安全性や効率性の見直しを行う絶好のタイミングでもあります。特に「灯油タンクとの距離」については、古い基準のまま使い続けることのリスクが大きいため、見直しが強く推奨されます。

まず、古い設置基準のまま使い続ける危険性について。過去に設置された給湯器は、当時の基準では問題なかったとしても、現在の消防法や建築基準法に適合していないことがあります。特に、耐火性・距離・可燃物とのクリアランスといった面での見直しが必要です。仮に事故が発生した際、古い設置方法が原因と判断されれば保険が適用されないリスクもあります。

また、機器の大型化・多機能化も設置距離の見直しを求める要因です。最近の灯油給湯器はエコモードや高効率燃焼などの機能を搭載しており、本体サイズがやや大きくなっている場合があります。これに伴い、排熱量や排気の向きも変わってくるため、従来よりも広めのクリアランスが求められることもあります。

さらに、配管や設置スペースの再構築が必要な場合も多く見受けられます。古い配管は口径が合わなかったり、劣化が進んでいたりするため、新しい給湯器に合わせて配管ルートを見直す必要があります。その際に距離や配置を見直すことで、より安全かつメンテナンスしやすいレイアウトに改善できます。

このように、給湯器交換の際には、必ず灯油タンクとの距離や設置条件を再確認し、必要に応じて再設計を行うことが安全で快適な住環境を維持するための第一歩となります。

よくある質問Q&A|距離と設置に関する疑問を解消

灯油タンクと給湯器の設置に関して、読者からよく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。現場でよく聞かれる内容をまとめました。

Q1.「90cm未満でも設置できますか?」 A. 原則として、消防法や多くのメーカーが推奨する距離は90cm以上です。ただし、設置場所の制約がある場合には、防火壁の設置や排気方向の変更などを組み合わせることで例外的に許可されるケースもあります。ただし自己判断では危険なため、必ず専門業者と相談してください。

Q2.「配管が長くても問題ないの?」 A. 配管が長くなると圧損(圧力損失)が生じ、灯油の供給に影響を及ぼす可能性があります。特に自然落下式の場合は距離・傾斜ともにシビアです。圧送式であっても、ポンプの出力と揚程限界を考慮する必要があります。曲がりの少ない、太さの適切な配管を選びましょう。

Q3.「屋外タンクは風雨にさらされても大丈夫?」 A. 基本的には屋外設置用のタンクは防錆・耐候性を考慮して設計されていますが、長年にわたり風雨や直射日光にさらされると経年劣化は避けられません。設置場所を屋根付きの位置にしたり、カバーやシェルターを設置することで長寿命化が可能です。

これらの疑問を解消しておくことで、設置の際に安心して判断を下せるようになります。

まとめ|安全で快適な灯油給湯ライフのために

灯油給湯器とタンクの距離は、単なる「物理的なスペース」の問題ではなく、安全性・効率性・法令遵守のすべてに関わる重要な要素です。本記事では、その関係性から距離の基準、設置の工夫まで幅広く解説してきました。

まず、距離を正しく保つことで、火災や爆発といった重大事故のリスクを減らすことができます。適切な距離は、燃焼時の排熱や火花から灯油タンクを守る安全バッファでもあるのです。

また、法律(消防法・建築基準法)やメーカー推奨値を無視した設置は、事故時の法的責任や保険適用外といったトラブルを引き起こす可能性もあります。さらに、設置後のメンテナンス性も考慮すべきポイントです。

大切なのは、法令・ガイドライン・現場の実状という三つの視点をバランスよく取り入れること。そして、プロの業者と十分に相談しながら、安心・安全な設置計画を立てることが理想的です。

正しい知識と準備があれば、灯油給湯器との暮らしはとても快適なものになります。今回の記事を通じて、皆さまの安全で安心な住まいづくりに少しでも貢献できれば幸いです。

給湯器交換・修理・故障対応が9,000円~|給湯器修理センター