給湯器 場所 移動の費用と進め方を失敗事例から学ぶ

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器 場所 移動は、騒音や動線、点検性の改善などを目的に検討されます。ただし設置基準や配管・排気の条件を外すと、安全性や使い勝手が損なわれる可能性があります。ここでは可否の考え方、費用の内訳、進め方と注意点を整理し、ありがちな失敗例を踏まえて対策をまとめます。

- 給湯器 場所 移動の可否を左右する条件が分かる

- 配管・電源・排気・ドレンの技術的な要点を把握できる

- 費用の内訳と相場感を具体例と表で確認できる

- 見積もり・日程・工事当日の進め方と注意点を理解できる

給湯器 場所 移動の可否と条件

より詳しい情報については、給湯器 壁掛け 下地の失敗回避と設置距離の実践をご覧ください。

移設と交換の違い

「交換」は既存と同等の位置・方式で機器を取り替える作業を指すのに対し、「移設(場所移動)」は機器の設置位置そのものを変更する点に本質的な違いがあります。移設では、新たな壁・床の貫通、給水・給湯・追い焚き・ガス・電源・排気・ドレンといった複数系統の延長・転用・新設が同時に発生しやすく、結果として工程・材料・養生・試験の範囲が広がります。さらに、設置環境の変化に伴い、メーカーの設置基準(離隔・換気・排気方向・固定方法など)や建築・消防関連の要求(防火区画の保持、避難経路の確保、雨仕舞い)を一から満たす必要があります。集合住宅ではPS(パイプスペース)や共用部の扱い、管理規約・使用細則の解釈により、位置変更自体が不可、あるいは理事会承認・管理組合への申請と図面提出が前提となる場合が少なくありません。戸建てでも、外壁種別や下地強度、近隣境界・窓・給気口との距離、落雪・強風・塩害など地域特性を改めて検討します。費用面でも「本体+標準交換工事」に対し、移設は配管延長、開口工事、架台や補強金物、外装補修、ドレン処理、高所・安全対策といった追加項目が積み上がりやすいのが一般的です。工程管理の観点では、交換が半日〜1日で完了しやすいのに比べ、移設は事前の現地調査・申請・資材手配・下見が重要度を増します。総じて、移設は「建築・設備・法規・近隣配慮」を横断的に再設計する作業であり、交換より要件確認と合意形成に時間を割くほど、工事当日のリスク(やり直し、追加費、騒音・粉じん、仕上がり差異)を抑制しやすくなります。

用語メモ:PS(パイプスペース)=共用配管を収める縦シャフト。機器の交換は可でも位置変更は不可という運用が見られます。

移動で得られる効果

場所移動の狙いは、(1)生活快適性の向上、(2)保守性・安全性の改善、(3)景観や家事動線の最適化に大別できます。例えば、寝室や居室の近くから離すことで燃焼音・送風音・点火音の体感を下げたり、浴室・キッチンへの距離を最適化して立ち上がり時間を短縮し、結果的に水・ガスのロスを抑える効果が期待できます。また、脚立が不要な位置に移す、点検スペースを規定以上に確保する、直射日光や落雪・強風の直撃を避けるといった配置は、トラブル時のアクセス性や機器寿命に寄与します。意匠面では、道路・隣家からの視認が少ない位置へ寄せる、ホース類を短く整理し露出を最小化する、化粧カバーや据置台で統一感を出すなどにより、外観の印象を損ねにくくなります。ただし、効果は「配管経路・距離・保温・勾配・口径」といった物理条件に強く依存します。給湯器から給湯点までの実効配管長が伸びれば、流入までのタイムラグや熱損失が増え、湯張り・追い焚きの応答が鈍ることもあります。逆に、動線と系統を整理して無駄な折返し・立上がり・露出長を減らせれば、昇温のムダが減少し、点検時の見通しも良くなります。移設の意義を最大化するには、図面(平・立・配管)と現地の高低差、曲がり角、日射・風向、排水経路、近隣境界や窓位置を重ね合わせ、メリットと副作用(湯待ち増、騒音の移動、排気熱の反射)を数値と位置関係で見える化しておくことが肝要です。

「湯が出るまで遠くなる」か「近くなる」かは、実測配管長と保温状態で変わります。図面と現地での長さ・勾配確認が重要です。

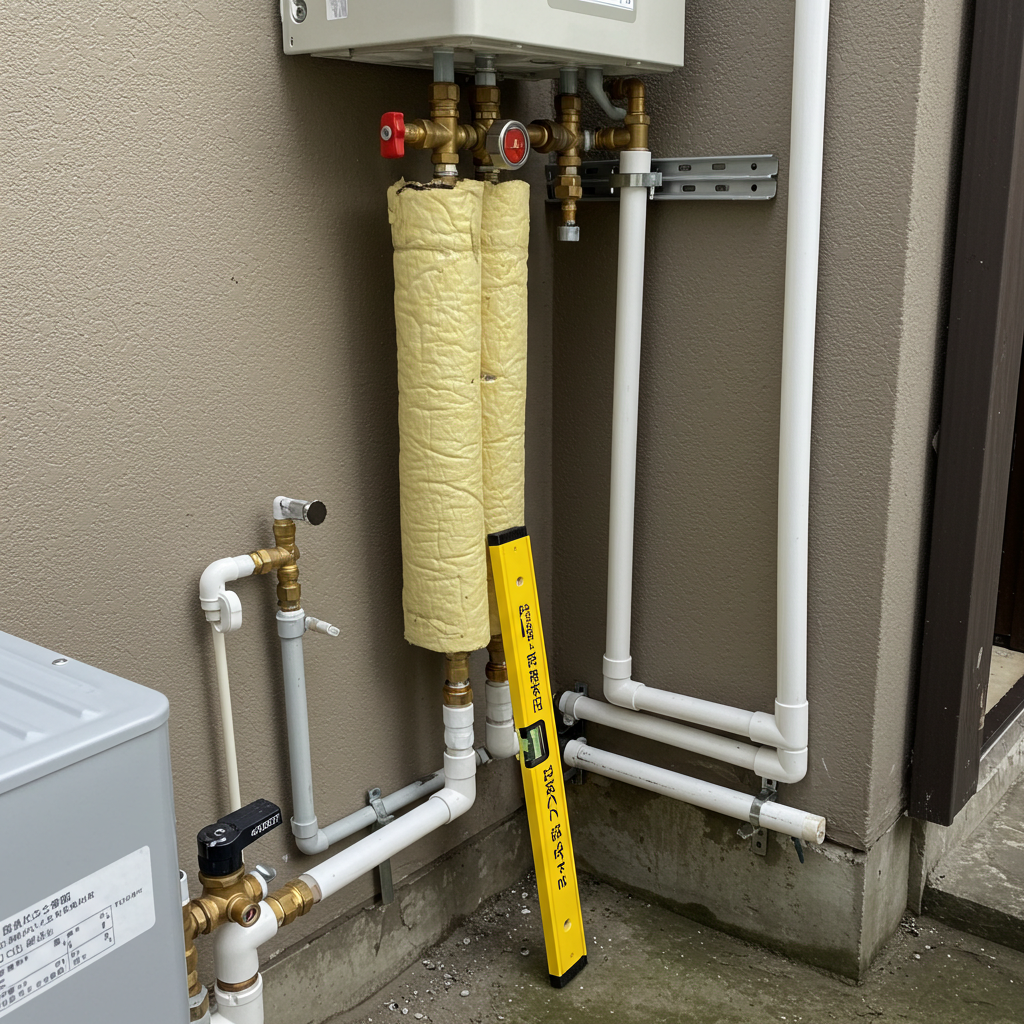

配管延長の可否と注意

配管延長では、給水・給湯・追い焚き・ガス・ドレンそれぞれに固有の条件があります。給水・給湯は材質(銅管、架橋ポリエチレン、ポリブテン等)、口径、継手方式に応じて圧力損失と耐熱・耐候性を評価し、露出部は保温厚と被覆テープの耐候グレードを選定します。支持金物の間隔や曲げ半径を守らないと振動・応力集中で漏れを誘発しやすく、長距離の露出配管は凍結や紫外線劣化の管理が必須です。追い焚き配管は往復2本で循環抵抗が倍加するため、曲げの回数・半径・高低差を抑え、循環ポンプ性能と整合させます。ガス管は許容長・接続方式・防錆・気密試験の順守が前提で、可とう管の安易な延長や鋭角曲げは避けるのが一般的です。ドレン(高効率機)は最小勾配の確保、防臭器具や中和器の有無、凍結対策、排水桝や雨樋への接続位置を検討し、隣地への流出や滞留を避けます。経路選定では、既存の配管ルートをトレースするだけでなく、床下・天井内・外壁面・PS内のうち「熱損失と保守性のバランス」が最良となるルートを比較検討します。見た目の短絡化のみを狙って勾配や曲げが不足すると、配管内にエア溜まり・スケール堆積・逆勾配由来の水溜まりが生じ、湯量低下や異音の要因となり得ます。最終的には、配管長・曲がり回数・継手数・露出長・保温厚・貫通数を見積もりに明示し、試運転時に漏れ・流量・温度安定・循環性能を確認することで、延長に伴うリスクを管理します。

失敗例:見た目優先で長い露出配管にした結果、冬季の凍結・保温材劣化で漏水リスクが増大。屋外は耐候性被覆と支持間隔の確保が求められます。

配管経路を検討する際のチェック

- 既存配管の材質(銅・架橋ポリエチレン・ポリブテンなど)と継手方式

- 必要流量に対する口径と圧力損失の見積もり

- 露出部の保温厚み・防水テープの耐候性

- 追い焚き配管の最小曲率・循環ポンプの能力

ガス・電源の要件

場所移動では、ガス設備と電気設備の両方を「新しい位置で適合させる」ことが前提となります。ガス側は、機器のガス消費量(号数・種類)に対して配管口径と許容長さが足りているか、接続方式(ねじ込み・溶接・ロウ付け・可とう管接続など)が現場条件とメーカー基準に合致しているかを個別に確認します。特に延長時は、圧力損失が増えると最大負荷時の燃焼が不安定になりやすく、同時使用(給湯+暖房)を想定した計算・試験が重要とされます。また、屋外露出では腐食・電食・機械的損傷への保護(被覆・サポート間隔・離隔)を計画し、気密試験と漏えい点検を確実に実施します。ガス種(都市ガス/LPガス)の取り違え防止、減圧器やメーター位置の変更可否、地震時の遮断器作動条件の確認も合わせて行います。電気側は、給湯器本体の定格(多くは100V)と、ヒートポンプや電気式機器の200V専用回路の要否を切り分け、分電盤からのルート・ブレーカ容量・漏電遮断器・アース工事の有無を点検します。屋外コンセントの流用は容量や接地の点で不適合となる例があり、露出配線の場合は紫外線・雨水侵入・結露への対策(防雨ボックス、結線部の自己融着処理、支持間隔の順守)が求められます。さらに、止むを得ず延長コード的な可撓接続を想起しがちですが、定格・環境性能を満たさない仮設的配線は安全上推奨されません。仕上げとしては、配線・配管の交差部にクリアランスを取り、熱源や排気に近接させない配慮、点検時にトレースしやすい系統表示(タグ・色分け・図示)を施すことで、運用中の保全性を高められます。移設後は、着火・燃焼・温度安定・エラー履歴の確認のほか、停電復帰やブレーカ動作時の再立ち上げ手順も動作確認しておくと安心です。

失敗例:既存屋外コンセントを流用した結果、容量不足やアース未接続で誤作動。分電盤からの専用回路化が提案されることがあります。

排気方向と離隔基準

ガス給湯器の場所移動では、排気(燃焼排ガス)の向きと距離が可否判断の要所になります。屋外壁掛け型の多くは機器前方または上方に排気が流れるため、窓・給気口・人の滞在域・隣地境界・通路・バルコニー手すり・軒裏といった要素から一定の離隔を確保する設置基準が示されます。離隔は機種・排気方式(自然排気、強制給排気、屋内端末の有無)によって異なるため、単純な「以前の寸法の横流用」は避け、対象機種の寸法図と設置基準で位置を再計算します。とくにバルコニー内は、コーナーや手すりで排気の滞留・反射が起こりやすく、洗濯物や人の動線、上下階の開口部との関係まで考慮が必要です。集合住宅の共用廊下では、避難経路や共用部の安全性・防災上の要件に適合させることが前提で、視界や通行幅、手すり・扉の作動、消火設備との干渉もチェックします。戸建てでも、隣地境界や歩道側への熱風・音の放出を避け、風の卓越方向や建物の凹凸による巻き込み・吹き戻しを考えた向きを選定します。なお、排気に関わる失敗事例としては、(1)開口部至近で換気扇が排気を吸い込み室内に臭気が入る、(2)上下階の窓に熱風が当たりクレームとなる、(3)強風で消炎・異常停止が発生する、などが挙げられます。対策としては、排気方向の変更、延長端末・偏向フードの採用、機器位置の再検討、風当たりの強い面からの移設、他方式(FFなど)への変更検討が有効です。最終的には、図面上の寸法だけでなく、現地の風環境・周辺開口・人の滞在状況を踏まえて実地で目視・採寸し、試運転時に排気流の拡散や音の伝わり方を確認しておくと、入居後のトラブルを抑えられます。

離隔配慮の具体例

- 排気が人の滞在域や窓に直接当たらない向きと距離

- コーナー部・手すり内での滞留を避ける配置

- 近隣境界線側へ向けない、反射熱の少ない位置

ドレン排水の取り方

高効率タイプ(いわゆるエコジョーズなど)では、凝縮水(ドレン)の処理が必須です。ドレンは弱酸性を示すため、機器や地域の基準に応じて中和器の設置や適切な排水系への接続が推奨されます。取り回しでは、最小勾配の連続確保、サイホンや逆勾配の回避、長い水平区間のたまり水防止、外部露出区間の凍結・紫外線対策が要点です。接続先としては、雨樋、宅内の汚水・雑排水系、屋外の排水桝などが検討候補ですが、いずれも越流や臭気逆流を起こさない接続方式と点検可能な経路が望まれます。排水音や滴下が隣戸・隣地に伝わる配置は避け、跳ね返り汚れや凍結時の氷柱形成にも配慮します。室内・バルコニーでの処理では、床仕上げや防水層を傷めないルート選定、ドレン経路が避難経路や歩行ラインを横切らない工夫、清掃口の確保が重要です。よくある不具合は、(1)勾配不足や屈曲過多による排水停滞、(2)防臭対策不足による臭気、(3)屋外露出での凍結・亀裂、(4)排水先の誤選定による隣地への流出です。これらは、系統図に勾配・支持間隔・継手数・材質・断熱厚を明記し、完工時に通水試験・漏れ点検・清掃性の確認を行うことで低減できます。加えて、ドレン経路は将来の機種更新時にも再利用しやすいレイアウト(過度な埋設・壁内隠蔽を避け、要所に点検口を設ける)にしておくと、次回交換の工期短縮と費用抑制に寄与します。寒冷地や北面・日陰では、ヒーター併用や断熱厚の強化、滴下位置に受け皿や排水トラフを設けるなど、局所条件に応じた凍結対策を加えると安心です。

屋外でのドレン配管は最小勾配の確保と凍結対策が重要。寒冷地ではヒーターや断熱厚の追加が検討されます。

給湯器 場所 移動の費用と進め方

現地調査で見るポイント

場所移動の可否と費用は、事前の現地調査の精度で大きく変わります。まず建物条件の把握として、構造(木造・RC・S)、外壁材(サイディング・モルタル・ALC 等)、下地の有無と厚み、躯体貫通の可否を確認します。次に設備側では、既存の給水・給湯・追い焚き・ガス・電源・排気・ドレンの各系統の「材質・口径・経路・露出長・勾配・継手数」を採寸し、移動候補位置までの最短/最適ルートを複数案比較します。とくに配管は、距離を短くできても勾配や曲がりが増えると性能が低下し得るため、直線距離ではなく実効抵抗で評価するのが実務的です。外構条件としては、近隣境界・開口部・給気口・歩行導線・避難経路との離隔、風の卓越方向、落雪・日射・塩害・積雪など地域要因を観察します。集合住宅は管理規約・細則・騒音基準・外観規制の確認が必須で、PS(パイプスペース)や共用部の扱い、申請・承認フロー、工事可能時間帯・養生範囲・エレベーター使用可否など施工条件を事前合意します。電気は分電盤の空き回路・ブレーカ容量・接地極の有無、屋外コンセントの防雨等級を確認し、必要に応じ専用回路化を設計します。ガスはメーター位置、減圧器、接続方式、漏えい検査手順を整理します。最後に、撤去穴の補修方法(下地補修・仕上げ・塗装範囲)と廃材処分、足場やロープ高所作業の要否、悪天候・強風時の代替日程まで盛り込んだ工程計画を作成します。写真・寸法・図面・材料仕様を見積に反映し、材料長や継手個数を明示して、後日の増減精算が発生しにくい「透明性の高い見積書」に仕上げることが、トラブル予防に直結します。

チェックリスト:図面(平面・立面・配管図)、分電盤写真、設置候補位置の広角写真、管理規約(集合住宅)を準備すると確認がスムーズです。

マンションPSの制約

集合住宅の場所移動は、PS(パイプスペース)や共用部の扱いが最大のハードルになります。多くの管理規約では、PS内は共用部扱いで、機器の型式・寸法・排気方式が指定され、原則「同位置での更新」を前提とする運用が見られます。PS外(バルコニー側や外壁側)への移設は、排気・騒音・景観・避難性・防火貫通の観点から制限が強く、理事会や管理会社の承認、施工図・納まり図・仕様書の提出が求められることがあります。排気は共用廊下やバルコニー内での滞留・反射が問題化しやすく、上下階の開口部との位置関係、避難経路幅・避難器具の作動、洗濯物や家具との干渉など、生活実態も考慮が必要です。PS扉の開閉・点検スペースの確保、消火設備・ガス遮断装置・検針動線との関係もチェックします。工事運用面では、共用部の養生計画、搬入経路・エレベーター養生、作業音や粉じん管理、作業時間帯の遵守、火気使用の可否、近隣告知の範囲などが承認条件となることがあります。配管・配線の区分所有と共用の境界、将来の原状回復義務、雨仕舞い・気密・耐火区画の性能維持を証明できる認定部材の採用も重要です。失敗事例では、申請不足のままバルコリーへ移設して是正命令・原状回復費用が発生、PS内の点検スペース不足で検針・保守に支障、排気が上階窓へ当たりクレームに発展、などが代表例です。事前に規約と管理会社窓口で可否条件を具体化し、図面と写真で合意形成した上で見積・日程に落とし込むことが、安全かつ円滑な移設の近道です。

ベランダ設置の注意

ベランダ(バルコニー)への移設は、施工性と保守性の観点でメリットがある一方、排気の滞留・反射や避難性の観点で難易度が上がります。まず排気は、手すり・コーナー・庇・袖壁で旋回・反射し、人の滞在域や洗濯物、上下階の窓・給気口へ到達しやすくなります。機器前方の滞在を想定し、離隔・方向・端末形状(偏向フード等)を調整します。避難性では、避難ハッチ、避難はしご、隣戸隔て板の破壊経路、通行幅の確保を最優先し、前面・側方・上面の点検スペースも規定値以上を確保します。防火・防水の観点では、スラブ貫通や外壁貫通に認定材を使用し、躯体へのアンカー・架台固定は防錆・止水・気密を両立する納まりとします。振動・騒音対策としては、防振ゴムや架台のレベル出し、共鳴しやすい床材・手すり・物干し金物との共振回避に留意します。配管・配線は転倒・引っ掛けを避けるレイアウトとし、歩行ラインや清掃動線、物干しの操作に干渉しないよう、立上げ位置・支持間隔・保護カバーを計画します。ドレンは受け皿・トラフ・既存排水口への接続で滴下音や氷結を抑え、臭気逆流を防ぐ簡易トラップや中和器を状況に応じて採用します。美観面では、化粧カバー・配管ダクトで露出を整理し、将来交換時に再利用しやすい直線的な系統配置を心がけると保守性が高まります。管理規約で「ベランダは避難経路で可燃物設置制限あり」とされるケースも多く、機器寸法・重量・耐風・転倒防止・落下防止の仕様を明示し、理事会承認を取得してから着工するのが安全です。小さな見落としがクレームに直結しやすい場所ゆえ、採寸・動線シミュレーションと試運転時の排気挙動チェックまでをワンセットで計画しましょう。

防火区画の貫通処理

場所移動で新たに壁・床・界壁を貫通する場合、最優先事項は防火性能の維持です。とくにマンションや準耐火仕様の戸建てでは、区画貫通部に告示適合または認定を受けた貫通部材(防火スリーブ、モルタル充てん+耐火被覆、発泡膨張材一体品など)を採用し、仕様書に沿って施工することが前提になります。単なるウレタンや汎用シーリングのみで塞いだ例では、火災時に早期に軟化・開口して耐火区画が破綻し、延焼や有毒ガスの拡散リスクが高まります。さらに、外壁側は雨仕舞い・気密・断熱の観点も同時に満たす必要があり、貫通孔の傾斜(外傾き)、水返し処理、透湿防水シートの復旧、外装仕上げの割付を意識した納まりとします。ALCやRC壁ではコア抜き径の選定、鉄筋探査、アンカーの種別・埋込長、縁端距離の確保が品質を左右し、木造では構造用合板や間柱の欠損を避けて補強下地を設けるのが基本です。貫通本数が多いほど熱橋・結露の起点にもなりやすいため、系統を束ねて貫通数を最小化し、断熱材の連続性を復旧することが重要です。室内側は内装仕上げとの取り合いに見切り材や化粧プレートを用い、点検性と美観を両立させます。施工管理上は、「図面での位置・径・本数」「使用部材の型式・ロット」「施工写真(穴あけ前→貫通→防火処理→仕上げ)」の記録を残し、将来の機器更新や保険対応時に証跡として提示できるようにしておくと安心です。最後に、排気・給気やドレンの貫通は、耐火に加えて耐熱・耐湿の要求も跨ぐため、部材の適合温度・耐候性・可とう性を確認し、熱膨張や振動で破断しない余長・支持を付与しておくと長期安定性が高まります。

追加費用の内訳と相場

給湯器の場所移動における費用は、「本体価格+標準交換工事」に対して、位置変更に伴う追加項目が積み上がる構造です。代表的には、給水・給湯・追い焚きの配管延長(配管材、継手、保温、被覆テープ、支持金物)、ガス管の延長・転換(可とう管/金属管、被覆、防錆、気密試験)、電源の新設・専用回路化(分電盤増設、配線、コンセント・ボックス、接地工事)、開口・貫通(コア抜き、スリーブ、防火・止水処理、外装補修)、架台・金具(据置台、壁面補強金物、アンカー、防振材)、ドレン処理(中和器、配管、トラップ、排水桝接続)、高所・危険作業(足場、ロープ、養生)、廃材処分・旧位置補修(穴埋め、シーリング、塗装)などが挙がります。相場感は地域と現場難易度で幅が出ますが、配管延長は一本あたり数千円〜数万円、ガス管延長は数万円〜、電源新設は1〜5万円、貫通は1〜3万円/箇所、架台・金具は1〜4万円、ドレン処理は5千円〜2万円、高所対応は数万円規模、といったレンジが目安です。見積ではこれらを「材料・型式・数量・長さ・単価・施工手間」に分解して提示してもらい、距離や貫通数の前提条件(図面・採寸値)を明文化すると比較が容易になります。追加費用トラブルの典型は、(1)旧位置の外装補修が別料金で計上、(2)曲がり増や勾配確保のための追加材料、(3)管理規約対応の書類作成費や共用部養生費、(4)強風・雨天順延に伴う再訪費用、などです。これらは、現地調査時に「撤去範囲と補修仕様」「配管・配線の概算メーター」「貫通の位置・本数」「申請・立会いの必要性」「天候リスクの取り決め」を先に合意し、写真・図面付きで見積注記に落とし込むことで予防できます。なお、エコジョーズ等の高効率機ではドレン処理の有無が費用差の起点になりやすく、凍結地域ではヒーターや断熱厚追加もコスト要因となる点に注意しましょう。

| 項目 | 内容例 | 相場イメージ | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 配管延長 | 給水・給湯・追い焚きの増設 | 数千円〜数万円/配管 | 口径・保温・支持間隔で変動 |

| ガス管延長 | 金属管/可とう管の切替 | 数万円程度〜 | 許容長・曲げ半径に配慮 |

| 電源新設 | 専用回路・アース敷設 | 1〜5万円程度 | 分電盤増設や露出配線の可否 |

| 穴あけ・貫通 | 外壁・スラブなど | 1〜3万円/箇所 | 防火・雨仕舞い・美観 |

| 架台・金具 | 据置台・壁面補強金具 | 1〜4万円程度 | 耐風・耐震・防錆 |

| ドレン処理 | 中和器・配管・排水接続 | 5千円〜2万円程度 | 勾配・凍結・防臭 |

| 外装補修 | 旧位置の穴埋め・塗装 | 数千円〜数万円 | 仕上げ材の種類で差 |

| 高所・悪天対応 | 足場・ロープ作業等 | 数万円〜 | 安全対策と日程調整 |

概算より現地条件の影響が大きいため、写真・図面を添えた相見積もりで同条件比較を行うと差異の理由が把握しやすくなります。

業者選びと保証の確認

場所移動は、交換と比べて「設置基準・建築・電気・ガス・排水」を横断する総合施工であるため、業者の経験と体制が仕上がりと安全性を大きく左右します。選定時は、(1)メーカー設置基準・ガス事業者ルールへの精通、(2)コア抜きや防火区画処理を含む建築寄りの納まり経験、(3)電気工事士・ガス可とう管接続の資格・届出、(4)施工写真・実績の提示、(5)見積の内訳明細化(材料・長さ・個数・単価・工賃)、(6)工程計画と養生・安全計画、(7)近隣配慮(掲示・挨拶・作業時間帯)の運用可否、を確認します。保証は「機器保証(メーカー)」「工事保証(施工店)」「漏水・ガス漏れ・ドレン逆流・外装補修の不具合」の対象・期間・免責を切り分け、書面で明示してもらいます。特に移設では、隠蔽部の配管・貫通処理が長期不具合の温床になりやすいため、完工時の試験(耐圧・気密・通水)、作動確認(湯量・温度安定・追い焚き循環)、写真記録(貫通前後、断熱復旧、支持金物、ドレン勾配)を引き渡し資料として受領すると、万一の際の切り分けが容易です。失敗例としては、最安値重視で未経験の下請け体制に流し、旧位置補修や共用部養生が抜けて追加費用が発生、排気の離隔不足で是正工事、電源のアース未接続で誤作動、といった事案が見られます。面談時には、想定リスクと代替案(別ルート、別方式、機種変更)、天候順延時の取り決め、原状回復の定義、支払い条件(着手・中間・完了)、アフター対応の連絡系統まで確認し、書面化してから発注しましょう。相見積もりの際は、仕様統一(機種、配管ルート、貫通数、補修範囲、写真提出)を行い、単純な金額比較ではなく「同条件での総額」と「保証・記録の質」で評価するのが合理的です。

失敗例:最安見積を採用したところ、旧位置の穴補修が含まれておらず追費が発生。撤去・補修・廃材処分の有無を必ず確認します。

給湯器の場所移動まとめ

- 移設は新規配管と貫通が伴い交換より工程が増える

- 配管距離で湯待ち時間が変わり快適性に影響する

- 露出配管は保温と耐候被覆で凍結と劣化を抑える

- ガス管は許容長と曲げ半径に配慮し漏えいを避ける

- 電源は専用回路とアースを前提に容量を確認する

- 排気は窓や境界からの離隔と風の影響を考慮する

- 高効率機はドレンの勾配と中和器で処理を行う

- マンションはPSや共用部の規約と申請が必要

- ベランダでは避難性と滞留防止の配置を優先する

- 防火区画の貫通は認定材で耐火性と気密を確保

- 追加費は距離と開口難度と高所作業で変動する

- 撤去穴や外壁補修の有無を見積で明確にする

- 保証範囲と期間と対応条件を事前に確認する

- 写真と図面を用意し相見積で条件をそろえる

- 季節要因と天候を考慮し工期と安全性を確保する

FAQ(よくある質問)

- Q. 給湯器の場所移動だけを依頼できますか?

- A. 現場条件が満たせれば可能と案内されることがありますが、配管・排気・電源・防火の要件を同時に満たす必要があり、事前の現地調査が前提です。

- Q. 室内設置から屋外設置へ移動できますか?

- A. 機種や排気方式、建物の開口条件により可否が分かれます。屋外化に伴い電源・配管の露出保護やドレン処理が追加になる傾向があります。

- Q. マンションでPS(パイプスペース)からベランダへ移せますか?

- A. 多くの管理規約では制限が厳しく、理事会や管理会社の承認が必要な場合があります。申請前に図面・写真で可否条件を確認してください。

- Q. どれくらい移動させても大丈夫ですか?

- A. 物理的には配管・排気・電源が確保できる範囲で可能ですが、距離が伸びるほど圧力損失や湯待ち時間、施工費用が増えやすくなります。

- Q. 追い焚き配管が長くなると問題はありますか?

- A. 往復配管のため循環抵抗が増えやすく、曲がり・高低差が多いと循環不良や保温低下の要因になります。ルートと断熱を丁寧に設計します。

- Q. 排気が窓や隣家にかからない基準はありますか?

- A. メーカーの設置基準で離隔寸法が示されることが一般的です。機種ごとの基準値で再計算し、現地の風環境も合わせて判断します。

- Q. エコジョーズに変更して移動する場合、ドレンは必須ですか?

- A. はい、凝縮水の処理が前提です。中和器や適切な排水系への接続、凍結対策や防臭対策を現地条件に合わせて計画します。

- Q. 旧位置の穴は誰が直しますか?

- A. 工事範囲に含まれたり別途扱いになったりと見積条件で異なります。補修の方法・仕上げ・費用を事前に書面で明確化してください。

- Q. 電源は既存コンセントの流用で大丈夫ですか?

- A. 容量や接地条件で不適合となる例があります。専用回路・アース接続を含め、電気工事士による確認・施工が推奨されます。

- Q. 工事は何日かかりますか?

- A. 交換のみは半日〜1日が目安ですが、場所移動は開口・配管・補修の規模により1日以上となる場合があります。天候・高所作業の影響も受けます。

- Q. 工事当日にお風呂は使えますか?

- A. 当日中に試運転まで完了すれば使えるケースもありますが、作業時間や検査結果次第で翌日以降になる可能性があります。

- Q. 相見積もりの比較ポイントは?

- A. ルート図と距離・貫通数・材料仕様(配管口径・断熱厚)・旧位置補修・写真記録・工事保証の有無をそろえ、同条件で総額比較します。

- Q. 冬の凍結が心配です。対策はありますか?

- A. 露出配管の断熱厚増し、耐候被覆、凍結防止ヒーター、ドレン勾配の確保などを組み合わせます。北面・日陰は特に配慮が必要です。

- Q. ガス会社への連絡は必要ですか?

- A. 地域や契約により手続きが異なります。ガス事業者の立会い・検査が必要となる場合があるため、見積段階で窓口を確認しましょう。

- 移動したい理由(騒音・見た目・点検性など)を書き出したか

- 移動したい位置のおおよその候補を家族で共有しているか

- マンションの管理規約や使用細則を一度目を通したか

- 現状の給湯器まわりと移設候補位置の写真を用意したか

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め