給湯器 排気カバーの基礎知識と選び方 鳥害対策ややけど防止も

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

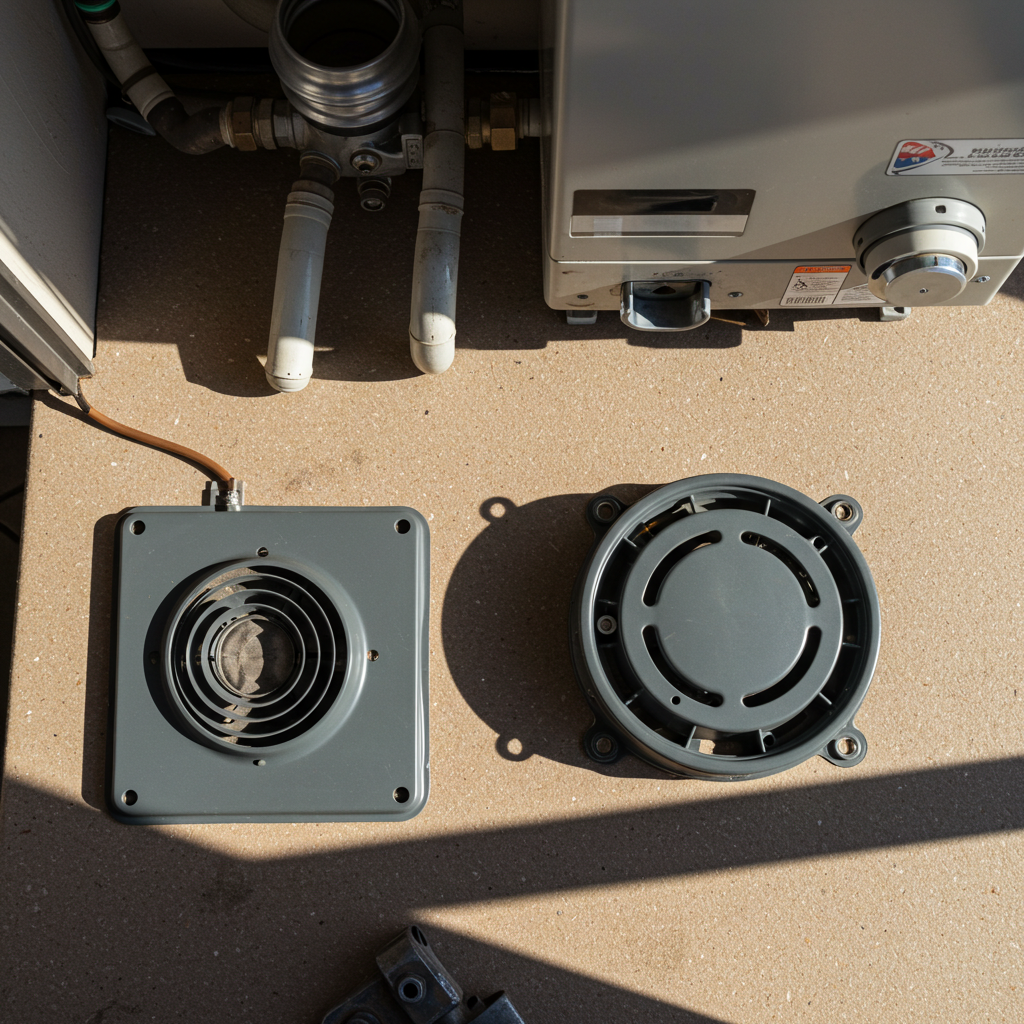

本記事では給湯器 排気カバーの基礎から選定手順までを体系的に整理します。排気口・排気フードとの違い、安全配慮(CO逆流や離隔距離)、方式(FF・FE・屋外)の要点、口径や形状・素材比較、型番からの適合確認、交換やDIYの留意点、価格相場と購入先の見極めまでを網羅し、ベランダ・PS内など集合住宅での鳥害対策ややけど防止の考え方もあわせて解説します。

- 排気カバーの役割と関連部材との違いを把握できる

- CO逆流や離隔距離など安全面の要点を確認できる

- 口径・形状・素材と適合チェックの流れが分かる

- 交換の判断基準と費用・購入先の基礎を理解できる

給湯器 排気カバーの基礎知識

給湯器の仕様・設置環境・建物規約により要件は変わります。最終判断は必ず機器の取扱説明書・施工説明書の指示に従ってください。

- 給湯器の排気カバーとは

- 排気口・排気フードとの違いと適合可否

- カバー設置の目的と効果

- CO逆流・排気不良の兆候と安全対策

- 排気方向と離隔距離の基準(開口部・可燃物)

- FF式・FE式・屋外式の違いと設置環境の要点

給湯器の排気カバーとは

給湯器の排気カバーは、燃焼で生じた排気を屋外へ安全に放出するための「出口」周りを保護し、周辺環境の条件変化から機器と人を守る補助部材です。多くは金属(ステンレス・アルミ)または耐熱樹脂で成形された覆い形状で、排気の直進性や拡散を妨げないように開口率や形状が設計されています。役割は大きく四つに整理できます。第一に、雨風・飛来物(落ち葉・砂塵・虫)から排気口を守り、詰まりや結露滴下の悪化を抑えること。第二に、高温部への偶発的接触を減らしてやけどリスクを低減すること。第三に、鳥が巣材を持ち込む・小動物が入り込むなどの侵入事故を抑制すること。第四に、外壁面との納まりを整え、外観の統一感を確保することです。ただし、排気カバーは機器の基本性能を高める魔法の部品ではありません。むしろ選定や取付を誤ると、排気抵抗の増加によって燃焼が不安定になったり、排気が渦を巻いて戻りやすくなるなど、安全性や耐久性に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、採用可否や仕様は「機器の方式(FF・FE・屋外)」「設置環境(ベランダ・PS内・屋外壁)」「周辺障害物(手すり・天井・窓・可燃物)」の三点を軸に総合判断し、口径・固定方法・開口率・清掃性を満たすことが前提です。特に集合住宅では、管理規約や防火・景観上のルールが優先されるため、純正または推奨部材の使用、着脱容易性、点検スペースの確保まで含めて検討することが、安全でトラブルの少ない運用につながります。

排気カバーは「保護」と「安全配慮」のための補助部材。採用の前提は排気流路の確保と開口率・清掃性の両立、そして設置環境・規約の遵守です。

排気口・排気フードとの違いと適合可否

似た名称が多いため、まず用語を整理します。排気口(排気トップ)は給湯器本体に備わる排気の出口そのものを指し、機種ごとに口径・外形・固定ピッチが決められています。排気フードは外壁貫通部やダクト終端に取り付ける端末部材の総称で、逆風の影響緩和や雨仕舞を担います。一方排気カバーは、これらの外側に被せて保護する二次的な覆い・ガードです。この三者は「見た目が似ていても役割が異なる」ため、部品単位の互換は基本的に成立しません。特に注意すべきは、同じ「100φ」「150φ」と表記されていても、実際の外径・内径・段差・差し込み深さ・ビス位置・ツメ形状・網の開口率がメーカーやシリーズで微妙に異なる点です。ここを誤ると、わずかな段差やクリアランス不足が渦流・振動・異音・スス付着の誘因になり、最悪の場合は燃焼不良やエラー停止、CO(一酸化炭素)発生リスクの高まりにつながります。適合確認は、①本体の型式ラベルで「メーカー・シリーズ・方式・製造年」を特定、②施工説明書・部品表で対応する端末部品・オプションの品番を照合、③寸法図で外形・固定方式・開口率・清掃手順を確認、の順で行うのが確実です。集合住宅やPS(パイプスペース)内では、建物規約や防火区画の取り扱いにより、純正以外の部材が禁止・制限される場合があります。安全と保証の両面から、疑義があればメーカーサポートや有資格業者に図面・設置写真と併せて相談し、自己判断での流用は避けましょう。

「同径だから付くはず」という推測は禁物。口径表示だけでなく、外形寸法・差し込み深さ・固定方法・開口率まで資料で厳密に照合してください。

カバー設置の目的と効果

- 雨風よけ:吹き込み低減や台風時の乱流・逆風による炎の不安定化を緩和し、点火失敗や途中消火の発生頻度を下げる効果が期待できます。

- やけど防止:高温部への偶発的接触を減らし、生活動線の安全性を高めます。

- 異物侵入抑制:鳥・虫・落ち葉の侵入を抑え、詰まりやスス付着の発生を減らします。

- 外観整え:壁面との納まりを整え、外観の統一感を持たせる副次効果があります。

ただし、網目が細かすぎたり、開口部が狭いと排気抵抗が増し、燃焼不良・CO発生リスクや結露滴下につながる可能性があります。清掃性が高く、開口率の確保された設計を優先しましょう。

CO逆流・排気不良の兆候と安全対策

排気系に余計な抵抗や乱流が生じると、燃焼で発生した排気が想定した流路を外れて滞留・逆流し、人体や機器に悪影響を及ぼす可能性があります。典型的な兆候としては、異臭(刺激臭)や目・喉の痛み、一酸化炭素警報機の作動、排気口まわりの黒いスス堆積、炎色が不安定(黄色味・ゆらぎが大きい)、異音(ビビリ・吹き戻し音)、結露水の滴下増加、エラー停止や着火失敗が増える等が挙げられます。強風時や低温・高湿度条件では症状が顕在化しやすく、ベランダのような半密閉空間、PS(パイプスペース)内、庇下の狭隘部では特に注意が必要です。対策の基本は、流路の確保・離隔の遵守・開口率の維持・定期清掃に尽きます。まず排気カバーは適合品(メーカー純正または推奨仕様)を選び、網目が細かすぎる製品や異径アダプタの多用で開口率が低下しないようにします。次に、手すり・物干し・格子・植栽・可燃物・収納品など、排気の前方や側方に置かれがちな障害物を排除・移設し、風路を確保します。清掃面では、虫・落ち葉・糸くず・油煙の付着を定期的に除去し、シーズンイン前後(台風期・花粉期・越冬期)に点検の頻度を高めると効果的です。さらに、設置環境に応じて風向の影響を評価します。卓越風が正面から当たる位置関係では吹き戻しが生じやすく、庇の形状や壁面反射で渦が発生することもあります。状況に応じて、メーカーが認める範囲で端部カバーや整流板の仕様を変更する、位置を微調整する、といった是正が必要になる場合があります。いずれにしても、上記の兆候が見られたら使用を中止し、有資格業者またはメーカー窓口に点検を依頼するのが最優先です。DIYでの場当たり的な目詰まり解消や部材流用は、短期的に症状が収まっても再発・悪化を招くおそれがあるため避けてください。

排気方向と離隔距離の基準(開口部・可燃物)

給湯器は機種ごとに排気方向(前方・上方・側方など)が設計され、それに基づいて周囲の開口部(窓・給気口・換気扇フード)や可燃物(手すり、樹木、収納物、テント地、洗濯物)から最小離隔距離が定められます。離隔は「熱影響を避ける距離」と「排気を希釈・拡散させる距離」の二面から意味を持ち、庇や袖壁がある狭隘空間では必要量が増えることもあります。排気カバーを追加すると、わずかでも端面位置が前進したり、開口実効面積が減少するため、既存のクリアランスがぎりぎりだった設置では基準を満たせなくなるリスクがあります。計画段階では、図面上の距離だけでなく現地実測で障害物との直線距離と見付け(視線方向の抜け)を確認し、火気の影響を受けやすい素材(ビニール、塗装木材、カーテンなど)が可動・可変で近づかないかも点検します。ベランダでは洗濯物干しや可動式ラックが前方に迫るケースが頻発するため、運用時の最悪位置で評価することが重要です。また、上方排気機や上部に庇がある場合は天井面の温度上昇・煤汚れに注意が必要で、距離不足が避けられないときは、機種選定や設置位置の再検討が求められます。可燃物だけでなく、開口部(窓・給気口)への逆流・臭気流入も問題となるため、住戸の換気計画や風向を踏まえた配置最適化が望まれます。最終的には、メーカーの施工説明書に示される「方向別の最小離隔」「障害物の定義」「狭所・PS内・共用廊下での特例」等を遵守し、排気カバーの追加後も同条件を満たしていることを写真と実測記録で残しておくと、点検・管理上のトレーサビリティが確保できます。

FF式・FE式・屋外式の違いと設置環境の要点

FF式は室内設置機で、屋外と連通する二重管(同軸)により強制給排気を行います。吸気と排気が同経路で完結するため室内空気への影響が少なく、寒冷地や高気密住宅で採用されますが、端末の部材(端部カバー・防鳥網等)は同軸流の整流と凍結・着雪を想定した専用品が前提です。FE式は室内吸気・強制排気で、室内の気圧変動や換気計画の影響を受けやすく、排気の吹き戻しや吸気短絡(排気が再び吸気側に回り込む現象)を招きやすいので、端末近傍の障害物排除と開口部配置の最適化が重要になります。屋外式は本体が屋外に設置され、自然給気・強制排気(機種により差異あり)を採るのが一般的で、ベランダ壁掛け・屋外据置など設置自由度は高い反面、台風・塩害・積雪など気象の影響をまともに受けます。どの方式でも共通するのは、方式ごとに認められる端末部材が異なること、ダクト延長・曲がりの許容が規定されていること、PS内・半密閉空間の扱いに特則があることです。特にFF式の同軸端末に汎用の単管用カバーを流用すると、吸気側の流路を塞ぎ、燃焼空気不足や凍結時の着氷成長を招くなど重大な不具合につながります。したがって、まずは本体の型式と方式を正確に特定し、その方式に対してメーカーが端末として認める部材から選定するのが原則です。集合住宅や共用廊下では避難経路・防火区画・意匠統一の制約も重なるため、管理規約・設計図書・メーカー資料の三点照合で可否判断を固め、写真・採寸・気流条件(風向・庇高さ)を併記したうえで導入可否を決定すると、後日の是正やトラブルを最小化できます。

給湯器 排気カバーの選び方

ここからは、口径・形状・素材の比較、型番からの適合確認、交換・DIY・費用までの実務的な判断手順を示します。曖昧な点が残る場合は専門業者への相談を検討してください。

口径100・150・200の選び方

排気カバーの口径は、単に「見た目のサイズ」を合わせればよいわけではありません。呼び径(100φ・150φ・200φなど)は規格の便宜上の表記であり、実測の内径・外径・差し込み深さ・段差位置・固定ピッチがメーカーやシリーズで微妙に異なります。まず本体の型式ラベルから機種を特定し、施工説明書または部品表で端部寸法と対応部材の記載を確認します。次に現物実測では、ノギスや巻尺で外径(OD)・内径(ID)・肉厚を採り、既存カバーがある場合は取り外して差し込み量とビス位置、座金の有無、シーリングの有無を記録します。アダプタで異径接続する場合は、流路が急激に絞られたり、段差で渦流が発生しないよう、テーパーの緩い部材を選び、実効開口率(有効断面積/元の断面積)が十分に確保されるかを目安にします。ベランダやPS内など半密閉空間では、わずかな断面減少が燃焼安定性に影響しやすいため、アダプタ併用は最小限にとどめ、可能なら純正同等口径へ統一するのが安全です。さらに、前方障害物との離隔と清掃工具のアクセスを含めた「実運用時のサイズ感」を評価します。例えば100φ相当でも、外装が厚い化粧リング形状では実質的に前方へ張り出し、洗濯物や手すりと干渉することがあります。最後に、季節変動(着雪・結露凍結)で開口が狭まる環境では、余裕断面のある構成を選び、排水や水切りの経路が塞がれない設計を優先しましょう。

角型と丸型の形状比較

角型と丸型は単なる意匠の違いではなく、気流特性・清掃性・設置自由度に影響します。丸型は流線形で境界層の剥離が緩やかになりやすく、同一開口率であれば直進性と圧力損失のバランスが取りやすい傾向にあります。内部が曲面で構成されるため、ススや虫の付着が拭き取りやすく、洗浄頻度が高い環境(飲食店近傍・粉じん多め)でも維持管理が容易です。一方で、庇や手すりと局所的に干渉しやすく、前方突出が大きくなりがちな点に注意します。

角型は壁面納まりに優れ、外観上の一体感をつくりやすいほか、限られたスペースでのレイアウト調整(上下面クリアランスの微調整)がしやすい利点があります。ただし角部で流れが剥離して局所渦が生じ、ススがコーナーに堆積しやすくなるケースが見られます。掃除は面で拭き取りやすい反面、角部のピンポイント清掃をサボると堆積が進行しやすい点を踏まえて、着脱容易な構造や工具アクセス孔の有無を選定基準に加えると良いでしょう。いずれの形状でも、判断軸は流路確保>離隔>清掃性>意匠の優先順位が基本です。特に集合住宅では、強風で物干しや可動ラックが動くことで排気正面の「見付け」が塞がれる事例が多いため、角・丸の差よりも前方投影面積と実効開口位置(中心高)が実環境に適するかを重視してください。

ステンレスと樹脂の耐久差

ステンレスは耐熱・耐候・耐食性に優れ、海沿いの塩害や冬季の凍結融解サイクルに対して安定しやすい素材です。SUS304クラスでも多くの住宅環境で十分な耐久を示しますが、飛来塩分が高い地域では仕上げ(ヘアライン・バフ)や表面処理の差で汚れの抱き込み方が変わるため、表面仕上げも選定要素に含めます。重量は樹脂より増すため、ビス・座金・アンカーの耐力と、振動時のビビリ音対策(緩衝材・座金ゴム)を併用すると安心です。

樹脂・アルミは軽量で施工性が高く価格も抑えやすい一方、紫外線や熱による経年劣化、衝撃によるクラック発生に注意が必要です。特に日射の強い南面バルコニーでは、数年単位で色あせや硬化、微細な亀裂が生じ、開口部の変形が排気抵抗を増すことがあります。アルミは耐食性に優れるものの、薄板でのビビりや電食(異種金属接触)に配慮し、ステンレスビスを使う場合は絶縁ワッシャや防錆剤の併用を検討します。

積雪地では、着雪・落雪で打撃荷重が加わる場面を想定し、肉厚と固定強度を確保できる金属系が有利です。海沿いではステンレスを基本に、周辺金具も含めた系全体の防錆をセットで考えます。内陸の温和な環境で、コスト・施工性・十分な清掃頻度が見込めるなら樹脂・アルミも有効です。最終的には、環境負荷・清掃計画・設置年耐用のバランスで素材を選び、固定部材・座金・シーリング材の材質まで整合させると、寿命ばらつきによる再施工の手戻りを抑えられます。

型番からの適合チェック手順

適合確認の起点は本体の型式ラベルです。屋外機なら本体側面や下面、屋内機やPS内機なら前面パネル内側などに貼付され、メーカー名・シリーズ・型式・製造年・ガス種が記載されています。まずこの情報を正確に控え、メーカーの取扱説明書・施工説明書・部品表で該当機種の「排気トップ」「端部カバー」「バードガード」「化粧カバー」等の指定品番を照合します。次に、図面上の外形寸法・口径(呼び径)・差し込み深さ・ビス穴ピッチ・ツメ形状・開口率・清掃手順を確認し、現物側の実測値(内径・外径・段差位置・取付面の平滑性・周辺クリアランス)と二重チェックします。既設カバーからの交換では、撤去時の状態記録(写真)、錆・腐食・歪みの有無、シーリング材の種類と劣化具合、座金やスペーサの有無を控えると、再発注や是正がスムーズです。集合住宅では、管理規約・設計図書により外観統一や防火・避難安全上の理由から純正品のみ許容、もしくは指定業者施工のみ認めるケースがあります。またPS(パイプスペース)内は換気条件や清掃アクセスが厳しく、開口率・定期点検に関する個別要件が設定されることがあるため、建物側のルールを先に確認しましょう。汎用品の流用はコスト面で魅力でも、保証・安全・再点検性の観点からリスクを伴います。特にFF式(同軸)の端末に単管用カバーを被せると吸気側の閉塞を招く恐れがあり厳禁です。適合に確信が持てない場合は、型式・設置写真・採寸メモを添えてメーカー窓口または有資格業者に相談し、図面での認定範囲内で選定するのが最短かつ安全なルートです。

交換手順とDIYの可否基準

排気カバーの交換は見た目以上に安全要件が絡みます。DIYを検討できる条件は、①既存同等品への単純交換である、②高所作業がない(手すり外や脚立で不安定にならない)、③管理規約に抵触しない、④工具・保護具・落下防止対策を用意できる――の四点が最低ラインです。基本手順は、①運転停止・元栓/電源オフ・周囲養生 → ②既存カバーを外す(ビス・ツメ破損に注意) → ③取付面の清掃と腐食確認(錆・塗膜剥離・下地浮き) → ④新カバーの仮合わせで干渉・姿勢・離隔確認 → ⑤防錆ビス+座金で本締め(必要に応じて緩み止め) → ⑥シーリング要否の判断と最小量での処理 → ⑦試運転・異音異臭・スス・結露滴下の点検です。ビスは屋外用の防錆品(SUS等)を用い、異種金属接触による電食が懸念される場合は絶縁ワッシャや防錆剤を併用します。特に注意すべきは、開口率の確保と離隔の再確認です。見た目がぴったりでも、厚肉のカバーで実効開口が小さくなったり、前方突出が増えた結果、可燃物や窓との距離が規定を割り込む事例が少なくありません。PS内や強風地域、積雪地域、海沿い(塩害)など負荷の高い環境、またはFF/FE/延長ダクト併設など複雑条件ではDIYを避けて有資格業者に依頼しましょう。作業後は試運転ログ(運転時間・外気条件・観察結果)と施工写真を残すと、後日の点検・保証対応が円滑です。異常兆候(警報器、炎色不安定、スス急増、結露滴下の連続)があれば直ちに使用を中止し、点検を受けてください。安易な目詰まり解消や部材加工は短期的に収まっても再発・悪化の温床になり得ます。

価格相場・工賃・購入先の確認

価格は素材・口径・方式対応で大きく変動します。一般的な屋外用の小径汎用品(樹脂・アルミ)は数千円台から、耐食性に優れたステンレス製や大径(150φ・200φ)では一万円台~のゾーンに入ることが多いです。バードガード一体型や意匠性の高い化粧タイプ、FF同軸対応の専用品はさらに価格帯が上振れします。交換のみの軽作業であっても、現地確認・安全養生・試運転・既存品撤去・廃材処分を含めると、出張費+技術料が加算され、地域相場や高所・PS内など条件により総額は大きくブレます。複数台や他の保守作業(年次点検・フィルタ清掃)と同時実施すると、交通・段取りの効率化でコストを抑えやすいでしょう。購入先は、①メーカー純正部品の正規取扱店や設備流通、②住宅設備の専門EC、③管理会社指定の補修ルートが中心です。集合住宅では純正指定・意匠統一の規定がある場合があるため、独自に汎用品へ置換すると是正対象になることがあります。見積比較では、単価だけでなく口径・適合品番・施工条件・保証範囲を明示してもらい、交換後の不具合時の対応(増し締め・位置調整・初期不良交換)を確認しましょう。塩害地・積雪地・強風地では、素材アップグレードや固定金具の増し対策、位置の微修正がトータルの再施工リスクを下げ、結果的に費用対効果が高くなるケースが多いです。最後に、価格だけで判断せず、安全・適合・維持管理のしやすさを含めた総合コストで比較するのが賢明です。

給湯器 排気カバーのまとめ

- 排気カバーは安全と維持管理の補助部材であり選定は適合が最優先

- 方式と型番を特定し施工説明書と部品表で寸法と開口率を照合する

- 集合住宅やPS内は管理規約と防火区画の要件を先に確認して遵守

- 形状素材は外観ではなく流路確保と清掃性と離隔維持で評価する

- 鳥害対策網は開口率を損なわず着脱容易な構造を優先して選定する

- 口径は呼び径だけでなく外径内径差し込み深さまで実測で確認する

- 角型丸型は前方投影面積と干渉回避と工具アクセス性で比較判断

- ステンレスは塩害や着雪に強く樹脂やアルミは軽量で施工性が高い

- 固定金具やビスも材質を合わせ電食や緩みを防いで長期安定化する

- 離隔距離は窓や給気口や可燃物との直線距離を現地実測で確認する

- 強風積雪塩害地域は素材強化と固定増しと位置調整で対策を行う

- DIYは低リスク条件のみで実施し不安があれば業者へ依頼を選択

- 試運転で炎色異音異臭警報器スス結露の兆候を丁寧に点検する

- 価格は本体と出張費と工賃を合算し保証範囲を明示して比較する

- 適合遵守安全基準清掃継続の三本柱で事故と故障を予防し長期安定

FAQ(よくある質問)

排気カバーは必ず付けないといけませんか?

必須かどうかは機種・設置環境・管理規約によって異なります。風雨や鳥害が想定される環境では有効ですが、排気抵抗の増加を避けるため、取付可否と指定部材の有無を取扱説明書・施工説明書で確認してください。

他メーカー用のカバーを流用しても大丈夫ですか?

推奨されません。同じ呼び径でも外径・差し込み深さ・ビス位置・開口率が異なる場合があります。誤適合は排気不良・騒音・保証影響の原因となるため、同一メーカーの適合部品またはメーカーが認める代替品を選定してください。

FF式(同軸)端末に汎用カバーを被せてもよいですか?

避けてください。吸気側を部分閉塞するおそれがあり、燃焼空気不足や凍結時の着氷成長を招く可能性があります。FF式は方式専用の端末部材のみ使用してください。

ベランダが狭く窓も近いのですが、離隔はどう判断しますか?

方向別の最小離隔(前方・上方・側方)を施工説明書で確認し、現地実測で窓・給気口・可燃物からの直線距離を確保します。庇下・PS内など半密閉空間ではより厳密な確認が必要です。

鳥よけネットや細かい金網を自作で付けてもいいですか?

開口率が下がると排気抵抗が増え、燃焼不良やCO逆流リスクが高まります。自作は避け、着脱清掃しやすく、開口率の明示された製品(メーカー推奨品)を使用してください。

清掃・点検の頻度はどれくらいが目安ですか?

環境により異なりますが、少なくとも季節ごと(台風期・花粉期・越冬前後)に外観確認と清掃を行い、油煙・粉じんが多い環境や鳥害が多発する地域では頻度を上げましょう。スス堆積や虫・落ち葉の付着は早期に除去します。

台風や強風が予想されるときはどうすればよいですか?

前方や側方の障害物(物干し・ラック・可燃物)を撤去し、風路を確保します。原則としてカバーを外しての運転は行わず、異常(異音・異臭・警報器作動)があれば運転を停止し点検を依頼してください。

CO警報機が鳴った・異臭や目の刺激を感じるときの対処は?

直ちに使用を中止し、窓を開けて換気したうえで有資格業者またはメーカー窓口に点検を依頼してください。自己判断での応急処置や自作部材の追加は行わないでください。

口径(100φ・150φ・200φ)はどうやって特定しますか?

型式ラベルから機種を特定し、施工説明書・部品表に記載の端末寸法で確認するのが確実です。現物実測する場合は内径・外径・差し込み深さ・ビスピッチをノギス等で測り、既存カバーの形状も記録します。

DIYで交換できますか?

低所での既存同等品への単純交換かつ管理規約に抵触しない場合に限り検討可能です。高所・PS内・方式変更・異径アダプタ併用など複雑条件は業者依頼が安全です。作業後は必ず試運転と異常確認を行ってください。

結露や水滴が垂れて周囲が汚れます。対策はありますか?

開口率不足や流路形状、周囲温度差で結露が増えることがあります。適合部材への見直し、勾配や水切り方向の是正、清掃頻度の向上で改善する場合があります。改善しない場合は点検を依頼してください。

交換の目安年数や劣化サインは?

使用環境で差がありますが、樹脂系は紫外線・熱で劣化しやすく、金属系でも腐食や変形が見られれば交換検討のサインです。ひび割れ、変色、ガタつき、固定部の錆、着脱困難化などを目安にします。

どこで購入すべき?純正か汎用品か迷っています

安全と保証を重視するなら純正・推奨品が無難です。購入は正規取扱店・住宅設備専門店・管理会社指定ルートを推奨します。汎用品を検討する場合は適合・開口率・耐熱耐候の表示と返品条件を必ず確認してください。

参考・出典

-

製品評価技術基盤機構(NITE)「製品安全情報マガジン Vol.471 ガス給湯器の事故」

― ガス給湯器まわりの火災・事故事例と、排気口近くの可燃物・荷物配置や給排気口の閉塞を避けるための注意点を解説。 -

東京消防庁「住宅で起きる一酸化炭素中毒事故に注意!」

― 住宅・共同住宅における一酸化炭素中毒事故の発生状況と、換気・点検・CO警報器設置などの予防策をまとめた公式情報。 -

タカラスタンダード「熱源機 設置工事説明書」

― 屋外用熱源機の設置条件、給排気の確保、可燃物との離隔距離、別売排気カバー使用時も含めたガス機器設置基準の遵守事項を明記したメーカー公式マニュアル。

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め