給湯器の燃焼ランプがすぐ消える強風・低圧時の対策完全対応

▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!

給湯器の燃焼ランプがすぐ消える症状は、強風による立ち消えや給排気不良、低圧(ガス圧・水圧の一時低下)、点火系や流量検知の不調など複数の要因が重なって発生することがあります。本記事は、強風・低圧の影響に重点を置き、ユーザーが安全に行える一次確認の流れと、専門業者へ相談すべき判断材料を体系化します。記載は一般的な傾向に基づくもので、最終判断や作業は取扱説明書や施工基準に従った専門対応が前提です。

- 燃焼ランプがすぐ消える主原因と見分け方

- 強風・低圧(ガス圧/水圧)による典型的な影響

- 自分でできる安全な一次確認と再開手順

- 修理・交換判断の考え方と費用感の目安

安全上の重要事項:ガス臭・異音・焦げ臭・すす付着・排気口の変形や溶け跡などがある場合は直ちに使用を中止し、ガス事業者・メーカー・施工業者へ連絡してください。分解・改造・屋内排気の閉塞対策などは危険のため行わないでください。

目次

- 1 原因と見極め:給湯器の燃焼ランプがすぐ消える

- 2 対処と費用:給湯器の燃焼ランプがすぐ消える

- 2.0.1 燃焼ランプがすぐ消えるとき最初に確認することは?

- 2.0.2 強風・台風の日だけ止まるのはなぜ?対策は?

- 2.0.3 点火直後に数秒で消える原因は?

- 2.0.4 いったん燃えてから数分で消えるのは?

- 2.0.5 エラー111/121が出たときの対応は?

- 2.0.6 マイコンメーターが遮断したか確認する方法は?

- 2.0.7 水圧が低い・節水ヘッド使用時に止まるのは?

- 2.0.8 エコジョーズのドレンで止まることはある?

- 2.0.9 虫よけネットや自作カバーは付けてよい?

- 2.0.10 キッチンは出るのにシャワーだけ止まる理由は?

- 2.0.11 賃貸の場合は誰に連絡すればよい?

- 2.0.12 修理と交換の判断基準は?費用は?

- 2.0.13 自分でやってはいけないことは?

原因と見極め:給湯器の燃焼ランプがすぐ消える

では、この内容をより包括的に説明していますので、併せてご確認ください。

症状の見極め(間欠燃焼との違い)

「燃焼ランプが点くがすぐ消える」現象は、一見どれも同じように見えても原因によってパターンが分かれます。まず区別したいのは、①点火直後に数秒で消えるのか、②いったん安定した後に数十秒〜数分で消えるのか、③周期的に点いたり消えたりを繰り返す(間欠燃焼に見える)のかという時間軸の違いです。加えて、強風・台風時に限って起こるのか、夕方など使用が集中する時間帯で頻度が変わるのか、シャワーだけ/キッチンだけなど使用場所に偏りがあるかも重要な手がかりになります。間欠燃焼に見えるケースでは、最低作動流量を下回る瞬間がある、水圧やガス圧が揺れている、排気が一時的に妨げられているなどの要因が重なっていることがあります。まずは安全を最優先しつつ、発生日・時刻・天候・使用箇所・温度設定・同時使用の有無・エラー表示の有無をメモし、再現条件を把握します。複数人で使う家庭では、誰がどの蛇口をどのくらい開けたか、他のガス機器(コンロ・暖房)との同時使用の有無も記録しておくと、点検時の切り分けが進みます。なお、ガス臭・異音・焦げ臭・すすの付着など異常兆候がある場合は、記録よりも停止と連絡を優先します。自力対処は分解を伴わない範囲(給排気口と周囲の確認、フィルター・ストレーナー清掃、同時使用の一時的抑制、温度・流量の見直し)に限り、繰り返すときは運転を継続しない方針が安全です。

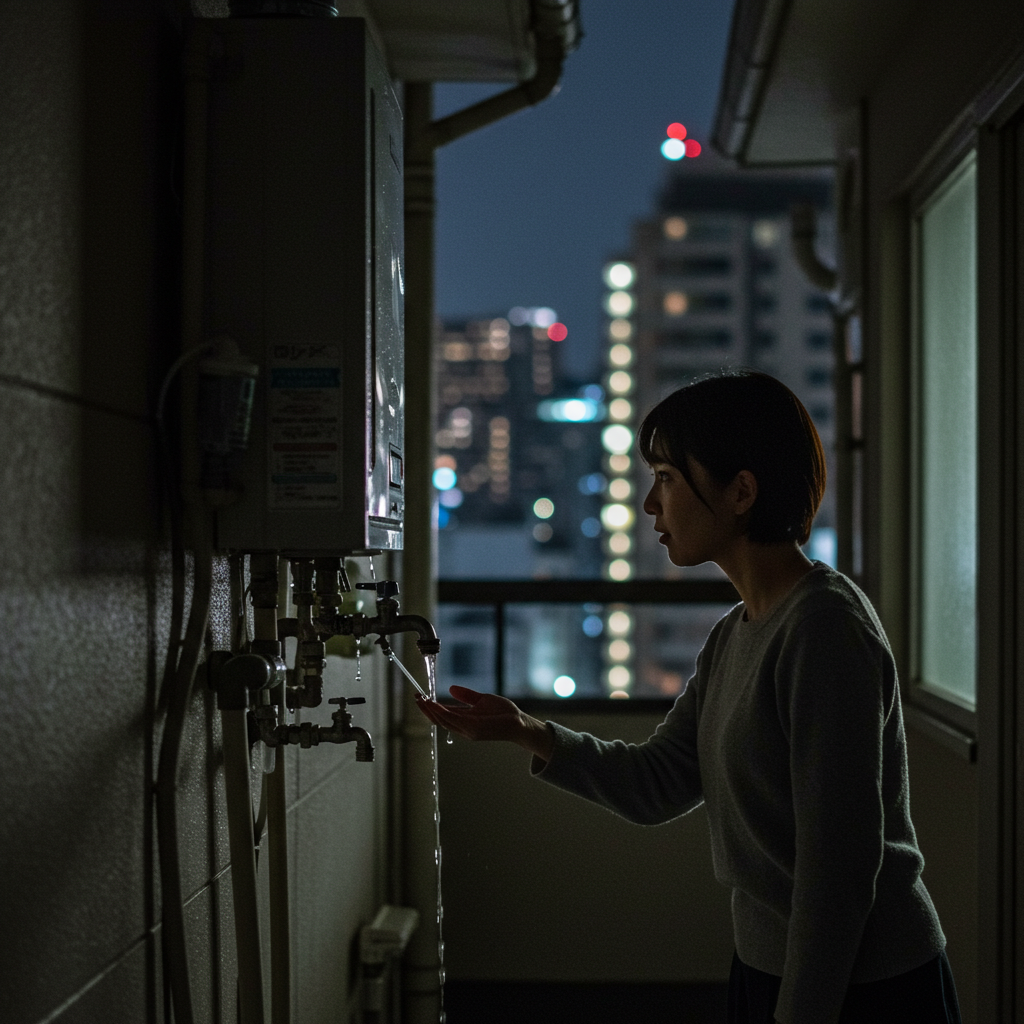

強風・台風時だけ消える理由

屋外設置の瞬間式給湯器では、強風や突風により吸気・排気の流れが乱れ、炎が揺らいで火炎検知が不安定になります。特に建物の角、通路の吹き抜け、二棟のすき間、バルコニーのコーナーなどは渦流(巻き込み風)が発生しやすく、排気が自機に回り込む「再循環」のリスクが高まります。台風接近時の風向の急変・突風、豪雨での落ち葉・砂埃・雨滴の付着、虫よけネットや簡易カバーの目詰まりも炎の安定を損ねる典型です。ユーザーが行える一次対応は、電源を切った上で給排気口の目視清掃、周囲30cm以上の離隔確保、植栽・物品の移動、濡れ落ち葉の除去、虫よけネットを外している場合はメーカー指示に従い適合品へ交換する、といった非分解・非改造の範囲にとどめることです。強風・台風時は無理な運転を避け、風が弱い時間帯に再確認するのが安全とされます。恒常的に風の影響が強い設置環境では、防風板・フード形状の見直し・設置位置の変更などの施工的対策が検討対象ですが、これは排気拡散や燃焼空気の取り入れに影響するため、メーカー基準とガス設備の施工基準に適合する専門工事が前提です。DIYで網目を追加したり、塞ぐ方向の対策は排気不良や一酸化炭素リスクを高めるおそれがあるため避けます。

点火直後に消える原因

点火直後に数秒で消灯する場合は、点火〜炎安定までのプロセスに不整合が生じている可能性があります。代表例として、着火電極(点火プラグ)の摩耗や汚れ、ギャップ不良、イグナイタ出力の低下、バーナー孔のスス付着、風圧スイッチの誤検知(導管の詰まり含む)、ガス圧の一時低下、最低作動流量未満の判定などが挙げられます。ユーザーが安全に確認できる範囲では、(1) 給排気口と周囲の離隔・付着物の有無を点検、(2) 給湯器入口フィルターや蛇口・シャワーヘッドのストレーナー清掃、(3) 同時使用を避け、水栓を一気に全開にせず適正開度で立ち上げる、(4) 極端な低温・凍結が疑われる場合は解氷・保温を先行、などが有効です。チチチ…という火花音が長引く、点いても青炎がすぐ失われる、あるいはエラー表示(例:点火不良)が出る場合は、内部の清掃・調整・部品交換が必要となる可能性が高く、自力分解は危険です。なお、乾電池式の小型瞬間湯沸器では電池電圧低下が点火不良を招く例があり、適合電池への交換で回復することもありますが、ガス臭や異音があるときは操作を中止し、ガス事業者・メーカー・施工業者へ連絡します。繰り返し停止する状況での再試行は部品劣化や不完全燃焼のリスクを高めるため避け、症状・発生条件の記録を整えて点検を依頼するのが安全です。

数分後に消える原因

いったん点火してから数十秒〜数分で燃焼ランプが消える症状は、着火そのものではなく燃焼の継続・安定を阻害する要因が潜んでいると考えられます。代表例として、熱交換器やバーナー周辺のスス・微細粉の付着により燃焼空気の通りが悪くなり、火炎が細く不安定になるケース、排気ファンの回転低下や風路の抵抗増大で風圧監視の基準を満たせなくなるケース、温度上昇が早すぎて過熱保護が作動するケースなどが挙げられます。高効率機(エコジョーズ)では燃焼時に結露水(ドレン)が発生しますが、ホースの折れ・押しつぶれ・逆勾配・凍結があると滞留して燃焼室付近の圧力バランスに影響し、数分後に失火・停止へ至ることがあると説明されます。さらに、最低作動流量を下回る瞬間が生じると水量検知の判定が「需要なし」に振れて火を絞り、結果的に炎検知が不安定になることもあります。節水型シャワーヘッドやサーモ混合栓の内部フィルター詰まり、同時使用による急激な流量変化、受水槽方式や高層階での時間帯圧力低下など、設備外の要因も重なりやすい点に注意が必要です。ユーザー側で安全にできる一次確認は、(1) 電源を切ってから給排気口の付着物・離隔を確認、(2) 給湯器入口フィルターや各水栓ストレーナーの清掃、(3) ドレンホースの折れ・逆勾配・凍結の有無と排水先の確保、(4) 同時使用を控え、立ち上げ時は水栓を急開せず安定流量を確保、の範囲にとどめます。改善が乏しい、または異音(ファンの擦れ音・唸り)や焦げ臭、すすの付着が見られる場合は運転を中止し、ファン回転・風路抵抗・温度検知・燃焼制御を専門点検で総合的に確認することが推奨されます。風雨・寒波・花粉期など季節要因で症状の出方が変わることがあるため、発生日時・天候・使用場所・温度設定・同時使用の有無を記録し、再現条件を可能な範囲で共有すると切り分けが進みます。

立ち消え安全装置の役割

立ち消え安全装置は、燃焼状態が規定から外れたときにガスの供給を遮断して機器と利用者を守るための仕組みで、主に「炎検知(イオン電流)」や「風圧監視(差圧スイッチ)」、「過熱防止(サーミスタ・温度ヒューズ)」などの安全回路で構成されます。炎が弱すぎる、揺らぎが大きい、排気が確保できない、冷却が追いつかない――いずれのケースでも、センサーが異常を検知すれば運転を停止するのが正常なふるまいです。ユーザーが注意すべき点は、(1) リセットや再起動の多用で乗り切らないこと、(2) センサーの短絡・バイパス・マスキングといった安全機能の無効化を試みないこと、(3) 異音・ガス臭・焦げ臭・すすの付着がある場合は直ちに停止して点検手配に移ること、の三点です。安全装置は「誤作動」ではなく「異常の兆候を早期に知らせる最後の砦」と捉えるのが適切。とくに屋内設置や強制給排気タイプでは、換気扇や空調の影響で微妙な負圧が生じ、風圧監視がシビアに働くことがあります。再発が続く場合は、設置環境(給排気経路、他機器の換気状況、周囲の離隔)を含めて総合的に評価することが推奨されます。軽微な停止でも繰り返す状況での運転継続は部品劣化や不完全燃焼リスクを高めるため、原因除去を待ってから再開する方針が安全です。賃貸では管理会社・オーナー経由でメーカーまたは施工業者の手配を進め、発生条件の記録(天候・時間帯・使用量・同時使用・エラー有無)を提供すると調査が円滑になります。

給排気口とフィルター点検

強風・低圧の影響が疑われるときでも、まずは給排気の通り道が確保されているかを確認するのが基本です。屋外機では虫よけネット・落ち葉・砂埃・雪・氷片・養生ビニール片などが入口やフードに付着し、吸気量の低下や排気の再循環を招くことがあります。確認は必ず電源オフで実施し、口元の付着物をやわらかいブラシや布で除去、周囲30cm以上(可能ならそれ以上)の離隔を確保します。狭所・角・吹きだまりでは渦流が発生しやすく、壁や手すり、植栽、物置、ベランダ荷物が風の乱れを増幅するため、移動・整理で風の通りを改善します。虫よけネットは微細すぎる目合いだと通風抵抗が増し、燃焼安定を損ねる場合があるため、使用の要否や仕様はメーカーの指示に適合させます。屋内の強制給排気やFF型では、排気・吸気のダクトに異物や結露水が滞留していないか、結露ドレンの処理が適切かが重要で、ユーザーによる分解は避けます。併せて、給湯器入口のストレーナー、各水栓・シャワーヘッドのフィルターに目詰まりがないかも点検します。フィルター清掃は止水後に行い、Oリングやパッキンの噛み込みを避けつつ確実に復旧します。花粉期・砂塵・台風後・降雪期は汚れが堆積しやすいため、季節イベント直後の点検が有効です。清掃後に改善がない場合、あるいは口元が綺麗でも風切り音・唸り音・息継ぎが続く場合は、内部風路やファン、風圧スイッチ導管の点検・清掃・調整が必要となることがあり、ここから先は専門作業の領域です。無理な改造(自作の風防・網の追加・排気方向の変更など)は、排気不良や一酸化炭素リスクの増大につながるため行いません。

代表的エラー111/121の意味

リモコンに表示されるエラーコードはメーカーや機種で表記・範囲が異なりますが、一般的な傾向として「111」は点火不良(着火に至らない/直後に失火する)、「121」は燃焼異常(規定値から外れた燃焼状態の検知)に関係づけられることが多いと解説されます。111が出る場面では、着火電極の摩耗・汚れ・ギャップ不良、イグナイタ出力低下、ガス圧の一時的低下、最低作動流量を満たさない状況、強風による炎の乱れなどが重なっている可能性が考えられます。121は、燃焼空気不足(給排気口の閉塞・逆風・再循環)、排気ファンや風圧スイッチの不調、熱交換器やバーナーのスス堆積、過熱保護の介入、ドレン滞留などで火炎が安定判定から外れると発報することがあります。まずはガス臭・異音・焦げ臭・すすなど安全上の異常がないかを確認し、疑わしい場合は直ちに停止して事業者やメーカーへ連絡することが前提です。異常がなければ、(1) ガス元栓が全開か、他のガス機器は正常か、(2) 電源プラグやブレーカー、リモコンの電源状態、(3) 給排気口の付着物・離隔、(4) 水側フィルターの目詰まりや節水部品の影響、(5) 同時使用の一時停止や使用時間帯の変更、など非分解範囲の一次確認を行います。エラー解除や再起動をむやみに繰り返すと安全装置の意図に反するため、再発する場合は原因除去が先です。コードの定義や詳細手順は機種固有の取扱説明書・施工説明書が最優先である点も押さえてください。

要点:強風時のみ停止するなら設置環境と給排気の流路、いつでも停止するなら点火系・流量・風圧監視・ドレン経路など機内要因の点検が必要です。

対処と費用:給湯器の燃焼ランプがすぐ消える

点火プラグ・バーナー清掃

着火電極(点火プラグ)は、イグナイタからの高電圧で火花放電を起こし、ガス‐空気混合気に着火させる役割を担います。長期使用で先端が摩耗・変色し、ギャップ(電極間隔)が設計値から外れる、セラミックに微細なクラックが入る、カーボンやススが付着して漏れ電流(トラッキング)が起きる、といった劣化が進むと、火花が弱くなり点火性が低下します。また、バーナー孔や混合部にスス・粉塵が堆積すると炎の形が乱れ、火炎検知(イオン電流)が不安定となり、点いてもすぐ消える現象の一因になります。ユーザーができるのは、給排気口や周囲の障害物除去、フィルター清掃、同時使用の抑制など外因の低減までであり、電極清掃やギャップ調整、イグナイタの点検、バーナー分解洗浄は感電・ガス漏洩・一酸化炭素事故の危険があるため専門作業の領域です。点検では、電極の摩耗・変形・割れの有無、取り付け位置と距離、アース状態、ケーブルの被覆劣化、イグナイタ出力の健全性、バーナー面の堆積状況が総合的に確認され、必要に応じて部品交換と併せてバーナー清掃やパッキン更新が行われます。症状として、チチチ…という火花音が長く続き点火に時間がかかる、着火しても青炎が薄くすぐ失火する、風の影響が小さくても止まりやすい、などは点火系・燃焼空気系の要因が疑われます。製造から年数が経っている機器では、単体交換より周辺部品の予防交換を含めた整備や、本体更新の検討が総合的に有利になる場合もあります。

流量センサー異常とフィルター清掃

瞬間式給湯器は、需要(通水)を検知して燃焼量を制御します。この検知を担う流量センサーは、タービン型や磁気・ホール素子型などがあり、異物の付着やスケール、サビ粒子、劣化により応答が鈍ると、最低作動流量に達していても需要なしと誤判定し、火が弱まり失火・停止の誘因になります。外因として多いのは、給湯器入口のストレーナーや各水栓・シャワーヘッドのフィルター詰まり、極端な節水アダプター、サーモ混合栓内部のカートリッジ不良、建物側減圧弁の不具合などです。一次対応は、(1) 止水・電源オフのうえで入口ストレーナーを取り外し、流水で微細粒子を洗浄、(2) 水栓やシャワーヘッド側のフィルターも分解清掃し、Oリングの座りと漏れを確認、(3) 立ち上げ時は水栓を急開せず安定流量を確保、(4) 同時使用を一時的に控える――といった非分解の範囲にとどめます。冬期は給水温が低く、設定温度との温度差が大きくなるため、同じ蛇口開度でも必要な燃焼量が増え、結果として流量が不足しやすくなります。節水モードや微温設定のままではセンサーが境界値付近を行き来し、間欠的な消灯に見えることもあります。清掃や運用で改善が乏しければ、センサーの点検・交換や水量サーボ弁の作動確認、建物側の減圧弁・加圧ポンプの調整など専門対応が必要です。井戸水・受水槽方式・高層階など圧力変動が大きい環境では、時間帯の見直しや設備の改善(号数アップ・ポンプ導入)が再発防止に有効とされています。

ガス圧・水圧低下の影響

燃焼ランプがすぐ消える症状は、機器内部だけでなく供給側(ガス・水)圧力の一時低下でも生じます。夕方の使用集中、集合住宅の高層階・立端末、受水槽や加圧ポンプの制御遅れ、上水の断続供給や工事、寒波での需要急増などは、瞬間的な圧力降下や流量の揺らぎを招きやすい典型です。ガス側では他のガス機器(暖房・コンロ)との同時使用で必要熱量に対する供給が不足し、点火直後の炎が細くなって検知が不安定になる、あるいは維持段階で風圧監視や燃焼判定が閾値をまたいで停止する場合があります。水側では節水ヘッド・細径吐水口・詰まり・減圧弁の作動不良などが重なり、最低作動流量を下回る瞬間が発生すると「需要なし」側に判定が振れて消火に至ることがあります。一次対応としては、(1) 時間帯をずらして使用し混雑回避、(2) 立ち上げ時は節水モードを解除し安定流量を確保、(3) シャワー・キッチンの同時全開を避ける運用、(4) 吐水口・シャワーヘッド・入口ストレーナーの清掃、(5) 建物側で減圧弁やポンプ設定の見直しを管理者へ相談――が挙げられます。ガスメーターや調整器(レギュレーター)は安全装置と一体で動作しており、ユーザーによる調整は行わないのが原則です。恒常的に症状が出る場合は、給湯器の号数(16・20・24号など)の適合、給水方式(直結/受水槽)や配管径、器具の同時使用計画を含め、設備全体での負荷と供給のバランスを点検します。圧力・流量問題は季節や時間帯で様相が変わるため、発生日・時刻・使用条件の記録が原因究明に有効です。

マイコンメーター復帰手順

都市ガスのマイコンメーター(遮断弁付きガスメーター)は、震動(地震)・異常流量の継続・長時間使用・圧力異常などを検知すると自動的にガス供給を遮断し、機器の燃焼が継続できない状態になります。遮断は安全作動であり、復帰は各ガス事業者の手順に従うことが前提です。一般的な流れは、(1) ガス臭・異音・焦げ臭がないか確認、(2) すべてのガス機器の火を止め栓を閉める、(3) 窓を開けて換気、(4) メーターの表示や復帰ボタン案内に沿って操作、(5) 復帰待機中は点滅が止まるまで待ち、(6) 復帰後に一つずつ機器を試運転――というステップです。ただし、ガス臭がある・遮断が繰り返される・復帰中に異常を示す場合は、直ちに使用を中止し事業者へ連絡します。復帰操作は、屋内の火気・換気扇・着火源を止め、静電気にも配慮しつつ落ち着いて行うことが推奨されています。震度感知による遮断や長時間使用による遮断は、給湯器の不調と見分けがつきにくい場合がありますが、他のガス機器(コンロ等)の点火状況が参考になります。メーターの設置場所(屋外・メーターボックス内)により表示が見えづらいこともあるため、夜間は照明を確保して安全に操作します。復帰後も燃焼ランプがすぐ消える場合は、給湯器側の要因(点火・風路・流量・ドレン)を疑って切り分けを進めます。

ドレン詰まり・凍結の対処

高効率型(いわゆるエコジョーズ)の給湯器は、燃焼ガスから熱を回収する際に酸性の結露水(ドレン)が発生します。ドレンは中和器を通って排水されますが、ホースの折れ・押しつぶれ・逆勾配・滞水・氷結、中和器の充填材劣化・詰まり、排水受け側の詰まり・水位上昇などが起きると、燃焼室周辺の圧力バランスや排気の流れに影響し、数分後に失火・停止する事例があります。ユーザーが安全に行える一次確認は、(1) 電源オフ・止水のうえで機外に出ているドレンホースの屈曲・踏みつけ・物の下敷きの有無を目視、(2) 先端が水勾配の下り方向へ向き、先端が水没していないかを確認、(3) 冬期はホース外周の霜・氷結をタオルで包みぬるま湯で徐々に解かす(熱湯や火気は使用しない)、(4) 簡易的な保温(市販保温材・断熱テープ)で再凍結を抑制――といった範囲にとどめます。ホースの延長・切断・継手の追加、中和器の分解、勾配の付け直し、排水経路の変更は専門作業です。バルコニーや狭所では、植木鉢受け皿・排水溝の堆積物・家財で先端がふさがる事例が多く、台風や落ち葉シーズン後は重点的に点検します。中和器の寿命や詰まりが進むとpHや排水抵抗の面で影響が出るため、年数が進んだ機器では定期点検や部品交換が推奨されます。凍結対策としては、ホースの露出長を短くする、凍結しにくい経路を選定する、勾配を確保して滞留を防ぐ、先端を飛沫が凍りつきにくい位置へ逃がす、といった設置環境の見直しが再発防止に有効です。改善が見られない、異音(ポコポコ・ゴボゴボ)や水漏れ跡がある場合は、運転を中止し専門点検へ移行します。

| 要因 | 現れやすい症状 | 一次確認(ユーザー) | 専門対応の例 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 強風・設置環境 | 強風時のみ停止 | 給排気口清掃と周囲離隔の確保 | 防風板設置や位置見直し | 角地や狭所は渦流の影響 |

| 点火系の劣化 | 点火直後に消灯 | 自助不可 | 電極交換・バーナー清掃 | 年式が古いと併修を提案 |

| 流量検知・水量弁 | 温度不安定や途中停止 | フィルター清掃と同時使用抑制 | センサー点検・弁整備 | 最低作動流量の確保が要点 |

| ガス圧・水圧低下 | 混雑時間帯だけ不調 | 時間帯変更や流量確保 | 減圧弁調整やポンプ導入 | 恒常的なら設備改善 |

| 排気・風圧監視 | 不定期に停止や再点火 | 自助不可 | 配管清掃や部品交換 | 導管詰まりの有無を確認 |

| ドレン経路の不良 | 数分後に消灯 | ホース折れや凍結の解消 | 勾配是正と排水経路見直し | 高効率機で顕在化しやすい |

メモ:製造からおおむね10年を超える場合、単発修理よりも本体交換の総合コストが有利になるケースがあります。配管のストレーナーや混合栓の劣化も併発しやすいため、同時点検が効率的です。

まとめ:給湯器の燃焼ランプがすぐ消える

- 燃焼ランプの消灯は安全装置作動の可能性が高く再使用前に原因の切り分けを行う

- 強風や台風時のみ止まる場合は設置環境と給排気の流路を最優先で点検する

- 点火直後に消える場合は点火電極やイグナイタの劣化や汚れを疑い専門点検を依頼する

- 数分後に消える場合は風路抵抗過熱保護ドレン滞留など継続燃焼要因を確認する

- 給排気口の清掃と周囲の離隔確保はユーザーが安全に実施できる一次対応である

- 流量不足はストレーナー清掃と同時使用抑制と開度調整で最低作動流量を確保する

- ガス圧や水圧の一時低下が疑われる場合は使用時間帯をずらし安定流量を確保する

- マイコンメーター遮断時は事業者の手順で復帰し再発やガス臭時は中止して連絡する

- 高効率機はドレン経路の折れ逆勾配凍結水没などを重点的に点検して再発を防ぐ

- 異音焦げ臭すす付着など危険兆候がある場合は直ちに停止して点検を依頼する

- 分解改造安全装置の無効化は厳禁でありユーザーは非分解の一次確認に限定する

- 発生日時天候使用条件エラー表示を記録し点検時に具体的に共有して切り分けを促進

- 季節イベント後は給排気口とフィルターの清掃を習慣化して燃焼の安定を維持する

- 製造年が古い機器は併修が増えやすく総合コストで本体交換の検討が有効である

- 安全最優先で一次確認に留め必要に応じて迅速に専門業者へバトンを渡す

燃焼ランプがすぐ消えるとき最初に確認することは?

ガス臭・異音・焦げ臭・すすの付着がないかを最優先で確認し、疑いがあれば直ちに停止して事業者へ連絡します。危険兆候がなければ電源を切り、給排気口の付着物や周囲の離隔、入口フィルター・各水栓ストレーナーの目詰まり、同時使用の有無を確認します。

強風・台風の日だけ止まるのはなぜ?対策は?

突風や巻き込み風で給排気が乱れ、炎検知や風圧監視が不安定になるためです。運転を避け、風の弱い時間帯に再確認し、口元清掃と周囲の整理を行います。恒常的なら防風板や設置位置の見直しなど専門工事を検討します。

点火直後に数秒で消える原因は?

点火電極の摩耗・汚れ、イグナイタ出力低下、バーナーのスス付着、ガス圧の一時低下、風圧スイッチの誤検知、最低作動流量未満などが疑われます。分解は危険のため、ユーザー側は給排気口・フィルター清掃と使用条件の見直しにとどめます。

いったん燃えてから数分で消えるのは?

熱交換器や風路の抵抗増加、排気ファンの回転低下、過熱保護の介入、ドレン滞留(高効率機)、流量変動などが考えられます。ドレンホースの折れ・逆勾配・凍結、排水先の水没を目視確認します。

エラー111/121が出たときの対応は?

111は点火不良、121は燃焼異常の意味で使われることが多いですが詳細は機種依存です。危険兆候がなければ電源オフで給排気口・フィルター清掃や同時使用の抑制を行い、再発・継続時は使用を中止して点検を依頼します。

マイコンメーターが遮断したか確認する方法は?

他のガス機器が点くか、メーター表示やランプの状態を見ます。遮断が疑われる場合は事業者の手順に従って復帰操作を行います。ガス臭や遮断の繰り返しがあれば復帰を中止し連絡します。

水圧が低い・節水ヘッド使用時に止まるのは?

最低作動流量を下回ると需要なし判定で消火します。節水モードを解除し、吐水口・シャワーヘッド・入口ストレーナーを清掃、同時使用を控えて安定流量を確保します。

エコジョーズのドレンで止まることはある?

ドレンホースの折れ・逆勾配・凍結・先端の水没、中和器の詰まりで滞水し、燃焼が不安定化することがあります。ホース経路と先端の状態を点検し、改善しない場合は専門点検を依頼します。

虫よけネットや自作カバーは付けてよい?

目合いが細かすぎるネットや自作カバーは通風抵抗を増やし、燃焼不良・一酸化炭素リスクを高めます。アクセサリーの要否・仕様は必ずメーカー指示に適合させ、独自の改造は行いません。

キッチンは出るのにシャワーだけ止まる理由は?

シャワーヘッドや混合栓のフィルター詰まり、節水機構の影響、サーモカートリッジ不良などで実流量が不足しがちです。シャワー側のフィルター清掃と節水解除、同時使用の見直しで切り分けます。

賃貸の場合は誰に連絡すればよい?

自己分解は行わず、管理会社・オーナー経由でメーカーまたは施工業者の手配を依頼します。発生日時・天候・使用場所・温度設定・同時使用・エラー表示などの記録を伝えると診断が円滑です。

修理と交換の判断基準は?費用は?

製造からおおむね10年前後経過し併発が多い場合は交換が有利なことがあります。費用は機種・設置・地域で大きく変動するため現地見積が前提です。安全装置関連の不具合は早期点検・対応が推奨されます。

自分でやってはいけないことは?

分解・改造・安全装置のバイパス・ガス調整器の操作・排気方向の変更は厳禁です。疑いがあれば使用を中止し、一次確認(清掃・離隔確保・同時使用抑制)に留めて専門業者へ依頼します。

参考・出典

- リンナイ|エラーコード111(点火不良) – エラー111の公式定義と一次確認

- ノーリツ|エラー表示「121」 – 燃焼途中停止(炎検知・安全装置)の解説

- 日本ガス協会|ガスが止まったら(マイコンメーター復帰) – 復帰手順(全機器停止→復帰ボタン→約3分)

::contentReference[oaicite:8]{index=8}

▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!

タグ:使い方・選び方