給湯器なし生活は可能?不便と代替手段を徹底解説

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

「給湯器なし生活」と検索しているあなたは、もしかすると急な給湯器の故障や、ガス契約をしていない生活環境に直面しているのかもしれません。この記事では、給湯器を使わないとどうなる?という疑問に答えるだけでなく、実際に給湯器を使わずに暮らす方法や、ガスなしお湯生活の実情について詳しく解説します。

例えば、冬場に給湯器をつけっぱなしにしておくとどうなる?という不安や、給湯器を切った方が節電になる?という節約視点の悩みまで、現実的な対応策をわかりやすくまとめています。また、給湯器を50度に設定するとガス代はいくらくらいになりますか?や、給湯器をつけっぱなしにしておくと1日いくらかかりますか?といった光熱費に関するリアルなデータも取り上げます。

さらに、賃貸のキッチンでお湯が出ないときはどうすればいいですか?といった環境別の対処法や、家庭内でお湯を沸騰させる方法、お湯を沸かす際の効率的な手段、防災湯沸かしおすすめグッズまで網羅的に紹介。

給湯器がなくても快適な生活を目指せるように、本記事では代替手段や工夫を多数紹介しています。今すぐ実践できる情報を手に入れて、突然のトラブルや節約生活にしっかり備えていきましょう。

この記事で分かる事

-

給湯器なし生活の具体的な不便さと対処法

-

お湯を確保するための代替手段や器具の種類

-

節電やガス代に関する給湯器の運用知識

-

防災や非常時に備えた湯沸かしの工夫

給湯器なし生活はどこまで可能か?

より詳しい情報については、給湯 器 ない と どうなる徹底ガイドをご覧ください。

-

給湯器を使わないとどうなる?

-

ガスなしお湯生活の現実とは?

-

賃貸のキッチンでお湯が出ないときはどうすればいいですか?

-

給湯器を切った方が節電になる?

-

冬場に給湯器をつけっぱなしにしておくとどうなる?

給湯器を使わないとどうなる?

給湯器を使わずに生活することは可能ですが、かなりの不便を伴います。お湯が出ないだけで、日常生活の快適さが大きく損なわれるからです。

まず、最も影響が出るのは入浴です。冬場の水シャワーは身体への負担が大きく、体温の急激な低下による風邪や体調不良のリスクも高まります。お湯のありがたみを実感する瞬間といえるでしょう。さらに、洗顔や手洗いも冷水になり、特に寒い季節には手がかじかむような辛さがあります。

次に問題となるのが台所の使用です。水だけで油汚れを落とすのは簡単ではありません。お湯を使えば短時間で汚れを浮かせられますが、水しか出ない場合、洗浄力が大きく低下し、洗い物の効率が著しく下がります。

もちろん、やかんや鍋でお湯を沸かして代用することはできますが、時間や手間がかかるため、毎日の生活にはかなりの根気が必要になります。さらに、家族がいる場合はその手間が何倍にもなる可能性があります。

このように、給湯器がない状態では、多くの家事や衛生面で支障が出るため、非常時の一時的な対応策としてはともかく、長期間にわたる生活には工夫と忍耐が必要です。

ガスなしお湯生活の現実とは?

ガスが使えない状態でお湯を確保する生活は、想像以上に過酷です。現代の生活は「蛇口をひねればお湯が出る」という快適さに慣れているため、ガスなしで生活するには大きな変化と準備が求められます。

まず、お湯を作る方法として主流になるのは電気を使った加熱方法です。電気ケトルや投げ込みヒーターなどを使えばある程度のお湯は確保できますが、風呂1回分の量を準備するには時間がかかり、電気代もかさみます。たとえば、「沸かし太郎」と呼ばれる製品を使って180リットルのお湯を作るには8時間前後かかるうえ、月々の電気代が6,000円以上になるケースもあります。

また、調理や洗い物も一工夫が必要です。料理では野菜を茹でた際のゆで汁を再利用する、鍋やフライパンは食後すぐに洗って汚れが固まらないようにするなど、細かな工夫が不可欠です。

さらに、給湯器がなくガスも止まっている場合には、お風呂もシャワーも使えません。銭湯やジムのシャワーを利用する方法もありますが、時間や交通費がかかるため、日常的に利用するのは現実的ではないこともあります。

言い換えれば、ガスのない状態でお湯を確保するには、計画的な対応と一定の忍耐が必要になります。災害時などの一時的な対応としては有効でも、恒常的な生活スタイルとしては負担が大きいと言わざるを得ません。

賃貸のキッチンでお湯が出ないときはどうすればいいですか?

賃貸物件のキッチンでお湯が出ない場合、まずは原因を特定することが重要です。単に給湯器の電源が切れているだけであれば、すぐに復旧できる可能性があります。しかし、構造的にお湯の配管がない物件や、経年劣化による故障の場合には、別の対策が必要になります。

このような場合、最も現実的な対処法は小型の電気式湯沸かし器や瞬間湯沸かし器を設置することです。シンク下に設置できるコンパクトな電気温水器であれば、工事も簡易で賃貸住宅でも導入しやすい製品が多く販売されています。ただし、物件によっては工事の制限があるため、事前に管理会社への確認は必須です。

他の方法としては、IHコンロやガスコンロでお湯を沸かし、洗い物の際にボウルや洗面器に注いで使うこともできます。時間と手間はかかりますが、費用を抑えつつ即日対応できる手段としては有効です。

お湯が出ないからといって放置しておくと、特に冬場には洗い物が困難になるだけでなく、衛生面でも問題が出やすくなります。小さな対策であっても生活の快適さが大きく変わるため、早めに対処しておくことをおすすめします。

給湯器を切った方が節電になる?

給湯器の電源をこまめに切ることで節電になるかどうかは、使用状況や給湯器の種類によって変わります。単純に「切った方が良い」とは言い切れませんが、一定の条件下では節電効果が期待できます。

例えば、長時間家を空ける場合や旅行に出る際には、給湯器の電源をオフにすることで待機電力の無駄を抑えることができます。これは特に、常に内部の水を一定温度に保つタイプの機種に当てはまります。

一方、日常的に使用する環境で毎回電源を切ってしまうと、逆に無駄が生じる可能性があります。給湯器は電源を入れるたびに一定のエネルギーを消費するため、頻繁にオンオフを繰り返すと、その都度エネルギーを使うことになり、結果的に効率が悪くなる場合もあるのです。

また、電源を切ることでタイマー設定やリモコン機能がリセットされる機種もあるため、毎回の設定に手間がかかるというデメリットもあります。

このため、日常的には電源を入れたままでも問題はありませんが、不在が長時間続く場合には電源オフが有効という使い分けが大切です。節電の観点だけでなく、使用頻度や生活リズムも踏まえて判断するようにしましょう。

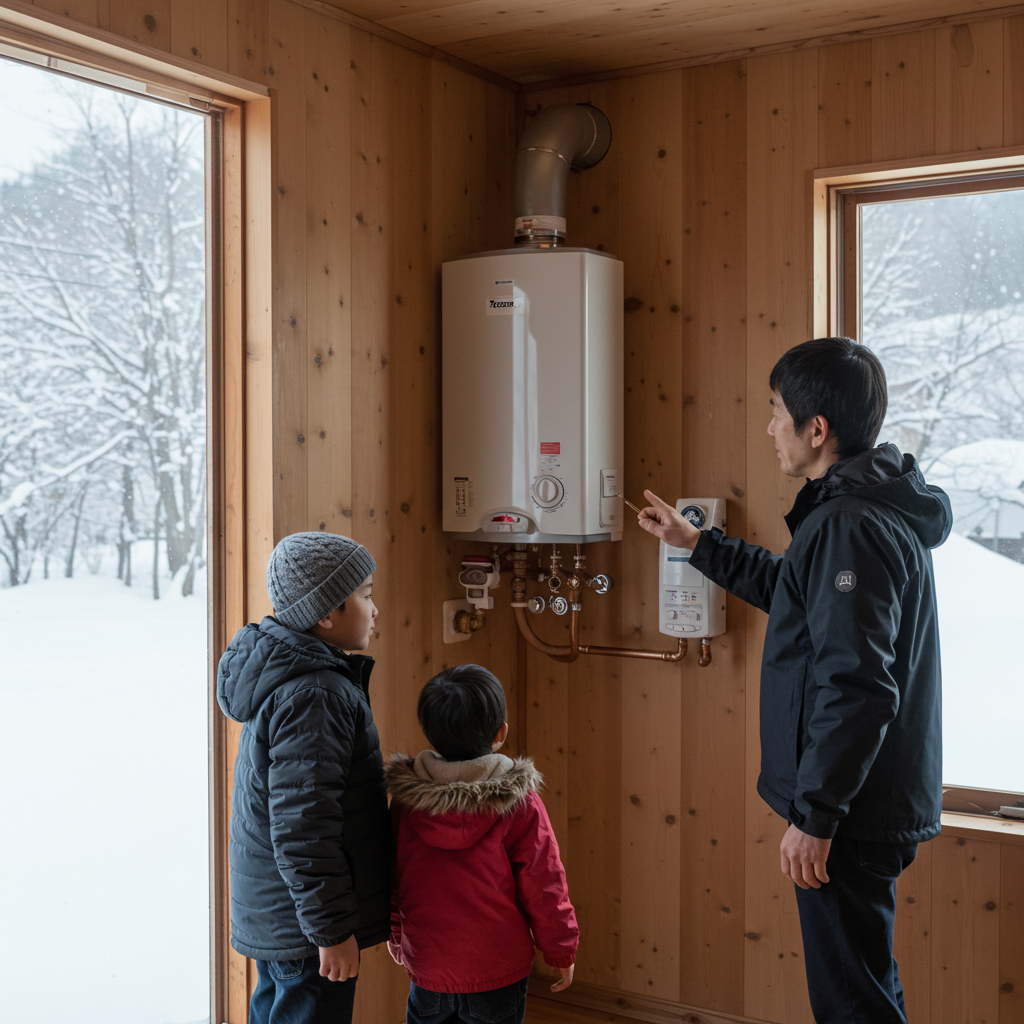

冬場に給湯器をつけっぱなしにしておくとどうなる?

冬場に給湯器をつけっぱなしにしておくことには、メリットとリスクの両方があります。特に寒冷地では凍結防止の観点から、あえて電源を切らない方が望ましい場合もあります。

まず、冬場に注意すべきは配管の凍結です。給湯器の電源を切ってしまうと、内部の水が冷えすぎて凍結し、最悪の場合は配管や本体の破損につながります。そのため、多くの給湯器には「凍結防止機能」が搭載されており、この機能を有効にするためには電源を入れたままにしておく必要があります。

一方で、電源を入れたままにしておくと、多少の待機電力がかかります。ただしその電力消費は一般的に非常に小さく、数円〜十数円程度に留まるため、大きな経済的負担になることは少ないと言えます。

また、寒い朝などにすぐお湯を使いたい場合にも、つけっぱなしにしておく方が利便性は高くなります。給湯器を都度起動する時間が短縮できる点もメリットです。

総合的に見ると、冬場は給湯器をつけっぱなしにしておく方が安心であり、配管の保護や快適性の維持にもつながります。ただし、長期間家を空ける場合や凍結リスクの低い地域に住んでいる場合には、電源を切る選択もあり得ます。使用環境に応じた判断が重要です。

給湯器なし生活に備える実用ガイド

-

お湯を沸かす代替手段を考える

-

お湯を沸騰させる方法とその注意点

-

防災湯沸かしおすすめのアイテム

-

給湯器を50度に設定するとガス代はいくらくらいになりますか?

-

給湯器をつけっぱなしにしておくと1日いくらかかりますか?

お湯を沸かす代替手段を考える

給湯器が使えない場合、お湯を確保するための代替手段を知っておくことはとても重要です。日常生活の中で必要となるお湯を、他の方法でどうまかなうかがポイントになります。

まず代表的なのは、電気ポットや電気ケトルを使う方法です。短時間で安全にお湯を沸かせるうえ、コンセントさえあれば設置場所を選びません。調理用、洗い物用、洗顔など多用途に活用できます。

さらに、カセットコンロ+鍋ややかんの組み合わせも効果的です。災害時の備えとしても普及している手段であり、比較的安価に導入できます。特に、屋外での使用も可能な点は非常に便利です。

一方で、ソーラー温水器のような自然エネルギーを使う方法もあります。これは設置のハードルがやや高いものの、一度設置すれば電気代やガス代をかけずに温水を得ることができます。環境負荷の低減という観点でもメリットがあります。

ただし注意点として、これらの手段は大量のお湯を継続的に供給する能力に限界がある点です。特に入浴などでは何度もお湯を沸かして溜める必要があるため、時間と労力がかかります。

このように、代替手段はいくつも存在しますが、それぞれに特性があります。目的や生活スタイルに応じて、複数の方法を併用するのが現実的です。

お湯を沸騰させる方法とその注意点

お湯を沸騰させるには、道具や燃料を選ばずにできる方法から、高性能な器具を使う方法まで幅広くあります。ただし、使い方を誤ると危険を伴うため、注意が必要です。

最も一般的なのは、IHコンロやガスコンロを使って鍋・やかんで加熱する方法です。この方法であれば、湯量に応じて加熱時間を調整しやすく、家庭でも簡単に実行できます。

他にも、電気ポットや電気ケトルを使えば、スイッチひとつで自動的に沸騰させてくれるため、時間の節約にもつながります。火を使わないため、小さな子どもがいる家庭でも比較的安心です。

一方で、投げ込みヒーターなどの機器を使う際は、取り扱いに十分な注意が必要です。耐熱容器以外で使用すると容器が変形したり、火災につながる可能性があります。特に、水を張っていない状態で使用するとヒーター自体が過熱して故障や事故の原因になります。

また、ソーラークッカーや太陽熱温水器を利用することで、晴れた日に限っては電力もガスも不要でお湯を作ることが可能です。ただし、天候や季節に左右されるため、安定した使用には向きません。

このように、どの方法を選ぶにしても、それぞれに特有のリスクや手間があります。安全性と効率のバランスを見極めながら使い方を工夫することが求められます。

防災湯沸かしおすすめのアイテム

災害時や給湯器の故障など、非常時にお湯が必要になる場面は少なくありません。そのような時に役立つ湯沸かしアイテムを日頃から備えておくと安心です。

まずおすすめなのは、ポータブルガスコンロ+やかんや鍋の組み合わせです。カセットボンベ式であれば電源が不要で、非常時でもお湯を沸かすことができます。ボンベは長期保存が可能なので、防災用品として非常に優秀です。

次に注目したいのが、電気が使える場合に活躍する投げ込みヒーターやポータブル電気ケトルです。特に投げ込みヒーターは、風呂桶やバケツなど任意の容器でお湯を沸かせるため汎用性が高く、災害後の生活でも活躍します。

また、太陽熱を利用したソーラー加熱バッグのような製品もあります。水を入れて太陽光に当てるだけで温水が作れる仕組みで、電気もガスも必要ありません。晴れた日にはシャワー代わりとしても使用できます。

ただし注意点として、これらのアイテムは一度に沸かせる量が限られるため、使用目的に応じて複数個用意しておくことをおすすめします。また、カセットボンベなどの燃料は定期的に交換し、使用期限を管理することも忘れてはいけません。

防災用品として湯沸かし器具を備えることで、非常時でも心と体の衛生を保ちやすくなります。生活インフラが止まった場合に備えて、日頃から用意しておくことが重要です。

給湯器を50度に設定するとガス代はいくらくらいになりますか?

給湯器の温度設定を50度にした場合のガス代は、使用量や地域、契約プランによって差がありますが、一般的な家庭であれば月に数千円程度の増加につながる可能性があります。

なぜなら、50度という高温設定は給湯器がより多くのガスを消費することを意味するからです。通常、給湯器の設定温度は38〜42度程度が主流とされており、これよりも高い温度に設定することで必要以上のエネルギーを使ってしまうことがあります。

例えば、シャワーで使う際に50度で給湯してしまうと、水で温度を下げて使うことになり、ガスを多く使ってお湯を作ったうえで、さらに水も使用するという非効率な状況が生まれます。これではガス代も水道代も無駄になってしまいます。

また、高温のお湯はやけどのリスクもあるため、小さな子どもや高齢者がいる家庭では特に注意が必要です。設定温度は適切に管理し、用途に応じてこまめに調整することが大切です。

節約を意識するのであれば、42度前後に設定し、必要に応じて温度を上げ下げする運用がおすすめです。使い方次第で、安全性と経済性を両立できます。

給湯器をつけっぱなしにしておくと1日いくらかかりますか?

給湯器をつけっぱなしにしておいた場合のコストは、実はそこまで高くはありません。多くの給湯器は「待機状態」での電力消費が少なく、ガスを使っていない間は料金も発生しにくいためです。

具体的な金額としては、給湯器のタイプにもよりますが、1日あたりの電気代は数円〜十数円程度であることが一般的です。これは待機電力によるもので、実際にお湯を使っていない間はガス代はかかりません。

ただし、給湯器によっては保温機能が常に作動していたり、センサーが稼働している機種もあります。そのようなモデルでは電気消費がやや増える可能性がありますが、それでも1日あたり数十円を超えることは少ないとされています。

一方で、頻繁に給湯器の電源をオン・オフすることで内部機構に負荷をかけてしまい、機器の寿命を縮めてしまうリスクもあります。特に寒冷地では、つけっぱなしによって配管の凍結を防げるという安全面での利点もあります。

コストを極力抑えたい場合は、長期不在時や旅行時のみ電源をオフにするという形で使い分けるのが現実的です。日常生活においては、つけっぱなしでも大きな負担にはなりません。

給湯器据置型デメリットを踏まえた給湯器なし生活の総括

-

給湯器なし生活は日常の衛生管理に大きな影響を与える

-

入浴時の水シャワーは冬場に健康リスクが高まる

-

洗い物で油汚れが落ちにくくなり衛生面が低下する

-

家族が多いとお湯を手作業で沸かす手間が倍増する

-

ガスがないと電気加熱に頼るため光熱費が上昇しやすい

-

電気式湯沸かし器は便利だが設置に管理会社の許可が必要

-

小型温水器は便利だが湯量に限界がある

-

投げ込みヒーターは手軽だが使用条件を誤ると危険

-

ソーラー加熱装置は天候に左右されるため安定性に欠ける

-

給湯器をこまめに切るとかえってエネルギー効率が悪化する

-

冬場は配管凍結防止のため電源を入れたままにするのが安全

-

給湯器の高温設定は無駄なガス消費と火傷リスクを招く

-

給湯器の待機電力は小さいがつけっぱなしの癖に注意が必要

-

非常時はカセットコンロと鍋でお湯を作るのが確実な手段

-

防災用途での湯沸かしアイテムは日頃から準備が必要

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:比較