給湯 器 ない と どうなる徹底ガイド

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器が見当たらない部屋に入居すると、毎日の入浴や洗面はどうすればいいのか、光熱費は増えるのかと不安になりますよね。給湯器ない風呂や給湯器なしシャワーで乗り切れるのか、給湯器がない家や給湯器がないマンションでは何が起きるのか、給湯なしとは何を意味するのか、そして給湯器ない賃貸や給湯器リモコンがない賃貸の注意点まで、給湯器を使わないとどうなるかを一つずつ整理します。あわせて、住まい選びの参考として給湯器の普及率はの疑問にも触れ、設備の有無で暮らしがどう変わるかを具体的に解説します。この記事は、給湯器ないとどうなるの疑問に対し、契約や設備、代替手段、コスト、安全面の視点から総合的に理解できる内容です。

- 給湯設備がない住まいで起きる不便と代替策を理解

- 賃貸契約時に確認すべき給湯関連の条件を把握

- 代替入浴法のコストや衛生面の注意点を学ぶ

- 家計や健康、安全面への影響と対策を整理

給湯 器 ない と どうなるの基本知識と影響

この件に関する総合的な情報は、給湯 器 故障 お 風呂の完全対策ガイドで詳しく解説しています。

- 給湯なし とは何を指すのか解説

- 給湯器がない家で起こる日常の不便

- 給湯器ない 風呂の利用方法と注意点

- 給湯器なし シャワーでの生活対応策

- 給湯器がない マンションの事例と事情

給湯なし とは何を指すのか解説

不動産や住宅設備の分野で使われる「給湯なし」という表記は、単にお湯が出ないという意味にとどまらず、建物の構造や設備仕様、入居者の生活スタイルに大きな影響を及ぼす要素です。具体的には、室内の水栓やシャワーに接続される給湯器が設置されていない、または設置されていても機能が停止している状態を指します。ここで言う給湯器には、都市ガスやプロパンガスを熱源とする瞬間式ガス給湯器、電気式瞬間湯沸かし器、貯湯式電気温水器、エコキュートなどのヒートポンプ式給湯機が含まれます。

住宅における給湯方式は、建物の築年数や構造、所在地のインフラ条件によって異なります。総務省の住宅・土地統計調査によると、日本の持ち家世帯では9割以上が何らかの給湯設備を備えていますが、築40年以上の木造住宅や簡易宿泊所などでは、給湯設備が設置されていないケースも確認されています(出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/)。

「給湯なし」という条件で物件を契約すると、日常生活で必要なお湯の確保方法を自分で準備する必要があります。契約前には、設置可能な給湯方式、ガス種別、配管経路、電気容量、工事の可否などを確認しなければなりません。これらを見落とすと、入居後に追加費用や工事制約で生活に支障が生じる可能性があります。

給湯器がない家で起こる日常の不便

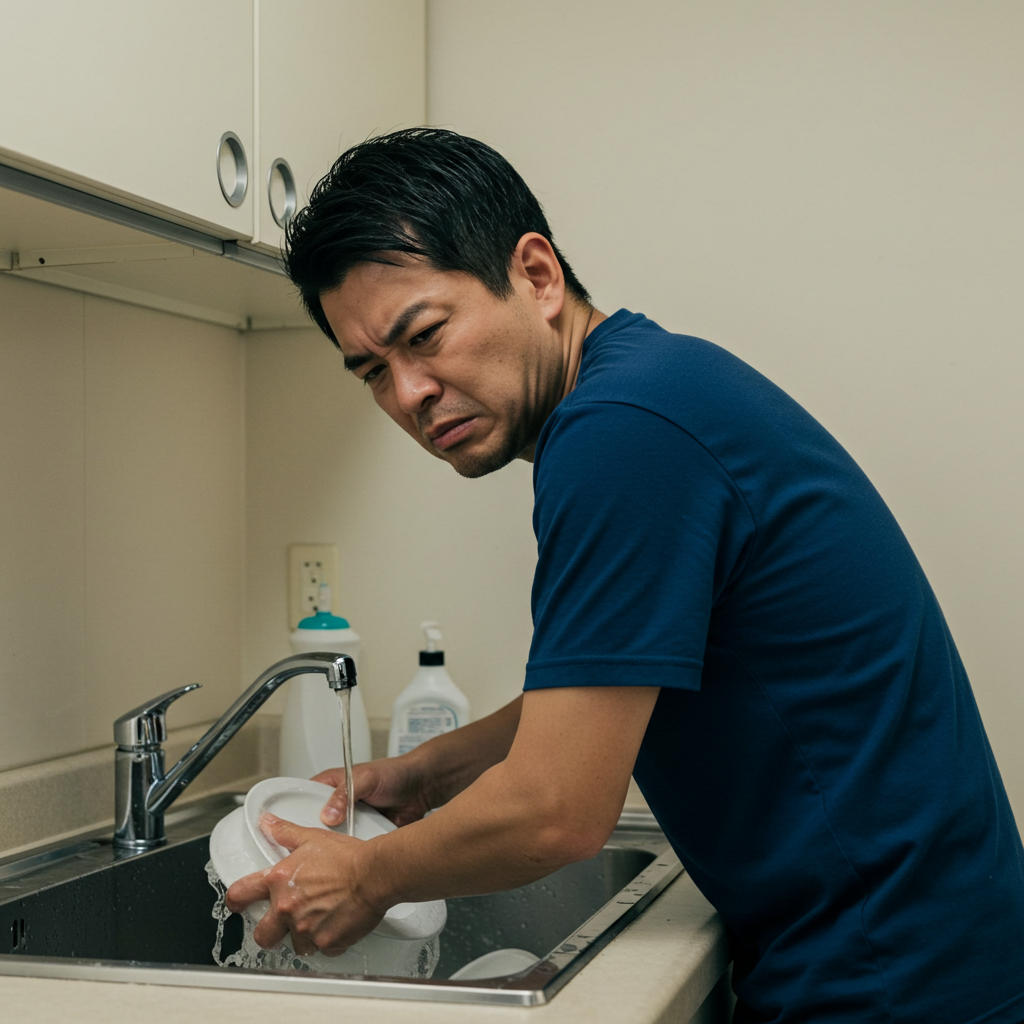

給湯器がない家では、入浴、洗顔、食器洗い、洗濯など、温水を使うあらゆる場面で手間と時間が増加します。たとえば入浴では、やかんや電気ケトルでお湯を沸かし、適温に調整しながら浴槽にためる必要があります。この作業は1回の入浴で40〜50リットル程度の湯を準備することになり、沸かす時間とエネルギー消費がかさみます。

台所では、油汚れを落とすための温水がないため、食器の下洗いや洗剤使用量が増える傾向があります。特に冬季は水温が5℃前後まで下がる地域もあり、冷水での洗い物は手荒れや肌の乾燥を招くことがあります(出典:国立環境研究所「日本の気温変化データ」https://www.nies.go.jp/)。

また、電気ポットやIHコンロを使って都度お湯を作る生活は、待機電力や加熱電力の積み重ねで電気代が増加することがあります。仮に1日10リットルのお湯を電気ケトルで作った場合、1kWhあたり31円の電気料金で月に約930円〜1,200円程度が追加される試算もあります。さらに、給湯器を後付けする場合には、建物の構造や配管条件によって工事費が数万円から20万円以上かかることもあり、契約時点での確認が不可欠です。

給湯器ない 風呂の利用方法と注意点

給湯器がない環境で風呂を利用する場合、考えられる選択肢は大きく分けて3つです。1つ目は近隣の銭湯や温浴施設を利用する方法、2つ目は自宅でやかんや電気ケトルなどを使って湯をためる方法、3つ目は小型電気式ヒーターや簡易給湯ポンプを使う方法です。

銭湯利用は、1回あたりの入浴料が地域により470〜500円(東京都は大人1回500円)程度かかりますが、大型浴槽やサウナが利用できる快適さがあります。ただし、毎日通うと月1万5千円以上の出費となるため、家計負担が大きくなる可能性があります。

自宅で湯をためる場合は、衛生管理が課題です。浴槽の湯を長時間ぬるい温度で放置すると、レジオネラ属菌などの細菌が繁殖しやすいとされており(出典:旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策についてのホームページhttps://www.mhlw.go.jp/)、追い焚き機能がない浴槽では、湯を毎回入れ替えることが推奨されます。

小型電気式ヒーターを浴室内で使う場合は、感電防止のために防水規格(IPX5相当以上)の製品を選び、延長コードの使用や換気不十分な状態での加熱は避けなければなりません。導入前には、製品の取扱説明書を熟読し、使用環境が適合しているかを確認することが安全確保につながります。

給湯器なし シャワーでの生活対応策

シャワーが使えない場合や給湯器がない場合、最も現実的な代替方法の一つが、やかんや電気ケトルで沸かしたお湯を水で割り、適温に調整して洗面器やバケツを使って体を洗う方法です。適温は約38〜40℃が目安とされ、皮膚科の一般的な解説でもこの温度帯が肌への負担が少ないとされています。やけど防止のため、熱湯を直接使用することは避け、必ず手首や肘の内側で温度を確認することが推奨されます。

効率的な洗体の順序としては、まず洗面器に適温の湯を準備し、全身を濡らしたあとに石鹸で洗い、最後にぬるま湯で流す方法が有効です。髪はまとめ洗いにして、すすぎ用のぬるま湯を事前に確保しておくと作業時間とお湯の消費量を抑えられます。また、省エネの観点からは、保温性の高い洗面器やステンレス製バケツ、バスローブを活用することで、湯温低下や体の冷えを防ぐことができます。

衛生面では、厚生労働省が公表する生活衛生の指針にもあるように、長期間お湯を使わない生活は皮脂や汗の蓄積による皮膚トラブルのリスクを高めるとされています。入浴頻度が減る時期は、温かい濡れタオルでの全身清拭、アルコールフリーのボディシートの使用、ドライシャンプーでの頭皮ケアなど、複数の代替手段を組み合わせることが推奨されます。

給湯器がない マンションの事例と事情

マンションで給湯器がないケースは、戸建て住宅とは異なる事情を伴います。典型的な例として、集中給湯方式から個別給湯方式へ切り替える際の工事中、機器更新待ちによる一時的な未設置状態、または設備更新の合意形成が遅れている管理組合の事情などがあります。

集中給湯方式は、建物内の共用設備で温水を作り、各住戸に供給する仕組みです。この方式では個別の給湯器を持たないため、共用設備のメンテナンス時や故障時には全戸で給湯が止まることがあります。復旧には数時間から数日かかる場合もあり、長期停止の場合は仮設給湯設備の設置や銭湯利用の案内が行われます。

また、マンションでは排気方式や配管経路が厳密に規定されており、特に高層階では強制給排気式(FF式)やバランス型風呂釜(BF式)など特定の機種しか設置できない場合があります。このため、後付けや交換には管理組合の承認が必須で、申請から工事まで数週間を要することもあります(出典:国土交通省「マンション管理適正化指針」https://www.mlit.go.jp/)。

さらに、古い集中給湯設備では省エネ性能が低く、熱供給コストが高い傾向があるとされています。省エネ型への更新は居住者の光熱費削減につながりますが、多額の更新費用や合意形成の難しさから、導入が遅れる事例も少なくありません。

給湯 器 ない と どうなる場合の対策と選択肢

- 給湯器ない 賃貸での契約時の確認ポイント

- 給湯器 リモコン ない 賃貸の使い勝手と注意点

- 給湯器なし 生活で必要な設備や工夫

- 給湯器を使わないとどうなる?健康や家計への影響

- 給湯器の普及率は?国内住宅事情の比較

- まとめとしての給湯 器 ない と どうなるの総合的な考察

給湯器ない 賃貸での契約時の確認ポイント

賃貸契約において給湯器がない、または設置状況が不明な場合は、契約前に詳細を確認することが不可欠です。確認項目としては以下が挙げられます。

-

設置の有無と機種の種類(ガス式・電気式・ヒートポンプ式)

-

給湯できる箇所(浴室、キッチン、洗面所など)

-

給湯器の稼働状況と年式

-

故障時の修理・交換費用の負担区分

-

ガス種別(都市ガスかプロパンガスか)と契約形態

-

排気方式と設置スペースの条件

-

工事の可否と管理会社または貸主の承認要件

費用面では、給湯器を入居者が新設する場合、機種や工事条件によっては5万円から20万円以上の出費になることがあります。設置不可の場合は、銭湯やポータブル給湯器の利用を前提とした生活設計が必要です。契約書に給湯設備の条件が明記されていない場合、後からトラブルになる恐れがあるため、必ず書面で条件を取り交わすことが望まれます。

比較検討のため、契約条件を表形式で整理するのも有効です。

| 状況 | 初期費用の目安 | 毎月費用の目安 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|

| 給湯器なし・入居者設置 | 5万〜20万円 | ガス・電気代 | 工事可否、機種制限 |

| 給湯器あり・現況貸し | なし | 光熱費のみ | 旧式の場合は省エネ性に難あり |

| 集中給湯方式 | なし | 管理費や熱供給費 | 停止時の代替手段確認 |

こうした条件整理によって、生活コストや利便性の差を明確にし、入居後のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

給湯器 リモコン ない 賃貸の使い勝手と注意点

リモコンがない賃貸住宅では、湯温や湯量の制御が限定的になり、日常生活の利便性が低下することがあります。特に、瞬間式ガス給湯器ではリモコンがない場合、温度調整が蛇口の開閉のみで行われるため、季節や水圧の変化により適温を維持しにくくなります。これにより、入浴や調理時に湯温が不安定になることがあります。

また、シングルレバー混合栓の中央位置にレバーを置くと、自動的に給湯が開始されるため、意図せずガスを消費してしまうケースがあります。無駄な着火を防ぐには、レバーを水側に固定する、または目印シールを貼るなどの対策が効果的です。東京都ガス事業者の資料でも、こうした小さな習慣が年間で数百円から数千円の節約につながるとされています。

浴室においてもリモコンがないと湯張りや追い焚き機能が使えず、入浴前に別途お湯をためる必要があります。冬季は浴槽内の湯温低下が早いため、入浴直前に準備を完了させることが望ましいです。また、ガス給湯器には凍結防止機能が搭載されているものが多く、本体の通電を切ると冬場の配管凍結の恐れがあります。メーカー取扱説明書や都市ガス事業者の案内にもある通り、冬季は電源プラグを抜かず通電状態を維持することが推奨されます(出典:東京ガス「ガス機器凍結予防」https://home.tokyo-gas.co.jp/)。

安全面では、リモコンがないことでエラー表示が確認できないため、異常時は異音・異臭・湯温の急変といった兆候を敏感に察知し、早めに使用を中止して管理会社やガス事業者へ連絡することが重要です。

給湯器なし 生活で必要な設備や工夫

給湯器がない生活を快適に維持するには、計画的な道具の用意と生活動線の工夫が欠かせません。最低限あると便利な設備としては、以下のようなものが挙げられます。

-

大容量(1.5〜2リットル以上)の電気ケトルまたは電気ポット

-

断熱性の高い湯おけやバケツ、保温ボトル

-

ドライシャンプーやボディシート、清拭用の柔らかいタオル

-

キッチン用の耐熱手袋や高性能油汚れ用洗剤

-

折りたたみ式ランドリーバスケット(用途別に色分け可能)

入浴の場合は、湯の使用順序を工夫することで効率が大きく変わります。例えば、先に髪や体を洗ってから湯をためることで、湯温が高いうちに入浴でき、追い焚き不要で温かさを保てます。また、キッチンでは湯せんや電子レンジ加熱で作ったぬるま湯を洗い桶に入れ、油汚れは紙や布で事前に拭き取ることで洗剤とお湯の使用量を大幅に削減できます。

冬季の生活では、浴室や洗面所と室内の温度差に注意し、ヒートショック防止の観点から脱衣所の暖房や浴室暖房機能を活用することが推奨されます。消費者庁の公表データによれば、ヒートショックでの死亡事故は増加傾向にあり、特に入浴環境の温度管理が重要視されています(出典:消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_042/assets/consumer_safety_cms204_20201119_02.pdf)。

給湯器を使わないとどうなる?健康や家計への影響

給湯器を使わない生活は、短期間であれば対応可能ですが、長期化すると健康面や家計への影響が顕著になります。衛生面では、温水による洗浄ができないことで皮脂や汗の蓄積が進み、皮膚のかゆみ、吹き出物、乾燥といった症状が現れやすくなります。特に高齢者や乳幼児は皮膚バリア機能が弱いため、清拭や部分浴を組み合わせて清潔を保つことが必要です。

寒冷期に冷水での洗顔や手洗いを続けると、末梢血管が収縮し、冷えによる血圧上昇や免疫低下のリスクがあるとされています。また、冷えた体で就寝すると深部体温の低下により睡眠の質が下がる可能性もあり、睡眠学の研究でも深部体温の上昇が入眠促進に有効であると報告されています(出典:日本睡眠学会)。

家計面では、給湯器の待機電力消費は年間数百円程度と小さい一方、こまめなオンオフによる省エネ効果は限定的です。むしろ、給湯器を完全に使わず電気ケトルや電子レンジで代替すると、光熱費が想定以上に増えるケースもあります。さらに、冬季に本体の通電を切ることで凍結防止機能が働かず、修理費用が数万円単位になる事例もあります。

こうしたリスクとコストを考えると、給湯器の使用を控える場合でも、短期間に留める、あるいは高効率機器への更新で長期的なコスト削減を図るといった計画的な対応が望まれます。

給湯器の普及率は?国内住宅事情の比較

日本国内における給湯器の普及率は非常に高く、総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年版)によれば、持ち家世帯では95%以上、賃貸住宅でも85%以上が何らかの給湯設備を備えているとされています(出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/)。

この数字からも、給湯設備が生活インフラとしてほぼ標準化していることが分かります。

地域別に見ると、北海道や東北などの寒冷地では、寒い季節の生活快適性と安全性の観点から、ガスまたは灯油式の給湯器の普及率がほぼ100%に近い水準です。一方、温暖地域や都市部の古い木造アパート、築年数の経過した簡易宿泊所などでは、給湯器未設置の物件も一定数存在します。

給湯器の種類別シェアでは、都市ガス式瞬間湯沸かし器が約60%、プロパンガス式が約20%、電気温水器やエコキュートなどの電気式が約15%、その他(薪ボイラーや太陽熱温水器など)が数%を占めています。特に電気式の普及は、再生可能エネルギー利用やCO₂排出削減を背景に増加傾向にあります。

国際比較では、欧州ではセントラルヒーティングや集中給湯方式が主流で、個別給湯器の普及率は日本より低い国も多いです。一方、日本は住宅の小規模性や設備更新の容易さから、個別設置型給湯器が圧倒的に普及しています。

まとめとしての給湯 器 ない と どうなるの総合的な考察

-

給湯器がない住宅では入浴や洗面など生活の多くに制約が生じる

-

冬季はお湯のない生活が体調や衛生面に悪影響を及ぼす可能性が高い

-

銭湯利用は快適だが長期的には家計負担が大きくなる

-

自宅での代替入浴は衛生管理と安全対策が不可欠となる

-

給湯器なしのシャワーは洗面器や保温容器を活用することで快適性を確保できる

-

マンションでは集中給湯設備の停止時に全戸で給湯が使えなくなるリスクがある

-

賃貸契約時は給湯器の有無や種類を必ず書面で確認する必要がある

-

リモコンがない給湯器は湯温調整が難しく無駄なガス消費につながることがある

-

給湯器なし生活では断熱容器やドライシャンプーなどの補助道具が役立つ

-

長期間給湯器を使わない場合は健康や家計に複合的な影響が出る

-

国内の給湯器普及率は高いが地域や建物の条件によって未設置物件も存在する

-

寒冷地ほど給湯設備の普及が完全に近く安全性向上に寄与している

-

電気式給湯器の普及は省エネや再エネ利用の動きとともに拡大している

-

海外との比較では日本は個別設置型給湯器が主流で更新も容易である

-

給湯器の有無は生活の質とコストに直結するため事前確認が不可欠である

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:比較