給湯器の耐用年数と減価償却を正しく理解する方法

給湯器耐用年数減価償却に関する正確な知識は、個人事業主や法人の会計処理において欠かせないポイントです。給湯器の減価償却処理を正しく行うためには、給湯器耐用年数国税庁が示す器具備品としての分類や、減価償却資産の耐用年数表国税庁による正式な区分を理解する必要があります。また、法定耐用年数国税庁の基準をもとに、正しい耐用年数調べ方を把握しておくことも重要です。

本記事では、給湯器減価償却国税庁の取り扱い方針を踏まえ、耐用年数を過ぎた減価償却は認められますか?といった疑問にも答えます。さらに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく資産分類や、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産も課税の対象になりますか?といった実務上の注意点まで丁寧に解説します。

給湯器を資産計上している方や、減価償却資産の処理で迷っている方にとって、本記事が制度の全体像と実務に役立つガイドとなることを目指しています。

この記事で分かる事

-

給湯器の法定耐用年数と国税庁の定める分類

-

減価償却の具体的な方法と選び方

-

耐用年数を過ぎた後の資産の扱い

-

減価償却資産の管理や税務上の注意点

給湯器耐用年数減価償却の基本知識

個人事業主の給湯器経費|修繕費か固定資産か完全解説と見極めでは、この内容をより包括的に説明していますので、併せてご確認ください。

この件に関する総合的な情報は、給湯 器 中古の選び方と相場完全ガイドで詳しく解説しています。

-

給湯器耐用年数国税庁の定めとは

-

給湯器耐用年数国税庁器具備品分類

-

給湯器減価償却国税庁の取り扱い

-

減価償却資産の耐用年数表国税庁解説

-

給湯器減価償却の定額法と定率法の違い

給湯器耐用年数国税庁の定めとは

給湯器の耐用年数は、税務上「6年」と国税庁によって定められています。これは、実際の製品寿命とは異なるものであり、あくまで減価償却の計算に使用するための年数です。

このように定められている理由は、企業や個人事業主が給湯器を経費計上する際に、一定期間にわたって資産の価値を均等に減少させるためです。減価償却とは、資産を購入した年に一括で経費処理せず、耐用年数に応じて少しずつ経費にしていく会計上の手続きといえます。

例えば、ある年に給湯器を30万円で購入した場合、6年間に分割して減価償却費を計上することになります。つまり、毎年5万円ずつ経費として処理できる仕組みです。このルールにより、急激な費用計上による利益の大幅な変動を防ぎ、より平準化された経営成績の把握が可能となるのです。

ただし、ここで注意したいのは、税務上の耐用年数が6年であっても、給湯器自体の物理的な寿命は10年から15年程度とされている点です。丁寧な使用や定期的なメンテナンスを行えば、実際の使用期間は耐用年数を大きく超えるケースが少なくありません。

このため、会計上は6年で帳簿上の価値がゼロになるものの、現実には使い続けられるという状況が生じることになります。税務と実際の使用との違いを理解しておくことが、適切な資産管理には欠かせないでしょう。

給湯器耐用年数国税庁器具備品分類

給湯器は、国税庁が公表している減価償却資産の耐用年数表において「器具備品」に分類されています。正確には、「家具・電気機器・ガス機器・家庭用品」に含まれ、その中でも電気冷蔵庫や電気洗濯機と同様のカテゴリに位置付けられています。

この分類が重要である理由は、耐用年数の設定と減価償却方法を決める基準になるからです。器具備品として分類された資産は、耐用年数6年を基本として減価償却を行う必要があり、建物附属設備など他の区分とは取り扱いが異なります。

例えば、建物附属設備に分類される給排水設備や電気設備は、耐用年数が15年に設定されている場合もありますが、給湯器は器具備品に該当するため、短めの6年で償却できるというメリットがあります。この違いを知らずに誤った区分で処理してしまうと、税務調査で指摘を受けるリスクもあるため、注意が必要です。

また、器具備品に分類されることにより、給湯器の取得価格が30万円未満の場合、中小企業向けの特例措置(少額減価償却資産制度)を適用して、購入年度に一括して経費処理できる可能性も生まれます。こうした特例の利用は節税効果にも直結するため、資産区分の理解は非常に大切です。

いずれにしても、国税庁が定めた器具備品の枠組みに沿った処理を行うことが、正しい税務申告と資産管理への第一歩となります。

給湯器減価償却国税庁の取り扱い

国税庁は、給湯器を減価償却資産として扱う際、耐用年数6年に基づいた償却を求めています。購入した年度から、原則として定額法または定率法のいずれかで費用配分することが必要です。

ここで言う定額法とは、毎年同じ金額を経費計上していく方法を指します。例えば、取得価額が30万円であれば、6年にわたって毎年5万円ずつを減価償却費として処理するイメージです。一方、定率法では、初年度に多めに償却費を計上し、年を追うごとに償却額が減っていきます。中小企業では、より節税効果を得るために定率法を選択するケースも少なくありません。

ただし、購入金額が10万円未満であれば、そもそも資産計上せずに即時経費化することが認められています。また、10万円以上20万円未満の場合には「一括償却資産」として、3年間で均等に償却する方法を選べるため、柔軟な対応が可能です。

例えば15万円の給湯器を購入した場合、通常の耐用年数6年ではなく、3年で均等償却できる選択肢もあるわけです。このため、取得価格に応じた最適な減価償却方法を選定することが、賢い経理処理に直結します。

一方で、減価償却を適切に行わなかった場合、税務調査において否認されるリスクがある点には注意が必要です。特に耐用年数を無視して自己流で処理した場合、過少申告加算税や延滞税といった追加負担が発生する可能性もあります。

このようなリスクを防ぐためにも、国税庁の減価償却ルールを正しく理解し、確実に対応することが重要です。給湯器を資産計上する際は、必ず耐用年数6年という基準を忘れずに意識しておきましょう。

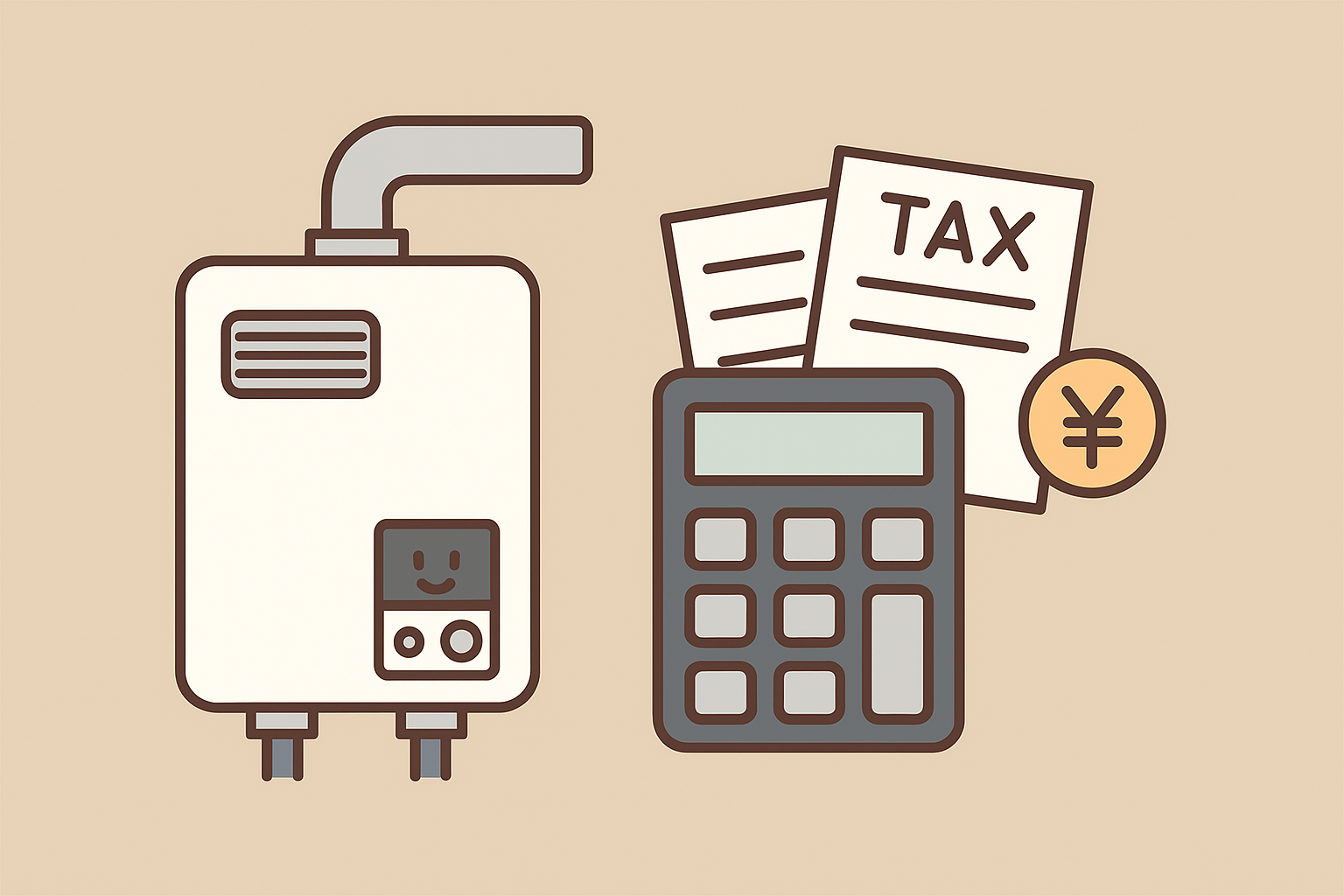

減価償却資産の耐用年数表国税庁解説

| 分類 | 資産の細目 | 例 | 耐用年数(年) |

|---|---|---|---|

| 建物附属設備 | 給排水・衛生設備、ガス設備 | 家庭用ガス給湯器、エコキュート、ガス栓、配管 | 15 |

| 器具・備品 | 電気・ガス機器類 | 小型電気温水器、簡易給湯装置 | 6 |

| 器具・備品 | 家庭用品(その他) | 湯沸かしポット・卓上タイプの給湯機 | 5 |

| 建物附属設備 | 電気設備(照明除く) | 電気温水器と連携した制御盤など | 15 |

国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」は、企業や個人事業主が資産を減価償却する際の指針となる重要な資料です。この表には、建物や機械設備、車両、器具備品などさまざまな資産の種類ごとに、標準的な耐用年数が細かく設定されています。

この制度が存在する背景には、税務処理の公平性を保つという目的があります。資産の種類や用途によって寿命や使用状況が異なるため、国が一律の基準を設けることで、どの企業でも一定のルールに基づいた会計処理が可能になるのです。

例えば、給湯器はこの耐用年数表では「器具備品」に分類され、耐用年数は6年とされています。一方で、建物本体であれば構造に応じて22年から50年、車両であれば小型自動車なら4年、貨物用なら5年など、細かく分かれています。

このような設定により、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年費用計上できる仕組みとなります。減価償却による費用化は、単に帳簿上の数字を整えるだけではなく、適切な節税対策にもつながります。

ただし、現実の使用寿命と税法上の耐用年数は必ずしも一致しないことに注意が必要です。現物は十分に使える状態でも、帳簿上はすでに償却が完了しているケースもあるため、資産管理の面では別途慎重な判断が求められます。

このため、減価償却資産の耐用年数表は、単なる年数表ではなく、税務会計の実務において非常に重要な意味を持つ資料であることを理解しておきましょう。

給湯器減価償却の定額法と定率法の違い

給湯器を減価償却する場合、主に「定額法」と「定率法」の2つの方法から選択することになります。どちらを選ぶかによって、償却費の計上パターンが大きく変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

定額法とは、毎年均等な金額を償却していく方法です。例えば30万円の給湯器で耐用年数6年なら、毎年5万円ずつ費用計上していきます。この方法は、費用配分がシンプルで経営計画も立てやすいメリットがあります。一方、初年度の負担が軽く、資産を長く活用する前提に適した方法といえるでしょう。

一方、定率法は初年度に多くの償却費を計上し、年を追うごとに減額していく方式です。こちらは、資産の価値が早期に減少すると見なす考え方に基づいています。購入直後に多額の減価償却費を計上できるため、導入初期の節税効果が大きいのが特徴です。特に、資金繰りを重視したい場合には有利な選択肢となるでしょう。

ただし、現在では中小企業者等における法人税法の改正により、定率法の適用には一定の制限が設けられています。具体的には、資産種類によっては定額法が原則適用となる場合もあるため、必ず最新の税制情報を確認することが大切です。

こうして比較してみると、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが適しているかは企業や個人の事情によって異なります。あなたが給湯器を購入して減価償却を行う際には、自社の資金計画や節税方針を踏まえたうえで、最適な償却方法を選びましょう。

給湯器耐用年数減価償却の注意点

-

法定耐用年数国税庁による基準

-

耐用年数調べ方と正しい確認方法

-

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

-

耐用年数を過ぎた減価償却の可否

-

耐用年数を経過した資産の課税対象

-

減価償却資産管理のポイントまとめ

法定耐用年数国税庁による基準

国税庁が定める「法定耐用年数」とは、減価償却資産について、税務上どれだけの期間で償却するかを標準化したものです。この年数に基づき、取得した資産の価値を毎年規則的に費用として計上していきます。

例えば、給湯器の場合、法定耐用年数は6年とされています。この年数は、機械や設備の一般的な使用実態や修繕頻度、経済的耐用性などを総合的に考慮したうえで設定されています。したがって、実際の物理的な使用寿命とは異なることが一般的です。

この基準が設けられている主な理由は、企業間で会計処理を統一し、税負担の公平性を保つためです。もし企業ごとに恣意的な耐用年数設定が認められてしまえば、税務申告に大きなばらつきが生じてしまい、税収の不均衡や不正申告のリスクを招く恐れがあります。

また、法定耐用年数は定期的に見直されることがあり、技術革新や資産の陳腐化速度に応じて更新されることもあります。これにより、より現実に即した償却計算ができるよう配慮されています。

ただし、特別な事情がある場合には、一定の手続きにより実際の使用可能期間に基づいた「見積耐用年数」で償却を行うことも可能です。これには税務署への届出が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。

このように、国税庁が定める法定耐用年数は、単なる目安ではなく、税務申告における必須ルールとして厳格に適用されるものです。給湯器に限らず、あらゆる資産の耐用年数を正確に把握し、適切に経理処理を進めることが求められます。

耐用年数調べ方と正しい確認方法

耐用年数を正確に調べるためには、まず資産の「種類」と「用途」を明確にすることが必要です。税務上の耐用年数は、国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」によって分類されています。この表は国税庁の公式サイトから誰でも閲覧でき、建物・設備・工具・備品などさまざまな資産に応じて詳細に記載されています。

例えば、給湯器を設置した場合、その用途が住宅用か業務用かによって分類が異なります。住宅の壁掛け型ガス給湯器であれば、「建物附属設備」の中にある「給排水・衛生設備、ガス設備」に該当し、耐用年数は15年とされます。一方、卓上型の簡易給湯器のようなものは「器具・備品」に分類され、6年または5年とされるケースもあります。

確認の際には、「耐用年数表」の中で自分の資産に該当する分類を正確に探し出すことが大切です。用途を見誤ると、誤った年数で減価償却を計算してしまい、税務調査で指摘されるリスクがあります。また、同一の資産でも使用方法や設置形態によって「器具備品」となるか「建物附属設備」となるかが異なるため、疑わしい場合は税理士や税務署に相談するのが安心です。

このように、耐用年数を調べる際には、資産の種類・用途・設置形態を明確にし、公式な耐用年数表を基に適切な分類を行うことが基本です。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」は、減価償却のルールや年数を法的に定めた文書であり、税務計算の基礎となる重要な規程です。正式には財務省が定めた政令に基づいて施行されており、国税庁が提供する耐用年数表もこの省令に従って作成されています。

この省令は、単に年数を一覧にしたものではなく、どのような設備や資産がどの区分に該当するのか、またどう分類するかの基準を明確に定めています。例えば、資産の「構造」や「骨格材の厚さ」に応じて耐用年数が細分化されており、建物の場合は木造・鉄骨・RCなど構造別に分けて年数が異なります。

また、省令には「耐用年数の見積り変更」や「中古資産の取扱い」といった実務的な運用方法も含まれており、新品でない資産を取得した場合にも柔軟な判断ができるようになっています。

税務申告で減価償却を行う際には、この省令の内容に従うことが必須であり、省令に基づいた分類や年数で処理しないと否認されるリスクがあります。特に設備が複雑な場合や新旧入り混じった改装工事などでは、どの資産に該当するかを省令に照らして確認することが欠かせません。

つまり、耐用年数等に関する省令は、単なる参考資料ではなく、減価償却計算におけるルールブックのような存在です。税務処理を正確に行うためには、この省令の理解が極めて重要になります。

耐用年数を過ぎた減価償却の可否

耐用年数を過ぎた資産でも、使用を継続している場合にはいくつかの取り扱いが存在します。ただし、耐用年数を超えても減価償却が自動的に延長されるわけではありません。

まず、耐用年数とはその資産が通常の使用条件下で使用できると見込まれる年数のことです。減価償却はこの年数内で行うもので、法定耐用年数を経過した後は、原則として償却費の計上はできなくなります。ただし、税務上の簿価(帳簿価格)が1円残っている資産については、引き続き使用していても問題ありません。その1円は「備忘価額」として残しておくのが通常です。

一方で、資産の耐用年数が過ぎているにもかかわらず減価償却費を継続して計上した場合、税務署から修正を求められる可能性があります。これは、法定年数を超えた資産は「すでに償却が完了した」と見なされるためです。

ただし例外として、「見積耐用年数」を申請して認められた場合や、中古資産を取得した場合には、独自に設定した耐用年数に基づいて償却を継続できることもあります。中古資産のケースでは、「簡便法」により残存年数を見積もって償却期間を設定することが可能です。

このように、耐用年数を過ぎた減価償却の取り扱いは、通常は認められませんが、特殊なケースや申請によっては延長的な処理が可能となる場面もあります。税務リスクを避けるためにも、処理の根拠を明確にし、判断が難しい場合は税務の専門家へ相談することが重要です。

耐用年数を経過した資産の課税対象

耐用年数を経過した資産であっても、すべてが税務上の課税対象から外れるわけではありません。ここで重要なのは、資産の「簿価」と「使用実態」です。減価償却における耐用年数とは、あくまでも税務上で定められた期間であり、それを過ぎたからといって自動的に資産の存在が消えるわけではありません。

まず、耐用年数が終了した資産には、通常1円の「残存簿価(備忘価額)」が残されます。これは帳簿上でその資産の存在を認識しておくための形式的な数字であり、企業や個人事業者が引き続きその資産を使用している限りは、その1円を維持する必要があります。この状態では、追加の減価償却費は計上できませんが、資産自体は引き続き帳簿に存在し、資産管理や税務申告において考慮されます。

一方、資産の譲渡や廃棄、または用途変更などがあった場合には、その時点での帳簿処理が必要です。譲渡した場合には譲渡所得、廃棄した場合は除却損、そして用途変更の場合は一部再評価が必要となるケースもあります。さらに、耐用年数を過ぎても価値が残っていると判断される高額資産については、固定資産税の課税対象となる場合もあります。

また、資産が事業用から私用に転用された場合には、みなし譲渡として課税されることがあります。これには注意が必要で、税務調査などで発見された場合には、過少申告や申告漏れとして是正措置が取られる可能性もあります。

したがって、耐用年数を過ぎた資産に対しても、形式的には課税関係が完全に消滅するわけではなく、資産の処理状況や使用実態によっては引き続き税務上の対象となることがあります。帳簿管理を徹底し、処理の必要が生じた際には速やかに適切な対応を取ることが求められます。

減価償却資産管理のポイントまとめ

減価償却資産の管理において最も大切なのは、取得から廃棄までのライフサイクルを正確に記録し、帳簿と実態にズレが生じないようにすることです。特に中小企業や個人事業主の場合、減価償却の計算ミスや資産の棚卸もれが後々の税務トラブルにつながることがあります。

まず、資産の取得時には、領収書や契約書などで取得金額と取得日を明確に記録することが基本です。この情報をもとに、国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」から該当する資産の分類と耐用年数を確認し、適切な方法(定額法または定率法)で減価償却を開始します。

次に、毎年の決算時には資産台帳を更新し、減価償却費を正確に計上する必要があります。このとき、償却が終了した資産にも注目しましょう。使用を継続している資産は備忘価額1円で残し、使用終了後には除却や廃棄処理を行うことで、帳簿を常に現実と一致させます。

また、資産の譲渡や用途変更が発生した場合には、その都度税務処理が必要です。特に、私用への転用や第三者への売却は課税関係を伴うため、事前の準備が重要になります。

最後に、耐用年数の見直しや中古資産取得時の耐用年数の再設定にも注意が必要です。法定年数通りでない場合には、税務署への届け出や相談が必要になることがあります。

このように、減価償却資産は「購入したら終わり」ではなく、継続的な管理が求められます。日々の記録、正確な会計処理、そして資産の変化に応じた柔軟な対応が、健全な経営と税務リスク回避のためのカギとなります。

給湯器の耐用年数と減価償却の基本を正しく理解するために

-

給湯器の法定耐用年数は税務上6年に設定されている

-

減価償却は資産の価値を年ごとに分割して費用化する仕組み

-

実際の給湯器の使用寿命は10〜15年程度が一般的

-

給湯器は器具備品として国税庁の分類に位置付けられる

-

建物附属設備に該当しないため、償却年数が比較的短い

-

減価償却には定額法と定率法の2種類がある

-

取得金額が10万円未満なら即時償却が可能

-

10〜20万円の給湯器は一括償却資産として3年で償却できる

-

中小企業向けの少額減価償却資産の特例が使えることもある

-

減価償却を誤ると税務上の否認リスクがある

-

法定耐用年数を過ぎた資産は償却できないが管理上は残す

-

見積耐用年数を使えば実態に即した償却も可能

-

国税庁の「耐用年数表」で正確な年数を確認することが重要

-

資産の構造や用途によって分類が変わるため注意が必要

-

減価償却資産は取得から廃棄まで適切な管理が求められる

タグ:使い方・選び方