給湯器設置基準消防法の基本と具体的な注意事項

給湯器設置基準と消防法の関係を解説

この件に関する総合的な情報は、安全に使うための給湯器排気筒メンテナンスと対策で詳しく解説しています。

関連する詳細情報は、給湯 器 室内 危険を徹底解説と安全対策にまとめていますので参考にしてください。

-

共同住宅給湯器設置基準の重要ポイント

-

給湯器設置基準と法律の基礎知識

-

給湯器離隔距離と消防法の規定

-

ガス給湯器と消防法の安全基準

-

消防法における給湯器届出の必要性

共同住宅給湯器設置基準の重要ポイント

共同住宅における給湯器の設置基準は、戸建住宅と比べて格段に厳格です。これは、建物内で多数の住民が共同生活を送っているという特性上、火災やガス漏れといったリスクが他者にまで波及する可能性が高いためです。

特に注意すべきは、給湯器を設置する「場所の制限」と「構造の条件」です。例えば、給湯器を設置できるのは主にバルコニーや開放廊下、パイプシャフトといった共用部分であり、そのいずれにも厳密な安全基準が定められています。パイプシャフトに設置する場合、排気ガスが滞留しないように十分な換気口が必要で、開口面積や位置にも細かいルールがあります。

また、設置する給湯器そのものも、密閉型であることや、70kW以下の入力であること、さらには過熱防止装置や立消え安全装置などの安全装置を備えていることが求められます。こうした技術的要件を満たさない機器は設置できません。

これに加え、階段の正面や避難階段の周囲2m以内といった、避難経路への設置は原則として避けるよう義務付けられており、やむを得ない場合は特定の条件(扉内設置・換気口設置など)を満たす必要があります。

共同住宅での設置は、個人の判断だけでは済まされないため、事前に管理組合や消防機関と相談し、専門業者に確認することが非常に重要です。

給湯器設置基準と法律の基礎知識

給湯器を設置する際は、建築基準法・消防法・ガス事業法など複数の法律にまたがる設置基準を理解する必要があります。これらの法令は、火災や爆発、一酸化炭素中毒といった重大事故を未然に防ぐために存在します。

まず、建築基準法では、建物の構造や耐火性能、換気に関する最低限の基準が定められています。この法律に基づき、給湯器の設置場所や排気方法も制限されます。次に、消防法では主に火災リスクの観点から、離隔距離や設置条件が細かく定められています。

また、ガス事業法により、給湯器の設置は有資格者による工事が義務付けられており、無資格者による設置は法律違反となります。設置後は定期点検が必要で、メンテナンスを怠ると法令違反に問われる場合もあります。

このように、給湯器は法律に基づいた設置と管理が必要な「高リスク設備」であるという認識を持つことが、すべての利用者に求められています。

給湯器離隔距離と消防法の規定

給湯器の離隔距離とは、設置する機器と周囲の物体(特に可燃物)との間に確保すべき安全距離のことです。消防法では、この距離を明確に定めており、守らなければ火災リスクが高まります。

例えば、給湯器の排気口から上方には30cm以上、前方には60cm以上の距離を取る必要があります。さらに、窓などの開口部が近くにある場合には、排気ガスが逆流して室内に入り込む危険があるため、上下左右にそれぞれ15~60cmの離隔を設ける必要があります。

これらの基準は、給湯器の種類によっても異なります。従来型の高温排気タイプと、省エネ型の潜熱回収型(エコジョーズ)では、排気温度や方向が異なるため、必要な距離にも違いが生じます。

また、植栽や木材フェンスといった燃えやすい素材が近くにある場合は、離隔距離をさらに多く取る必要があります。基準を守らずに設置した場合、火災が発生した際に法的責任を問われるリスクもあるため、細心の注意が必要です。

ガス給湯器と消防法の安全基準

ガス給湯器を設置する際、消防法における安全基準は極めて重要です。これは、ガスを使用する設備が火災や爆発、一酸化炭素中毒のリスクを伴うため、あらかじめリスクを抑える設計と設置を求めているからです。

消防法では、給湯器を設置する際に、以下のような基準を守るよう定めています。まず、機器本体の構造として、密閉式であり、燃焼ガスを屋外に確実に排出できる排気設備を持つこと。また、過熱防止装置や立ち消え安全装置などの安全機能を搭載していることが前提条件となります。

加えて、排気口の高さにも基準があり、床面から約1.8m程度が推奨されています。これは、廊下など人が行き交う場所に排気が直接かからないようにするための配慮です。

一方で、設置場所によっては安全基準を満たせない場合もあります。たとえば、避難経路となる場所や階段周辺などは、原則として設置が制限されており、やむを得ず設置する場合は追加条件を満たす必要があります。

このように、消防法はガス給湯器の安全性確保に関して多面的な規制を設けています。これを守らずに設置した場合、事故が起きた際に設置者の責任が問われることもあるため、十分な注意が必要です。

消防法における給湯器届出の必要性

ガス給湯器の設置にあたって、すべてのケースで消防署への届出が必要になるわけではありません。ただし、設置条件によっては届出や確認が必要になるケースがあります。特に集合住宅や不特定多数が利用する施設の場合、設置場所が共用部分であったり、排気設備が特別な構造を持っていたりする場合には、消防機関との事前協議が必要です。

その背景には、給湯器の設置が火災予防条例の対象となるためです。例えば、パイプシャフト内に設置する場合や、建物の防火構造に干渉する恐れがある場合、届出や図面の提出が求められることがあります。

また、消防法で規定されている「危険物の取り扱い」とは異なり、ガス設備の場合は燃焼装置の安全性と配置が中心です。このため、建築確認申請と合わせて、消防への届け出が必要かどうかを設計段階で判断しておくことが重要です。

工事が完了してからでは是正が難しいケースもあるため、着工前に専門業者を通じて消防署に相談しておくことが、結果的にスムーズな設置につながります。

消防法に基づく給湯器設置基準の実務対応

-

リンナイ給湯器設置基準の確認ポイント

-

ノーリツ給湯器設置基準と注意事項

-

給湯器設置基準黒本とは何か?

-

ガス給湯器の設置には法律が関係しますか?

-

給湯器の省エネ性能に関する義務化はいつからですか?

リンナイ給湯器設置基準の確認ポイント

リンナイ製の給湯器は、日本国内で広く使用されているブランドのひとつであり、製品ごとに設置基準が細かく設定されています。これは、同じメーカーでもモデルによって吸排気の方式や設置可能な場所が異なるためです。

リンナイの給湯器では、「屋外壁掛形」「パイプシャフト設置形」「屋内設置形(FF式)」などに分類され、それぞれの設置条件がメーカーの技術資料や施工説明書に明記されています。例えば、パイプシャフト型であれば、専用の取付ボックスが必要であること、十分な給排気スペースがあることなどが条件です。

さらに、製品の中には消防法や建築基準法に準拠した「設置適合証明品」として認定されている機種もあり、こうした情報は製品ラベルや取扱説明書に記載されています。これを確認することで、現場の法的制限に適合するかを判断することができます。

また、特に集合住宅での使用が多いため、マンション特有の設置制限(開放廊下や避難経路との距離など)をクリアするためには、事前に建築図面と照合する作業が欠かせません。

ノーリツ給湯器設置基準と注意事項

ノーリツは業界大手のひとつで、特に家庭用給湯器において多くのラインナップを揃えています。ただし、機種によって設置条件や必要な部材が異なるため、安易な選定や設置は危険を伴います。

ノーリツ製品の中には、屋外設置型、屋内FF式、壁貫通型など複数の排気方式があります。たとえば、壁面貫通タイプでは外壁に穴をあけて設置する必要があるため、外装の防水処理や気密性の確保が必要です。

また、屋内設置型の場合、吸排気方式に応じてFF式専用の給排気筒の長さや勾配が指定されており、間違った取り付けは排気不良や一酸化炭素中毒のリスクを高めます。したがって、必ず正規の施工店に依頼し、施工説明書に準拠した設置を行うことが求められます。

さらに、ノーリツの給湯器は寒冷地仕様や凍結防止機能を持つモデルもあるため、地域や気候条件に応じて最適な製品を選定することが、安全で長持ちする給湯環境の実現につながります。

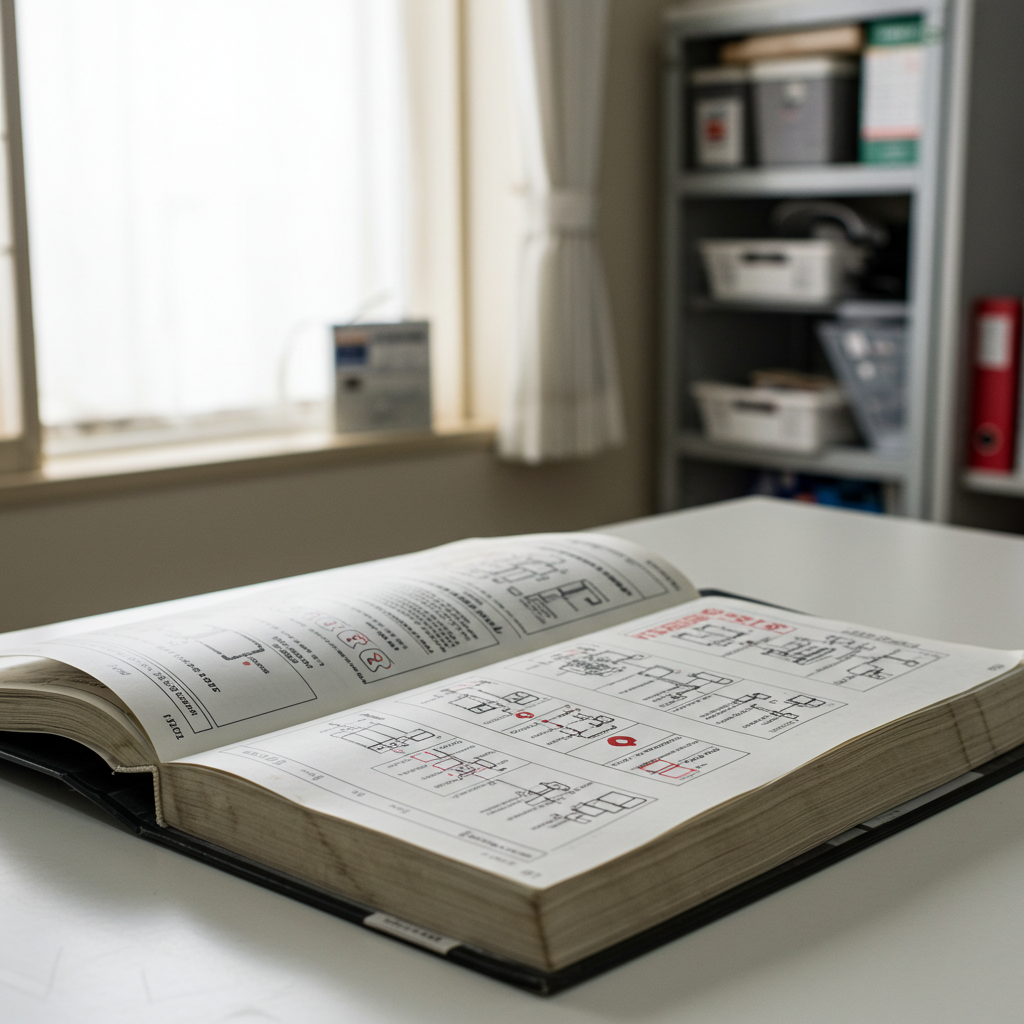

給湯器設置基準黒本とは何か?

「給湯器設置基準黒本」とは、業界関係者の間で通称として使われている、給湯器に関する設置基準や法令、技術的なガイドラインをまとめた専門資料のことです。正式な書籍名ではないため書店には並びませんが、主に施工業者やメーカー、設計士の間で共有され、給湯器設置における準拠文書として扱われています。

この資料には、消防法や建築基準法に準じた設置条件、設置可能な機器の構造要件、排気処理の方法、機器ごとの寸法・離隔距離・換気基準などが網羅されています。また、共同住宅におけるパイプシャフトやアルコーブへの設置条件、換気口面積の算出方法、非常時の安全対策まで詳細に記載されています。

施工現場では、「黒本に書かれている通りに」という表現で使用されることがあり、これはその内容が信頼に足るものである証拠とも言えます。これを活用することで、設置の際に法令違反や施工ミスを防ぎ、より安全で長期的に安定した運用が可能になります。

一方で、黒本の内容は一般消費者向けには難解であるため、工事を依頼する側としては「黒本準拠で施工してもらえるか」を業者に確認しておくことが有効です。実際の設置時には、黒本に基づいた根拠ある説明を受けながら判断するとよいでしょう。

ガス給湯器の設置には法律が関係しますか?

ガス給湯器の設置には、明確に法律が関係しています。単に「お湯が出る機械」ではなく、可燃性のガスを使用し、高温の排気を出すため、建物の安全性や人命に直結する設備だからです。

関係する主な法律には、消防法、ガス事業法、建築基準法の3つがあります。消防法では、火災予防の観点から、離隔距離や換気口の面積、設置場所の制限が細かく規定されています。ガス事業法は、ガスを安全に供給し使用するためのもので、無資格者による設置作業を禁じています。さらに建築基準法では、建物の構造や防火性能と調和する形で機器が設置されなければなりません。

例えば、避難経路付近への設置は禁止または制限されており、設置する場合には扉の構造や換気条件を満たす必要があります。また、屋内設置型の給湯器では、吸気・排気の処理に誤りがあると、室内に一酸化炭素が充満し、命に関わる事故につながる恐れがあります。

このように、ガス給湯器は「法律に守られて設置されるべき設備」であり、設置基準を満たさずに設置することは、違法であるばかりか重大事故の原因になります。工事を依頼する際は、必ず有資格業者に相談し、法的基準を満たした設置が行われるようにしましょう。

給湯器の省エネ性能に関する義務化はいつからですか?

給湯器に関する省エネ性能の義務化は、住宅設備のエネルギー消費効率を高める目的で段階的に進められてきました。現在注目されているのは、「エネルギー消費性能基準」の強化と、それに関連するラベル表示の義務化です。

2022年4月には、住宅における省エネ基準が見直され、「一次エネルギー消費量基準」に適合しない住宅は新築できないというルールが一部地域で始まりました。これに伴い、給湯器も高効率型の製品、たとえば潜熱回収型(エコジョーズなど)を標準装備とする動きが加速しています。

今後、2030年を目安に、すべての新築住宅において省エネ基準の適合が義務化される見込みです。つまり、給湯器単体の省エネ性能というよりも、「住宅全体の省エネ化」に組み込まれる形で、給湯設備の高効率化が求められていく流れです。

ただし、既存住宅への設置・交換においては、今のところ明確な義務化はされていません。それでも、多くの自治体ではエコジョーズやエネファームなどの高効率給湯器に対して補助金を支給しており、早期の省エネ化を促す政策が続いています。

こうして、制度としての義務化と、市場の自然な流れの両面から、給湯器の省エネ性能向上が求められているのが現在の状況です。

給湯器設置基準と消防法の要点まとめ

-

共同住宅では戸建よりも設置基準が厳しい

-

設置場所はバルコニーやパイプシャフトなどに限定される

-

パイプシャフト設置時は換気口の大きさと配置に注意が必要

-

機器は密閉型かつ70kW以下である必要がある

-

避難経路周辺には原則設置できない

-

管理組合や消防機関との事前相談が必要

-

建築基準法・消防法・ガス事業法の3法を順守する必要がある

-

設置には有資格者による工事が必須

-

定期点検を怠ると法令違反になる可能性がある

-

離隔距離は前方60cm・上方30cmなど明確に定められている

-

排気ガスが窓にかからないよう配置に配慮が必要

-

火災予防条例により届出が必要となる場合がある

-

リンナイ製はモデルごとに設置条件が異なる

-

ノーリツ製は吸排気方式に応じて注意点がある

-

「黒本」は実務者が参照する基準資料である

タグ:安全性