給湯器ホース水漏れの原因と正しい対処法

給湯器から水が漏れてしまうと、生活に大きな支障をきたします。特にリンナイ給湯器ホース水漏れやノーリツ給湯器ホース水漏れなど、メーカーを問わず発生することがあるため、多くの人が不安を抱えています。

実際には給湯器水漏れポタポタのように少量から始まることもあれば、給湯器水漏れ大量に広がって深刻な被害につながるケースもあります。賃貸住宅では給湯器水漏れポタポタ賃貸のように、入居者と管理会社との対応が問題になることも少なくありません。

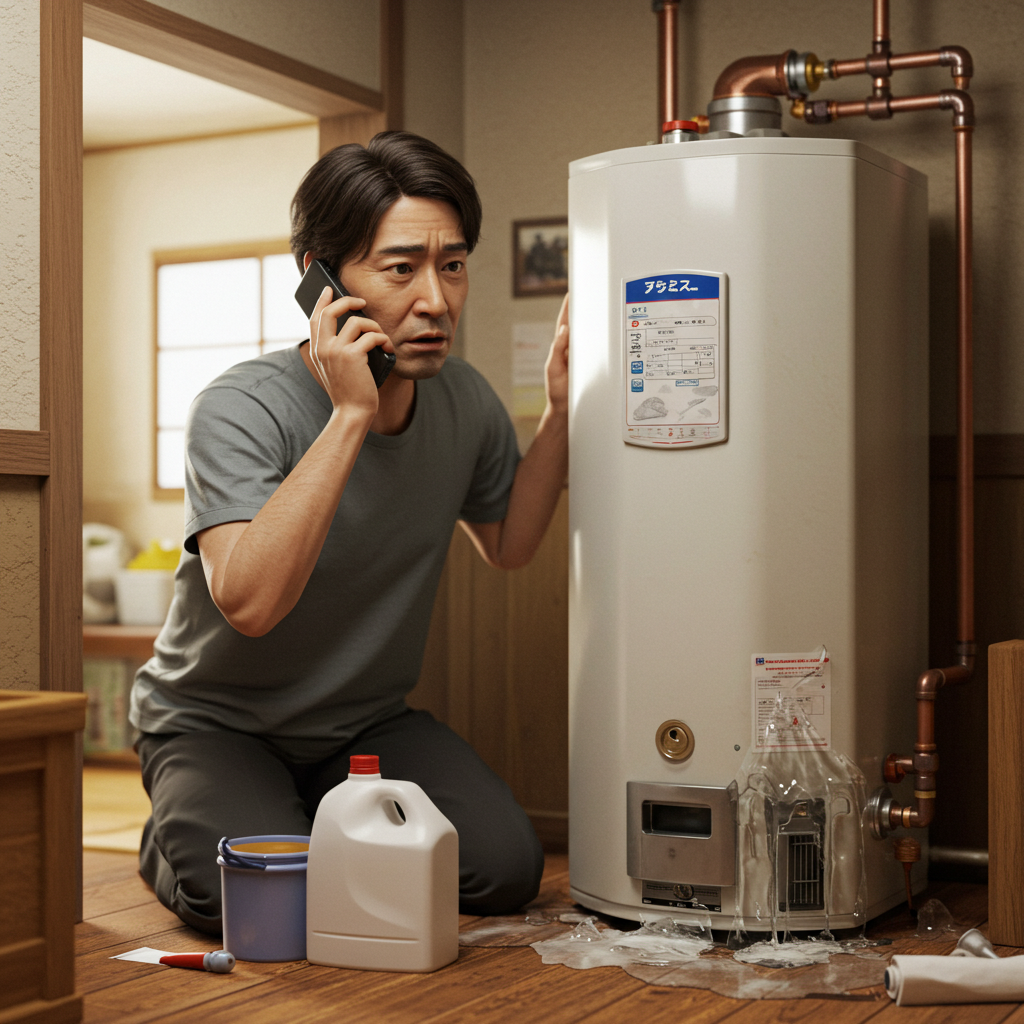

水漏れに直面すると、まず給湯器水漏れ止めるために応急処置が必要になります。しかし、給湯器水漏れ自分で修理できる範囲と専門業者へ依頼すべき範囲を見極めることが欠かせません。そこで気になるのが、給湯器水漏れどこに連絡すればよいか、そしてホースから水が漏れる原因は何ですか?という疑問です。

また、給湯器から水が漏れているのですがどうしたらいいですか?という切実な相談も多く見られます。この記事では、給湯器ホース水漏れの原因と正しい対処法を徹底的に解説し、適切な判断ができるようサポートします。

この記事で分かること

-

給湯器ホース水漏れの主な原因と特徴

-

状況別に行える応急処置と修理の目安

-

賃貸住宅での対応や連絡先の選び方

-

再発を防ぐためのチェックポイント

給湯器ホース水漏れの基本知識

-

リンナイ給湯器ホース水漏れの事例

-

ノーリツ給湯器ホース水漏れの注意点

-

ホースから水が漏れる原因は何ですか?

-

給湯器水漏れポタポタの初期症状

-

給湯器水漏れ大量に発生するケース

リンナイ給湯器ホース水漏れの事例

リンナイ製の給湯器は国内市場で広く普及しており、家庭用から業務用まで幅広く使用されています。しかし、長期間の使用によって給湯器ホース部分から水漏れが発生するケースが報告されています。特に屋外に設置されている場合、紫外線や雨風、冬場の凍結といった外部環境の影響を受けやすく、ホースのゴムや樹脂が硬化してひび割れを起こすリスクが高まります。

施工時の要因も見逃せません。例えばホースの取り回しに無理があった場合や、接続部のナットが十分に締め付けられていなかった場合、継ぎ目に余分な負担がかかり水漏れに至る可能性があります。また、日本工業規格(JIS)に基づく耐用年数は約10年程度とされていますが、環境条件によってはそれより早く劣化が進行することもあります。

特にリンナイの公式サイトでも、製品の定期点検を推奨しており、ホースの劣化や接続部の異常を早期に発見することが被害の拡大を防ぐとされています(出典:リンナイ株式会社公式サイト https://rinnai.jp/)。定期点検の間隔は概ね1年ごとが目安とされ、専門業者による確認が効果的です。

このことから、リンナイ給湯器を利用している場合には、設置後10年を過ぎたあたりから特に注意を払い、わずかな水滴や湿気のサインを見逃さないことが求められます。

ノーリツ給湯器ホース水漏れの注意点

ノーリツの給湯器も全国で数多く導入されていますが、ホースの水漏れに関する報告は少なくありません。特に注目すべきは、給水ホースと給湯ホースの接続部分です。この箇所は常に高い水圧と温度変化を受けるため、ナットやパッキンの緩みが生じやすく、水がじわじわとにじみ出ることがあります。

さらに、一部のノーリツ製品では軽量化や施工性の向上のために樹脂製ホースが採用されていますが、金属製ホースに比べると紫外線や気温変化に弱いとされ、劣化が早まるケースがあります。例えば、夏季に直射日光が長時間当たる環境や、冬季に凍結しやすい地域では特に注意が必要です。

ノーリツも公式に「定期点検および早期修理の重要性」を訴えており、異常を感じた場合は使用を続けず、速やかに業者へ連絡するよう案内しています(出典:株式会社ノーリツ公式サイト https://www.noritz.co.jp/)。保証期間内であれば無償修理が可能なケースもあるため、まずは製品保証や延長保証の有無を確認することが大切です。

ノーリツ給湯器のユーザーは、設置から数年であっても環境条件によって劣化が進むことを意識し、定期的なチェックを怠らないことが推奨されます。

ホースから水が漏れる原因は何ですか?

給湯器のホースから水が漏れる原因は複数考えられますが、大きく分類すると以下のようになります。

-

経年劣化による硬化やひび割れ

ゴムや樹脂でできたホースは、年数の経過とともに柔軟性を失い、表面にひびが入ることがあります。特に設置から7〜10年を超えると劣化が顕著になります。 -

接続部のナットやパッキンの緩み

ホースと金具を接続している部分のナットが緩んだり、内部のパッキンが摩耗することで、微量の水が漏れ出すことがあります。パッキンの寿命は一般的に5〜7年程度とされます。 -

凍結による破損

冬季に給湯器内部やホース内の水が凍結すると、体積膨張によって内部破損が起きることがあります。特に外気温が-4℃を下回るとリスクが高まり、北海道や東北地方では凍結対策が必須です -

設置環境による影響

直射日光や雨風、塩害などの外部環境はホースの劣化を加速させます。例えば沿岸地域では塩分を含む湿気の影響を受けやすく、通常より早く腐食や硬化が進行します。

これらの原因は多くの場合、目視によって確認可能です。ナットの緩みは工具で締め直すだけで改善する場合もありますが、ひび割れやパッキンの摩耗が見られる場合には、速やかに交換を行う必要があります。

要するに、給湯器ホースの水漏れは「時間の経過」と「環境要因」の二つが大きな引き金となります。したがって、定期的な点検と早めの部品交換が再発防止に直結するのです。

給湯器水漏れポタポタの初期症状

給湯器の水漏れは、最初はわずかな水滴がポタポタと落ちる程度の症状から始まることが多くあります。この段階では「大きな被害はない」と考えて放置されがちですが、実際には早期の劣化サインであり注意が必要です。

特にホースやパッキンの劣化が進むと、内部の圧力に耐えられなくなり、やがて大きな水漏れに発展する可能性があります。ポタポタと滴る程度の症状であっても、長期的に見れば給湯器内部の金属部分が錆びたり、周囲の建材に湿気が溜まってカビや腐食を招くことがあります。カビの発生は健康被害にもつながるため、軽視することはできません。

また、初期段階であれば修理費用も比較的安く済むことが多いです。例えばパッキン交換やナットの締め直し程度であれば数千円〜1万円台で対応できるケースが一般的です。これを放置してホースの破裂や内部部品の故障に進行すると、修理費用が数万円から場合によっては本体交換に至り十数万円の出費となる恐れがあります。

以上のことから、給湯器の下部やホース周辺に小さな水滴を発見したら、その時点で専門業者へ相談することが被害拡大を防ぐ最も現実的な対応策だと言えます。

給湯器水漏れ大量に発生するケース

水漏れが大量に発生している場合は、単なるパッキンやナットの緩みではなく、ホースそのものが破裂していたり、接続部が完全に外れてしまっている可能性が高いです。このようなケースでは、水圧によって短時間で大量の水が漏れ出すため、迅速な対応が求められます。

まず行うべきは止水栓を閉めることです。止水栓を閉じないまま放置すると、数分のうちに床一面が水浸しになり、壁内や床下へ水が侵入するリスクがあります。特に木造住宅では、床下の断熱材や構造木材が濡れると乾燥に時間がかかり、シロアリや腐朽菌の繁殖につながる恐れが指摘されています。

また、大量の水漏れは電気系統にも深刻な影響を与えかねません。給湯器は内部に基板や電装部品が搭載されており、水がかかるとショートや発火のリスクを伴います。総務省消防庁の報告でも、水回り設備の故障が原因となる火災事例が散見されているため(水害関連統計:https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/suigaitoukei/)、水漏れが大量に発生した際にはただちに電源を切ることも欠かせません。

この段階では応急処置だけでは不十分であり、速やかに専門業者へ連絡し、部品交換や本体交換を進める必要があります。

給湯器ホース水漏れへの具体的対応

この見出しで扱う内容

-

給湯器水漏れ止めるための応急処置

-

給湯器水漏れ自分で修理できる範囲

-

給湯器水漏れポタポタ賃貸での対応

-

給湯器水漏れどこに連絡すべきか

-

給湯器から水が漏れているのですがどうしたらいいですか?

給湯器ホース水漏れまとめと再発防止の要点

給湯器水漏れ止めるための応急処置

水漏れが発生した場合、最初に行うべき対応は止水栓を閉めることです。これにより水の流出を物理的に遮断し、被害を拡大させないようにすることが可能です。止水栓は通常、給湯器の下部や屋外の水道メーター付近に設置されています。

その後、漏れ出た水が周囲に広がらないようにタオルやバケツを使って受け止めることが効果的です。床や壁を濡らさないようにすることで、二次被害を防ぐことができます。

一時的な補修手段として、防水テープやホースバンドを使用する方法もあります。ただし、これらはあくまで応急的な処置であり、根本的な解決にはなりません。防水テープは数日〜数週間程度は効果を発揮することがありますが、水圧や温度変化で剥がれるリスクが高いため、その間に必ず業者へ修理を依頼する必要があります。

また、応急処置の際には安全面にも注意が必要です。特に給湯器はガスや電気を利用しているため、水漏れがガス配管や電装部品に接触すると大きな事故につながりかねません。応急的に止められたとしても「一時的に凌いでいるに過ぎない」という認識を持ち、早期に根本対応を進めることが求められます。

給湯器水漏れ自分で修理できる範囲

給湯器の水漏れはすべてを専門業者に任せる必要はなく、軽度な症状であれば自分で修理できる場合もあります。ただし対応できる範囲は限定的であり、誤った処置はかえって故障を悪化させる恐れがあるため、明確な線引きが重要です。

自分で対応可能とされる範囲には以下のような作業があります。

-

接続部分のナットが緩んでいる場合の締め直し

-

パッキン(ゴムパッキン)の交換

-

外付けホースの軽度な劣化に対する交換

これらは一般的なモンキーレンチやドライバー、防水用のシールテープなどで対応可能です。特にパッキンの寿命は5〜7年程度とされており、消耗品として定期的に交換するのが望ましいです。

一方で、自分での対応が避けられるべきケースも存在します。例えばホース本体の破裂や内部部品の故障、さらにはガス・電気系統に関連する不具合は高度な専門知識を必要とし、素人が手を出すと二次的な事故につながるリスクがあります。国民生活センターでも、水回り機器の修理に関しては「知識や技能を持たない人が自己流で行うと事故の危険性がある」と注意喚起をしています(出典:独立行政法人 国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/)。

したがって、自己修理が可能なのはあくまで軽微な症状に限られ、それ以上の不具合は専門業者に依頼することが安全かつ確実な解決方法となります。

給湯器水漏れポタポタ賃貸での対応

賃貸住宅における給湯器の水漏れ対応は、持ち家の場合と異なる点があります。基本的に給湯器は建物の設備に含まれるため、その修理や交換の責任は管理会社や大家にある場合がほとんどです。

入居者がまず行うべきことは、自己判断で修理するのではなく、管理会社や大家に連絡して状況を伝えることです。特にポタポタとした初期の水漏れであっても、放置すれば被害が拡大し、入居者の生活や建物全体に影響が及ぶ可能性があります。

また、入居者が独断で業者を手配して修理を行った場合、後からその費用が自己負担となる可能性がある点にも注意が必要です。例えば賃貸契約書に「設備の修理は管理会社の承認を得ること」と記載されている場合、無断修理は契約違反とみなされるケースもあります。

一方で、深夜や休日など管理会社への連絡が困難な時間帯に大量の水漏れが発生した場合には、まずは止水栓を閉じて応急処置を行い、その後可能な限り早く管理会社に連絡することが適切です。

つまり、賃貸物件においては「勝手に修理を進めない」「必ず管理会社や大家に報告する」という2点が最も大切であり、これが余計なトラブルや費用負担を避けるための基本的な行動指針となります。

給湯器水漏れどこに連絡すべきか

水漏れが発生した際、多くの人が迷うのが「最初にどこへ連絡すべきか」という点です。状況や契約内容によって適切な連絡先は異なります。代表的な選択肢は以下の通りです。

-

メーカーのカスタマーセンター

リンナイやノーリツといったメーカーの公式サポート窓口は、製品ごとの対応に精通しており、保証期間内であれば無償修理の対象となる場合があります。 -

設置を担当した工事業者

購入時に設置を依頼した工務店やガス会社がある場合は、まずそこに連絡するのがスムーズです。施工記録を持っているため、状況把握が早いという利点があります。 -

管理会社や大家(賃貸の場合)

前述の通り、賃貸物件では修理責任が所有者側にあるため、入居者はまず管理会社や大家に報告する必要があります。 -

緊急駆け付けサービス

深夜や休日など、すぐにメーカーや工事業者に連絡できない場合には、24時間対応の緊急駆け付けサービスを利用する方法もあります。ただし費用が高額になる場合があるため、応急的な対応にとどめ、後日正式な修理依頼を進めるのが賢明です。

最適な連絡先を判断する際には、まず給湯器の保証書や契約書を確認することが大切です。保証期間が残っている場合にはメーカーや販売店への連絡が第一選択肢となり、保証が切れている場合や設置業者が不明な場合には、信頼できる修理業者を選定することが求められます。

給湯器から水が漏れているのですがどうしたらいいですか?

給湯器からの水漏れは突然起こることも多く、焦ってしまう人も少なくありません。しかし、基本的な手順を理解しておけば被害を最小限に抑えることが可能です。

まず最初に行うべきは、止水栓を閉めて水の流れを止めることです。これにより、床や壁への二次被害を防ぐことができます。止水栓は給湯器本体の下部、もしくは建物の水道メーター付近に設置されていることが多いため、日頃からその位置を把握しておくことが大切です。

次に、給湯器の電源を切ることも欠かせません。水が電装部品や基板にかかると、ショートや火災のリスクが高まります。特に大量の水漏れが発生している場合には、必ずブレーカーを落とすなどの安全対策を講じてください。

その後、漏れている箇所を目視で確認します。ナットの緩みやパッキンの劣化など軽微な症状であれば、一時的な応急処置を試みることも可能ですが、ホースの破裂や内部部品の故障が疑われる場合には、自己修理を避けて速やかに専門業者へ連絡する必要があります。

最後に、状況を整理して業者へ伝える準備をしましょう。以下の情報をあらかじめまとめておくと対応がスムーズです。

-

給湯器のメーカー名と型番

-

水漏れの発生箇所と症状(ポタポタか大量か)

-

水漏れが始まった時間や経緯

-

賃貸か持ち家かの居住形態

これらを伝えることで、業者は必要な部品や工具を準備したうえで訪問できるため、修理時間の短縮につながります。慌てることなく冷静に行動することが、トラブル解決の第一歩となります。

給湯器ホース水漏れまとめと再発防止の要点

ここまで解説してきた給湯器ホース水漏れの知識と対応方法を整理し、再発防止の観点も含めて要点をまとめます。

-

リンナイやノーリツ製でもホース水漏れは起こり得る

-

経年劣化や設置環境の影響が漏水の主要因となる

-

初期のポタポタ漏れは早期対応で被害を抑えられる

-

大量の水漏れは止水栓を閉めて緊急対処が不可欠

-

応急処置は一時的な手段に過ぎず早急な修理が必要

-

自分で修理できるのはナット締めやパッキン交換程度

-

ホース破損や内部故障は専門業者への依頼が安全

-

賃貸住宅では管理会社や大家への連絡が第一対応となる

-

勝手な修理は契約違反や費用自己負担につながる

-

適切な連絡先はメーカーや設置業者を優先すべきである

-

保証期間内であれば無償修理の対象になる可能性がある

-

水漏れが電装部品に触れると火災リスクが高まる

-

定期的な点検が水漏れ防止と早期発見につながる

-

屋外設置では直射日光や雨風対策が劣化防止に有効

-

被害を最小化するには日常的な確認と迅速な行動が要点となる

タグ:トラブル・修理