給湯器ニップルの種類と選び方をわかりやすく紹介

給湯器の配管接続で使う小物継手「給湯器ニップル」。サイズ表記(20×13 など)やネジ規格(Gネジ・Rネジ)、材質(黄銅・ステンレス)、フレキ管接続やシールテープの扱いなど、迷いやすいポイントを初心者にも分かりやすく整理します。交換・DIY判断の目安、価格相場、メーカー互換の考え方まで実務視点で解説します。

この記事で分かる事

- 給湯器ニップルの役割と主な種類が分かる

- 呼び径・20×13・G/R・PT/PFなど規格を理解

- フレキ管やペアホースへの正しい接続手順

- 交換時の注意点・電食対策・購入目安を把握

給湯器ニップルの基礎知識

- 給湯器ニップルの基本と役割

- フレキ用ニップルと給湯機用ニップルの違い

- 異径ニップルや両ニップルの種類と用途

- 呼び径とネジ規格の基礎知識

- 黄銅製・ステンレス製など材質ごとの特徴

- ステンレスフレキ管やペアホースとの接続方法

- シールテープの正しい巻き方と注意点

給湯器ニップルの基本と役割

給湯器ニップルは、家庭用給湯器や業務用ボイラーなどの配管接続に用いられる小型のねじ継手です。見た目は短い円筒状の金属部材で、両端もしくは片端にねじ切り加工がされています。主な役割は、給湯器本体と建物側の配管を確実に接続し、水漏れやガス漏れを防ぎながら流体を安定して通すことです。特に給湯器はお湯と水、さらに追いだき機能がある場合はふろ配管、そして一部の機種ではガスや暖房回路の接続も含まれるため、多数の口径や接続形式が混在します。ニップルはこれらを正しくつなぎ合わせるための必須部品となっています。

また、ニップルは単なる「つなぎ部品」にとどまらず、配管の互換性を担保する重要な調整機能も果たしています。例えば、給湯器メーカーごとに標準で用意されている接続金具の仕様は似ていますが、突出し長さやねじの呼び径に微妙な差がある場合があります。その際に、異径ニップルや長さの異なるニップルを選ぶことで、既設の配管を無理なく利用できるのです。さらに、施工後のメンテナンス性にも影響し、適切なニップルを用いることで将来的な交換作業を容易にします。したがって、ニップルは「ただの金具」ではなく、機器の安全性・耐久性・施工品質を支える基盤部材といえます。

フレキ用ニップルと給湯機用ニップルの違い

ニップルにはいくつかの種類がありますが、大きく分けて「フレキ用ニップル(Pニップル)」と「給湯機用ニップル」に分類されます。フレキ用ニップルは、ステンレス製のフレキシブル管と組み合わせて使用されるもので、片側がGねじ(平行ねじ)で平滑な座面を持ち、フレキ管側ナットのパッキンで止水する構造です。もう一方の端部はRねじ(テーパーねじ)で、給湯器や配管にねじ込んで接続します。構造上、取り外しや再施工が比較的容易であり、住宅のリフォームや修繕で広く用いられています。

一方、給湯機用ニップルは給湯器本体に直接取り付けることを前提とした設計で、両端がねじ込み式になっているものが多く、サイズや形状にバリエーションがあります。例えば、20A×13Aといった異径タイプは、給湯器側が20Aで家屋の配管が13Aの場合に用いられます。また、給湯機用ニップルの一部は「突出し長さ」が規定されており、機器外装と配管を結ぶ際に寸法が合わなければ水漏れやガス漏れの原因になります。用途によって適切な種類を選ぶ必要があり、誤った選択は施工不良や安全上のリスクにつながります。

異径ニップルや両ニップルの種類と用途

ニップルは用途に応じてさらに細かく分類されます。代表的なのが「異径ニップル」「両ニップル」「片ニップル」です。異径ニップルは両端の呼び径が異なるタイプで、給水管が15A、給湯器側が20Aといった口径差を解消する際に用います。両ニップルは両端が同じねじ規格で作られており、延長や接続補助の役割を果たします。片ニップルは一方のみねじが切られているタイプで、特殊な接続や継手を使う場面に適します。

また、追いだき配管や床暖房回路などの特殊用途では、ペアホースや専用継手とセットで使用されることもあります。この場合、標準付属されるニップルを流用することが一般的ですが、腐食や摩耗が見られる場合は新品へ交換することが望ましいです。現場では「見た目は似ているが微妙に寸法が異なる」製品が混在しているため、施工前に呼び径・ねじ種別・全長を必ず照合することが重要です。適切に選定されなかった場合、漏水だけでなく配管応力の集中や破損リスクにもつながるため注意が必要です。

呼び径とネジ規格の基礎知識

| 表記例 | 呼び径 | ねじ種別 | 主な接続先 |

|---|---|---|---|

| 20×13 | 20A ↔ 13A | R(テーパー)/ G(平行)組合せあり | 機器本体口 ↔ 家屋側配管 |

| R1/2 | 15A(呼び1/2) | 管用テーパー(PT相当) | 金属管・機器側口金 |

| G3/4 | 20A(呼び3/4) | 管用平行(PF相当) | パッキン圧着の座面接続 |

給湯器ニップルを正しく選ぶためには、呼び径とネジ規格の理解が欠かせません。呼び径とは配管サイズを示すもので、15A(1/2インチ)、20A(3/4インチ)、25A(1インチ)などが代表的です。例えば「20×13」と表記される異径ニップルは、片側が20A(R3/4)、もう片側が13A(R3/8)であることを意味します。この「呼び径」は実際の外径とは一致しないため、数字だけを見て判断せず、配管規格と照合することが重要です。ネジ規格には「R(テーパーねじ)」「G(平行ねじ)」「PT(管用テーパーねじ)」「PF(管用平行ねじ)」があり、実務ではRとPTはほぼ同義でシールテープやシール剤で止水します。一方、GやPFは座面にパッキンを挟んで止水するため、シールテープは基本不要です。違いを誤ると、締め込んでも水がにじむ、あるいはパッキンが変形して漏水するといったトラブルを招きます。購入時には、必ず製品図面や商品説明に記載されている規格を確認しましょう。

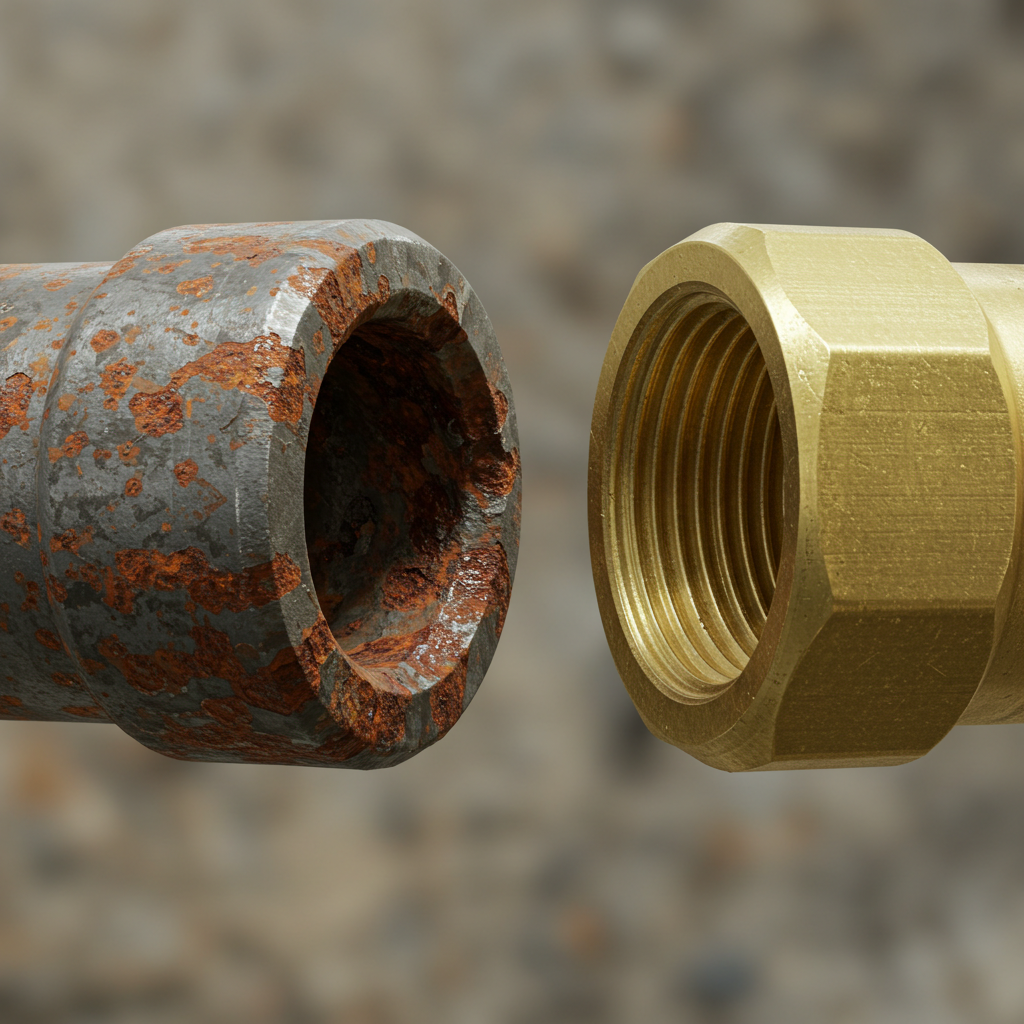

黄銅製・ステンレス製など材質ごとの特徴

選定の目安:黄銅は加工精度と止水性に優れ屋内外で汎用。ステンレスは耐食性が高く沿岸部・屋外露出に有利。鉄ニップルはコスト重視だが防錆と電食に注意。

給湯器ニップルは主に「黄銅」「ステンレス」「鉄」の3種類の材質が用いられます。黄銅製ニップルは加工精度に優れ、止水性が高く、一般住宅で最も広く普及しています。多くの場合、ニッケルクロムメッキが施されており、耐食性と外観の美しさを兼ね備えています。ステンレス製ニップルは、海岸沿いや屋外露出など厳しい環境での耐久性に優れており、電食(異種金属接触腐食)への配慮として誘電ユニオンとの併用が推奨されるケースもあります。鉄製ニップルはコストを抑えやすい反面、防錆処理が不十分だと短期間で腐食しやすく、住宅の給湯設備にはあまり用いられません。材質選定は設置環境や水質によっても左右されます。例えば、水質に塩分や硬度が高い地域では黄銅よりもステンレスが適することがあります。屋内設置でコストを抑えたい場合には黄銅製がバランスの良い選択となります。単に価格や丈夫さだけでなく、設置条件と長期のメンテナンスコストを踏まえて選びましょう。

ステンレスフレキ管やペアホースとの接続方法

フレキ管(ステンレスフレキシブル管)は、給湯器の配管接続に広く用いられる柔軟性の高い管材です。接続時は「ナット+パッキン+座面」の組み合わせで止水します。ニップル側がGねじ(平行ねじ)で平滑な座面になっていることが必須条件であり、ここにゴムや樹脂製のパッキンを新しく交換してから接続します。施工では、ニップルを本体にしっかり固定し、フレキ管ナットを均等に締め込むことが重要です。片側だけに力をかけると座面が斜めに食い込み、パッキンの偏摩耗や漏水につながります。追いだき配管用のペアホースには、専用のニップルやアダプターが付属している場合が多く、ホース径やパッキンの種類に合わせて設計されています。互換性のない部品を流用すると漏れの原因になるため、付属仕様を必ず確認しましょう。屋外設置のふろ給湯器では、雨水や凍結の影響を受けやすいため、施工後は保温材や防水テープで養生することが望まれます。

シールテープの正しい巻き方と注意点

巻き方向はねじ込み方向に合わせて時計回り。一般的な水配管での巻き数は6〜10回が目安。先端1〜2山は空け、ねじ込み時の削れカス混入を防止。

シールテープは、Rねじ(テーパーねじ)同士を接続する際に必須となる止水材です。施工の基本は「ねじ込み方向に沿って巻く」ことです。右ねじの場合は時計回りに巻くことで、ねじ込み時にテープが緩まずに締め付けられます。径が大きいほど巻き数を増やすと安定します。巻き付け後は表面を軽く押さえて密着させ、重ねが不均一にならないよう注意します。締め込みは手で回せる限界まで行い、その後モンキーレンチで1〜2山分締め増しする程度が適切です。締めすぎは雌ねじ割れや雄ねじ潰れの原因になります。施工後は必ず通水し、発泡スプレーや石けん水で漏れ確認を行います。わずかなにじみも放置すると大きなトラブルに発展するため、慎重な確認が欠かせません。

給湯器ニップルの交換と選び方

- ニップル交換作業の手順と安全対策

- 水漏れやにじみが起きる原因と対処法

- ネジ規格違いや電食トラブルの防止策

- リンナイ・ノーリツなどメーカーごとの互換性

- 型番とサイズ選びのチェックポイント

- 給湯器ニップルの価格相場と購入方法

- DIY交換の可否と業者依頼の判断基準

- 給湯器ニップルまとめ

ニップル交換作業の手順と安全対策

- 止水(元栓)およびガス栓閉止、電源オフ、周辺養生を実施

- 既設配管の圧力抜き・残水受けを準備し、モンキーレンチで取り外し

- ねじ部の汚れ・旧シール材を丁寧に除去し座面傷を確認

- 新ニップルを選定(口径・ねじ種別・材質・全長)

- Rねじ部にシールテープ、Gねじ側はパッキン面を清潔に保つ

- ねじ込みは芯ずれなく手締め→適正トルクで増し締め

- 加圧・通水・点火後に漏れ試験、接続部のにじみ・滴下を点検

ガス機器に関わる接続は地域の法令・資格要件を順守してください。メーカーの施工説明書に従うことが前提です。参考:リンナイ 取扱・施工説明書検索

給湯器ニップルを交換する際には、まず安全対策を徹底する必要があります。作業前に必ず元栓を閉じ、給水・給湯回路の残水を抜きます。ガス給湯器の場合はガス栓も閉止し、電源プラグを抜いておきます。そのうえで作業場所の養生を行い、水滴や工具による傷から床や壁を保護します。既設ニップルの取り外しでは、モンキーレンチを用い、配管に無理な力がかからないように支点を確保して作業します。新しいニップルの取り付けでは、規格や材質が適切か確認し、Rねじ部分にはシールテープを巻きます。Gねじ部分はパッキンで止水するため、表面の清掃を念入りに行いましょう。取り付け後は必ず漏れ試験を行い、水圧をかけて接続部ににじみがないかチェックします。さらに、給湯器を点火して運転状態を確認し、熱膨張や振動による緩みがないかを検証します。これらの安全対策を怠ると、後日大きなトラブルを招く恐れがあるため、慎重な施工が不可欠です。

水漏れやにじみが起きる原因と対処法

給湯器ニップルにおける水漏れやにじみの原因は、多くの場合シール不良や部材の劣化です。典型的な例としては、シールテープの巻き数不足や巻き方向の誤り、あるいはテープの劣化による止水力低下が挙げられます。また、ねじ部に汚れや傷があるとシール材が正しく密着せず、にじみが発生することがあります。さらに、締め込みすぎによってねじが変形し、逆に止水性が低下するケースも少なくありません。対処法としては、まず接続部を分解し、ねじ山の状態を確認します。汚れや古いシール材は完全に取り除き、新しいシールテープを適切に巻き直します。Gねじ接続の場合はパッキンを新品に交換し、座面の傷や歪みをチェックします。これらを行っても漏れが止まらない場合は、部材自体の摩耗や腐食が原因の可能性が高いため、ニップルを新品に交換するのが確実です。特に古い給湯器では配管側のねじも摩耗していることがあるため、接続先の点検も合わせて行うことが望まれます。

ネジ規格違いや電食トラブルの防止策

給湯器ニップルを選定・施工する際に注意すべき大きなポイントが「ねじ規格の違い」と「電食トラブル」です。まずねじ規格についてですが、Rねじ(PT)とGねじ(PF)は互換性がなく、無理に組み合わせると止水不良を起こします。Rねじはテーパー形状でシール材による止水が前提ですが、Gねじは平行ねじで座面パッキンによる止水を前提としています。両者を誤って接続すると、締めても隙間が生じてにじみが発生します。購入時には必ず図面やパッケージの記載を確認し、必要であればノギスなどでねじピッチを実測することも有効です。次に電食トラブルですが、異なる金属材質を直接接続すると電位差による腐食(電食)が発生することがあります。特に黄銅とステンレス、銅管と鉄管といった組み合わせでは長期的に腐食が進み、数年後に漏水につながるケースがあります。これを防ぐためには「誘電ユニオン」と呼ばれる絶縁継手を用い、電流の流路を遮断することが推奨されます。また、屋外では雨水による導電性の上昇が電食を加速するため、接続部に防食テープを巻くなど追加対策を施すと安心です。

リンナイ・ノーリツなどメーカーごとの互換性

給湯器ニップルは基本的に標準寸法で作られていますが、メーカーや機種によって細部が異なる場合があります。例えばリンナイやノーリツの一部機種では、突出し長さやねじ部の有効長さに差があり、他メーカーの付属ニップルでは適合しないことがあります。また、ふろ給湯器の追いだき配管では専用設計のペアホースとニップルが用意されており、互換性が限定的です。互換部品を流用できる場合もありますが、メーカーは原則として「付属部材を使用すること」を推奨しています。異なるメーカーの給湯器へ交換する場合は、施工要領書や部品リストを必ず確認し、必要に応じて専用品を手配するのが望ましいです。市販ニップルで代替できる場合でも、長さや材質が微妙に異なると施工後に不具合が生じる可能性があり、保証対象外となるリスクもあるため慎重に判断しましょう。

型番とサイズ選びのチェックポイント

- 呼び径(A表記)とねじ規格(R/G)を両端で確認

- 異径変換(20×13 等)・全長・有効ねじ長さ

- 材質(黄銅・SUS)と設置環境の相性

- フレキ・ホース側のナット規格と座面形状

- 機器の施工要領書に記載の推奨部材・締結方法

給湯器ニップルの選び方を誤ると、施工不良や漏水のリスクが高まります。まず確認すべきは「呼び径」と「ねじ種別」です。20×13と記載されていれば、片側が20A(3/4)、もう片側が13A(3/8)を意味します。これを給湯器側・配管側と照合し、両端の口径が一致していることを確認しましょう。また、ねじ規格についてはR(PT)かG(PF)かを見極め、接続先に適合しているかを確認することが必要です。次に「全長」と「有効ねじ長さ」も重要です。全長が短すぎると接続部の密着が不十分となり、逆に長すぎると配管の干渉や施工スペース不足を招きます。さらに材質選定もポイントで、屋内では黄銅製、屋外や腐食環境ではステンレス製が望ましいです。最後に、施工要領書に指定されている型番や部品番号を参照することも重要で、純正部品を使うことで施工の信頼性が高まります。

給湯器ニップルの価格相場と購入方法

給湯器ニップルはホームセンターや設備資材店、インターネット通販などで購入可能です。価格帯は材質やサイズによって幅があり、最も一般的な黄銅製の20×13異径ニップルであれば数百円から1,000円前後で入手できます。ステンレス製や特殊寸法品では1,500円〜3,000円程度となることが多く、メーカー純正品や専用品ではさらに高額になるケースもあります。大量発注する工事業者向けには10本単位や箱売りで提供される場合もあり、単価を抑えられる反面、型式の誤発注リスクが高まるため個人購入にはあまり向きません。購入方法としては、確実性を重視するなら給湯器メーカーの純正部品を取り寄せるのが安心です。互換性のある市販ニップルを選ぶ場合でも、製品説明に「呼び径」「ねじ規格」「有効ねじ長さ」が明記されているものを選ぶのが基本です。通販サイトではサイズや規格が不明瞭なまま販売されている商品もあり、誤購入が起こりやすいため注意が必要です。購入前に施工要領書や既存部材を照合し、疑問点があれば販売元に問い合わせることが推奨されます。

DIY交換の可否と業者依頼の判断基準

給湯器ニップルの交換は、場合によってはDIYで対応可能です。例えば水配管のみの接続で、既設と全く同じ規格の部材を新品に交換する程度であれば、止水・排水・漏れ確認の基本手順を踏むことで個人でも対応できることがあります。ただし、シールテープの扱い方や締め付けトルクの管理が不十分だと、施工直後は止水できても数日〜数週間後ににじみが発生することがあるため、慎重に判断すべきです。一方、ガス接続を伴う場合や追いだき配管の改修、あるいは異径変換や電食対策が必要なケースではDIYは避けるべきです。これらは法令上の資格が必要となる場合があり、無資格で作業すると重大な事故や法的責任につながる可能性があります。また、施工後の保証を受けるためにも、メーカーや販売店が推奨する業者に依頼するのが望ましいです。総合的に判断すると「単純交換ならDIYも可能」「不明点があるなら業者依頼が確実」というのが基本的な目安です。

給湯器ニップルまとめ

- 給湯器ニップルは口径差や接続方式を整える要部材

- フレキ用と給湯機用の違いを用途で明確に選定する

- 20×13など異径表記は両端の呼び径を示している

- Rはテーパーでシール材必須Gは座面パッキン止水

- 黄銅は汎用性が高く屋外はステンレスが有利になる

- 全長と有効ねじ長さは現場干渉を避ける重要寸法

- フレキ接続は座面清掃と新品パッキンが基本動作

- シールテープは時計回りで先端を一二山空けて巻く

- 過剰トルクは割れや潰れの原因となるため厳禁

- 電食対策に誘電ユニオン等の絶縁部材を検討する

- メーカー混在時は突出し長さと肩形状を必ず確認

- 価格は材質と寸法で幅があり在庫と納期を確認する

- にじみは巻き数や座面傷の点検を最初に実施する

- ガス絡みや追いだき回路は有資格者へ依頼が安全

- 迷ったら施工要領書の指示に忠実に合わせて選ぶ

給湯器ニップルに関するよくある質問

給湯器ニップルは必ず必要ですか?

多くの給湯器には標準でニップルが付属していますが、既存配管の口径や接続方式が異なる場合は追加で必要となります。特にリフォームや機種変更時は、既設との整合を取るために新しいニップルが必須となるケースが多いです。

給湯器ニップルのサイズはどうやって確認しますか?

本体側の取扱説明書や施工要領書に「接続口径」が明記されています。さらに既存のニップルに刻印されている「20×13」などの表示を確認することも有効です。現物計測する場合はノギスを用い、呼び径とねじ種別(R・G)を照合してください。

DIYで給湯器ニップルを交換しても良いですか?

水配管の単純な交換であればDIY可能な場合もあります。ただし、シールテープの扱いや締め付け管理を誤ると漏水につながるため注意が必要です。ガス配管や追いだき回路を伴う場合は資格が必要となるため、必ず専門業者へ依頼してください。

シールテープとシール剤はどちらを使えば良いですか?

一般的なRねじ接続ではシールテープが推奨されます。繰り返しの着脱や高温配管などでは液状のシール剤を用いることもありますが、メーカー指定がある場合はその指示に従ってください。

給湯器ニップルは再利用できますか?

基本的には再利用は推奨されません。特にパッキンやシール部分は経年劣化している可能性が高く、再利用すると漏水やにじみの原因となります。交換時には新品を用意することが望ましいです。

タグ:使い方・選び方