給湯器 ドレン 排水の基礎と工事完全ガイド

給湯 器 ドレン 排水について調べ始めると、まず気になるのがドレン水はどうやって排出されますかという基本や、給湯器のドレン排水は汚水ですか?という取り扱いの考え方です。さらに、給湯器 ドレン排水 量の目安、給湯器 ドレン排水工事の可否と手順、マンションでの扱いに関する給湯器 ドレン排水 マンションの注意点、給湯器 ドレン排水 止まらない場合の原因と対処、そして給湯器 ドレンホースの選定基準や交換時期まで、検討事項は多岐にわたります。機種別ではノーリツ 給湯器 ドレン排水やノーリツ 給湯器 ドレン配管のポイントも知っておきたいところです。本記事では、給湯器 ドレン配管 詰まりの予防とメンテナンスも含め、設置前後の判断材料を体系的に解説します。

この記事でわかること

-

ドレン水の仕組みと排出経路の全体像

-

ドレン排水の取り扱いと法規・ガイドラインの考え方

-

住宅種別や機種別の工事方法と注意点

-

トラブル予防と詰まりや止まらない症状の対処

給湯 器 ドレン 排水の基礎知識

・ドレン水はどうやって排出されますか

・給湯器のドレン排水は汚水ですか

・給湯器ドレン排水の量の目安

・ノーリツ給湯器のドレン排水

・給湯器ドレンホースの選び方

ドレン水はどうやって排出されますか

高効率の潜熱回収型ガス給湯器は、一次熱交換器で加熱した後、二次熱交換器で排気ガス中の水蒸気が持つ潜熱をさらに回収します。この過程で排気が冷却され、水蒸気が露点を下回って凝縮し、装置内部でドレン水が発生します。発生したドレン水は機内の中和器に充填された炭酸カルシウムなどの媒体を通過することでpHが中性域に近づけられ、機器底部のドレン出口からドレンホースや塩ビ配管を経て屋外へ排出されます(出典:日本ガス石油機器工業会 リーフレット PDF https://www.gas.or.jp/collabo/defactken/pdf/drain_leaflet.pdf、国土交通省 ドレン排水ガイドライン PDF https://www.mlit.go.jp/common/000206456.pdf)。

排出先は敷地の排水計画や自治体の運用に合わせて、汚水系統の排水設備へ間接排水する方法、雨樋や雨水桝など雨水系統へ導く方法、敷地外の側溝へ導水する方法などが検討対象になります。いずれの場合も配管には連続した下り勾配を設け、サイフォンや滞留水が生じないようにする設計が要点です。屋外露出部は紫外線と寒冷の影響を受けやすいため、配管カバーや保温材での保護、固定金具の適正なピッチ、点検・清掃のしやすさまで含めた計画が望まれます。

中和器の存在は法規との整合にも関わります。国土交通省のガイドラインでは、ドレン排水は生活に起因する排水として下水道法上は汚水に分類される一方、排出量が微量で水質を一定に保つ機構を備えることが確認されているため、自治体の判断により雨水同等の扱いも可能と整理されています(出典:国土交通省「潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて」https://www.mlit.go.jp/common/000206456.pdf、および同プレス https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000157.html)。

給湯器のドレン排水は汚水ですか

法令上の位置付けから整理すると、下水道法第2条では生活や事業に起因する廃水を汚水と定義しており、潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水はこの汚水に該当するとの解釈が提示されています(出典:e-Gov法令検索 下水道法 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000079)。そのうえで、国土交通省のガイドラインは、ドレン排水の性状が季節や耐用期間にわたり基準を満たすよう設計され、中和器によって水質が一定に保たれること、排出量が微量であることを前提に、各自治体が公共下水道の整備状況や受け入れ先の環境影響を勘案して雨水同等の取り扱いとする判断も可能と示しています(出典:国土交通省 ガイドライン PDF https://www.mlit.go.jp/common/000206456.pdf)。

このため現場では、まず自治体の運用方針と建物の管理規約を確認し、排水先を決定する段取りが実務上の第一歩になります。汚水系統に接続する場合は、間接排水で吐水口を常時水没させないこと、臭気逆流を防ぐトラップを適切に設けること、清掃性と点検性を確保することがポイントです。雨水系統に流す場合でも、長時間の散水が基礎や外壁の一部に集中しないルート取り、凍結や藻の発生を招かない勾配、落ち葉や砂の堆積に配慮した接続形状が求められます。下水道の目的が公衆衛生と公共用水域の水質保全にあることを踏まえ(出典:国土交通省「下水道の役割」https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000601.html)、現場条件と合致する最適解を選ぶことが合理的です。

なお、機器側の中和機構に関しては、メーカー資料でも炭酸カルシウム等による中和を前提とし、中和器の寿命や交換時期が案内されています。ノーリツのFAQでは、中和器の交換サインとしてエラー表示が示され、一定量のドレン処理で寿命に至る運用が説明されています(出典:ノーリツFAQ 中和器関連 https://faq.noritz.co.jp/%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E6%A9%9F%E5%99%A8%EF%BC%9A%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%BA-655bf7691ea552001c10fdb4、エラー920 https://faq.noritz.co.jp/%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E6%A9%9F%E5%99%A8%EF%BC%9A%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%80%90920%E3%80%91%E3%81%8C%E7%82%B9%E6%BB%85-64e5a6843a829f001b3fe665)。

給湯器ドレン排水の量の目安

実使用でのドレン量は、給湯負荷、給水温度、外気温、機器の容量・効率、運転時間に左右されます。一般的な家庭の標準的な使用を想定した目安として、冬期で1分あたり約60〜100ml、1日あたり約0.5〜1.5L程度というレンジがしばしば示されています。これは、燃焼由来の水蒸気凝縮量が給湯負荷に比例し、給水温度が低いほど凝縮が促進されることによります。国土交通省のガイドラインは、季節や耐用期間を通じた性状評価の枠組みとともに、排出量が微量であることを前提条件として示しており、運転条件による揺らぎを踏まえた計画が必要とされています(出典:国土交通省 ガイドライン PDF https://www.mlit.go.jp/common/000206456.pdf)。

実務では、以下のように把握すると配管計画や維持管理の見通しが立てやすくなります。冬期の入浴・追い焚きが重なる時間帯は排出が増える傾向があり、停止後もしばらくは熱交換器や配管に残った凝縮水が流下して排水が続く場合があります。逆に夏場は給水温が高く、凝縮が起こりにくいため排出量は小さくなります。いずれの季節でも、垂れ流しにしておくと水溜まりや苔の発生、寒冷時の凍結による閉塞・破損といった二次トラブルの誘因となるため、勾配の確保、露出部の保護、落ち葉・砂対策などの基本を押さえたドレン配管が欠かせません。

なお、メーカー公表値として排水量の概算を示す資料が用意される場合がありますが、実住環境では家族構成や入浴スタイル、給湯温度設定などで大きく変動します。計画段階ではピーク時を見込んで配管径・勾配・固定ピッチを設定し、清掃や点検ができるルート選定を行うと、季節変動に強い運用が期待できます。

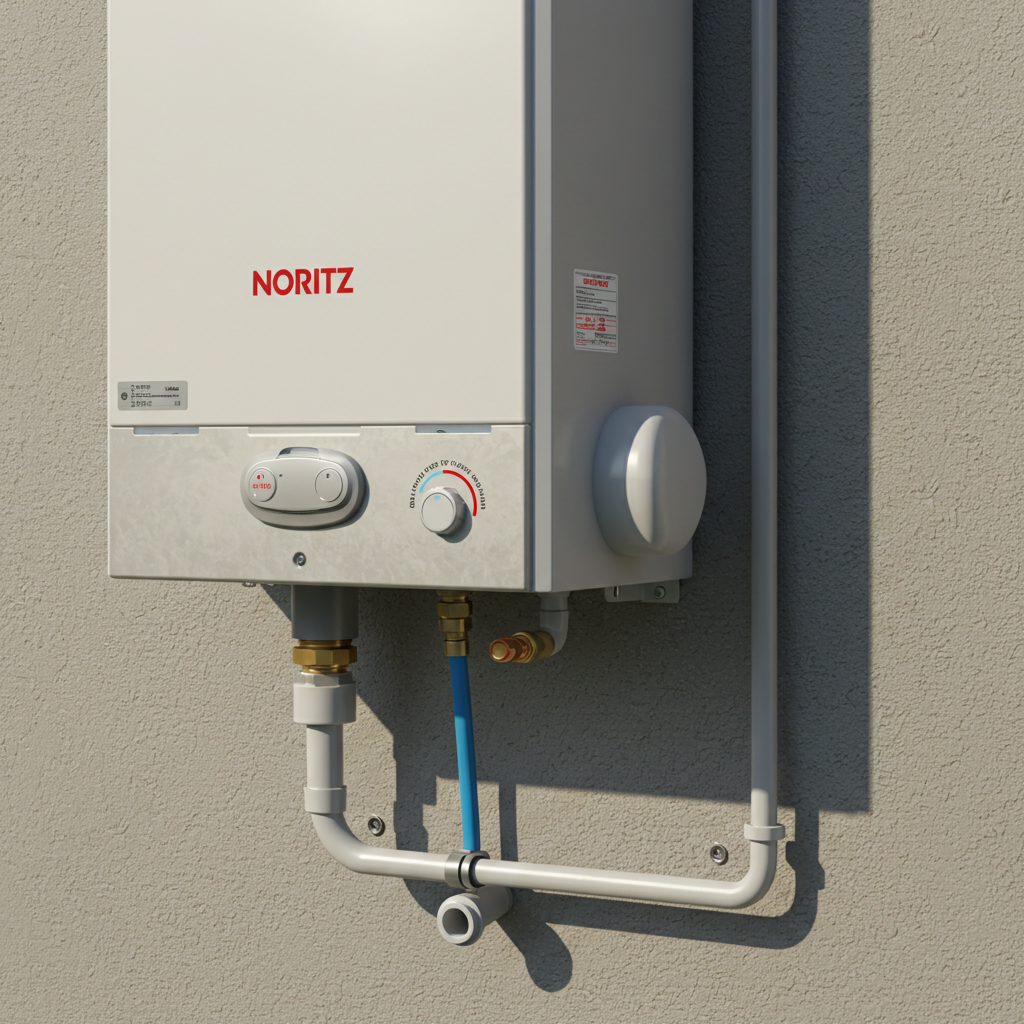

ノーリツ給湯器のドレン排水

ノーリツの高効率給湯器(エコジョーズ)では、排気熱を回収する過程で必ずドレン水が発生します。このドレン水は本体内部に組み込まれた中和器を通り、中和処理が行われた後に排出されます。ノーリツの工事説明書や公式マニュアルには、ドレン出口の位置や配管口径、接続可能な継手の種類、勾配の取り方、固定方法、さらには間接排水の標準的な施工手順まで細かく規定されています(出典:ノーリツ公式サイト https://www.noritz.co.jp/)。

戸建て住宅では、本体の設置場所に応じて以下の方法がよく採用されます。

-

側溝に向けて直接導水する方式

-

雨樋や雨水桝へ接続する方式

-

汚水桝に間接排水する方式

一方で集合住宅では、パイプスペース(PS)内に設置して雑排水立て管やドレン専用立て管に接続することが多く、ベランダ設置型では側溝に流すか立て管に接続する方式が一般的です。ドレン排水の接続が難しい場合には、ノーリツが提供する対応機種に限り、浴室配管を利用したドレンアップ方式を選択できます。

さらに、ノーリツのサポート情報によれば、中和器が劣化すると排水の酸性度が強まり、コンクリートや金属部材に悪影響を与える可能性があるため、定期的な点検が推奨されています。中和器の交換サインとして「エラー920」などのリモコン表示が出る場合もあり、これが出た際は速やかに交換対応が必要です(出典:ノーリツFAQ https://faq.noritz.co.jp/)。

給湯器ドレンホースの選び方

ドレンホースは、ドレン水を安全に排出するための重要な部材です。選定を誤ると、漏水や詰まり、凍結トラブルの原因になりかねません。まず確認すべきは口径と接続方式で、必ず給湯器の型番と一致する規格品を使用することが前提となります。エアコン用のドレンホースと混同して使用すると、径の違いや耐候性不足で不具合が生じやすいため注意が必要です。

屋外で使用する場合は、耐候性や耐寒性に優れた素材を選ぶことが求められます。直射日光にさらされるとホースが硬化・劣化するため、配管カバーやモールで保護すると耐久性が向上します。また、凍結の恐れがある地域では、保温材やドレンヒーターを併用するのが一般的です。ただし、ヒーターを選定する際は必ずドレン配管専用製品を使用する必要があります。水道管用のヒーターは過熱で機器エラーの原因になる場合があるため避けましょう。

交換時期の目安としては、硬化やひび割れ、白化現象、ホースの潰れが見られる場合が挙げられます。これらの兆候があると正常な排水ができなくなり、逆流や水漏れを引き起こすリスクが高まります。点検の際はホースの柔軟性、接続部の緩み、排水ルートの勾配が正しく確保されているかも併せて確認すると安心です。

給湯 器 ドレン 排水の工事と運用

・給湯器ドレン排水工事の基礎

・給湯器ドレン排水とマンション対応

・給湯器ドレン排水が止まらない

・ノーリツ給湯器のドレン配管

・給湯器ドレン配管の詰まり対策

・まとめ 給湯 器 ドレン 排水の要点

給湯器ドレン排水工事の基礎

給湯器を従来型から高効率型へ交換する場合、新たにドレン排水用の配管工事が必要になるケースがほとんどです。工事の目的は、発生するドレン水を確実に処理し、住宅や周辺環境へ悪影響を及ぼさないようにすることです。

戸建て住宅では、設置条件に応じて以下の4つの方法がよく採用されます。

| 方式 | 主な排水先 | 想定環境 | 工事難易度 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 側溝へ延長 | 道路側溝 | 給湯器が側溝近くの外壁 | 低〜中 | 長距離は勾配維持と保護材が必要 |

| 雨樋に接続 | 雨水立て管 | 雨樋がすぐ近くにある | 低 | 接続部の止水・清掃性を確保 |

| 雨水桝へ接続 | 雨水桝・浸透桝 | 敷地内に桝がある | 中 | 自治体が許可するか事前確認必須 |

| 汚水桝へ間接排水 | 汚水系統 | 桝が近い、規約で指定あり | 中〜高 | 吐水空間とトラップ設置が必要 |

屋外露出配管にする場合は、通行や清掃の妨げにならない取り回しにし、固定金具や支持材を適切な間隔で設置する必要があります。雨樋接続は簡便で普及していますが、落ち葉や砂による詰まりが生じやすいため、接続部に点検口を設けるか、清掃しやすい構造にすることが望ましいです。

また、工事の際は給湯器本体の交換と同時に、給水管・給湯管・ガス管との接続、リモコンや電源配線の確認、さらにドレン排水の流路確認を行います。最終的に試運転で排水が正常に流れるかをチェックし、漏れや滞留がないことを確認することが必須です。

給湯器ドレン排水とマンション対応

集合住宅における給湯器のドレン排水は、戸建てに比べて制約が多く、管理規約や建築時の排水計画を必ず確認する必要があります。パイプスペース(PS)内に設置される場合、通常は雑排水立て管や専用ドレン立て管へ接続する方式が基本です。ベランダやバルコニー設置型では、ベランダ側溝への排水や近接する立て管への接続が検討されます。

しかし、既存の建物では排水経路が確保できないケースもあります。このような場合、メーカーが提供する「ドレンアップ方式」が選択肢になります。これは、給湯器本体に溜めたドレン水を小型ポンプや三方弁を利用して浴室系統から排出する方式です。浴槽の追い焚き配管を利用するため、専用対応機種の選定が不可欠であり、誤って非対応機種を選ぶと施工不良につながります。

集合住宅での施工では、特に階下への漏水リスクが大きな懸念材料です。配管接続部の止水処理、勾配の確認、固定状態の強度試験、試運転による流下確認は必ず行うべき工程です。また、マンションの管理組合によっては「既存と同等の給湯器以外への交換不可」と規定されている場合もあり、その場合は高効率給湯器(エコジョーズ)に変更できないこともあります。工事を検討する際は、事前に管理会社やオーナーへ確認することが不可欠です。

給湯器ドレン排水が止まらない

ドレン排水が「止まらない」と感じるトラブルには、いくつかの原因が考えられます。まず、給湯器の性質として、運転中や直後には連続的にドレン水が発生します。これは熱交換器や配管内部に残った水蒸気が凝縮して流れ出るためであり、異常ではない場合が多いです。特に冬場の長時間入浴や追い焚き運転後には、しばらく排水が続くのが通常の挙動です。

一方で、以下のような要因によって本当に止まらない状態が続く場合があります。

-

配管勾配の不良:逆勾配や水平部分が長すぎると、水が滞留して断続的に流れ続けるように見える。

-

サイフォン現象:トラップやホースのたるみが原因で負圧が生じ、断続的に排水が引き出される。

-

凍結の解消過程:寒冷地で配管が凍結し、気温上昇やぬるま湯での解氷後に残水が一気に排出される。

-

微小な給水漏れ:機器内部のバルブや接続部からわずかに漏れがあると、常時少量の排水が発生する。

これらを切り分けるには、排水が出るタイミングや量を観察することが有効です。運転直後に一時的に多い場合は正常な挙動の可能性が高いですが、常時少量が続く場合や異音・エラー表示を伴う場合は、機器本体の不具合や配管異常が疑われます。特にノーリツなどの機種では「エラー290」「エラー291」が表示されるとドレン配管の凍結や排水異常を示すため、公式マニュアルに従った対応が必要です(出典:ノーリツFAQ https://faq.noritz.co.jp/)。

ノーリツ給湯器のドレン配管

ノーリツの給湯器では、ドレン配管に関する施工基準が細かく設定されています。適切に施工しないと排水不良や漏水、さらには機器故障に至る可能性があります。代表的な注意点を以下に整理します。

-

勾配の確保:ドレン出口から配管を立ち上げず、常に下り勾配を保つことが必須条件です。水が逆流すると中和器や本体内部が水没し、腐食や誤作動を招く危険があります。

-

間接排水の実施:汚水桝に接続する場合は、吐水口を常時水没させない構造にし、必ず吐水空間を設けます。これにより下水からの逆流や悪臭侵入を防ぎます。

-

トラップ設置:臭気逆流を防ぐためにトラップを設けますが、清掃可能な構造にしておくことが推奨されます。点検口を設けておくとメンテナンスが容易になります。

-

配管保護:屋外露出部は保温材や配管カバーで保護し、紫外線や低温環境に耐えられるようにします。特に寒冷地では凍結防止ヒーターの検討が必要です。

-

定期点検:中和器の寿命や配管の詰まり、固定の緩みを定期的に点検することが長期安定運用のカギです。

ノーリツの公式FAQでは、中和器交換の目安やエラー表示の意味が詳しく説明されています。例えば「エラー920」は中和器の交換時期を示すもので、このサインが出た場合は早急な交換が必要とされています(出典:ノーリツFAQ https://faq.noritz.co.jp/)。このように、施工時だけでなく長期的な維持管理も見据えた配管設計が不可欠です。

給湯器ドレン配管の詰まり対策

ドレン配管は細径で水量も少ないため、異物や環境要因による詰まりが発生しやすい部分です。代表的な原因としては、土砂や落ち葉の混入、苔やバイオフィルムの付着、昆虫や小動物の侵入、配管の逆勾配やたるみ、さらには冬季の凍結などが挙げられます。これらは排水不良を引き起こすだけでなく、逆流による本体内部の腐食、周辺基礎の侵食、機器のエラー停止にも直結するため、予防策と早期対応が欠かせません。

予防策として有効なのは以下のポイントです。

-

異物侵入の防止:接続口や開口部に防虫ネットやストレーナーを設置し、落ち葉や昆虫が流入しないようにする。

-

清掃性の確保:配管ルートに点検口や着脱が容易な継手を設けることで、定期的な清掃が可能になる。

-

配管勾配の適正化:必ず連続した下り勾配を保ち、水が溜まらないように設計する。たるみや逆勾配はサイフォン現象を引き起こしやすい。

-

定期点検と軽清掃:露出配管は年1回程度を目安に目視点検し、水を流して堆積物がないか確認する。特にバルコニーや雨樋接続部は落ち葉堆積が多いため要注意。

-

凍結対策:寒冷地や寒波時には保温材や凍結防止ヒーターを使用する。凍結した場合は自然解凍を待つのが最も安全であり、急ぐ場合でも40〜50℃程度のぬるま湯をタオル越しにかけて解氷する方法が推奨されています。熱湯の直接使用は配管破損の恐れがあるため避けるべきです。

また、メーカーごとにドレン異常を検知するエラーコードが設定されており、ノーリツの場合は「290」「291」などが代表的です。これらが表示された場合は凍結や詰まりが疑われるため、まずは配管状況を確認し、それでも解決しない場合は専門業者に点検を依頼するのが適切です。取扱説明書に沿った行動を取ることが、機器の長寿命化と安全性の確保につながります。

まとめ 給湯 器 ドレン 排水の要点

最後に、本記事で解説した内容を整理します。給湯器のドレン排水に関する理解を深め、実際の運用や工事で役立ててください。

-

ドレン水は燃焼ガスの冷却で生じ中和処理後に排出される

-

法令上は汚水扱いだが自治体判断で雨水同等とされる場合もある

-

ドレン排水量は冬期で最大1日1.5L程度に達する

-

垂れ流しは凍結や苔発生を招くため配管接続が必要

-

戸建てでは側溝雨樋雨水桝汚水桝への排水方法が選べる

-

集合住宅ではPSや立て管接続やドレンアップ方式を採用する

-

マンションでは管理規約により設置が制限される場合がある

-

工事時は連続勾配間接排水トラップ設置が基本条件となる

-

ノーリツ機種は取扱説明書に従った専用部材使用が必須

-

中和器の寿命時期にはエラー表示が出るため交換対応が必要

-

ドレンホースは耐候性耐寒性があり規格適合の製品を選ぶ

-

排水が止まらない場合は勾配不良やサイフォン現象が原因になり得る

-

詰まり防止には防虫ネット設置と点検清掃が有効な手段となる

-

凍結時は自然解凍が最も安全でぬるま湯での解氷が補助になる

-

定期点検で中和器劣化や配管固定状態を確認すると安心できる

タグ:使い方・選び方