給湯 器 ヒートポンプを正しく選ぶ入門

はじめに

給湯 器 ヒートポンプで情報収集を始めた方は、ヒートポンプ給湯器とエコキュートの違い、導入価格や相場、ヒートポンプ式給湯器とエコキュートの関係性にまず疑問を持ちやすいです。さらに、給湯器ヒートポンプの水漏れへの対処、ヒートポンプ給湯器の仕組み、ガス給湯器との選び分け、国や自治体で実施されるヒートポンプ給湯器の補助金、導入前に把握したいデメリット、ヒートポンプ給湯器の値段は?という相場感、そしてヒートポンプのみ交換する費用はいくらですか?という実務的なコストまで、知りたいテーマは多岐にわたります。この記事では、規格や公的制度の一次情報を踏まえながら、初めての方にも理解しやすい表現で整理し、機種選定から導入・運用までを迷いなく進めるための判断材料を提示します。

この記事でわかること

-

ヒートポンプ給湯器とエコキュートの違いと関係性

-

導入費用や相場と補助金の仕組み

-

ガス給湯器との比較で見える向き不向き

-

水漏れなどトラブル時の基本対応

給湯 器 ヒートポンプを総解説

ヒートポンプ給湯器 仕組みの基礎

空気中の熱をくみ上げてお湯をつくる方式がヒートポンプ給湯器の要点です。冷媒を圧縮・凝縮・膨張・蒸発させる冷凍サイクルで熱を移動させ、取り込んだ外気熱にコンプレッサーの電力由来の熱が加わるため、同じ電力量でも電気ヒーターより多くの熱量を得やすい構造です。性能評価では年間給湯効率や年間給湯保温効率といった指標が用いられ、国内ではJIS C 9220が試験条件や測定方法の基準になっています(出典:日本産業規格 JIS C 9220 概要 https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+C+9220%3A2018、規格技術解説:日本冷凍空調工業会 https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i_jis_c_9219.html)。2018年改正では、運転音評価の手法なども見直され、カタログ表記の整合性が高まりました。

主要な構成はヒートポンプユニット(屋外機)と貯湯ユニット(タンク)です。屋外機で外気から熱を回収して高温の冷媒をつくり、熱交換でタンク内の水を加熱します。運転スケジュールは時間帯別料金や太陽光発電との連携を前提に最適化される設計が普及し、予報連動の制御や昼間シフト運転に対応するモデルも増えています(出典:給湯省エネ2025事業 対象機器の詳細 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/materials/ecocute.html)。

ヒートポンプの理解には、一次エネルギーの直接消費で水を加熱する電気ヒーター方式との違いを押さえると把握しやすくなります。下表は概念整理です。

| 観点 | ヒートポンプ給湯器 | 電気ヒーター式 |

|---|---|---|

| 熱の源 | 外気の熱+圧縮仕事 | 電気抵抗の発熱のみ |

| 代表指標 | 年間給湯効率等(JIS C 9220) | 定格消費電力に比例 |

| 期待できる効果 | 単位電力当たりの給湯量が大きい | 構造は単純だが効率は限定的 |

| 構成 | 屋外機+貯湯タンク | タンク+ヒーター |

以上の仕組みを前提に、電力契約、地域の気象条件、世帯の使用パターンに合わせた運転設定が経済性と快適性の両立につながります。

ヒートポンプ給湯器 エコキュート 違いを整理

両者は対立概念ではなく、エコキュートはヒートポンプ給湯器の一種です。具体的には、自然冷媒の二酸化炭素を用いた家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機の愛称としてエコキュートが用いられています。国内の普及啓発機関は、エコキュートを「大気中の熱を利用する電気式のヒートポンプ給湯機」と定義しており、製品化は2001年が起点です(出典:一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター https://www.hptcj.or.jp/personal/products/ecocute/)。また、エコキュートという名称は関西電力の登録商標で、自然冷媒CO2方式の呼称として業界で広く使われています(出典:電気学会 電力・エネルギー部門 用語解説 https://www.iee.jp/pes/termb_080/)。

普及動向については、業界団体による統計で累計出荷台数が1,000万台を超えたことが公表されています。省エネ性・省CO2性により、従来型ガス燃焼式と比べてエコキュートのCO2排出量は約6割程度との整理が示されており、家庭部門の脱炭素においてヒートポンプの役割が拡大しています(出典:日本冷凍空調工業会ほか 共同資料PDF、2025年4月18日 https://www.fepc.or.jp/pr/news/kaiken/__icsFiles/afieldfile/2025/04/18/print_2.pdf)。

このように、ヒートポンプ給湯器は広い概念で、冷媒や構造が異なる複数方式を含みます。その中でCO2冷媒を採用する家庭向け製品群を市場ではエコキュートと呼び分けている、と捉えると用語の混乱が解消します。

ヒートポンプ式給湯器 エコキュートの位置づけ

家庭用給湯の省エネ政策では、ヒートポンプ式給湯機の性能評価と市場普及を制度的に後押ししてきました。製品性能はJIS C 9220に基づく試験条件で評価され、カタログに反映されます(出典:JIS C 9220 概要 https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+C+9220%3A2018)。一方、普及政策の面では、経済産業省 資源エネルギー庁の給湯省エネ2025事業が、登録基準を満たしたヒートポンプ給湯機に対して補助金を設定しています。基本額は1台あたり6万円で、A要件(予報連動の昼間シフト機能)やB要件(高性能機やおひさまエコキュート)を満たすと加算され、A+Bを満たす機種は13万円の支援枠が示されています(出典:資源エネルギー庁 事業概要ページ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/kyutokidonyu/kyutodonyuhojo2024.html、公式ポータル https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/ および概要ページ https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/overview/)。

制度上は、対象製品として登録された機器を使用した工事のみが補助対象で、戸建は2台まで、共同住宅等は1台までが上限と整理されています(出典:給湯省エネ2025 公式 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/)。これにより、エコキュートは単なる高効率機という位置づけを超え、系統側の負荷平準化(昼間シフトや太陽光余剰の活用)にも資する需要側リソースとして期待が高まっています(出典:対象機器の詳細ページ https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/materials/ecocute.html)。

制度の要点を踏まえると、今後の導入検討では、世帯の使用パターンと太陽光の有無、料金メニュー、対象機種の登録状況を合わせて評価し、経済性とレジリエンスの両面で最適解を探る姿勢が有効だと言えます。

ヒートポンプ給湯器 ガス給湯器の比較視点

選定で迷いやすいポイントは、初期費用とランニング、使用感、安全性、設置要件の4軸に整理すると把握しやすくなります。ヒートポンプ給湯器は外気熱を利用するため電気ヒーター式より高効率ですが、貯湯タンクを介する仕組み上、ピーク時の大量使用ではお湯切れ対策が設計の肝になります。一方、ガス給湯器は直圧瞬間式が主流で連続給湯に強く、追い焚きや大流量シャワーでも待ち時間が少ない傾向です。安全面では、エコキュートは燃焼を伴わないためCOや窒素酸化物の発生源を家庭内に持ち込みません。CO2排出の観点では、資源エネルギー庁が家庭部門の省エネ対策でヒートポンプの有効性を示しており、自然冷媒CO2方式のエコキュートはライフサイクルで低炭素化に寄与すると整理されています(出典:資源エネルギー庁 住宅・建築物の省エネ施策 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/house/)。

料金面は地域差が大きく、都市ガスとLPガス、電気の単価や契約メニューで結果が変わります。夜間安価なメニューや太陽光余剰活用機能の有無が総額に直結するため、世帯人数と冬季ピーク使用量で試算する手順が実務的です。耐候性については、寒冷地仕様や耐塩害仕様が各社から提供され、外装と熱交換器の防食仕様を選べます。保守面は、ガス機は燃焼系部品の経年点検、エコキュートは冷媒系とタンク・配管の点検が中心となり、いずれも年数と使用環境でメンテ頻度が変わります。

下表は比較の要点です。

| 観点 | エコキュート(ヒートポンプ給湯器) | ガス給湯器 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 中〜高(タンク+屋外機+基礎) | 低〜中(本体中心) |

| ランニング | 電気メニュー最適化で低減余地大 | 都市ガスは安定、LPガスは高めになりやすい |

| 連続給湯 | タンク容量の影響を受ける | 連続大流量に強い |

| 環境負荷 | 燃焼なし、CO2排出低減に寄与 | 燃焼起因のCO2・NOxが発生 |

| 停電・断水 | タンクの残湯を非常用水に転用可 | 停電・断水時は制約が大きい |

| 設置 | 設置面積と搬入経路の確認が必須 | 比較的省スペース |

制度や最新の省エネ要件は、給湯省エネ2025事業の公式資料で公開されており、対象機器と要件が明示されています(出典:給湯省エネ2025 公式ポータル https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/ ならびに対象機器資料 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/materials/ecocute.html)。これらの一次情報を基に、家庭の需要特性と料金制度をあわせて判断すると無理のない選定につながります。

ヒートポンプ給湯器 価格の目安と相場

相場観は、タンク容量・給湯タイプ・地域仕様・付加機能・既存配管の転用可否で大きく変動します。一般的な交換案件では、370〜460Lのフルオートまたはオートタイプが主流で、工事費込み総額は40万〜50万円台に集まりやすい一方、寒冷地仕様や高圧給湯、マイクロバブル、アプリ連携などの高機能を加えると60万円超の事例も見られます。見積の内訳では、本体・リモコン・脚部カバー・基礎工事(コンクリートベースやアンカー)・電気工事(200V化やブレーカー増設)・既存機撤去処分費などが加わるため、同容量・同等グレードでも総額に差が出ます。

価格の背景にある技術要素として、効率指標の達成水準や騒音レベル、貯湯タンクの耐圧・耐蝕仕様、凍結対策のヒータ配置、ポンプとバルブの寿命設計などがあり、これらは規格試験とカタログ値に反映されます。効率評価に関してはJIS C 9220が参照され、各社は試験条件での年間給湯効率を公表します(出典:JIS C 9220 概要 https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+C+9220%3A2018)。制度面では、対象機器に選定されると補助金の適用が受けられ、総支払額に直接影響します(出典:給湯省エネ2025 公式 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/overview/)。

実務的には、容量・タイプ・地域仕様・追加機能の4点を固定してから複数社で同条件の見積を取り、付帯工事の要否まで並べて比較する方法が再現性の高い相場把握につながります。太陽光余剰活用や予報連動の昼間シフト機能を考慮すると、補助加算の対象にもなりやすく、初期負担の平準化と運用コスト低減の両面で効果が期待できます。

ヒートポンプ給湯器の値段は 目安解説

具体的な金額感を掴むには、容量帯とグレード別のレンジで見ると把握しやすくなります。370Lクラスのスタンダード仕様では工事費込みで40万円前後からの事例があり、460Lのフルオートや高圧給湯を選ぶと45万〜55万円帯が中心になります。550Lの大容量や高機能を積んだ上位モデルでは60万円以上も珍しくありません。寒冷地仕様や耐塩害仕様は外装・熱交換器の防食や凍結対策の追加でコストが上がる傾向があります。

内訳の比較は、総額だけでなく数量と単価、工事項目の有無が要点です。特に電気工事は既設の単相200Vの有無、盤内スペース、漏電遮断器の容量で費用差が出ます。基礎は既存平板を活用できるか、新設のコンクリートベースが必要かで1万〜数万円の差が生じます。撤去費用も地域の産廃処理単価と搬出経路の難易度で変動します。

制度を併用する前提なら、対象型番の選定が前提条件になります。給湯省エネ2025事業では、基本額6万円に加え、A要件(予報連動の昼間シフト等)とB要件(高性能機等)を満たすと合計13万円の補助が想定され、対象と金額は公式の一次情報で最新更新が行われています(出典:給湯省エネ2025 公式ポータル https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/)。制度の適用で、実支払額は相場レンジの下側に近づくケースが増えます。

価格判断を誤りにくくするために、次の観点で表を作って候補を並べる方法が実践的です。

| 比較項目 | A社機 370L フルオート | B社機 460L フルオート | C社機 460L 高圧+機能拡張 |

|---|---|---|---|

| 本体・リモコン・脚部 | |||

| 付帯工事(基礎・電気) | |||

| 既存撤去処分 | |||

| 補助対象・加算 | |||

| 補助後想定支払額 | |||

| 主要機能(高圧・予報連動等) |

空欄は見積取得後に埋め、総額と機能、補助の適用可否を同じ行で比較できるようにすると、価格と性能のバランスが見えやすくなります。

給湯 器 ヒートポンプの選び方

-

ヒートポンプ給湯器 補助金の最新情報

-

ヒートポンプ給湯器 デメリットも確認

-

給湯器 ヒートポンプ 水漏れの対処

-

ヒートポンプのみ交換する費用はいくらですか 解説

-

まとめ 給湯 器 ヒートポンプの要点

ヒートポンプ給湯器 補助金の最新情報

家庭の省エネ対策を後押しする制度として、国の補助金が活用できます。2025年度は「給湯省エネ2025事業」が実施され、登録型番のエコキュートや高効率ヒートポンプ給湯機が対象です。基本額は1台あたり6万円で、条件を満たす場合には加算措置があり、最大で13万円まで支給される仕組みです(出典:資源エネルギー庁「給湯省エネ2025事業」 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/)。

加算要件は次の通りです。

-

A要件:天気予報に基づいて昼間に沸き上げを行う予報連動機能を搭載している場合(4万円加算)

-

B要件:高性能機または太陽光発電と連携可能なおひさまエコキュートなどを導入した場合(3万円加算)

補助金の申請は施主が直接行うのではなく、事業者登録を行った施工業者が代理で行うのが原則です。そのため、導入を検討する際は必ず施工業者に対象機種の確認を依頼することが大切です。対象製品かどうかは公式サイトに公開されている型番リストで判定できます(出典:給湯省エネ2025 対象機器検索 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/materials/ecocute.html)。

また、補助金には予算枠が設定されているため、年度途中で打ち切られる可能性があります。実際に2023年度や2024年度の同様の事業でも、予算上限到達により終了した事例がありました。導入を検討する場合は、予算の進捗や申請状況を施工業者と密に共有し、早めの手続きが推奨されます。

補助制度を活用することで、初期費用を実質的に10万円前後抑えることが可能となり、経済性の面で大きなメリットが得られます。

ヒートポンプ給湯器 デメリットも確認

導入に際してはメリットだけでなく、弱点を理解しておくことが満足度を高める鍵となります。まず大きな課題は初期費用です。ガス給湯器では10万〜20万円程度で設置できるケースが多いのに対し、ヒートポンプ給湯器は35万〜60万円が一般的な相場となっています。補助金で一部軽減できるものの、導入時の負担感は避けられません。

次に設置スペースです。ヒートポンプユニット(屋外機)と貯湯ユニット(タンク)の2つを設置する必要があるため、庭や駐車スペースにある程度の余裕が求められます。特に都市部の狭小地では設置経路や基礎工事に制約がかかりやすい点に注意が必要です。

また、タンク式であるがゆえに「お湯切れ」のリスクがあります。家族全員が連続して入浴する、あるいは寒冷期にシャワーを大量に使用するなど、想定を超える使用量があれば、貯湯タンクの容量を使い切ってしまうことがあります。その場合は再沸き上げに30分〜1時間程度かかるため、即時利用はできません。

寒冷地では外気温が極端に低下すると効率が落ちやすく、補助ヒーターが作動する場合もあります。海沿いの地域では塩害対策仕様を選ばなければ、熱交換器や配管の腐食が進行しやすい傾向も報告されています。

ただし、容量選定を適切に行い、フルオートの沸き増し機能や学習運転を活用することで、日常生活における不便は最小限に抑えられます。導入を検討する際は「初期費用」「設置環境」「使用量」の3点を必ずシミュレーションしておくことが安心につながります。

給湯器 ヒートポンプ 水漏れの対処

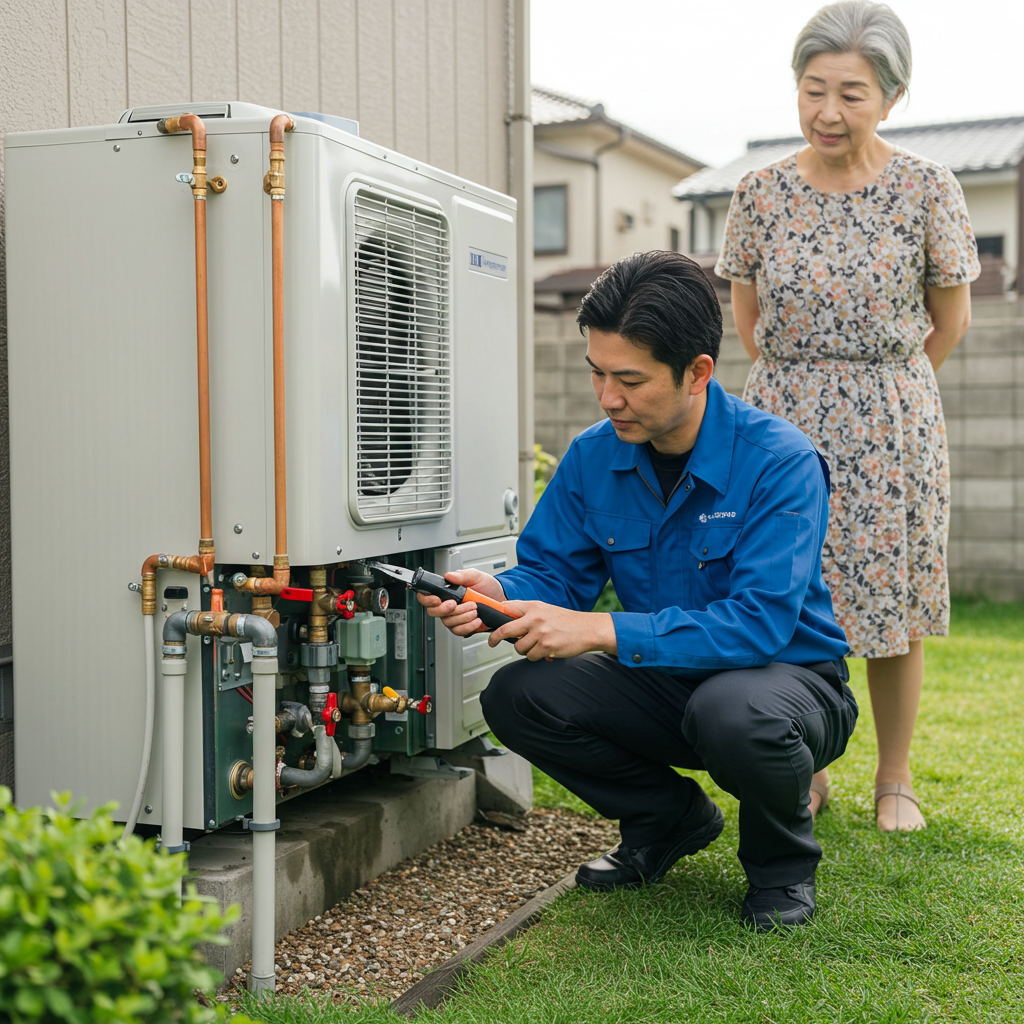

水漏れは経年劣化や部品不具合で発生する代表的なトラブルです。もし発見した場合、まず行うべきは安全確保と被害拡大防止です。具体的には、止水栓を閉めて給水を止め、必要に応じて分電盤で該当回路のブレーカーを落とします。漏電や感電リスクを避けるため、この手順は最優先です。

次に、漏れの発生箇所を観察します。貯湯タンク周囲で水滴が落ちている場合、安全弁の作動による排水である可能性があります。これは内部の圧力上昇や過熱に伴い、タンクの安全を守るために設計上排水される仕組みです。一方、配管接続部からの連続的な滴下や水たまりは、シール材やパッキンの劣化が疑われます。

ありがちな原因は以下の通りです。

-

安全弁作動による一時的な排水

-

配管接続部のシール劣化や締め付け不足

-

貯湯タンク内部の腐食や熱交換器の不具合

応急処置としては水の供給を止めて被害を広げないことが最重要で、その後は必ず施工業者やメーカーに連絡し、具体的な症状を伝えます。症状を説明する際は「漏れの発生位置」「滴下の頻度」「表示されているエラーコード」を伝えると診断がスムーズです。

部品交換で済む場合は数万円程度の修理費で対応できますが、使用年数が10年以上経過している場合は、修理よりも本体交換のほうが長期的に合理的と判断されるケースが多いです。耐用年数の目安はおおむね10〜15年とされており、部品供給もこの期間を境に縮小することがあります。

水漏れに気づいたときの迅速な対応と、定期的な点検が長寿命化と安心につながります。

ヒートポンプのみ交換する費用はいくらですか 解説

ヒートポンプ給湯器の屋外機であるヒートポンプユニットだけを交換するケースもあります。一般的には、タンク部分が健全であり、冷媒回路やコンプレッサー側のみ不具合が出ている場合に選択されます。費用の目安は機種や設置条件によって幅がありますが、35万〜50万円程度が多いとされます。ただし、この金額は本体+工事費込みであり、タンクを含む丸ごとの交換と大きくは変わらない水準に収まる場合が少なくありません。

一部のメーカーでは、室外機単体交換の価格が20万〜70万円と案内されていますが、実際には配管や電気工事を含めた追加費用がかかり、全体更新との差が小さくなる傾向にあります。特に使用年数が10年以上経過している場合、タンクユニットや制御基板も寿命が近づいている可能性が高いため、修理ではなく全体更新を選ぶことで、将来的な二重投資を防げると考えられます。

判断にあたってのポイントは以下の通りです。

-

設置から10年以上経過している場合は全体交換を検討する

-

既存の配管や基礎を流用できるかで工事費が変動する

-

交換後の保証内容や将来の部品供給可否も比較する

なお、交換後の保証は通常2年〜5年程度で、販売店によっては延長保証プランが用意されています。全体交換を選んだ場合は保証範囲が広くなるため、費用対効果という観点でも有利です。短期的な修理費用を抑えるか、長期的な安心を優先するかは、使用年数とライフプランを基に判断することが適切です。

まとめ 給湯 器 ヒートポンプの要点

-

ヒートポンプ給湯器は外気熱を利用し効率的にお湯をつくる

-

エコキュートは自然冷媒CO2を用いるヒートポンプ給湯器の愛称

-

ガス給湯器は連続給湯に強いが燃焼によるCO2排出がある

-

LPガス地域ではヒートポンプ給湯器の経済性が特に高い

-

初期費用は35万〜60万円程度で40万〜50万円帯が中心

-

価格は容量や設置条件で10万円以上変動することがある

-

給湯省エネ2025事業では最大13万円の補助が設定されている

-

予報連動や太陽光連携機能は補助加算の対象となる

-

対象製品かは公式の型番リストで事前確認できる

-

設置にはタンクと屋外機のスペースと搬入経路が必要

-

タンク方式はお湯切れを防ぐ容量選定が特に重要

-

水漏れ時は止水とブレーカー遮断で安全確保を行う

-

修理で済む場合もあるが寿命10〜15年が交換目安になる

-

ヒートポンプユニットのみ交換は費用が高く割安感が薄い

-

見積書の内訳を複数社で比較して納得感を得ることが有効

これらを踏まえ、家庭の電力契約や生活スタイル、設置環境を総合的に判断することで、給湯器ヒートポンプの導入効果を最大化することが可能です。