賃貸での給湯器ガス電気見分け方と電気温水器の特徴

賃貸住宅に入居した際、給湯器がガス式か電気式かを見分けたいと考える方は多いのではないでしょうか。特に「給湯器ガス電気見分け方賃貸」と検索する方にとって、判断材料や確認方法は非常に重要な情報となります。

本記事では、電気温水器確認方法や外観の違い、設置場所として多い電気温水器賃貸どこにあるか、そして電気温水器あるかわからない知恵袋的な悩みまで丁寧に解説します。また、マンションお風呂ガスか電気かの見極め方や、アパートの給湯器が見当たらないのはなぜですか?という疑問にも対応しています。

さらに、給湯器ガス電気どちらが安いかというコスト比較や、電気温水器賃貸電気代の目安、効率的な電気温水器賃貸使い方も紹介。加えて、電気温水器賃貸デメリットや、設置時の注意点も網羅しています。

お風呂のお湯は電気かガスかを知ることで、光熱費や使い勝手にも大きな影響が出てきます。本記事を読むことで、設備の見分け方から実用的なポイントまで、賃貸での生活をスムーズに始めるための知識を得られるでしょう。

この記事の要点まとめ

-

給湯器がガス式か電気式かを外観や配管で見分ける方法

-

賃貸住宅で電気温水器がどこに設置されているかの確認方法

-

ガスと電気の給湯器それぞれのメリット・デメリット

-

光熱費や電気代を抑えるための具体的な使い方や節約ポイント

賃貸での給湯器ガス電気見分け方ガイド

-

給湯器がガスか電気かの見分け方基本

-

電気温水器確認方法と外観の違い

-

給湯器がない?アパート設備の確認方法

-

お風呂のお湯は電気?ガス?配管で判断

-

マンション給湯器がガスか電気か調べる手順

-

電気温水器あるかわからない時の対処法

給湯器がガスか電気かの見分け方基本

賃貸物件に引っ越した際、最初に確認しておきたいのが「給湯器の種類」です。お湯をつくる給湯器には大きく分けて「ガス式」と「電気式」の2種類があります。これらの見分け方にはいくつかのポイントがあります。

まず、給湯器本体に貼られているラベルや銘板をチェックしてみましょう。多くの場合、「ガス給湯器」や「電気温水器」といった表記があり、製品情報と一緒に記載されています。ラベルが確認できない場合でも、配管や設置場所を見れば判断できるケースが少なくありません。

ガス給湯器は、金属製の細い管(ガス管)が本体に接続されており、近くにガスメーターや元栓が設置されているのが特徴です。一方で、電気給湯器にはガス管が通っておらず、代わりに太い電源コードが伸びているのが一般的です。

このように、給湯器の種類は外見や配線・配管の構造からでもある程度判別可能です。ただし、見た目だけでは判断が難しい場合もあるため、設置説明書や賃貸契約時の設備情報を確認することをおすすめします。給湯器のタイプを把握しておくことで、光熱費の管理や使い方の理解にもつながります。

電気温水器確認方法と外観の違い

電気温水器かどうかを確認するには、いくつかの視覚的・構造的なポイントに着目することで見分けることができます。特に、初めて電気温水器を目にする方でも判断しやすいよう、外観に注目する方法を紹介します。

電気温水器は「貯湯式」と呼ばれる構造をしており、内部に大容量のタンクを備えている点が最大の特徴です。このため、本体サイズが非常に大きく、角型または丸型のタンクが目立ちます。設置場所としては、室内の洗面所や脱衣所、またはパイプシャフト・ベランダなどが一般的です。

見た目では、背の高い直方体型や円筒形の筐体があり、製品本体には「電気温水器」やメーカー名(例:三菱、パナソニック)とともに型番などが明記されたラベルが貼付されています。さらに、ガス給湯器と違って「排気口」が存在しない点もポイントです。ガス式の場合は排気用の通気口が必ず付いていますが、電気温水器には不要なため外見がよりシンプルになります。

また、室外機のような装置が別途設置されていれば、それは「エコキュート」と呼ばれる高効率型の電気給湯器である可能性が高いです。ヒートポンプと貯湯タンクがセットになっており、ベランダなどに2台並んで設置されているケースが多く見られます。

このように、サイズ・形状・排気口の有無・設置状況などを観察することで、電気温水器であるかどうかを判断することができます。わからない場合は、型番をスマートフォンで検索して確認する方法も有効です。

給湯器がない?アパート設備の確認方法

アパートに入居して「給湯器が見当たらない」と感じた場合、まず確認すべきは給湯器の設置場所と物件の設備仕様です。特に古い物件やワンルームタイプでは、給湯器の位置が分かりにくかったり、特殊な構造になっていることがあります。

一般的に、ガス給湯器は屋外の壁面やベランダ、または共用廊下側のパイプスペース内に設置されていることが多く、外から見ると四角いボックス状の筐体と配管、排気口などが確認できます。もし外に見当たらない場合は、建物の設計上、室内に設置されているケースもあります。洗面所やユニットバスの壁面、あるいは収納スペースの中に小型の電気温水器が収まっていることもあるため、室内の収納や設備まわりを見てみましょう。

また、築年数が古いアパートでは、共用給湯システムを採用していることもあります。この場合、各部屋に個別の給湯器が設置されていないため、設備として「給湯器がない」と感じられることがあります。共用設備であるかどうかは、契約時に交付された重要事項説明書や管理会社からの案内書類で確認可能です。

さらに、給湯器の代わりに電気ポットや瞬間湯沸かし器が設置されていることもあり、そうした設備も給湯用途として用いられるため注意が必要です。給湯機能そのものが存在しない物件も稀にありますが、その場合は賃貸物件の紹介文に「バスなし」「給湯なし」といった記載があるはずです。

見つからない場合は、遠慮なく管理会社や大家に問い合わせてみるのが最も確実です。初めての部屋で生活インフラの状態が不明なまま使用するのは危険ですので、事前確認を徹底しましょう。

お風呂のお湯は電気?ガス?配管で判断

お風呂の給湯が電気式かガス式かを確認するうえで、もっとも視覚的でわかりやすい方法が「配管の確認」です。特に賃貸物件では設備の仕様が公開されていないこともあるため、入居後に自分で判断する力が求められる場面もあります。

まず注目したいのが、給湯器の周囲にある配管の種類です。ガス給湯器であれば、通常、ガス管・水道管・給湯管の3本が接続されています。ガス管はたいてい金属製で、他の配管と比べて細く、黄色や銀色のラベルが巻かれていることが多いです。これが視認できる場合はガス式である可能性が非常に高いといえます。

一方、電気温水器にはガス管がついていません。給水・給湯管に加えて、太めの電源ケーブルや電源コンセントが繋がれているのが一般的です。また、電気式給湯器の場合、配管が壁の中を通っているために外からは確認しにくいこともあります。そのような場合は、本体の裏や近くの電気盤まわりをチェックすると、電気式の配線が見つかることもあります。

このように、給湯器に接続されている配管とケーブルの種類や数を見れば、多くのケースでお風呂の給湯がガスか電気かを見分けることが可能です。ただし、複雑な構造のマンションや共用システムが導入されている場合には、外観だけでは判断しきれないこともあります。その際は、設備資料や不動産会社への確認が確実です。

マンション給湯器がガスか電気か調べる手順

マンションに住む際、給湯器の熱源がガスか電気かを調べたいという方は少なくありません。光熱費の差や使い勝手の違いがあるため、事前に知っておくことが生活設計に役立ちます。ここでは、確認すべき具体的な手順を紹介します。

最初に確認するべきは、室外または室内に設置されている給湯器の外観です。多くのマンションでは給湯器が「パイプスペース(PS)」と呼ばれる玄関横の収納スペースに設置されています。扉を開けると、内部に金属製の筐体と複数の配管、または電源コードが見えるはずです。

その本体に貼られているラベルや型番シールをチェックしてください。メーカー名とともに、「ガス給湯器」「電気温水器」「エコキュート」などの記載があります。製品名に「Rinnai(リンナイ)」「Noritz(ノーリツ)」といったガス機器メーカーが記載されていれば、ガス給湯器である可能性が高くなります。

また、配管にも注目しましょう。ガス給湯器であれば金属のガス管と排気口が必ず存在します。対して、電気温水器やエコキュートの場合は大きな貯湯タンクと電源ケーブルが確認でき、排気口はありません。

他にも、不動産会社から渡される「重要事項説明書」や「設備仕様書」にも記載がありますので、書類が手元にある場合は必ず確認しておきましょう。それでも判断がつかない場合には、管理会社へ直接問い合わせるのがもっとも確実です。物件ごとの仕様はさまざまであるため、自分の目だけで判断するよりも情報の裏付けが重要です。

電気温水器あるかわからない時の対処法

電気温水器が設置されているかどうかが分からない場合、確認方法に戸惑うこともあるでしょう。とくに賃貸物件においては、設置場所が目立たない場所だったり、設備情報が不明確だったりするケースが少なくありません。

まず確認したいのが、建物の構造と部屋の間取りです。電気温水器は、貯湯式タンクのサイズが大きいため、パイプシャフト(PS)・室内の脱衣所・収納スペース・ベランダのいずれかに設置されているのが一般的です。見た目は白やグレーの角型、あるいは丸型の大きな筐体で、「高温注意」やメーカーのロゴが記載されています。

それでも発見できない場合は、リモコンパネルやブレーカー周辺を見てください。電気温水器がある場合、浴室やキッチンに「給湯操作リモコン」が設置されていることが多く、そこに「エコキュート」「電気温水器」「湯量設定」などの表示がある場合は電気式と判断できます。また、分電盤に「電温」と書かれたブレーカーがあれば、それも有力な手がかりになります。

設備の表示や設置場所を探しても確信が持てない場合は、入居時の書類を確認しましょう。「設備仕様書」や「重要事項説明書」に、「給湯設備:電気温水器」「オール電化住宅」といった記載があるか確認してみてください。

もしそれらも見つからない場合には、不動産管理会社やオーナーに直接問い合わせるのが最も確実です。電気温水器があるかどうかで、光熱費や使い方が大きく変わるため、曖昧なままにしておくのは避けましょう。

給湯器ガス電気見分け方賃貸の注意点と比較

-

賃貸における電気温水器の設置場所はどこ?

-

電気温水器賃貸での正しい使い方ガイド

-

電気温水器賃貸に向かない理由と注意点

-

ガスと電気の給湯器どちらが安いか比較

-

電気温水器賃貸の電気代と節約ポイント

賃貸における電気温水器の設置場所はどこ?

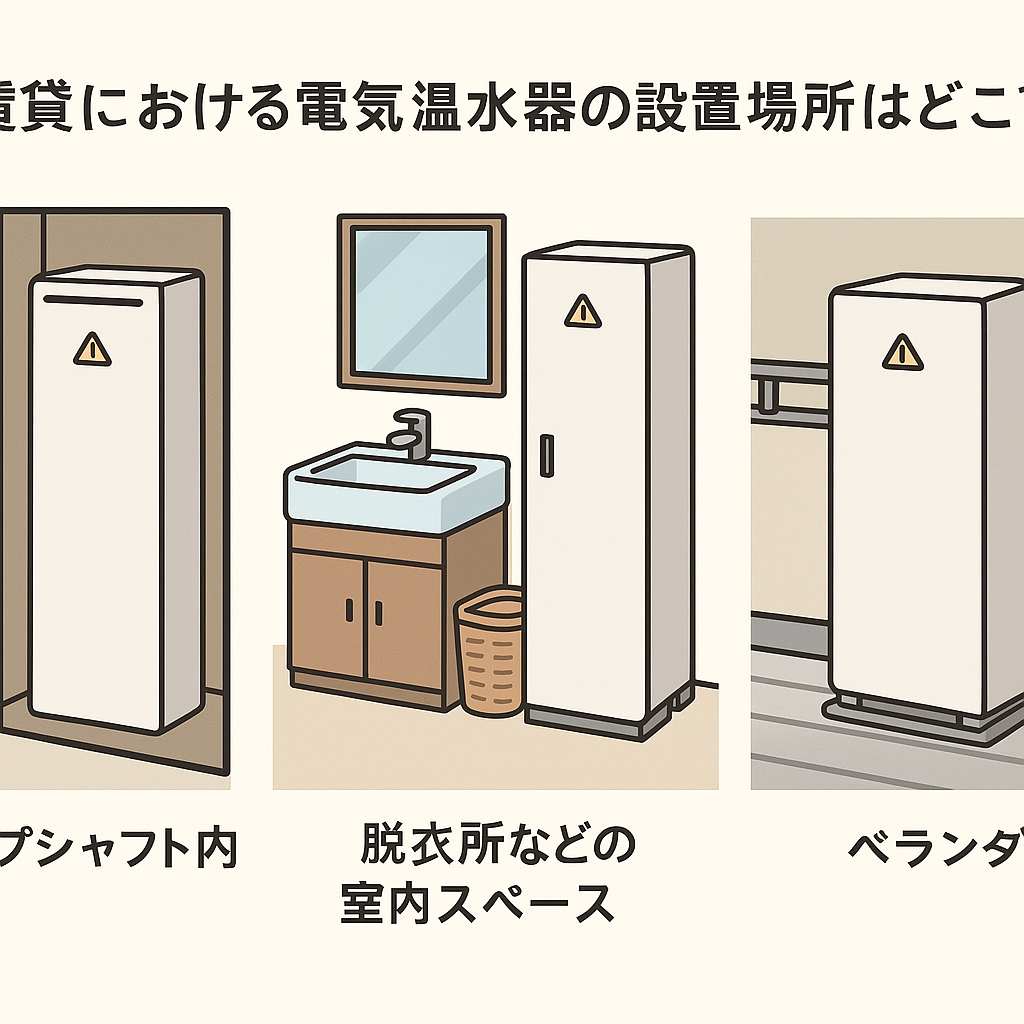

賃貸物件に設置される電気温水器は、その構造上どうしてもサイズが大きくなりがちです。そのため、設置スペースを確保しやすい場所に限られており、物件ごとにある程度パターンが決まっています。主な設置場所としては、「パイプシャフト(PS)内」「脱衣所などの室内スペース」「ベランダ」などが挙げられます。

まず最も多いのが、パイプシャフト内に収められているケースです。玄関横やキッチン脇の収納のような扉を開けると、奥に電気温水器の本体が設置されていることがあります。この場合、外からは見えないため、入居時に確認を怠ると存在に気づかないまま生活してしまうこともあるでしょう。

一方、パイプシャフトのスペースが狭い場合は、脱衣所の壁際や収納スペースに設置されることもあります。白やグレーの筐体で、高さは1メートル以上あるものが多いため、室内に設置されている場合はすぐに視認できます。最近では、賃貸マンション向けにスリムタイプの製品も登場しており、省スペースでも対応できるようになってきています。

また、ベランダに設置されているケースもあります。この場合、室外機のように壁際に設置され、配管と電源ケーブルが内部と接続されています。設置場所が屋外であっても、雨や直射日光を避けるためのカバーや囲いがされていることが一般的です。

このように、電気温水器の設置場所は物件の構造に大きく依存します。どこにあるか分からない場合は、設備資料を確認するか、管理会社に問い合わせることで確実に確認できます。視認性だけでなく、メンテナンスや点検のしやすさも考慮した設計になっていることがほとんどです。

電気温水器賃貸での正しい使い方ガイド

電気温水器を賃貸物件で使用する場合、誤った使い方をすると光熱費が高騰したり、故障につながる可能性があります。そのため、日常的な操作や設定を正しく理解しておくことが大切です。

まず重要なのが「湯量と温度の設定」です。電気温水器は貯湯式のため、あらかじめ設定された量のお湯をヒーターで温め、タンクに貯めておきます。設定温度を必要以上に高くすると、常にヒーターが作動して電気代がかさみます。一人暮らしであれば、50〜60℃前後に設定しておくとバランスが良く、湯切れや高額な電気代を避けられます。

次に確認しておきたいのが「深夜電力プランの活用」です。多くの電気温水器は、夜間の電力が安い時間帯にお湯を沸かす設計になっています。そのため、契約している電気料金プランが夜間割引対応であるかどうかは非常に重要です。もし日中の電力を使って頻繁に再加熱しているようであれば、光熱費の面で不利になります。

さらに、給湯器の「操作パネル」にも注目しましょう。機種によっては、湯量の表示や自動湯張り、節電モードなどの機能が備わっています。これらをうまく活用すれば、無駄な電力消費を抑え、使い勝手も向上します。なお、停電時の扱いについてもマニュアルで確認しておくと安心です。

また、電気温水器には「定期的な通電」と「タンクの残水管理」が必要です。長期間不在にする場合でも、完全に電源を落とすのではなく、凍結防止などを考慮して通電状態を保つ必要がある機種もあります。引越しや長期外出の前には、管理会社に相談するか、取扱説明書で確認しておくとトラブルを避けられます。

電気温水器賃貸に向かない理由と注意点

電気温水器は火を使わず安全性が高いというメリットがありますが、すべての賃貸物件に適しているとは限りません。とくにランニングコストや設置スペース、使い方の柔軟性といった面から見ると、向かない場面も存在します。

最も大きなデメリットは、電気代の高さです。電気温水器は貯湯タンク内の水をヒーターで加熱するため、常に一定の温度を維持するにはそれなりの電力を消費します。特に昼間に再加熱が行われると、深夜電力が使えない分、電気代が急激に上がるケースもあります。単身世帯や使用頻度の少ない方であれば、それほど問題にはなりませんが、家族での生活には不向きといえるかもしれません。

また、設置場所が限られるという点も見逃せません。貯湯タンクは100リットルを超えるサイズが一般的で、狭小な物件や築年数が古いアパートでは設置スペースが確保できないこともあります。無理に室内に設置されている場合、生活動線を圧迫する原因にもなります。

そしてもう一つの注意点は「湯切れ」のリスクです。ガス給湯器のように使うたびに瞬間的にお湯を作る仕組みではないため、タンク内のお湯を使い切ってしまうと、次に使えるまで時間がかかります。特に冬場は再加熱に時間がかかることもあり、計画的な使用が必要です。

最後に、災害時の停電への備えもポイントです。電気温水器は通電が前提の機器であり、停電時は操作ができなくなる可能性があります。一部の機種ではタンク内の残湯を生活水として使えるものもありますが、すべての製品が対応しているわけではありません。非常時の対応について事前に確認しておくと安心です。

このように、電気温水器は安全で環境にもやさしい設備ですが、使用環境やライフスタイルによっては不便さを感じる場合もあります。物件を選ぶ際は、光熱費や生活スタイルを考慮して総合的に判断することが大切です。

ガスと電気の給湯器どちらが安いか比較

給湯器を選ぶ際、多くの人が気になるのが「ランニングコスト」です。ガス給湯器と電気温水器では仕組みが異なるため、日常的な使用においてどちらが経済的かは使用環境によっても大きく変わります。ここでは、それぞれの特徴をふまえてコスト面から比較していきます。

まずガス給湯器は、蛇口をひねった瞬間にガスが点火し、その熱で水を温める「瞬間式」が一般的です。使いたいときにだけお湯を沸かすため、無駄が少なく効率的な構造といえます。ガスの種類にもよりますが、都市ガスを使っている場合は比較的安価で、月あたりのガス代も2,000円~4,000円程度に収まることが多いです。ただし、プロパンガスを使用している地域では、同じ使用量でもガス代が1.5倍以上になるケースがあります。

一方の電気温水器は、タンク内に貯めた水を電気ヒーターで温めて使用する「貯湯式」です。この仕組みでは、事前に一定量のお湯を沸かしておくため、深夜の安い電力を活用すれば電気代を抑えやすくなります。しかし、使用量が多かったり日中に再加熱が必要になると、電気代が跳ね上がる可能性もあります。単身者であれば月4,000円前後、家族世帯では月6,000円~8,000円になることも珍しくありません。

比較のポイントとしては、「家族構成」と「生活リズム」が大きく影響します。例えば、日中に在宅している時間が長く、給湯の頻度が高い家庭では、深夜電力を有効活用しにくくなるため、電気温水器の方が不利になる傾向があります。逆に一人暮らしで毎日短時間だけお湯を使う生活なら、電気温水器でも効率的に使える可能性があります。

このように考えると、都市ガスが使える地域ではガス給湯器の方が光熱費を抑えやすいと言えます。ただし、物件によっては選択肢が限られており、あらかじめ決められた設備を使うしかない場合もあります。そのため、賃貸契約前に光熱費の見積もりを取っておくと、予算に対する不安を減らせるでしょう。

電気温水器賃貸の電気代と節約ポイント

賃貸住宅に備え付けられている電気温水器は、使用状況によって毎月の電気代に大きな影響を及ぼします。特に使用量が多い家庭では、思っていた以上に高額な請求になることもあるため、日常的に節約を意識した使い方が重要です。

まず、電気温水器の仕組みは「貯湯式」です。これは、水をあらかじめヒーターで温めてタンクに貯めておき、使用時にそのお湯を出すという構造です。このため、タンク内のお湯が冷めないように一定の温度を保ち続ける必要があり、電気が常に使われている状態になります。特に冬場は水温が下がりやすく、再加熱の回数が増えるため、電気代も高くなる傾向があります。

単身世帯であっても、電気温水器の電気代は月に4,000円前後が目安です。家族で使用する場合は6,000円~8,000円に達することもあります。ただし、深夜電力を利用できるプランに加入していれば、電気代を抑えることが可能です。

節約のポイントとして、まず確認したいのが「電力契約プラン」です。夜間の電気料金が安くなるプランに切り替えることで、給湯器の加熱を夜間に集中させれば大きな節電効果が期待できます。さらに、設定温度を必要最低限に下げることも有効です。例えば、60℃から50℃に下げるだけでも、ヒーターの稼働時間が短くなり、電気使用量が減少します。

もう一つの工夫は、「湯切れ対策」です。電気温水器は一度に使えるお湯の量が決まっているため、無計画に使うとお湯切れを起こし、日中に再加熱が必要になります。このような場合、昼間の高い電力を使ってしまうため、光熱費が跳ね上がる原因になります。シャワーや洗い物など、給湯のタイミングを家族でずらすなどして、効率的にお湯を使うことが大切です。

また、長期間不在にする場合は、通電状態を保ちながらも「省エネモード」に設定しておくとよいでしょう。一部の製品では、自動的に加熱を抑えるモードが用意されており、無駄な電力消費を防げます。取扱説明書で機能の有無を確認し、積極的に活用していくと安心です。

このように、電気温水器を賃貸で使用する際は、電気代が高くなるリスクを常に意識する必要があります。節電のための工夫を取り入れることで、快適な生活と経済的な負担の両立が可能になります。

迷わないための給湯器ガス電気見分け方賃貸ガイド

-

給湯器のラベルや型番でガスか電気かを確認できる

-

ガス給湯器には金属製のガス管と排気口が接続されている

-

電気温水器は大型の貯湯タンクと太い電源コードが特徴

-

本体の排気口の有無もガス・電気の判断材料になる

-

パイプシャフト内やベランダに設置されるケースが多い

-

アパートでは共用設備や室内設置型の給湯器も存在する

-

リモコン表示に「電気温水器」や「エコキュート」とあれば電気式の可能性が高い

-

設備仕様書や重要事項説明書でタイプを確認できる

-

給湯器が見当たらない場合は収納や洗面所も確認対象となる

-

マンションの給湯器は玄関脇の収納スペースにあることが多い

-

電気温水器は湯切れや電気代増加のリスクがある

-

電気温水器は省スペースモデルでも設置に制限がある

-

深夜電力プランを活用すれば電気代を抑えやすい

-

電気温水器の使い方次第で光熱費に大きな差が出る

-

不明な場合は管理会社やオーナーに確認するのが確実