給湯器 ポタポタ 音がする原因と対処を徹底解説完全ガイド

▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!

給湯器の周辺から「ポタポタ」「コポコポ」といった滴下音・気泡音がする場合、正常なドレン(結露水)排水音と、配管や部品劣化による漏水・空気混入を切り分けることが重要です。本記事では、ガス給湯器や高効率型(エコジョーズ)、エコキュートまでを対象に、よくある発生箇所・原因・安全にできる初期対応・修理/交換判断・再発予防を体系的に解説します。

- 正常音と異常音の見分け方とチェック手順

- 原因別(ドレン詰まり・配管漏水・空気噛み)の対処

- 修理か交換かを判断する基準と費用の目安

- 再発を防ぐメンテナンスと季節対策の要点

給湯器 ポタポタ 音がする3の原因

この件に関する総合的な情報は、ノーリツ 給湯器 8888の意味は?点検時期と正しい対処で詳しく解説しています。

症状の切り分けポイント

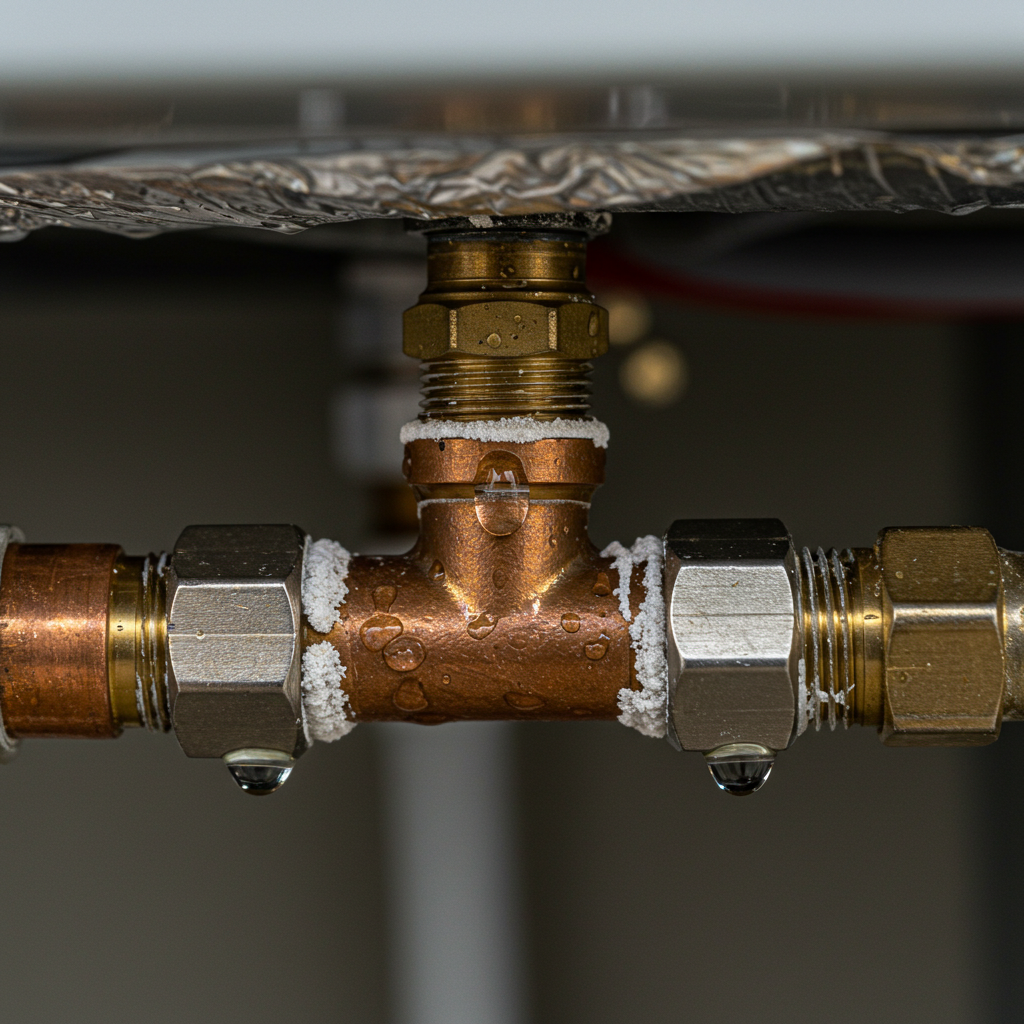

まずは「どんな音が、いつ、どこから」発生しているのかを、主観に頼らず客観的に記録します。音の種類は大きく、①水滴が一定間隔で落ちる軽い「ポタポタ」、②内部で気泡が弾ける「コポコポ/ポコポコ」、③バルブ開閉に伴う短い「シュー/チッ」という作動音に分けられます。次に発生タイミングを、給湯栓を開いた瞬間、連続給湯中、停止直後、追い焚き運転中、浴槽自動湯はり中、夜間(ヒートポンプの霜取り)などの場面別に整理します。発生位置は、本体直下のドレン出口付近、壁面や配管の接続ナット部、屋外の排水枡、浴槽の循環口(吸込・吐出口)、室外機(ヒートポンプ)周辺のいずれかに絞り込みます。これらに加え、リモコンのエラー表示の有無、水道メーターのパイロット(微少流量検知羽根)の回転、地面の濡れ方(点状か面状か)、金属配管の変色や白い結晶の付着、断熱材の湿りなども観察項目です。撮影可能であれば、スマートフォンで動画・音声・静止画を数パターン残し、発生条件(「お湯を出して30秒後から」「止めて5分後に」など)をメモします。家庭内の他機器の運転(食洗機・洗濯機・トイレの自動洗浄)が重なると音が紛れるため、可能なら同時運転を避けて再現性を確認します。これらの記録は、訪問時の診断時間短縮と誤診防止に寄与し、修理可否や費用見積もりの精度を大きく高めます。

正常なドレン排水との違い

高効率機や冬場の運転では、熱交換に伴って結露水(ドレン)が必ず発生します。正常な状態では、本体のドレン出口またはホース先端から、運転中〜停止直後にかけて一定間隔で滴下し、地面が点状に湿る程度で収まります。逆に異常が疑われるのは、①滴下が長時間・常時続く、②滴下位置がホース先端ではなく筐体内部や接続部から不規則に現れる、③周辺の金属部に緑青(青緑の変色)や白い結晶が見える、④水道メーターのパイロットが室内機器を全停止してもゆっくり回り続ける、⑤室内の水圧変動に伴い音が強弱する、などのケースです。さらに、ドレン経路に滞留があると内部で「コポコポ」音(気泡音)が出たり、風でホースが振られて外壁に断続的に当たり「コツコツ」と誤解を招く雑音が出ることもあります。チェックのコツは、(1)ホース先端の清掃と勾配確認、(2)運転停止後10〜20分ほど様子を見る、(3)懐中電灯で本体下部や配管の陰まで覗く、(4)キッチンや洗面の使用を止めた状態で再確認、の4点です。正常・異常の判別が難しい場合でも、発生源が「ドレン出口」か「配管接続部・筐体内部」かを特定できれば、修理・清掃・交換の優先順位を適切に判断できます。

| 観点 | 正常(ドレン) | 異常(漏水・故障) |

|---|---|---|

| 継続時間 | 運転中〜停止直後の短時間 | 常時または長時間継続 |

| 発生位置 | ドレン出口・ホース先端 | 接続部・筐体内部・配管途中 |

| 水量 | 少量で一定 | 多い・増減が大きい |

| 付随サイン | エラーなし・メーター静止 | エラー表示・メーター微速回転 |

エコジョーズの排水音とは

エコジョーズ(潜熱回収式ガス給湯器)は、従来は捨てていた排気熱を二次熱交換器で回収する設計上、結露水の発生量が相対的に多くなります。この結露水は弱酸性のため、本体内には中和器(中和材カートリッジ)が設けられ、排水はドレンホースを通って安全に処理されます。したがって、給湯・追い焚き時に「ポタポタ」音が一定間隔で続き、ホース先端から明確に滴下するのは正常挙動の一つです。ただし、中和器の目詰まりや経年劣化、ホースの屈曲・たるみ・勾配不足、排水枡の堆積物などが重なると、排水が滞留して内部で気泡が発生し「コポコポ」音が増えます。滞留が進むと、ドレンが逆流して筐体内部を濡らし、基板・電装の腐食や誤作動を招くリスクもゼロではありません。対策の優先順位は、①ホース先端の異物除去と固定改善(先端が水たまりに沈んでいないか確認)、②ホース全体の勾配見直し(U字トラップ状のたるみ解消)、③排水枡の堆積除去、④中和器の点検・交換(メーカー保守項目)です。なお、同等の現象は電気のヒートポンプ給湯機(エコキュート)の除霜運転でも発生し、室外機のドレンパンから一定時間ポタポタ落ちることがあります。正常範囲か判断に迷う場合は、メーカーの保守説明に準拠するのが安全です(参考:ノーリツ公式:エコジョーズの仕組み)。

ドレンホース詰まりのサイン

ドレンホースは本体から排出される結露水の通り道で、先端や途中の詰まり・たるみ・折れは「ポタポタ音」や内部滞留の直接原因になります。点検は明るい時間帯に行い、①先端が地面の水たまり・植栽の土・苔に埋もれていないか、②先端に泥・落葉・虫の死骸・砂粒などが付着して開口を狭めていないか、③途中でU字状に垂れて溜水ができていないか、④外壁固定のクリップが緩んでホースが風で揺れ、外壁や配管に断続的に当たっていないか、⑤排水枡の堆積物が溢れて逆勾配になっていないか、の5点を順に確認します。安全に行える一次対応としては、先端の異物をピンセットや割り箸で取り除き、清水で軽く洗い流す、ホースの固定を見直して上流から下流へ一定の下り勾配(途中の極端な屈曲を避ける)に整える、排水枡の表層堆積物をスコップで除去する等が有効です。先端が深い溝・側溝に差し込まれている場合、流量が多い雨天時に水面下となり逆圧で空気が上流へ押し戻され「コポコポ」音の原因となることがあるため、水面より上に吐出できる位置へ変更します。ホース材の経年硬化やひび割れ、ねじれも滞留や漏れの温床です。5〜10年スパンで硬化が進む場合は交換が合理的です。ただし、本体側の接続や中和器周りの分解は内部故障や漏水拡大のリスクがあるため、外部から届く範囲のみとし、内部の外し・差し直しは有資格者に委ねます。

エコジョーズのドレンは弱酸性のことがあるため、素手で触れない・金属部材への付着に注意・周囲の洗浄を徹底するなど安全対策を行ってください。

配管・接続部の微量漏水

ドレンではなく配管系の微量漏水が原因の「ポタポタ音」は、発見が遅れると腐食・電装故障・階下漏水に波及します。観察の起点は本体下部の給水・給湯・追い焚きの各接続ナット、バルブ根元、継手(ユニオン)です。懐中電灯で金属光沢をなぞるように照らし、①ナットの下端に透明な縁取り(新鮮な水膜)がないか、②乾燥後の白い結晶(スケール)や青緑の変色(緑青)が残っていないか、③断熱材(保温材)を軽くつまんだ際に冷たく湿りを感じないか、④滴下経路に沿って外壁や架台に水染みが連続していないか、を確認します。追い焚き配管まわりは浴槽側の循環金具周辺も含め、手元鏡やスマートフォンのインカメラで死角をチェックすると発見率が上がります。微量漏水は温度差で一時的に止まることもあるため、運転中・停止後・翌朝など時間をずらした確認が有効です。応急的には止水栓で該当系統を閉じ、電源をOFFにして二次被害を抑制します。過去に配管凍結や大きな地震・外力があった場合、継手の緩みや細かなクラックが原因のことも少なくありません。締め付け増しは一見簡単ですが、過締めで座面を傷めたり、偏心でシール面が破損すると漏れが悪化する恐れがあります。パッキン(フラット・Oリング)の材質劣化も典型要因で、サイズ適合・面の清掃・再組立方向の管理が必要になるため、実務では部品交換+増し締めが基本対応です。床下や壁内での漏れが疑われる場合は、短時間で止水・養生し、専門業者による配管圧力試験や赤外線サーモでの可視化調査が有効です。

空気混入とポコポコ音

配管内に空気が混入すると、熱交換器や循環ポンプ周りで気泡が弾け「コポコポ/ポコポコ」と響きます。トリガーは、長期不使用後の再運転、浴槽の水位不足、循環口フィルター詰まり、追い焚き配管内のバイオフィルム(ぬめり)やスライム、配管勾配不良によるエア溜まり、排水系のサイフォン切れなど多岐にわたります。家庭で可能な対策の順序は、①浴槽の循環フィルターを取り外して歯ブラシ等で丁寧に洗浄(目詰まりの解消)、②取扱説明書の規定水位まで湯(または水)を張る、③追い焚き運転を短時間行い循環路のエアを押し流す、④複数回の停止・再開で残留気泡を分散させる、の4手順です。改善しない場合、追い焚き配管内に汚れが蓄積して気泡核となっている可能性があるため、市販の循環洗浄剤での湯路クリーニングを検討します(材質適合と使用方法は製品表示に従う)。それでも解消しないときは、業者による高温洗浄・薬剤循環や、配管ルートのエア抜き、勾配修正が必要です。エコキュートでは冬期の除霜運転に伴い、室外機ドレンパンから周期的に水が落ちる音がし、内部の冷媒切替時に短い作動音が加わることがあります。これは正常動作に含まれるため、異音の継続時間・発生条件・水位変化を合わせて判断します。なお、浴槽循環口の目皿・Oリングの欠損や組付け不良も吸い込み不良の原因です。組付け直後に音が強まった場合は、部品の向き・はめ合いを点検します。

給湯器 ポタポタ 音がする3の対処

凍結後の漏水チェック

寒波通過後に発生する「ポタポタ音」は、凍結・解凍サイクルが引き金となった微細な破断やシール劣化が原因のことが少なくありません。氷結時には体積膨張により金属管・樹脂管・継手部に応力が集中し、解凍と同時にピンホール(針穴状の孔)や座面のわずかな歪みとして表面化します。まずは屋外に露出する配管全体を目視し、保温材(発泡ウレタン・スリット付チューブ)の破れ、ズレ、濡れによる保温性能低下を確認します。保温材の上から手で触れ、局所的に「ひんやり」する箇所や柔らかく湿っている区間があれば重点的に調べます。次に、朝の低温帯と日中の昇温後の両方で観察し、温度変化に対する漏れ量の変動を把握します。金属配管(銅・ステンレス)は継手部、フレキ管は曲げ半径の小さい箇所、樹脂配管(架橋ポリエチレン等)は押さえ金具周りが要注意です。応急策としては、①該当系統の止水、②給湯器の電源OFF、③漏洩水が電装・基板や屋内へ回り込まないよう受け皿・養生、④室内側の水栓開放による残圧抜き、を落ち着いて実施します。仮保温(タオルやウエスを巻く、簡易断熱材で覆う)は二次被害低減として有効ですが、結露をこもらせると腐食を誘発するため長期使用は避けます。根治には、損傷した継手・パッキン交換、配管部材のやり替え、屋外配管の連続保温(継手部の段差も含めて密着施工)、北面や風当たりの強い箇所への防風配慮、凍結防止ヒーターの導入・通電確認が必要です。特に傾斜地や日陰では凍結域が局在するため、配管ルートの見直しや、水抜き栓の位置変更が効果的な場合もあります。過去に同様の事象が発生している場合は、温度・風・方角など環境要因との相関をメモ化しておくと再発防止計画の立案に役立ちます。

水道メーターで漏れ確認

漏水の有無を客観的に判定する最短ルートが「水道メーターのパイロット確認」です。手順はシンプルですが、観察条件を整えることが精度を左右します。まず、家中の水栓(キッチン・洗面・浴室・トイレ)、給水を用いる家電(食洗機・洗濯機・製氷機能付き冷蔵庫)をすべて停止し、タンク式トイレは満水状態になるまで数分待機します。次に屋外の量水器ボックスを開け、文字盤中央または端にある小さな回転表示(パイロット)を注視します。完全に静止していれば、少なくともその時点での連続的な水の流れはありません。微速でも回転している場合は、どこかで微量の流れが継続しています。ここで給湯器系統の止水栓を閉じ、パイロットの挙動が止まるかを比較すれば、給湯器側かその他の系統かの切り分けが可能です。加えて、給湯器の電源OFF・ガス栓閉の状態と、通常運転時の双方で比較観察すると、制御弁の作動や膨張弁の影響を排除できます。集合住宅や二世帯住宅では、共用部メーターや子メーターの読み替えに注意し、担当部署の案内に従ってください。なお、メーターの型式・表示は自治体で異なるため、読み方や漏水時の連絡先は各水道局の公式情報に準拠しましょう(例:東京都水道局:水道のトラブル

)。観察は短時間で判断せず、5〜10分程度の連続監視や、深夜帯(無用水)での再確認が有効です。パイロットが断続的に止まったり動いたりする場合は、温水配管内の圧力変動や自動機器の補給動作が影響している可能性があるため、動画で記録し業者に提示すると解析が早まります。

応急処置と止水の手順

「ポタポタ音」が異常由来と判断された場合、最優先は安全確保と二次被害の抑制です。推奨する行動順は、①感電・漏電・ガス漏れのリスクを避けるため給湯器の電源をOFF、②ガス栓(元栓または機器手前)を閉止、③給湯器の給水側止水栓、必要に応じて宅内の元栓を閉じて水圧を遮断、④滴下部直下に受け皿・吸水シート・タオルを設置し、床・壁・基礎・外壁の汚損拡大を防止、⑤漏れ経路を記録(写真・動画・音声・時刻・運転状態)、の5ステップです。集合住宅では階下漏水のリスク評価が重要で、天井裏・PS(パイプスペース)・壁内の可能性があれば、速やかに管理会社・オーナーへ連絡します。応急処置の範囲として実施可能なのは、浴槽循環フィルターの清掃、ドレンホース先端のゴミ除去、屋外排水枡の表層堆積物の撤去、ホースの過度なたるみ是正など、工具をほとんど使わず外部から触れられる作業に限ります。内部の分解、ガス配管・燃焼系統・電装の介入は、事故・法令違反・保証喪失のリスクが高いため避けてください。訪問手配にあたっては、機器のメーカー・型式・設置年・リモコンのエラーコード・症状の発生条件(給湯中/追い焚き中/停止後など)・実施済みの対処内容を要点化して伝えると、準備部材や担当スキルの最適化に寄与し、一次訪問での解決率が上がります。夜間・休日は応急対応のみとなる場合があるため、被害拡大の抑止(止水・養生・電源断)を確実に実施し、翌営業日の恒久対策へスムーズにつなげましょう。

修理か交換かの判断基準

「修理」で収束させるのか「交換」を視野に入れるのかは、感覚ではなく複数の軸で総合判断します。第一に年式・稼働年数です。多くの家庭用給湯機器は設計上の標準使用期間が約10年前後とされ、これを越えると主要部品の供給や経年劣化の連鎖により、単発修理でも再不具合の確率が上がると考えられます。第二に故障モードとリスクの大きさ。ドレン詰まりやパッキン劣化など限定的な要因で、周辺部材への波及が小さい場合は修理有利ですが、熱交換器や制御基板・循環ポンプなど高額部位の劣化兆候が併発している場合は、近未来の再訪・再費用を踏まえ交換優位になりがちです。第三に総コストの比較。一次修理費用+再発時の追加費用+ダウンタイム(入浴不可など生活影響)の機会損失を合算し、交換後の省エネ効果(高効率機でのガス・電気使用量低減)や保証再スタートを加味して検討します。第四に設置環境。海沿い・直射日光・寒冷地・強風・粉じんなど過酷環境では、外装や配管・継手の劣化が速く、点在劣化が見込まれるため更新の合理性が増します。第五に居住形態と緊急度。集合住宅の階下漏水リスクや小さな子ども・高齢者の居る家庭では、短期で確実に復旧できる選択が優先されます。保証・延長保証・リコールの有無、賃貸での費用負担区分、交換に伴う付帯工事(電源容量・排水経路・基礎や化粧カバー)も意思決定の材料です。迷う場合は、①修理見積(原因・交換部品・保証期間)と②同等更新見積(本体・工事・撤去費・保証)を同時取得し、ライフサイクルコストで比較すると納得性が高まります。

交換費用と見積もり相場

見積もりは「本体価格」「標準工事費」「撤去・処分費」「付帯工事費」「諸経費・出張費」などに分解されます。一般的なガス給湯器の同等交換であれば、標準条件下で本体+工事が十数万円台〜、高効率(エコジョーズ)やフルオート・高号数(24号など)では二十数万円台〜が一つの目安となります。ここに、既設が凍結・腐食で痛んでおり配管や継手のやり替えが必要、ドレン排水の新設や勾配修正が必要、浴室リモコンの交換やマルチ台所リモコン化、外壁の開口補修や化粧カバー新設、上架・高所・狭所で人員追加が必要、といった条件が重なると費用は上振れします。エコキュート等の貯湯式では、貯湯タンク基礎・アンカー・電源容量・ブレーカー・室外機搬入経路・クレーン手配の有無がコストに影響します。相見積を取る場合は、①メーカー・型式・号数・給湯方式(オート/フルオート)を指定、②ドレン排水の取り回しと既設勾配、③既設配管材と保温材の状態、④リモコンの有無・位置、⑤工事日の希望帯と緊急度、⑥保証範囲(工事保証・延長保証)を同条件で提示して比較すると、価格差の理由が読み取りやすくなります。安価提示でも、標準外の配管・電気工事・廃材処分が別途計上されるケースは珍しくないため、見積書の内訳と「想定外が出た場合の上限目安(上振れレンジ)」を確認しておくと安心です。賃貸では、所有者・管理会社の承認フローと負担区分、原状回復基準も事前確認が必須です。

予防メンテと清掃ポイント

再発予防は難しい作業ではなく、頻度と順序を決めて習慣化するのが近道です。月次の基本として、屋外のドレンホース先端と排水枡を目視し、泥・落葉・虫の堆積や水没・逆勾配の兆候を除去します。季節の変わり目には、露出配管の保温材破れ・ズレ・浸水を点検し、テープの巻き直しやチューブ交換で連続保温を確保します。浴槽の循環フィルターは汚れやすく、入浴剤や皮脂で目詰まりすると気泡音や循環不良の原因になるため、週1回を目安に取り外し洗浄を実施します。追い焚き配管は市販の循環洗浄剤で定期的に湯路クリーニングを行い、ぬめり・バイオフィルムを抑制します(材質適合・使用量は製品表示に従う)。高効率ガス機の中和器は、使用年数や水質により中和材が劣化し排水不良や酸性度の偏りを招くことがあるため、点検・交換はメーカー保守に依頼するのが安全です。冬季は凍結対策として、北面や風当たりの強い箇所の配管を重点保温し、冷え込み予報時は就寝前に浴槽へ規定水位まで張って循環口を水没させ、取扱説明書に沿って機器の凍結予防機能を活用します。長期不在時は水抜き手順に従い、復帰時は規定水位の確保→短時間の追い焚きでエア抜き→漏れ・異音確認の順で慎重に再開します。ホースや固定金具は経年で硬化・緩みが進むため、5年スパンでの予防交換・再固定を計画に入れると安心です。安全に触れられる範囲を超える内部調整や燃焼系統、電装の点検は有資格者へ委ね、点検記録(日時・作業内容・部品・写真)を残して次回に活かすと、トラブル時の対応が格段に早まります。

給湯器 ポタポタ 音がする3のまとめ

本記事では「ポタポタ」「コポコポ」といった水音の正体を、正常なドレン排水と異常由来の漏水や空気混入とに切り分ける観点で整理しました。まず重要なのは、音の種類と発生条件と位置を具体的に記録し、疑い箇所を段階的に絞る手順です。エコジョーズなどの高効率機では、構造上ドレン排水が増えやすく、一定の滴下音は正常範囲に含まれます。一方で、ホース先端ではなく接続部や筐体内部が濡れている、水道メーターのパイロットが停止しない、滴下が長時間続くといったサインは、配管やパッキンの劣化、ドレン経路の滞留、空気混入などの異常要因を示唆します。家庭で安全に実施できる対策としては、循環フィルターの清掃、規定水位の確保、ドレンホース先端の異物除去と勾配是正、排水枡の堆積除去が核心です。寒波後は凍結破損の影響が潜在化しやすいため、露出配管の保温と破れ補修、仮保温と止水による二次被害抑制が効果的です。判断が難しい場合でも、水の動きの客観指標であるメーターパイロットを用いた切り分けを挟めば、診断の精度が上がります。修理と交換の分岐は、年式や故障モード、再発リスク、ライフサイクルコスト、居住条件を総合評価するのが合理的です。内部分解や燃焼系統、電装への介入は安全上の理由から有資格者に任せ、記録を残しながら段取りよく相談することで、一次訪問での解決率と再発予防の実効性が高まります。最後に、月次の簡易点検と季節前の重点メンテを小さく回すことが、結果的に故障コストを抑え、安心して使い続ける最短ルートになります。

- 音の種類と発生条件と位置を記録し原因候補を順に絞り込む

- ドレン出口から規則的に滴るだけなら正常の可能性が高い

- 接続部や筐体内部の濡れや長時間滴下は異常の重要サイン

- 水道メーターの微少流量表示で連続的な漏れの有無を確認

- エコジョーズは構造上ドレン音が増える特性を理解しておく

- ドレンホースの詰まりや逆勾配やたるみは滞留の典型要因

- 循環フィルター清掃と規定水位確保で気泡音が改善しやすい

- 寒波後は凍結と解凍の応力で微小破損が出やすく重点点検する

- 応急時は電源停止ガス栓閉止水と養生で二次被害を抑制する

- 内部分解や燃焼系統や電装は有資格者に任せるのが安全原則

- 修理か交換かは年式故障モード再発リスク総コストで比較

- 見積は本体工事付帯費用を同条件で比較し上振れ要因を確認

- 月次の先端清掃と排水枡点検でドレン滞留と異音を予防する

- 露出配管の保温と破れ補修と凍結予防機能の活用を徹底する

- 記録の写真動画音声を残して訪問時の診断精度を高めておく

よくある質問(FAQ)

給湯器からポタポタ音がするのは故障ですか

高効率機(エコジョーズ等)では結露水のドレン排水があり、運転中〜停止直後の一定時間だけ滴下するのは正常範囲と案内されることがあります。長時間続く、筐体内部が濡れる、水道メーターが微速で回り続ける場合は異常の可能性があるため点検が推奨されます。

コポコポ・ポコポコという気泡音は何が原因ですか

配管内の空気混入、循環フィルターの目詰まり、追い焚き配管の汚れ、ドレン経路の滞留などが要因とされています。循環フィルター清掃と規定水位の確保で改善する例があり、解消しない場合は業者によるエア抜きや配管洗浄が有効とされます。

ドレンホースの先端が詰まっているかどうかの見分け方は

先端に泥・落葉・虫の死骸が付着して開口が狭くなっていないか、ホースがU字にたるみ溜水ができていないか、吐出先が水面下になっていないかを確認します。安全に届く範囲で異物を取り除き、先端が水面より上で一定勾配になるよう固定します。

水漏れかどうかは自分で判定できますか

家中の水栓や給水機器を停止し、水道メーターのパイロットの回転を観察すると連続的な流れの有無が確認できます。給湯器側の止水栓を閉じて変化を比較すると系統の切り分けに役立ちます。

凍結が原因のポタポタ音はどう対処しますか

解凍後に微小破損が生じて滴下する場合があるとされます。応急的には止水・電源OFF・養生で二次被害を抑え、露出配管の保温材破れを点検します。根本対応は継手・パッキン交換や保温強化、凍結防止ヒーターの導入が検討されます。

エコジョーズのドレンは酸性と聞きますが触って大丈夫ですか

弱酸性の結露水で金属腐食の懸念があるため、素手での接触や金属面への付着は避け、手袋を使用した清掃が推奨されます。作業後は手洗いを徹底してください。

応急処置では何をしてよくて何をしてはいけませんか

実施しやすいのは電源OFF・ガス栓閉・止水・受け皿設置・循環フィルター清掃・ドレン先端のゴミ除去・排水枡の表層清掃です。内部の分解、燃焼系・ガス配管・電装への介入は危険なため行わないでください。

修理と交換はどちらが得ですか

年式(おおむね10年前後が一つの目安)、故障部位の高額性、再発リスク、生活影響、省エネ効果を総合比較して判断します。同条件の修理見積と更新見積を並べ、ライフサイクルコストで比較すると納得性が高まります。

交換費用の相場はどのくらいですか

同等交換で本体+標準工事が十数万円台〜、高効率機やフルオート・高号数では二十数万円台〜という提示がみられます。配管や電気の付帯工事、ドレン新設・勾配修正などで上振れすることがあります。

賃貸住宅でポタポタ音が出たら誰に連絡すべきですか

まず管理会社や貸主に連絡し、指示に従ってください。費用負担や工事の可否は契約や管理規約により異なるため、自己判断で交換手配する前に承認を得るのが無難です。

長期不在の前後にやっておくべきことはありますか

取扱説明書に従い水抜きや凍結予防設定を確認します。再使用時は規定水位の確保、短時間の追い焚きでエア抜き、異音・漏れの有無を点検してから通常運転に戻すと安心です。

専門業者を呼ぶ前に記録しておくと良い情報は

メーカー・型式・設置年、発生音の種類とタイミング、水道メーターの挙動、リモコンのエラー表示、写真・動画・音声、実施済みの対処内容をまとめておくと、診断と準備部材の最適化に役立ちます。

参考・出典

- 資源エネルギー庁|料金の仕組みと料金メニュー例 ? 電気料金の構成(基本料金・電力量料金・再エネ賦課金)と燃料費調整の一次情報

- ダイキン|エコキュートのしくみ ? ヒートポンプ給湯の原理・効率(空気熱活用)に関するメーカー公式解説

- 東京都水道局|お客さまにできる漏水チェック ? パイロット確認による漏水自己診断の公式手順

▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!