給湯器からお湯が出ないエラーなし原因は?家庭でできる復旧

▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!

「エラー表示は出ていないのにお湯が出ない」。こうしたときは、家全体か特定の蛇口か、季節要因か、設定や元栓の問題かを順に切り分けると、短時間で復旧できる場合があります。本記事では、水は出るのにお湯だけ出ない・シャワーだけ不調・冬場だけ発生といった症状別に、家庭で安全にできる確認と対処の要点を整理します。無理な分解は避け、一次情報を優先しつつ、業者へ相談すべきサインも併記します。

- 家全体か特定の蛇口かを見極める切り分け手順が分かる

- エラーなし時にまず実施すべき安全な基本確認が分かる

- 凍結やフィルター詰まりなど自力対応の注意点が分かる

- 修理依頼の判断基準と費用検討の出発点が分かる

給湯器お湯出ない原因は(エラーなし)

この件に関する総合的な情報は、給湯器 追い焚き ぬるい時の原因別チェックリスト完全解説で詳しく解説しています。

水は出るがお湯が出ない原因

水は通常どおり出るのにお湯だけ出ない場合、主な論点は「着火条件が満たせていない」「混合水栓側で湯側のみ絞られている」「機器内部の検知系がうまく働いていない」の三つに整理できます。瞬間式のガス給湯器は、一定以上の流量が検知されてはじめて点火します。家側の止水栓や水栓下の小さなバルブが半開で最低流量に達していない、集合住宅やメンテナンスの影響で一時的に水圧が低い、といった要因があると、リモコンにエラーが出なくても燃焼開始の判定に届かず「ぬるい水しか出ない」「お湯にならない」という体感になります。まずは家中の複数蛇口(台所・洗面・浴室)で症状が同じかを確認し、全てで出ないなら給湯器側の共通要因(電源、ガス元栓、フィルター、凍結)を優先的に点検します。特定の一箇所のみで出ない場合は、その水栓のカートリッジ摩耗や逆止弁固着、吐水口フィルターの詰まりが疑わしく、給湯器本体ではなく水栓側の整備で解決するケースが多く見られます。

次に設定の観点です。湯温設定が低すぎる、節水モードやエコ運転により流量が意図せず制限されている、優先リモコンが別室になっている、といった「見落とし」が原因になることがあります。リモコンの主電源を入れ直し、台所・浴室の表示に不整合が無いか、湯温が十分に高く設定されているかを確認します。そのうえで水量を最大にして吐水し、着火音や温度上昇が始まるかを観察すると切り分けが進みます。なお、断水直後や長期不在明けは配管内に空気が混入し、燃焼が安定しないこともあります。この場合は数分間の通水で改善することがありますが、異音・振動・焦げ臭などの異常兆候がある場合は直ちに停止し、専門業者に相談してください。

最後に機器内部の要素です。給湯器の入口側にあるストレーナー(フィルター)に砂や錆が溜まると、十分な流量が流れず点火条件を満たせなくなります。清掃は取扱説明書に従い、電源を切り、給水止水栓を閉じてから実施します。また、流量センサーやサーミスタ(温度センサー)が経年劣化すると、検知が遅れる・途中で消火するなどの症状が出ることがあります。設置後10年前後を超えており、基本点検や清掃、設定見直しでも改善しない場合は、無理をせず有資格業者の点検を受け、修理と機器更新の両面で費用対効果を比較検討すると安全です。

シャワーだけお湯が出ない

台所や洗面では問題なくお湯が使えるのに、浴室のシャワーだけが「ぬるい」「出ない」「温度が安定しない」といった症状なら、原因の多くは浴室側の混合水栓まわりにあります。サーモスタット混合栓のカートリッジ(内部の温調機構)が摩耗・固着すると、指定温度に達する前に水側が優先されて流量が落ち、お湯だけ弱くなることが起きます。まずはシャワーヘッドやホース接続部にある小型フィルターの目詰まりを確認・清掃し、切替弁(カラン⇄シャワー)の動きに引っ掛かりがないかを確かめます。温度ハンドルに安全ストッパー(高温抑制機構)が付いているタイプでは、解除ボタンを押し込みつつ設定域を越えて回さないと十分に高温にならない設計も一般的です。これが正しく操作されていないと「お湯が出ない」と誤解される場合があります。

次に、浴室の止水栓や減圧弁の開度を点検します。浴室は住戸内でも配管距離が長く、ヘッドやホースの抵抗も加わるため、水量がわずかに不足するだけで給湯器の最低流量を割り込み、点火が安定しないことがあります。浴室だけ弱い場合は、浴室側の止水栓を少しずつ開けて水量を確保し、水量最大・湯温高めで再テストします。それでも改善しない場合、混合栓カートリッジの交換が効果的です。メーカー・型式で互換部品や作業手順が異なるため、品番を確認したうえで対応します。作業時は止水を確実に行い、締付トルクやパッキンの入れ忘れに注意しましょう。

なお、シャワー使用時のみ温度が上下にふらつく場合、家族が同時に別の水栓を操作している、追い焚きや自動湯はりが同時動作している、あるいは節水型シャワーヘッドに交換して極端に流量が落ちているといった「運転条件の変化」が背景にあることもあります。まずは同時使用を避け、通常流量のヘッドに戻して挙動を確認します。これらの基本対処で改善がなければ、逆止弁の固着や配管内の局所的な詰まりなど、浴室側配管・弁類の不具合が疑われます。無理に分解せず、専門業者に点検を依頼すると安全です。

風呂だけお湯が出ない切り分け

浴槽への自動湯はりができない、追い焚きだけが効かないといった「風呂系のみ」の不調は、蛇口の給湯ラインとは仕組みが異なるため、見ていくポイントも変わります。まず最初に確認すべきは浴槽の循環口に付いているフィルター(ストレーナー)です。浴槽の湯や皮脂、入浴剤の成分、微細なゴミが付着すると循環流量が不足し、ふろ回路の検知が成立せず運転が始まらない、あるいは途中で停止することがあります。浴槽の水を抜き、循環口のカバーを外してフィルターを清掃し、取付方向を誤らないように戻します。次に、長期不在後や断水復旧時に起きやすい「エア噛み(配管に空気が入る現象)」を解消します。自動湯はりを開始しても水が動く音がせずエラーが出ないまま止まる、という場合は、ふろ配管内に空気が溜まってポンプが空転している可能性があります。循環口が確実に湯中に沈む水位まで浴槽に水を張り、運転を数分間継続して空気を押し出すと改善することがあります。

それでも改善がない場合、給湯器内部の三方弁(給湯⇄ふろの切替弁)やふろポンプの動作不良、ふろ回路側の温度センサー・リード配線の異常が想定されます。これらは外観からの判断が難しく、無理に分解すると水漏れや誤配線のリスクが高まります。まずは他の給湯系統(台所や洗面)でお湯が正常に使えるかを確認し、問題が「ふろ系に限定」されていることを確定させましょう。そのうえで、取扱説明書に記載の初期化手順や電源リセットを実施し、再度自動湯はりを試験します。異音(うなり、カラ回り音)、異臭、ポンプ周辺からの水滴などの異常を伴う際は、運転を中止して専門業者に点検を依頼してください。浴槽側のフィルター清掃と水位確保で改善する例は多い一方、繰り返す停止や水位が上がらないままの停止は、三方弁や流量検知系の部品交換が必要となる代表パターンです。設置年数が長い場合は、修理費と交換費用のバランスも含めて検討するのが合理的です。

台所は出るが浴室は出ない

同じ住戸内の給湯でも、配管距離・配管径・器具の抵抗(シャワーホースや節水ヘッド、サーモ混合栓の内部構造)などの差によって、浴室側の流量がわずかに不足し、給湯器の最低流量判定を下回ることで着火が安定しないケースがよく見られます。まずは浴室の止水栓(カウンター下や壁内点検口にあることが多い)の開度を確認し、配管とハンドルが平行=全開になっているかを目視します。次に、シャワーヘッド・吐水口のフィルターを取り外して微細なゴミやスケールの付着を清掃し、節水型ヘッドや極端に細い散水板を使っている場合はいったん標準流量のヘッドに戻して挙動を確認します。サーモスタット混合栓の場合は、温度調整ハンドルの安全ストッパーが機械的に高温域を制限しているため、正しい解除操作(ボタン押し込み+所定方向に回す)を行わないと、体感として「お湯にならない」と誤認しやすい点にも留意します。さらに、浴室だけで水量が弱い場合は、減圧弁の設定が低すぎる・逆止弁が固着している・切替弁(カラン⇄シャワー)の摺動が渋いなど、器具内部の摩耗・汚れも有力です。台所では十分に出る=給湯器本体やガス供給は概ね問題ないと推測できるため、浴室系統に限定した局所要因を順に潰すのが効率的です。実務的には「①止水栓全開→②フィルター清掃→③節水部材の一時撤去→④水量最大・湯温高めで着火確認→⑤混合栓カートリッジ交換の検討」という手順で多くが解決に至ります。なお、集合住宅や二世帯住宅では配管系統が階ごと・系統ごとに分かれ、同時使用の影響を受けやすい場合があります。家族が台所・洗面で同時に給湯を使っていないかを一時的に止め、浴室単独での挙動をテストしてください。それでも改善しない場合は、浴室側配管の局所詰まりや減圧弁・逆止弁の交換が必要となることがあり、無理な分解は漏水リスクがあるため専門業者への点検依頼が安全です。

冬だけお湯が出ない要因

冬季や寒波到来時に限って「水は出るが温まらない」「途中で温度が落ちる」「朝だけ出ない」といった症状が強まる場合、第一に疑うべきは凍結とそれに伴う流量不足です。屋外露出配管や給湯器直下の接続部、保温材の切れ目、バルブ周辺は熱が逃げやすく、氷点下で短時間でも凍結します。凍結が軽度なら通水で少しずつ解け、時間差で復旧するため機器故障に見えにくいのが特徴です。解氷は「急がず・均一に・低リスクで」が原則で、熱湯を直接かける、ドライヤーを至近距離で長時間当て続ける、バーナー等で炙るといった行為は配管・継手の損傷や火災につながるため厳禁です。室内の暖房で屋内側から温めつつ、屋外はタオルにぬるま湯を含ませて配管に巻き、断続的に当てて自然解氷を待ちます。復旧後は保温材の巻き直しや厚みの強化、露出箇所の補修、屋外蛇口の保温キャップ装着、必要に応じて凍結防止ヒーターの導入など「再発防止」をセットで実行してください。加えて、冬場は水温が低い分、設定湯温が同じでも必要な燃焼量・流量が増え、節水シャワーや止水栓半開が着火閾値を割り込みやすくなります。したがって、テスト時は水量を最大・湯温を高めにして着火成否を確認すると切り分けが早まります。また、外気温低下に伴う都市ガス・LPガスの圧力変動や、一時的な減圧(他戸との同時使用、朝夕のピーク)で燃焼が安定しないこともありますが、多くは一過性です。もし解氷後も吐水が弱い、振動や異音、配管からの水滴が見られる、あるいは朝夕を問わず改善しない場合は、凍結に起因する破損や内部部品の劣化が疑われるため使用を中止し、専門業者に点検を依頼してください。寒冷地では、就寝前に浴槽へ少量の給湯をして循環口を水面下に保つ、就寝中は細く水を出し続ける凍結予防(地域の水事情に配慮)など、家庭での予防運用も効果的です。

注意:凍結時は無理な加熱や直火を避け、自然解氷と保温材補修を優先してください。急加熱は破損の原因になります。

設定温度・優先設定の誤り

意外に多いのが、機器やリモコンの設定に起因する「お湯が出ない」に見えるケースです。複数台リモコンがある住宅では、浴室と台所のどちらが「優先」になっているかで、操作が反映される側とされない側が分かれます。例えば台所が優先のまま浴室で温度を上げても実機の燃焼目標が変わらず、結果としてぬるいままに感じることがあります。また、湯温設定が低すぎる、メモリーやチャイルドロックで上限温度が制限されている、ふろ優先モードのままで給湯側の応答が鈍い、といった設定の組み合わせでも同様の体感になります。停電・ブレーカー復帰後は時計やモードが初期値に戻る機種もあるため、まずは「主電源ON→優先表示の確認→湯温を一時的に高め(例えば40→46℃)→水量最大で着火確認」という統一手順で判定します。エコ運転・省エネモードは、吐水温度の緩やかな制御や燃焼抑制により立ち上がりが遅くなる設計もあるため、検証中はいったん解除するのが無難です。さらに、台所の混合栓が温側で少し開いたままだと、系統全体で温水が引っ張られ浴室側の着火が不安定になることがあります。検証時は他室の水栓をすべて閉じ、単独運転で評価してください。これらの見直しで改善がない場合でも、設定が正しく反映されていない(配線の接触不良・リモコン線の劣化)可能性は残ります。表示は正常でも実機に指令が届かないときは、他の蛇口や別リモコンからの操作反応を比べると手掛かりになります。総じて、設定起因の不調は「優先の切替」「湯温の一時引き上げ」「エコ機能の一時解除」「同時使用の回避」という四点セットで切り分けが進み、復旧できる割合も高い領域です。再現性があるのに設定変更で全く変化がない、あるいは一定時間後に勝手に戻る等の異常がある場合は、リモコン基板や通信線の不具合も視野に入れて専門点検を依頼してください。

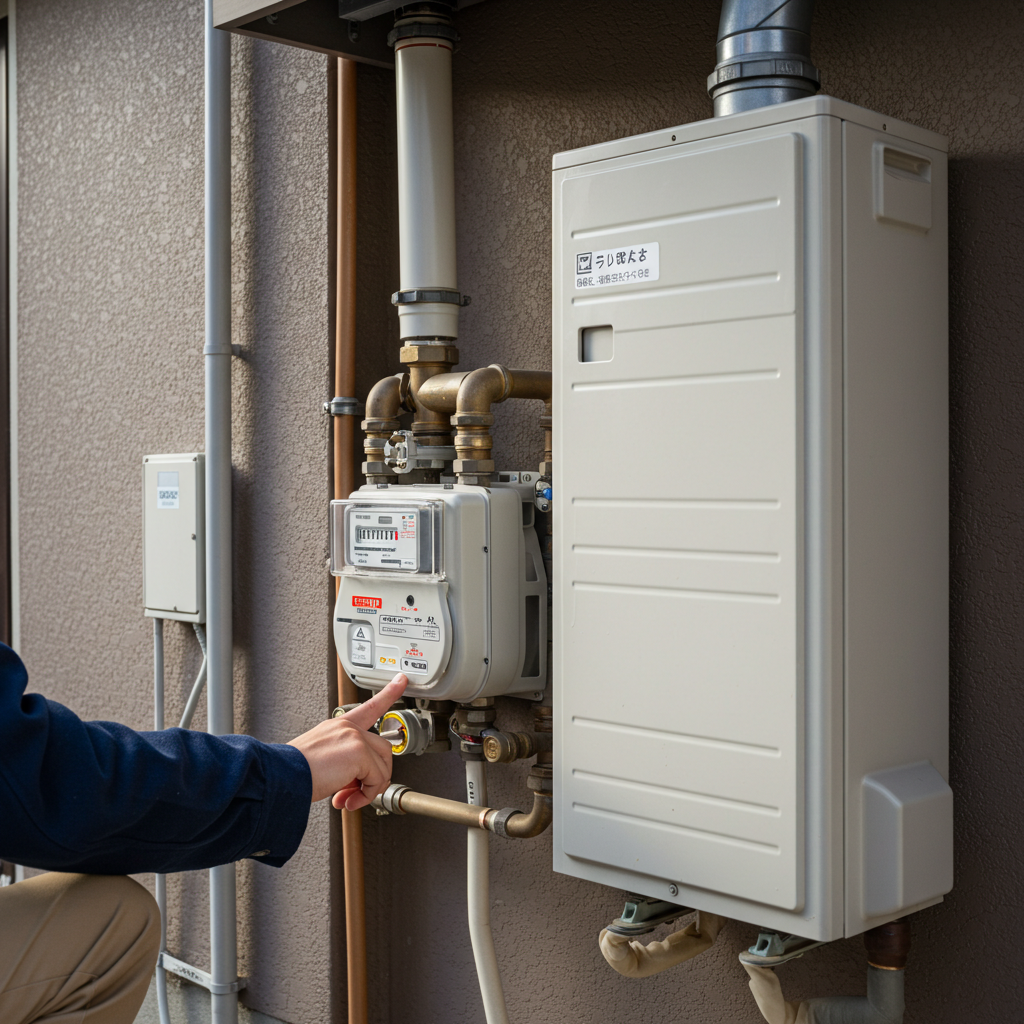

ガスメーター遮断の復帰

エラー表示が出ていないのにお湯が出ない場合、地震や一時的な大量使用、機器の瞬間的な不具合により、屋外のマイコンメーター(ガスメーター)が安全装置として遮断している可能性があります。遮断中は給湯器本体に明確なエラーが出ず、リモコン表示も通常どおり見えることがあり、見逃されやすいポイントです。確認は屋外のメーター部で行います。まず周囲の安全(ガス臭や異音、可燃物の有無)を確認し、臭いがする場合は絶対に復帰操作を行わず、速やかにガス事業者へ連絡します。臭いがない・異常が見当たらない場合は、表示窓のエラーランプやメッセージを確認し、復帰ボタンのキャップを外してボタンをしっかり押し込みます。多くの機種でその後は遮断弁の自己診断と計時に入るため、ガス栓・器具の運転スイッチをすべてOFFにして約3分間は一切操作を加えず待機します。タイマーが終了すると弁が自動で開き、通常状態に戻ります。復帰後はガス臭がないか、メーターのパイロット(小さな回転ランプ)が不自然に回っていないかを目視し、問題がなければ給湯を再試験してください。繰り返し遮断が起きる、短時間で再遮断する、地震後で建物や配管にダメージの懸念があるといった場合は、原因の切り分けが必要です。無理な再起動を繰り返さず、ガス会社または有資格業者に点検を依頼しましょう。具体的な復帰手順やボタン位置はガス事業者サイトの案内が分かりやすいため、地域の事業者ページを参照するのが確実です(例:東京ガス:マイコンメーターの復帰方法)。

給湯器お湯出ない時の復旧(エラーなし)

元栓・止水栓の全開確認

給湯器が点火する最低流量に達していないだけで、お湯が「出ない」「ぬるい」と感じるケースは少なくありません。原因として多いのが、家屋外のガス元栓、給湯器直近の給水・給湯止水栓、各水栓下にある個別の止水栓が半開のままになっている状態です。まずは体系的に点検します。①屋外:ガス元栓のハンドルが配管と平行=全開であることを確認。メーター横のバルブや集合住宅の共用元栓にも注意。②屋内機器直近:給湯器の給水側・給湯側にある止水栓の開度を確認。マイナスドライバー式のスリットが配管方向と一致していれば全開で、直交していれば閉です。③各器具下:キッチンや洗面台のキャビネット内にある止水栓を左右とも全開にし、特に温水側(赤マーク)の開度が絞られていないかを点検。ここが半開だと、浴室など遠距離の器具で流量不足が顕著になりやすく、着火条件を下回ります。また、家庭内の同時使用(洗濯・食洗機・トイレタンクの補給など)も瞬間的な水圧低下を招くため、検証時はすべて停止して単独で試験してください。地域の断水・減圧情報、受水槽や加圧ポンプのメンテナンス情報があるときは、そもそも供給側の圧力が不足している可能性もあります。マンションで特定時間帯だけ弱い場合、加圧ポンプの設定や同時使用のピークと重なっていることがあり、管理会社への確認も有効です。これらの点検後、水量レバーを最大・湯温を高めに設定して再度着火を確認し、着火できるが温度が伸びない場合はフィルター詰まりや混合水栓の摩耗に視点を移します。なお、バルブ操作は強く締め込みすぎるとパッキンを痛めるため、「止まるまで→そこからわずかに戻す」程度の扱いを心がけると後日の固着を予防できます。

停電・ブレーカー・電源プラグ

給湯器は内部制御や点火、循環ポンプの駆動に電源を要するため、停電・瞬低(瞬間的電圧低下)・ブレーカーの落下・コンセントの接触不良などがあると、エラー表示が出ないまま燃焼が再開しない状況が起こり得ます。まず、分電盤のブレーカーがすべて上がっているか、漏電ブレーカーが作動していないかを確認します。次に、給湯器の電源プラグが奥まで確実に差し込まれているか、延長コードやタコ足配線を介していないかを点検してください。延長ケーブルは電圧降下や接触不良の温床となり、負荷変動時に制御電源が不安定化して点火に失敗することがあります。点検のうえ、機器の主電源(リモコンの主電源も含む)をOFF→30秒以上→ONの順で再投入すると、内部の自己診断や初期化が再実行され、復旧する事例が少なくありません。停電復帰後は時計や運転モードが初期値へ戻る機種もあるため、優先リモコンの表示と湯温設定を見直します。また、テナント内やマンション共用部のメンテナンスで一時的に電源が遮断された場合、給湯器本体は復帰していても浴室リモコン側が未復帰という“片復帰”状態に陥ることがあります。台所・浴室それぞれのリモコンで主電源を入れ直し、表示の同期が取れているかを確認してください。再投入後も燃焼しない、あるいはすぐに停止してしまう場合は、電源系以外の原因(流量不足、フィルター詰まり、センサー異常)に切り替えて切り分けます。プラグやコードに焦げ跡、異臭、異常発熱があるときは直ちに使用を中止し、感電・火災防止の観点から専門業者の点検を受けてください。電源系の問題は見た目に現れにくい一方で、復旧手順(ブレーカー→主電源→設定確認)を踏むだけで解決に至る頻度が高く、最初期に確認する価値が大きい項目です。

配管凍結の見分けと解氷

凍結の典型サインは「吐水が極端に弱い・途切れる」「金属配管やバルブ部に霜や結露」「朝方だけ出ないが昼に自然復旧」「給湯器が着火しないのにエラーが出ない」などです。まずは水側も含めて全蛇口で流量を確認し、家全体で弱いなら屋外配管やメーター付近の凍結、特定系統のみなら浴室側など局所凍結の可能性が高まります。安全のため、解氷前にガス機器の運転は止め、周囲に漏水・破裂の兆候(濡れ・氷柱・金属音)がないかを点検します。解氷は「急激に加熱しない」「一点に熱を集中させない」が原則です。屋外は保温材の切れ目や露出継手に、ぬるま湯(手で触れて熱くない程度)を含ませたタオルを巻き、数分おきに交換してじわじわ温度を戻します。室内側は暖房や換気で室温を上げ、戸棚内の扉を開けて暖気を回すと効果的です。ドライヤーは距離を取り、低~中温で短時間ずつ広範囲に当てます。バーナー・ヒートガン・電気ストーブの至近照射は継手や配管被覆の損傷、火災の危険があるため禁止です。解氷が進むと突如として水が噴出することがあるため、止水栓の位置を事前に把握し、解氷後は順に開けて漏れ・にじみを確認します。復旧したら保温材を巻き直し、隙間をテープで塞ぎ、風が当たりやすい直角部・バルブ周り・壁貫通部を重点的に強化します。寒冷地や露出配管が長い住宅では、電熱式の凍結防止ヒーターや保温カバー、屋外蛇口の保温キャップの併用が有効です。就寝前に循環口が水面下にある程度まで浴槽に水を張る、厳寒の夜間だけ細く通水して配管を動かし続ける(地域の水事情・凍結予報を確認の上)といった予防運用も効果があります。なお、解氷後に振動音や異臭、メーターのパイロットが勝手に回る、壁内が濡れてくる等の異常があれば、破裂・微小漏水の疑いがあるため使用を中止し、早急に専門業者へ連絡してください。

給湯フィルター清掃方法

給湯器の給水入口には一般にストレーナー(フィルター)が装着され、上下水由来の砂・錆・スケールが溜まると流量が不足し、着火条件を満たせなくなります。清掃は機種差があるため取扱説明書の手順が最優先ですが、代表的な流れは次の通りです。①機器とリモコンの主電源をOFF。②給水側の止水栓を閉め、可能なら給湯側も閉めて残圧を抜く。③給水配管側のフィルターキャップ(六角やスリット付)をゆっくり緩め、ネット状のフィルターを取り出す。④柔らかいブラシと流水で異物を除去し、黒ずみや石灰が強い場合は中性洗剤を薄めて短時間だけ浸け置き→十分にすすぐ。⑤Oリングやパッキンの欠損・ひび割れを点検し、シリコングリスを薄く塗布して組み戻す。⑥止水栓を少しずつ開け、接続部からの滲み・滴下がないか確認。⑦電源を入れ、水量最大・湯温高めで着火試験を行う。作業のポイントは「力任せに締め込まない」「金属ブラシや研磨剤でフィルターを傷めない」「Oリングの噛み込みを避ける」です。清掃後すぐに再度の目詰まりが起きる場合、上流側(受水槽、古い配管)の錆剥離が続いている可能性があり、集合住宅では管理会社への相談が有効です。また、個別の水栓(台所・洗面・シャワー)にも微小フィルターが設けられていることがあるため、家全体で弱い→本体側、特定器具のみ弱い→器具側フィルターを優先、という順で点検します。あわせて、節水アダプターや極小孔のシャワーヘッドは流量を大きく落とすため、検証時はいったん外して標準条件で確認するのが合理的です。清掃後に着火はするが温度が上がり切らない、すぐ消火する等の症状が続く場合は、流量センサーの検知不良や熱交換器のスケール付着など、内部部品の整備領域に入るサインです。無理な分解は避け、メーカー窓口や有資格業者に相談してください。

センサー不良や基板故障の目安

基本点検(元栓・設定・凍結対処・フィルター清掃)を経ても改善しない、または家中の複数箇所で同時に「点火してもすぐ消える」「温度が大きく上下する」「リモコン表示は正常だが湯がぬるい」といった症状が再現する場合、内部部品の劣化を疑います。代表例は流量センサー(流量スイッチ)の検知遅れ・誤判定、サーミスタ(温度センサー)の抵抗値ずれ、点火プラグやイグナイタの弱り、燃焼制御基板の不安定化です。これらは軽微なうちはエラーコードを出さず、運転条件(外気温・同時使用・水圧変動)によって現れたり消えたりするため、ユーザー側で判断しにくい領域です。目安としては、①全蛇口で同症状、②水量最大・湯温高めでも改善せず、③電源リセット後も再現、④設置後10年前後を超えている、のうち複数が当てはまる場合は専門診断が合理的です。診断では実測温度・流量・ガス圧の確認、配線接触やアース不良の点検、燃焼波形の確認などが行われ、必要に応じてセンサー交換や熱交換器の薬品洗浄、基板交換が提案されます。修理費が高額化する傾向にあるのは基板・熱交換器・三方弁・ポンプなど主要部で、設置年数や保証の残存、今後の使用年数を踏まえて修理/更新(高効率機=潜熱回収型等)を比較します。安全面では、燃焼中の異音(連続する着火音、うなり)、異臭(焦げ、ガス臭)、水漏れや錆汁、排気口付近の変色がある場合、直ちに停止して換気を確保し、専門業者へ連絡してください。リモコンが時々真っ暗になる・表示が乱れるなどの症状は、リモコン線や端子の接触不良、電源系の電圧降下でも起こり得るため、単独回路での給電や配線の点検も併せて検討します。総じて、内部不良が疑われる段階ではユーザーによる分解はリスクが高く、一次情報(取扱説明書・メーカー案内)に沿った安全確保を最優先にしてください。

| 状況 | まず行うこと | 専門依頼のサイン |

|---|---|---|

| 家中でお湯が出ない | 元栓・電源・メーター復帰・フィルター清掃 | 改善なし・異音異臭・水漏れ |

| 一箇所だけ出ない | 水栓側フィルター清掃・カートリッジ点検 | 他箇所は正常でも改善なし |

| 冬だけ出ない | 凍結解氷・保温材補修 | 解氷後も不調や漏水が続く |

| 停電後の不調 | ブレーカー・主電源・時計再設定 | 再起動後も燃焼せずエラーなし |

ポイント:切り分けは「家全体か一部か」「季節要因か」「設定や元栓か」を優先順位高く確認すると、無駄な作業を減らせます。

給湯器お湯出ないエラーなしまとめ

- 家全体か特定蛇口かを最初に切り分けて原因を特定する

- 元栓止水栓ガスバルブの全開を確認して最低流量を確保する

- 設定温度と優先設定を見直して着火条件の誤りを排除する

- 冬季は配管凍結を最有力として自然解氷と保温補修を行う

- フィルター詰まりは清掃で改善するため説明書の手順に従う

- シャワーのみ不調は混合水栓のカートリッジ劣化を疑う

- 浴槽系の不調は循環フィルターや三方弁とエア噛みを点検する

- 台所は出て浴室は出ない場合は配管距離と詰まりを確認する

- 停電後はブレーカー主電源時計再設定を忘れずに行う

- マイコンメーター遮断は復帰操作と待機時間の確認を行う

- 同時使用の抑制や節水部材の一時解除で流量を確保する

- 断水減圧の地域情報を確認し供給側起因を切り分ける

- 設置十年前後は修理と交換の費用対効果を比較検討する

- 異音異臭焦げ跡水漏れがある場合は直ちに使用を中止する

- 定期清掃保温対策適正水圧で再発リスクを継続的に下げる

よくある質問(FAQ)

Q. 水は出るのにお湯だけ出ないのは故障ですか?

A. 直ちに故障とは限りません。止水栓半開・最低流量未達・設定温度低すぎ・凍結・フィルター詰まりなどで着火しない場合があります。家中すべてか一部かを切り分けてから判断してください。

Q. エラー表示がなくてもガスメーター遮断は起こりますか?

A. はい。地震や一時的な大量使用で安全遮断されると、給湯器側に明確なエラーが出ないことがあります。屋外のメーターで復帰操作と待機を行い、再試験してください。

Q. シャワーだけお湯が出ないとき、最初に何を確認すべき?

A. シャワーヘッド・吐水口のフィルター清掃、切替弁の動作、サーモ混合栓の安全ストッパー、浴室側止水栓の全開を確認します。台所・洗面でお湯が出るなら混合水栓側の不具合が有力です。

Q. 冬の朝だけ出ない・ぬるいのはなぜ?

A. 露出配管や継手の凍結、冷水温度が低いことによる必要流量/燃焼量の増大が主因です。自然解氷と保温補修、検証時は水量最大・湯温高めで着火確認を行ってください。

Q. 断水や減圧の影響でお湯が出ないことはありますか?

A. あります。受水槽メンテナンスや地域の減圧で最低流量を下回ると着火しません。管理会社・水道事業者の情報を確認し、復旧後に再試験してください。

Q. 給湯フィルター(ストレーナー)は自分で掃除してよい?

A. 取扱説明書の手順を守れば可能です。電源OFF→止水→清掃→復旧→漏れ確認の順が基本です。構造は機種差があるため無理な力は禁物です。

Q. 何年使ったら交換を考えるべきですか?

A. 一般的な目安は設置後約10年前後です。異音・異臭・水漏れ・再点火不良が繰り返す場合や主要部品の高額修理が必要な場合は更新を検討します。

Q. 追い焚きや自動湯はりだけ動かないときの対処は?

A. 浴槽の循環口フィルター清掃と水位の確保、長期不在後はエア噛み解消(数分運転)を試します。改善しなければ三方弁やふろポンプの不具合が疑われます。

Q. 停電後からお湯が出ない場合は?

A. ブレーカー・コンセント差し込み・リモコン主電源・時計/設定の再確認を行い、電源を入れ直して初期化します。延長コードやタコ足は避け、単独回路での給電が望ましいです。

Q. 危険な兆候はどれ?使用を中止すべきタイミングは?

A. ガス臭・焦げ臭・異音(連続着火音/うなり)・発熱・焦げ跡・水漏れ・排気口周辺の変色などがあれば直ちに停止し、換気を確保して専門業者へ相談してください。

参考・出典

- 資源エネルギー庁「月々の電気料金の内訳」 - 基本料金・電力量料金・燃料費調整・再エネ賦課金の公式定義

- 日本冷凍空調工業会「ヒートポンプ給湯機とは」 - ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の原理と構成の解説

- 東京ガス「マイコンメーターの復帰方法」 - 安全遮断時の復帰手順の一次情報

▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!