ガスと灯油どっち?給湯器の違いと選び方完全ガイド

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器の方式は大きくガスと灯油に分かれます。本記事では両者の違いを比較し、費用や省エネ性、設置条件、機能の観点から、住まいと使い方に合う選択肢を検討するための要点を整理します。地域や契約条件、機種差で結果は変わるとされるため、ここでは一般的な傾向と選び方の考え方を中心に解説します。

- ガス給湯器と灯油ボイラーの基本的な違いが分かる

- 初期費用と年間コストの考え方と目安が分かる

- 設置条件や給排気方式の注意点が分かる

- 家族人数別の号数や機能の選び方が分かる

目次

- 1 給湯器のガスと灯油を比較

- 2 目的別で見る給湯器のガス・灯油比較

- 2.0.1 Q. ガスと灯油、年間コストはどちらが安い?

- 2.0.2 Q. 都市ガスが来ていない地域ではどう選ぶ?

- 2.0.3 Q. LPガスと都市ガスの違いは給湯費に影響する?

- 2.0.4 Q. 一人暮らし・二人暮らしのおすすめ能力(号数)は?

- 2.0.5 Q. 停電時に使える?

- 2.0.6 Q. 灯油タンクは何リットルが目安?設置の注意点は?

- 2.0.7 Q. におい・作動音が心配。対策はある?

- 2.0.8 Q. エコジョーズ/エコフィールは元が取れる?

- 2.0.9 Q. 給湯暖房一体機で床暖・浴室暖房もまかなえる?

- 2.0.10 Q. 寿命と交換タイミングは?

- 2.0.11 Q. マンションで灯油ボイラーは設置できる?

- 2.0.12 Q. 補助金や助成金は使える?

- 2.0.13 Q. 号数選びで失敗しないコツは?

- 2.0.14 Q. 安全面での注意点(CO・換気など)は?

給湯器のガスと灯油を比較

- メリット・デメリット早見表

- 初期費用と本体価格の違い

- 工事費込みの総額相場

- 年間光熱費と都市ガス・LPガス・灯油単価

- 熱効率と省エネ性能(エコジョーズ/エコフィール)

- CO2排出量と環境負荷

- 設置条件・給排気とオイルタンク

メリット・デメリット早見表

| 観点 | ガス給湯器 | 灯油ボイラー |

|---|---|---|

| 燃料の入手性 | 都市ガスは供給が安定し補給手間が少ない | 価格優位とされる地域もあるが補給と保管が必要 |

| 初期費用 | 量産効果で本体が入手しやすい価格帯とされる | 機種差が大きくタンクの有無で費用が増減 |

| ランニングコスト | 料金プランやセット割の活用余地がある | 燃料単価が有利とされる地域では低くなり得る |

| 設置自由度 | 壁掛け・据置など選択肢が広い | タンクスペースと離隔確保が前提 |

| におい・音 | においは少なめとされ騒音も小さめの傾向 | においと作動音への対策配置が重要 |

| 非常時の運用 | 停電時は基本的に使用不可の機種が多い | 同様に電源依存のため非常電源が必要 |

早見表は大枠の傾向をまとめたものであり、実際の優劣は住まいの条件と使い方によって入れ替わります。たとえば燃料の入手性では、都市ガスエリアならガスが有利ですが、都市ガスが来ていない地域や、灯油の配送網が細やかなエリアでは灯油の運用負担が小さく感じられることもあります。初期費用は「本体+工事+付帯部材+撤去・産廃」で決まり、灯油はオイルタンク(容量・材質・架台)や配管距離で差が拡大しがちです。ランニングコストは「燃料単価×使用量÷機器効率」で概算できますが、契約プラン(都市ガス/LPガス)や購入方法(灯油の定期配送・現金仕入れ等)、さらに高効率機の採用有無で結果が大きく変わります。におい・音は設置位置と周辺環境に影響され、屋外機でも排気の向きや遮蔽物の有無で体感が異なります。非常時はどちらも電源に依存するため、ポータブル電源や復旧までの入浴計画(シャワー中心・浴槽回数の調整)を決めておくと安心です。結論としては「燃料の確保のしやすさ」「設置条件の適合」「世帯の使い方」の三点から優先度を整理し、同能力・同機能で相見積もり比較するのが最短ルートです。

初期費用と本体価格の違い

本体価格は能力(号数)と機能(追いだき/オート・フルオート/給湯暖房一体)で段階的に上がります。ガス給湯器は流通量が多く、同等スペック間での価格レンジが読みやすい一方、高効率の潜熱回収型(エコジョーズ)を選ぶと熱交換器や排水処理部材の分だけ価格が上振れします。灯油ボイラーも標準機と潜熱回収型(エコフィール)で価格に段差があり、さらに屋内設置・FF式か屋外設置・据置か、といった方式の違いで必要部材が変わります。灯油特有の費用としては、オイルタンクの新設・更新費(タンク本体、転倒防止金具、基礎・架台、配管)が加わる点が大きく、既存タンクの状態(年数・錆・漏れの有無)次第で追加費用が発生します。いずれの方式でも、リモコン(浴室・台所)、配管の再利用可否、追いだき配管の洗浄、凍結予防電源の取り回し、据置台や防雪フードなどの付加部材が見積りに反映されます。価格調査の際は「本体型式」「能力」「給排気方式」「リモコン型式」「工事範囲(撤去・産廃含む)」を統一し、同条件で比較することが欠かせません。また、在庫状況や季節要因(繁忙期)は価格と工期に影響します。繁忙期を避けた計画や、メーカー横断の代替候補を用意しておくと、希望の納期と予算に収まりやすくなります。最後に、延長保証の有無は実質的な総額に関わるため、年数・上限金額・出張費の扱いを本体価格と併せて比較に含めると判断の質が上がります。

工事費込みの総額相場

総額は「本体+標準工事+追加工事・部材+撤去・産廃+諸経費」で構成されます。標準工事には、既存機の取り外し、据付・固定、接続(給水・給湯・追いだき・ガス/灯油配管)、電源結線、試運転・漏れ確認が含まれるのが一般的です。追加工事は現場条件で大きく変わり、ガスなら排気筒の延長・曲がり増やし、屋内→屋外レイアウト変更、ドレン排水新設、配管保温や化粧カバー、コア抜きが代表例です。灯油ではオイルタンクの基礎(コンクリブロックや架台)、転倒防止金具、配管距離の延長、屋外配管の保温・保護、給油車の動線確保がコストに跳ねます。マンションでは管理規約により機種・排気方式・位置が制限され、共用部に関わる工事は申請とスケジュール調整が必要です。見積りの精度を上げるには、設置場所の写真(正面・側面・配管根元・排気周り・電源)と、既存機の型式・号数・給排気方式を事前に共有し、希望機能(追いだき、暖房回路、リモコン種別)を明記します。相見積もりでは「作業内訳」「使用部材の型式」「含まれる諸経費(出張費・駐車場)」を横並びで確認し、安価な提案でも安全性に直結する部材(排気・固定・凍結対策)を削っていないかをチェックしましょう。工期は半日〜1日が目安ですが、屋内設置や排水・電源の新設、タンク新設を伴う場合は複数日にまたがることもあります。費用と同様、工期も現場次第で変動するため、生活影響(入浴可能時刻)を事前にすり合わせておくと安心です。

年間光熱費と都市ガス・LPガス・灯油単価

年間光熱費は「燃料単価(円/単位)×使用量(単位/年)÷機器効率(小数)」という考え方で概算できます。ここで重要なのは、単価も使用量も一定ではないという点です。都市ガスは「基本料金+従量料金」の二部料金が一般的で、LPガスは販売店や契約条件で単価差が生じやすく、灯油は季節・配送形態・購入量でリッター価格が変動します。また、同じ世帯でも浴槽利用の頻度、シャワー時間、設定温度、冬場の出湯温度上げ下げで年間使用量は大きく振れます。したがって、他人の例をそのまま当てはめるより、自宅の明細に基づく試算が実務的です。

| 確認観点 | チェック内容 | 費用への影響 |

|---|---|---|

| 燃料単価 | 最新の請求明細・見積り・地域相場 | 数%〜数十%の差になり得る |

| 料金構成 | 基本料金・従量料金・割引特典の有無 | 年間固定費と単価の双方に影響 |

| 使用スタイル | 浴槽回数・シャワー時間・同時使用 | 給湯量とピーク能力に直結 |

| 設定・機器効率 | 設定温度・高効率機の採用・追いだき回数 | 同じ快適度でも使用量を削減 |

| 購入方法 | 灯油の定期配送・持ち込み・まとめ買い | 単価と手間・在庫管理に影響 |

簡易試算は、直近一年のガスまたは灯油の使用量(m³・kg・L)を抽出し、給湯に相当する比率を見積もるのが出発点です。浴室・洗面・台所の使用実態を洗い出し、風呂は「湯はり中心」か「シャワー中心」かを区分けすると、結果のブレを抑えられます。高校理科レベルの熱量計算を厳密に適用する方法もありますが、一般家庭では「現在の光熱費明細×生活スタイルの補正」の方が説明性に優れます。LPガスは販売店切替やプラン見直しの余地があり、都市ガスは電気とのセット割やポイント付与で実質コストが下がる場合があります。灯油は在庫を適正化して不足・劣化を避け、配送スケジュールを安定させる運用が鍵です。最新の料金制度・統計の把握には、政府・公的機関の一次情報が信頼できます(参考:資源エネルギー庁の公表資料)。

「年間コストはどちらが必ず安いか」は地域・契約・使い方依存です。候補機を2〜3機種に絞り、同一条件(号数・機能)で燃料単価を当て込んだ比較表を用意すると、意思決定が具体化します。

熱効率と省エネ性能(エコジョーズ/エコフィール)

高効率給湯器は、燃焼ガスに含まれる水蒸気の凝縮熱(潜熱)を二次熱交換器で回収し、給水側を予熱することで投入エネルギー当たりの給湯量を高める設計です。ガス系の代表がエコジョーズ、灯油系の代表がエコフィールで、いずれも従来機に比べて公称効率が向上する一方、ドレン(弱酸性の凝縮水)が発生するため排水経路・中和処理・勾配・凍結対策を含めた施工設計が不可欠です。特に寒冷地では、ドレン管の保温と排水先の凍結リスク評価を怠ると、真冬の停止リスクに直結します。

高効率機の効果は「年間給湯量が多いほど」「給水温度が低い季節ほど」体感しやすい傾向があります。対して、浴槽を使わず短時間のシャワー中心・出湯温度も低い運用では、理論上の差が実費に反映されにくいこともあります。したがって、購入判断は「効率向上で見込める燃料削減」と「高効率機の初期費用・周辺部材・ドレン工事費」を同じ土俵に載せ、何年で回収見込みかを試算するのが合理的です。また、設定温度の最適化、浴槽のふろフタ・保温運用、追いだき回数の見直し、節湯シャワーヘッドの併用など、使い方の最適化とセットで導入効果が伸びやすくなります。

| 比較ポイント | エコジョーズ(ガス) | エコフィール(灯油) |

|---|---|---|

| 潜熱回収 | 二次熱交換器で予熱 | 同様に予熱し給水温度を底上げ |

| 付帯工事 | ドレン排水・中和器・勾配確保 | 排水・中和・凍結対策は同様 |

| メンテナンス | ドレン系統・熱交の清掃点検 | 燃焼室の煤対策・熱交の点検 |

| 体感効果 | 年間使用量が多いほど恩恵大 | 同左。浴槽中心世帯で効果大 |

高効率機は構造上、水を生む=凍る可能性がある機器です。排水経路・屋外露出部の保温・電源喪失時の運用(ドレン滞留)まで、施工店と具体策を事前合意しましょう。

CO2排出量と環境負荷

CO2排出量の比較は、燃料ごとに定義された「排出係数(単位エネルギーあたりのCO2量)」と、機器の効率、そして実際の使用量で決まります。一般論として、同じ給湯量でも高効率機は投入エネルギーが少ないため、排出は相対的に抑えられます。ただし、排出係数は見直し・更新が行われることがあるほか、地域のガス供給条件や電力混合(給湯機の待機電力、循環ポンプの電力など)も温室効果ガスの実効換算に影響します。したがって、最新の係数を用いた再計算が必要で、自治体の家庭部門向け簡易ツールや、エネルギー行政機関の公表資料を参照するのが安全です。

運用面の工夫も、排出削減に確実に寄与します。例として、浴槽運用の最適化(ふろフタと断熱浴槽の活用、追いだき回数の抑制)、シャワー時間の短縮や節湯シャワーヘッドの採用、キッチンの湯待ち時間を減らす配管計画(台所側の局所給湯器や配管保温)などは、快適性を維持しつつ着実な削減が期待できます。また、家族の入浴時間帯を近接させるだけでも、浴槽の放熱ロスが減り、追いだき回数の低減につながります。さらに、フィルター清掃や熱交換器周辺の定期点検は、燃焼効率の劣化を抑え、結果として排出抑制にも寄与します。交換期が近い機器では、高効率モデルへの更新と合わせて、設定温度の見直しや配管の保温強化を同時に行うと効果が出やすく、費用対効果の面でも納得感を得やすいでしょう。

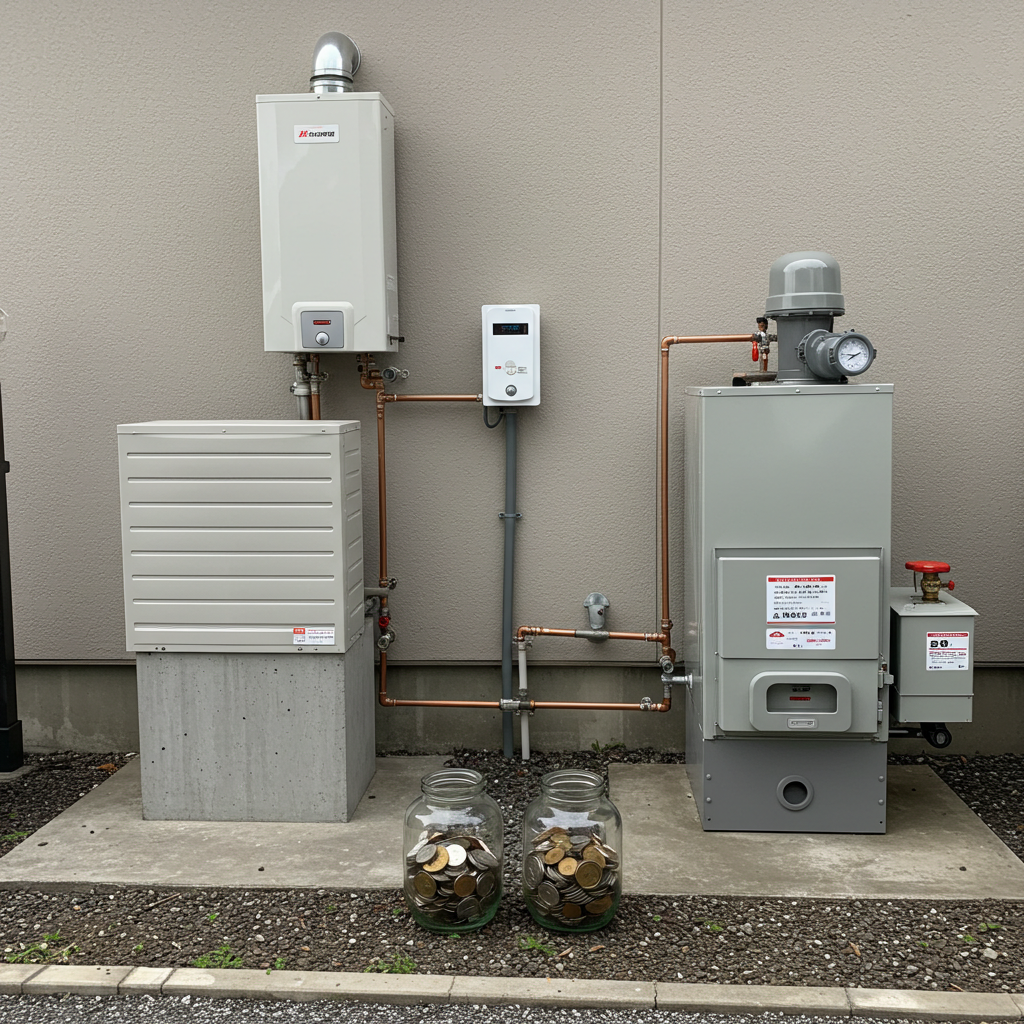

設置条件・給排気とオイルタンク

設置条件は安全性・耐久性・ランニングコストのいずれにも直結します。まず屋外設置か屋内(または半屋外)設置かを決め、次に給排気方式、排水(高効率機のドレン)、配管経路、電源の取り回し、風雪・塩害対策の要否を整理します。ガス・灯油いずれも、可燃物からの離隔、排気口の向き、近隣へのにおい・音の配慮、凍結環境での保温・通電条件などが設計の前提となります。とりわけ潜熱回収型は凝縮水(ドレン)が必ず発生するため、勾配を持たせた排水ルートの確保、凍結リスクの評価、中和器の設置やメンテナンス計画を事前に合意しておくと、冬季のトラブルを減らせます。屋外の壁掛けは省スペースで施工性が高い一方、強風・積雪・日射の影響を受けやすく、据置は安定する代わりに設置面の水平や冠水リスクへの配慮が必要です。屋内・半屋外は排気ルートと換気量の確保が要点で、FF式(外気で給気し屋外に排気)なら室内空気を汚しにくく寒冷地や高気密住宅で有利、FE式(室内から給気し屋外に排気)は換気計画と安全装置の条件を満たすことが前提になります。灯油は機器本体に加えてオイルタンク計画が欠かせません。容量は消費ペースと配送頻度に見合う大きさを選び、充填車の進入・ホース長・作業スペースを確保します。タンクは転倒防止金具と基礎(架台)で確実に固定し、腐食・漏えい・紫外線劣化への配慮、配管の保温・保護、出入口のバルブやストレーナの点検性を確保します。においと音の体感は周辺環境に左右されるため、隣地開口部・物干し・通路に対する排気口の向きや距離にも配慮しましょう。最後に、管理規約・地域条例・メーカー施工基準は最優先すべき一次条件です。位置変更や排気部材の延長、ドレンの排水先(雨水・汚水の扱い)などは地域で取り扱いが異なることがあるため、見積り段階で根拠と施工範囲を文書で確認しておくと安心です。

| 設置環境 | 主なチェック | 見落としやすい点 |

|---|---|---|

| 屋外・壁掛け | 離隔・排気方向・配管保温 | 強風・着雪・直射日光の影響 |

| 屋外・据置 | 水平・冠水リスク・点検スペース | 雑草や泥はねによる腐食リスク |

| 屋内・半屋外 | 給排気方式の適合・換気量 | 排気延長時の圧損・結露対策 |

| 高効率機共通 | ドレン排水・中和器・勾配 | 停電時のドレン滞留と凍結 |

| オイルタンク | 離隔・固定・充填動線 | 配管保温・ストレーナの清掃性 |

| 海沿い・寒冷地 | 耐塩害・防雪フード | 金具の材質・露出部の劣化速度 |

給排気部材・配管・電気工事は安全に直結します。必ず有資格者・メーカー基準に沿って施工し、写真付きの完了報告書と配管系統図を保管しておくと、将来の交換や修理が円滑です。

目的別で見る給湯器のガス・灯油比較

家族人数別の号数選び

号数は一般に「水温を一定温度だけ上げながら毎分どれだけの湯を出せるか」の目安で、カタログ上はΔT(温度上昇)を仮定して定義されます。家庭の体感は「同時使用箇所の数」「シャワー流量」「冬季の水温低下」「配管径・水圧・階数」などに影響されるため、単純な人数だけでは決まりません。経験則として、1〜2人のコンパクト世帯は16号前後、3〜4人は20号前後、4〜5人以上や同時使用が多い家庭は24号前後を検討することが多いですが、寒冷地や高層階、浴槽重視世帯では一段上の能力を選ぶと体感が安定しやすくなります。シャワー1本の目安流量は機種・節湯ヘッドで差がありますが、概ね1本あたり数L/分〜10L/分程度のレンジに収まり、キッチンの給湯も重なると吐水量が不足しやすくなります。冬季は給水温が低下するため、同じ設定温度でも機器の負荷が増し、余裕の少ない選定では湯温の変動や同時使用時の出湯低下が生じやすい点に注意が必要です。既存配管の径・劣化・ヘッダー方式や、止水栓・節湯金具の有無も流量に影響します。したがって、最適な号数は「同時にどことどこを使うか」「シャワーは何本か」「浴槽は何分で湯はりしたいか」を整理し、冬のピーク条件を想定して決めるのが合理的です。悩む場合は、現地調査で静水圧・流量の実測と、配管の劣化・断熱状態を点検したうえで、試算に基づく提案を受けると納得感が高まります。

| 世帯イメージ | 目安の号数 | 補足 |

|---|---|---|

| 1〜2人 | 16号前後 | 同時使用が少ない場合に適合 |

| 3〜4人 | 20号前後 | シャワーと台所の併用に余裕 |

| 4〜5人以上 | 24号前後 | 複数箇所の同時使用で安定 |

カタログの能力値は試験条件下の目安です。配管条件や器具側の制約で体感は変動します。迷ったら「一段上」を候補に入れ、コスト差と体感安定のバランスで判断する方法が現実的です。

追いだきや自動湯はり機能

入浴体験を左右するのが「追いだき」「オート」「フルオート」「自動湯止め」「保温」「自動たし湯」などの機能です。追いだきは浴槽内の水を循環させて温め直す仕組みで、湯温の維持や時間差入浴に便利ですが、循環経路の熱損失や待機電力の増加要因にもなります。オートは湯はり開始〜設定水位での自動停止、保温・追いだき・必要に応じたたし湯を一定範囲で自動化し、フルオートは残り湯量の検知や人の出入りに応じた制御など、機種により高度化した制御を行います。快適性は高まる一方で、保温時間が長い家庭ほど電力・燃料消費が増えやすいため、「家族が続けて入る運用にして保温時間を短くする」「浴槽の断熱フタを活用する」「設定温度を季節で最適化する」といった使い方の工夫が費用抑制に有効です。マルチリモコン(浴室・台所)は操作性・表示の見やすさ・エラー表示の分かりやすさが重要で、音声案内やチャイルドロック、呼び出し機能などの付加価値も比較ポイントになります。衛生面では、長時間の溜め置きや高頻度の追いだきが続くと配管内に汚れが蓄積しやすくなるため、取扱説明書が推奨する周期でフィルター清掃・ふろ配管の洗浄(専用洗浄剤の活用や洗浄運転)を行いましょう。入浴剤は機種・材質によっては循環系に影響するものがあるため、使用の可否を取説で確認するのが安全です。さらに、入浴スケジュールを近接させるだけでも保温時間と追いだき回数が減り、エネルギーと時間の両方を節約できます。機能の選定は「快適性の優先度」「待機電力の許容」「操作性(家族全員が迷わないUI)」の三点で評価すると、過不足のない仕様に落とし込みやすくなります。

チェックリスト:自動湯はり要否/保温の想定時間/リモコンの視認性/エラー表示の分かりやすさ/配管洗浄の方法と頻度/入浴剤の使用可否/停電時の復帰手順。

給湯暖房一体と床暖の可否

床暖房や浴室暖房乾燥を視野に入れる場合、給湯暖房一体機(給湯と温水暖房を同一ユニットでまかなう)が選択肢になります。ガスは対応機種が豊富で、放熱端末(床暖パネル・浴室暖房乾燥・ファンコンベクタ等)を複数回路で制御できる構成が一般的です。灯油でも温水暖房と組み合わせる事例は見られ、寒冷地では蓄積された施工ノウハウが活かされる場面があります。ただし、同時給湯と暖房の負荷競合が起きやすい点は両方式とも共通で、給湯を優先制御すると暖房側の温度が一時的に低下する可能性があります。床暖は低温水(概ね40〜60℃帯を想定)で広い面積に熱を拡散する特性上、配管長・ヘッダー位置・ゾーニング(LDK/個室)・ポンプの揚程設計が体感と効率を左右します。混合弁・流量調整弁・不凍液(必要時)・酸素透過バリア管の採用可否なども検討要素です。浴室暖房乾燥は短時間で大流量の温水が必要となるため、能力選定を号数だけでなく暖房定格出力で確認し、配管断熱・ポンプ能力・温度センサー位置まで含めた総合設計が望ましいとされます。さらに、端末の同時運転パターン(床暖+浴室暖房+給湯)を想定し、ピーク負荷時の流量・温度低下を許容範囲内に収める試算が有効です。制御面では、室温到達後の追従制御(オンオフ間欠による過熱・過冷の抑制)やスケジュール運転、外気温補正の有無で快適度と消費のバランスが変わります。メンテナンスは、スラッジ(配管内の微細な錆・汚れ)対策としてストレーナ点検・洗浄、暖房回路のエア抜き、温水漏れの早期発見が重要で、長期運用では循環ポンプの摩耗やバルブの固着にも留意します。以上より、一体機の可否は「同時使用のピーク」「暖房回路数と面積」「端末特性」「制御と保守の運用力」を軸に、施工実績のある事業者と具体設計を詰めるのが安全です。

| 設計ポイント | 確認事項 | 影響 |

|---|---|---|

| 負荷競合 | 給湯優先時の暖房低下を許容? | 体感温度・快適性 |

| 回路設計 | ゾーン数・配管長・揚程 | 立ち上がり時間・効率 |

| 端末選定 | 床暖/浴乾/ファンコンの混在 | 必要温度・流量 |

| 制御方式 | 外気補正・スケジュール運転 | 省エネ・安定性 |

| 保守性 | ストレーナ・エア抜き位置 | 長期安定・故障率 |

寒冷地や積雪地域の対策

寒冷地では、給湯性能だけでなく凍結・着雪・強風・停電といった環境要因への備えが選定の成否を分けます。屋外設置では配管の保温厚み・防水仕上げ・支持金物の材質、排気口の向きと離隔、据置台の高さ(積雪・冠水回避)、防雪フードの採用可否を事前に検討します。潜熱回収型はドレン(凝縮水)が発生するため、屋外露出部のドレン管に保温を施し、勾配・排水先・凍結時の退避策(トラップ部の形状や滞留低減)まで詰めておくと停止リスクを下げられます。屋内・半屋外はFF式(外気で給気し屋外へ排気)が有利な場面が多く、気密住宅での負圧や換気量不足のリスクを抑えやすいとされます。電源面では、凍結予防ヒーターや制御基板が通電を前提とするため、長時間停電時の水抜き手順や非常電源の運用(容量・連続時間)を家族で共有しておくことが現実的です。灯油はオイルタンクの転倒防止・架台の耐雪・給油動線を確保し、配管の露出部に耐寒ホース・保温材を用いて、ストレーナ凍結や燃料劣化を抑えます。強風対策としては排気の再循環(逆流)や立ち消え防止の観点から、排気端の位置・障害物との距離・風向を踏まえた配置が肝要です。さらに、配管の断熱と屋内側の保温を徹底することで、冬場の待ち湯時間(=放熱ロス)を減らし、立ち上がりの体感も向上します。最後に、積雪時の落雪・氷塊衝突で筐体や配管が損傷する事例があり、雪庇や屋根形状も含めた配置検討が有効です。これらの対策はコストに反映されますが、故障・停止の低減と快適性の安定化に直結するため、初期計画での織り込みが結果として経済的です。

寒冷地チェックリスト:FF式の可否/ドレン配管の保温・勾配/非常電源と水抜き手順/防雪フード/配管の断熱連続性/オイルタンクの固定・離隔/落雪・風向の評価。

寿命・メンテナンス費と保証

家庭用のガス給湯器・灯油ボイラーは、一般に10年前後が交換目安として案内されることが多いとされますが、使用頻度・設置環境・保守状態で差が生じます。ガス系では燃焼室・熱交換器・点火電極・ファンモーター、灯油系ではバーナーノズル・電磁ポンプ・燃焼筒の煤、ストレーナ詰まりなどが注視ポイントです。共通して重要なのは、フィルター清掃・漏れ点検・排気経路の健全性を定期的に確認すること、そしてエラーコードの履歴をもとに早めに不具合兆候を捉えることです。追いだき配管は汚れが蓄積しやすいため、取説準拠の周期で洗浄運転や専用洗浄剤の活用を行うと安定性に寄与します。水質(硬度・鉄分)によってはスケール堆積が熱交換器の効率低下や過熱停止の原因となるため、地域条件に応じて前処理(ストレーナ強化・配管洗浄)や設定温度の最適化を検討します。メンテナンス費は作業内容・部材・出張条件で大きく振れるため、作業明細が明確な見積りを取り、予防保全と故障時修理の費用対効果を比較するのが実務的です。延長保証は年数・上限金額・対象部位・消耗品扱いの線引きが異なるため、保証適用の可否と自己負担の発生条件(出張費・見積り費)を事前に確認しましょう。交換タイミングの判断は、①年数と故障頻度、②修理見積額と残寿命、③最新高効率機への更新メリット(燃料削減・快適性・保証延長)を総合評価して決めると合理的です。特に冬期の突発停止は生活影響が大きいため、秋口の計画的交換や、想定外の停止に備えた連絡先・交換候補リストの準備が安心につながります。

| 判断材料 | 見るべき指標 | 意思決定の目安 |

|---|---|---|

| 経年・頻度 | 使用年数・エラー履歴 | 頻発なら予防交換を検討 |

| 修理費用 | 作業内訳・再発リスク | 高額化や再発懸念で交換優位 |

| 更新メリット | 効率向上・機能追加・保証 | 回収年数が短ければ更新 |

| 季節要因 | 繁忙期・在庫・工期 | 秋口の前倒し計画が安全 |

まとめ 給湯器のガスと灯油比較

- 燃料の入手性と補給手間を起点に生活導線と相性を見極める

- 初期費用は本体と工事と付帯部材を同条件で横並び比較する

- 年間コストは単価と使用量と効率で決まり自宅明細で試算する

- 高効率機の導入はドレン排水計画と凍結対策まで含めて検討する

- 都市ガスは供給の安定とセット割の活用余地で運用が平準化する

- 灯油は単価優位の地域で強みがあり保管と配送計画が鍵となる

- 設置は離隔と排気方向と勾配を満たし環境に応じた対策を選ぶ

- 屋内半屋外は給排気方式の適合を優先し換気量と安全装置を確認

- 号数は同時使用と冬場の水温低下を見込み余裕ある能力を選定

- 追いだきやフルオートは利便性と待機消費のバランスで要否判断

- 床暖や浴室暖房は一体機の負荷配分と配管断熱を前提に設計する

- 寒冷地は防雪防風と配管保温と非常電源と水抜き手順を整える

- 寿命と故障履歴と修理見積を基準に計画的な更新時期を見極める

- 延長保証は年数と上限金額と対象部位を把握し自己負担を確認

- 最終判断は費用設置性運用手間の三要素を家族の優先度で統合

よくある質問(FAQ)

以下は「給湯器のガス・灯油比較」でよく寄せられる質問への一般的な回答です。地域の条例や管理規約、機種仕様で結論が変わる場合があります。

Q. ガスと灯油、年間コストはどちらが安い?

A. 地域の単価・契約・使用量・機器効率で逆転します。自宅の光熱費明細を基に「燃料単価×使用量÷効率」で試算し、同じ号数・機能で比較するのが確実です。

Q. 都市ガスが来ていない地域ではどう選ぶ?

A. LPガスか灯油が主候補です。LPは供給が安定し補給手間が少ない一方、単価は販売店差が出やすいとされます。灯油は単価優位の地域もありますが、保管・配送の運用が前提です。

Q. LPガスと都市ガスの違いは給湯費に影響する?

A. 影響します。LPは販売店・契約で単価差が出やすく、都市ガスは二部料金(基本+従量)が一般的です。いずれも最新明細とプラン条件で比較してください。

Q. 一人暮らし・二人暮らしのおすすめ能力(号数)は?

A. 同時使用が少ない前提で16号前後が目安です。冬場の水温低下や高層階、水圧条件によっては一段上を検討すると体感が安定しやすくなります。

Q. 停電時に使える?

A. 多くのガス給湯器・灯油ボイラーは点火・制御・ポンプに電力を使うため停止します。非常電源の用意や水抜き手順を事前に確認しておくと安心です。

Q. 灯油タンクは何リットルが目安?設置の注意点は?

A. 消費ペースと配送頻度に合わせて選びます。離隔・固定・架台・充填動線・配管保温・腐食対策を満たすことが前提で、地域の基準やメーカー施工要領に従って計画します。

Q. におい・作動音が心配。対策はある?

A. 排気口の向き・離隔、設置位置、端部の遮音・防振、定期点検が有効です。灯油は給油・保管時の取り扱いとストレーナ清掃で体感が改善しやすいとされます。

Q. エコジョーズ/エコフィールは元が取れる?

A. 使用量が多い世帯・寒冷地ほど削減効果が出やすい一方、初期費とドレン工事費が増加します。年間削減額と追加費の比をとり、おおよその回収年数を試算しましょう。

Q. 給湯暖房一体機で床暖・浴室暖房もまかなえる?

A. 可能な機種があります。給湯優先時の暖房能力低下、配管断熱、回路数・面積、ポンプ能力などの設計条件を満たすことが前提です。実績のある施工店で試算を。

Q. 寿命と交換タイミングは?

A. 目安は10年前後と案内されることが多いとされます。エラー頻発・修理見積が高額・冬季突発停止のリスクが大きい場合は予防交換が現実的です。

Q. マンションで灯油ボイラーは設置できる?

A. 管理規約・排気ルート・防火・防災上の制約で不可または条件付きのケースがあります。まず管理規約と管理組合の許可を確認し、可否を施工店に相談してください。

Q. 補助金や助成金は使える?

A. 省エネ機器導入の支援制度が設けられることがあります。対象機種・期間・予算枠が更新されるため、国・自治体・事業者の最新案内を確認してください。

Q. 号数選びで失敗しないコツは?

A. 「同時に使う箇所」「冬のピーク条件」「希望する湯はり時間」を先に決め、配管水圧・階数・節湯器具の有無を加味して選定します。迷う場合は一段上も比較検討を。

Q. 安全面での注意点(CO・換気など)は?

A. 給排気方式の適合・離隔・換気量の確保、有資格者による施工、定期点検が基本です。屋内・半屋外では特に排気不良や逆流のリスクに注意してください。

参考・出典

- 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」 ― 灯油価格の週次公式統計(単価変動の根拠)

- 環境省「温室効果ガス 排出係数一覧」 ― 燃料別の最新CO₂排出係数(再計算の根拠)

- 札幌市消防局「ホームタンク技術基準」 ― 灯油ホームタンクの位置・構造・設備の技術基準(設置条件の根拠)

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:比較