給湯器はガスと電気どちらが安いか徹底比較

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

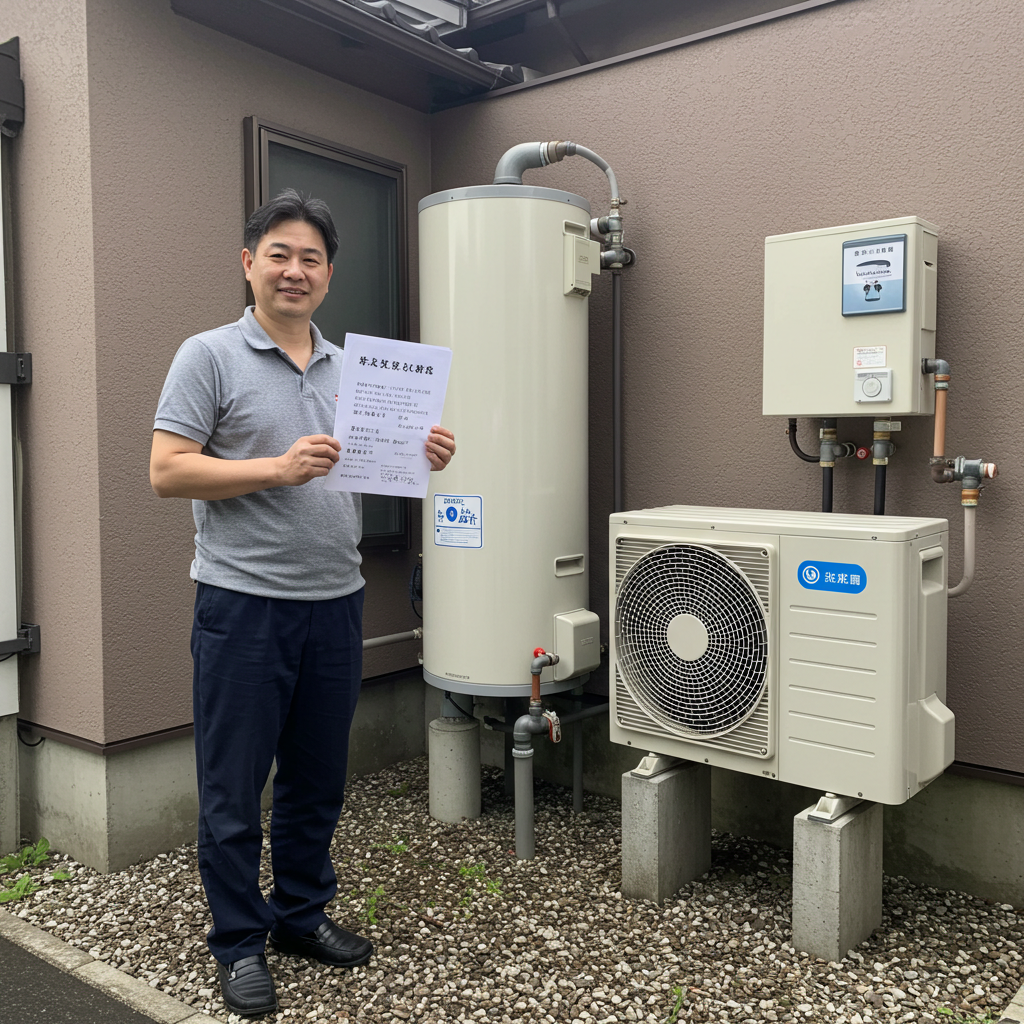

給湯器選びで悩みやすいのが「給湯器 ガス 電気 どちらが安い」という疑問です。本記事では初期費用とランニングコスト、地域条件、補助金など複数の視点から、ガス給湯器と電気(エコキュート等)を丁寧に比較します。価格は変動しやすいため断定は避け、判断材料を体系的に整理します。

この記事で分かる事

- ガス給湯器と電気給湯器の基本的な違いがわかる

- 初期費用とランニングコストの見通しを整理できる

- 地域条件や契約プランでコストが変わる理由を理解

- 補助金・助成や設置制約まで含めた総合判断ができる

給湯器の基礎知識と種類

ナビ:以下から読みたい項目を選べます。

ガス給湯器と電気給湯器の仕組みの違い(基礎を押さえて比較の前提を揃える)

まず前提となる仕組みの相違を整理します。ガス給湯器は都市ガスまたはLPガスを燃焼し、燃焼熱を熱交換器で水に伝えて瞬時に加熱する「瞬間式」が主流です。水栓を開いた時だけ燃焼し、必要量だけを加熱するため待機時のエネルギーロスが小さく、湯切れが起きにくいのが本質的な特長です。これに対して電気系は大きく二つに分かれます。ひとつは電熱ヒーターでタンクに貯めた水を加熱する電気温水器(貯湯式)。もうひとつが室外の空気から熱をくみ上げるヒートポンプを使って高効率に貯湯するエコキュートです。貯湯式はいずれも夜間など電力単価が安い時間帯にまとめて加熱・貯湯し、昼間はタンクから放出して使います。したがって「貯湯量の管理」と「沸き増しの制御」が運用の鍵になります。応答性の観点では、ガスは着火後すぐに所定温度の湯を連続的に供給でき、同時給湯や追いだきで力を発揮します。電気はタンク残量を超える長時間の連続使用で湯温が下がる可能性がある一方、ヒートポンプは投入電力当たりの得られる熱量が大きく、省エネ性に優位を持ちやすい構造です。設置の観点では、ガスは小型で壁掛け等の自由度が高く、電気はタンク+室外機のスペース・基礎が必要になります。さらに騒音・振動源はガスが排気ファン中心、エコキュートは室外機コンプレッサーも考慮対象です。このように「瞬時加熱か、貯湯放出か」「燃焼か、ヒートポンプか」という方式差が、のちに述べるコスト・使い勝手・設置可否の判断に直結します。

初期費用と設置コストの比較(本体・工事・付帯の全体像)

| 方式 | 本体の傾向 | 工事の傾向 | 設置スペース |

|---|---|---|---|

| ガス給湯器(従来・エコジョーズ) | 中〜やや高 | 排気・配管調整が必要 | 屋外壁掛け等で省スペース |

| 電気温水器(貯湯式) | 中 | 200〜370L貯湯タンク据付 | 屋外または屋内で広めの設置 |

| エコキュート(ヒートポンプ) | 中〜高 | 室外機+タンクの基礎設置 | タンク・配管スペースが必要 |

| ハイブリッド(ガス+HP) | 高 | 両方式の配管・電源確保 | 中〜広 |

初期費用は「本体価格+標準工事費+付帯工事・部材+撤去・搬入費」から成り、住戸条件で差が開きます。ガス給湯器は既設配管・排気が活かせる交換であれば、機器本体と据付・配管接続・試運転で完結しやすく、壁掛け形で省スペースに収まるため追加工事が少ない傾向です。ただし屋内設置や隣接室への排気配慮、号数アップに伴うガス配管径や給排気部材の変更が必要なケースでは費用が上振れします。電気温水器やエコキュートは、タンクの設置場所・基礎コンクリート・アンカー固定・搬入経路の確保が論点です。特に370〜460L級のタンクは搬入可否が工期と費用に影響し、室外機の設置間隔・配管経路も調整が要ります。さらに既設がガス機で電気へ切替える場合、専用回路の増設、分電盤容量の見直し、ブレーカーや配線の新設が必要になり得ます。逆に電気からガスへ移行する際は、ガス配管の新設やガスメーター位置の調整が論点です。集合住宅では管理規約や外観規制、バルコニーの耐荷重、隣戸との離隔、ドレン排水経路の確保などが制約になり、採用方式そのものに影響することもあります。見積の比較では「標準工事に含まれる範囲」を必ず揃え、撤去費・産廃費・凍結防止ヒーター・ドレン配管工事・追いだき配管洗浄などの付帯項目を明細化して総額で比べるのが実務的です。

ランニングコストと時間帯別電力の影響(生活パターンで結果が変わる)

毎月の光熱費は「単価×使用量×機器効率」で決まりますが、いつ・どれだけ・どの温度で使うかという生活パターンが結果を大きく左右します。電気系は時間帯別料金の深夜割安を活かせば、夜間に高効率で貯湯し日中は放出する運用がハマりやすく、ヒートポンプの成績係数(COP)が高い季節は特に有利です。ただし寒冷期は外気温低下でCOPが下がり、追い炊き・高温差し湯・沸き増し頻発で消費電力量が増える点は織り込みが必要です。いっぽうガスの瞬間式は待機損失が極小で、使用が不規則でもムダが出にくく、同時給湯やシャワー中心の世帯では安定した湯温を保ちやすい傾向があります。重要なのは、都市ガスとLPガス、電気の契約メニュー(従量・時間帯別・再エネプラン等)により単価が地域・事業者ごとに異なることです。同じ家庭でも単価前提を変えるだけで「どちらが安いか」の結論が逆転し得ます。現実的な比較は、現行の検針票・料金表から自宅の単価と使用量を用いて、(1)給湯負荷の想定(世帯人数・入浴頻度・シャワー時間・追いだき)を置く、(2)方式ごとの効率・待機損失・沸き増しを仮定し、(3)季節要因を加味して年額を積算、が基本です。制度・単価は見直しがあり得るため、最新の料金メニューや省エネ情報は公的情報で確認しましょう(例:資源エネルギー庁の省エネ関連情報)。

エコジョーズとエコキュートの特徴比較(効率の方向性と使い勝手)

エコジョーズは従来のガス給湯器に排熱回収機構を組み込み、燃焼時に失われていた熱を二次利用することで効率を高めます。燃焼そのものに依存するため外気温の影響は受けにくく、応答性も高いままです。一方、エコキュートは空気中の熱をヒートポンプでくみ上げる方式で、投入電力の数倍の熱量を得られるため省エネ性能が高く、CO2排出抑制の観点でも注目されています。設置性では、エコジョーズが壁掛けや屋外据置で比較的自由度が高いのに対し、エコキュートは大型タンクと室外機のスペースを必要とし、基礎工事や騒音対策も課題となり得ます。電気依存性の観点では、エコジョーズは制御部に電力を要するのみで、停電時には使用不可ながら電力消費は小さめです。エコキュートは運転そのものが電力に依存するため、停電や電力契約容量が制約となる場合があります。効率・応答性・設置条件・停電時の対応力など、両者の特徴を整理した上で家庭条件に合う方を選ぶことが重要です。

電気温水器とエコキュートの選び方(電気系の二大方式を比較)

電気温水器は単純にヒーターで水を加熱してタンクに貯める仕組みで、初期費用は比較的抑えられますが、効率は電力→熱の変換率がほぼ1.0にとどまり、電気代の負担が大きくなりがちです。エコキュートは同じ電力投入でもヒートポンプ効果により約3倍の熱量を得られるため、電気温水器より大幅に省エネが期待できます。そのため近年の新設ではエコキュートが主流です。選び方の実務ポイントとしては、設置スペース、契約できる電気料金プラン、世帯人数と使用湯量、タンク容量(例:370L、460L)が挙げられます。例えば4人世帯で夜に入浴が重なる場合、460Lタンクの方が安心ですが、敷地や設置スペースによっては370Lが限界となることもあります。入浴時間帯が分散している世帯では、沸き増し運転の回数を抑えられるかどうかがランニングコストを左右します。導入検討時は、電気温水器とエコキュート両方の見積を比較し、補助金の有無も考慮したうえで判断すると合理的です。

ハイブリッド給湯器のメリットと注意点(両方式の長所を組み合わせる)

ハイブリッド給湯器は、ガスの瞬間式給湯器に小型のヒートポンプユニットを組み合わせ、省エネと応答性を同時に狙う方式です。具体的には、日常的なお湯の需要をヒートポンプでまかない、不足分や急な大流量時にガスで補う仕組みです。そのため電気料金の安い時間帯に効率的にお湯を作りつつ、使用ピーク時にはガスで即座に対応できるというバランスの良さがあります。環境負荷の低減効果も見込める一方、導入コストは高額で、本体・室外機・貯湯ユニット・ガスユニットの設置が必要となるため、初期投資の回収には世帯の使用量やエネルギー単価の条件が大きく関わります。注意点としては、設置スペースが広めに必要で、室外機や配管経路の制約を受けやすいこと、機器構成が複雑な分メンテナンスや修理費用も高めになり得ることが挙げられます。長期的に光熱費を抑えたいが応答性も確保したい家庭、あるいは新築などで十分な設置スペースが確保できるケースでは選択肢となりますが、導入前に複数業者から詳細な試算とシミュレーションを提示してもらうのが望ましいです。

給湯器選びで考えるコストと環境

ナビ:以下から読みたい項目を選べます。

都市ガスとLPガスの料金差と地域条件(単価の違いを理解する)

ガス給湯器のランニングコストは、都市ガスかLPガスかで大きく異なります。都市ガスは公共インフラとして供給されるため料金が比較的安定しやすく、単価も低めに設定されることが多い一方、LPガスはボンベ配送による個別供給が中心で、販売事業者や地域条件により料金差が大きく、都市ガスの約1.5倍〜2倍程度になるケースも珍しくありません。地方や山間部ではLPガスが主流であるため、同じガス給湯器を選んでも都市部と地方では光熱費に差が出ることになります。また、自治体やガス会社によっては独自の料金プランや割引制度を提供している場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。電気給湯器を検討する場合は、深夜電力の有無や再生可能エネルギーを取り入れた電力プランの契約可否と合わせて比較すると、地域条件に即した合理的な選択ができます。

寒冷地性能・設置スペース・騒音の実務ポイント(導入可否を左右する条件)

寒冷地で電気給湯器(特にエコキュート)を使う場合、外気温が低いとヒートポンプの効率が低下し、消費電力が増える点に注意が必要です。氷点下が続く地域では、ヒーターによる凍結防止運転やタンクの沸き増し頻度が増えるため、想定以上に光熱費がかかる可能性があります。ガス給湯器は外気温の影響を受けにくいものの、凍結対策として配管にヒーターや保温材を設置する必要があり、その分の工事費が発生する場合があります。設置スペースの観点では、ガスは比較的コンパクトで省スペースに収まりやすいのに対し、エコキュートや電気温水器は大型タンクと室外機を必要とするため、十分な敷地や搬入経路がなければ設置自体が難しいこともあります。さらに、エコキュートの室外機は稼働時にファンやコンプレッサーの音が発生するため、隣家との距離や配置計画を考慮しなければトラブルの原因になり得ます。設置環境の現実的な制約を見極めることは、方式選びと同じくらい重要です。

停電・断水・ガス停止時の使い勝手比較(非常時のリスクを把握する)

注意:非常時は安全確保が最優先です。機器の操作・復旧はメーカー取扱説明書に従ってください。

給湯器はインフラ依存度が高いため、災害時の可用性を比較することも重要です。停電時には、電気給湯器はもちろんエコキュートも運転不可となり、貯湯残量を使い切れば新たにお湯を作ることはできません。ガス給湯器も燃焼や制御に電力を必要とするため、停電中は使用できないのが一般的です。ただし停電時でもタンクに残っているお湯を生活用水として利用できる点は電気式のメリットになります。断水が発生した場合は、そもそも給水が止まるためガス・電気いずれも新しいお湯を作ることは困難です。ガス供給が停止した場合は電気系のみ稼働が可能ですが、電力供給が続いていることが前提です。これらを踏まえると、非常時には「停電+断水+ガス停止」の組み合わせによりどの方式でも制約が生じるため、給湯器そのものの冗長性よりも、非常用発電機・断水用タンク・簡易ガスボンベなど家庭側の備えが重要であると言えます。

給湯能力・水圧・同時給湯の体感差(日常の快適性を左右する要素)

給湯器の選び方では、コストだけでなく給湯能力や水圧といった体感的な快適性も重要です。ガス給湯器は「号数」で給湯能力が表され、24号や28号といった高号数機種では、複数のシャワーやキッチンを同時に使用しても安定した湯量と温度を維持できます。特に大家族や同時に複数人が入浴する家庭では、ガスの瞬間式の強みが発揮されます。一方、エコキュートや電気温水器は貯湯式であるため、タンク残量と水圧が快適性のカギとなります。タンク容量が不足すると「お湯切れ」が起こりやすく、長時間入浴や連続使用には注意が必要です。また、貯湯式は水圧が弱めになりやすく、高層階では減圧弁や昇圧ポンプが必要になることもあります。選定時は「日常でどれくらい同時にお湯を使うか」「シャワーの勢いを重視するか」を明確にし、給湯能力・タンク容量・水圧仕様を総合的に判断することが大切です。

寿命・メンテ費と10年TCOの考え方(導入後のコストを可視化する)

給湯器は設置して終わりではなく、耐用年数やメンテナンス費用を含めた「総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)」で比較することが推奨されます。一般にガス給湯器の寿命は約10〜15年、エコキュートや電気温水器は約10〜15年が目安とされますが、使用環境やメンテナンス状況によって変動します。ガス系ではバーナーや熱交換器の汚れ、電気系ではヒートポンプや貯湯タンクの部品劣化が故障要因になりやすいです。さらに、逃し弁や減圧弁、膨張タンク、循環ポンプなどの消耗部品交換も定期的に発生します。これらの維持費を無視すると、長期的に予想以上のコスト負担となる場合があります。TCO試算の基本は、「本体+設置工事費+10年分の光熱費+定期点検・修理部品費」を合算することです。導入時の安さに注目しすぎず、ライフサイクル全体の支出を見積もることで、より現実的な判断が可能となります。

国や自治体の補助金・助成の最新動向(制度活用で負担を軽減)

給湯器の導入コストを抑える手段として、国や自治体の補助金・助成制度の活用があります。特に省エネ性能の高いエコキュートやハイブリッド給湯器は、エネルギー政策の観点から支援対象になることが多いです。制度の内容は年度ごとに変わり、対象機種・補助額・申請条件・募集時期が異なるため、導入を検討する際は最新情報の確認が不可欠です。例えば国の省エネ補助事業や自治体独自の助成制度では、数万円〜十数万円規模の補助が受けられることもあります。申請は販売業者や施工業者が代行してくれる場合もありますが、採択枠や締切により受給できないケースもあるため、早めに確認することが望ましいです。一次情報は必ず公的機関の公式サイトで確認してください。参考:資源エネルギー庁(省エネ関連情報)

まとめ:給湯器はガスと電気どちらが安いか(総合的に判断する)

- 光熱費は単価と使用量と効率で決まるため家庭条件で結論が変わる

- 深夜割安電力を活用できる生活パターンなら電気系が有利になりやすい

- 不規則な使用と瞬時応答重視ならガスの瞬間式が無駄を抑えやすい

- 寒冷地では外気温低下でヒートポンプ効率が落ちやすい点を織り込む

- 都市ガスとLPガスの単価差は地域事情で大きく変わる

- 設置スペースや騒音条件がタンク方式の可否とコストに影響する

- ハイブリッドは省エネと応答性の両立を狙えるが初期費用は高め

- 給湯能力と水圧の体感差は同時使用時の満足度を左右する

- 寿命や部品交換費を含めた十年単位のTCOで比較する

- 補助金や助成の有無で実質負担が変わるため最新情報を確認する

- 既存配管や排気設備の活用可否は工事費の増減に直結する

- 太陽光発電の自家消費があると電気系の優位性が増すことがある

- 追いだき頻度と浴槽サイズは必要能力とコストに影響する

- 非常時の可用性は停電断水ガス停止それぞれで評価が必要

- 最終判断は現行契約単価と使用実態の試算に基づき行う

チェックリスト(簡易)

- 世帯人数・入浴時間帯・浴槽の使い方を整理したか

- 地域の電気・ガス単価や契約メニューを把握しているか

- 設置スペース・騒音・搬入経路など制約条件を確認したか

- 補助金の有無やメンテ費を含めて長期コストを見積もったか

よくある質問(FAQ)

ガス給湯器と電気給湯器ではどちらが寿命が長いですか?

一般的にガス給湯器・電気給湯器ともに寿命は約10〜15年とされます。使用環境やメンテナンス状況によって変動し、定期点検や消耗部品の交換を行うことで寿命を延ばすことが可能です。

寒冷地ではガスと電気どちらが有利ですか?

寒冷地では外気温が低下するとエコキュートなど電気系の効率が落ちやすいため、ガス給湯器の方が安定した給湯が可能なケースが多いです。ただし断熱性能の高い住宅や最新の寒冷地対応エコキュートであれば電気でも十分対応できます。

停電時に給湯器は使えますか?

ガス給湯器も電気給湯器も制御に電力を使用するため、停電時は基本的に稼働できません。ただしエコキュートや電気温水器はタンク内に貯めたお湯を非常用に利用できる場合があります。

エコキュートと電気温水器の違いは何ですか?

電気温水器は電熱ヒーターで直接水を加熱し貯湯しますが、エコキュートはヒートポンプを用いて空気中の熱を活用するため、消費電力が少なく省エネ性に優れています。そのため近年はエコキュートが主流です。

補助金はどの方式に使えますか?

主に省エネ性が高いエコキュートやハイブリッド給湯器が対象となることが多いです。国の事業や自治体の制度により内容や金額は異なるため、最新の公式情報を確認することが大切です。

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:比較