給湯器フルオートいらない派が知るべき注意点と代替策

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器の購入や交換を検討する際、「給湯器フルオートいらないのでは?」と感じて検索される方は少なくありません。特に、給湯器フルオートオート違いや、給湯器フルオートデメリットに注目しながら、どちらが自分にとって本当に必要かを見極めたいというニーズは年々増えています。ノーリツ給湯器オートとフルオートの違いのように、メーカーによって仕様が異なる場合もあるため、判断には十分な情報が不可欠です。

本記事では、給湯器オートとフルオートではどちらがお得良いのかを比較しつつ、給湯器オートフルオートガス代の違いにも触れ、実際の使用環境に応じた選び方をご紹介します。さらに、給湯器フルオート配管洗浄の役割や、給湯器配管洗浄必要かの見極め方、給湯器フルオート水位センサーの機能性などについても解説します。

そのほか、給湯器を40度にするのはなぜいけないのか、給湯温度を50度に設定すると電気代は節約できますかといった、温度設定に関する疑問にも触れながら、後悔しない給湯器選びのヒントをお届けします。この記事を読むことで、あなたにとって本当に必要な給湯器のタイプが明確になるでしょう。

この記事で分かる事

-

給湯器フルオートとオートの具体的な違いと機能の差

-

フルオート給湯器のデメリットやランニングコストの注意点

-

配管洗浄や水位センサーの必要性と使用環境に応じた選び方

-

自分の生活スタイルに合った給湯器を選ぶ判断基準

給湯器フルオートいらないと悩む方へ

-

給湯器フルオートとオートの違いを解説

-

ノーリツ給湯器オートとフルオートの違い

-

給湯器フルオート水位センサーの役割

-

給湯器フルオート配管洗浄の必要性とは

-

給湯器配管洗浄は必要か見極めるポイント

給湯器フルオートとオートの違いを解説

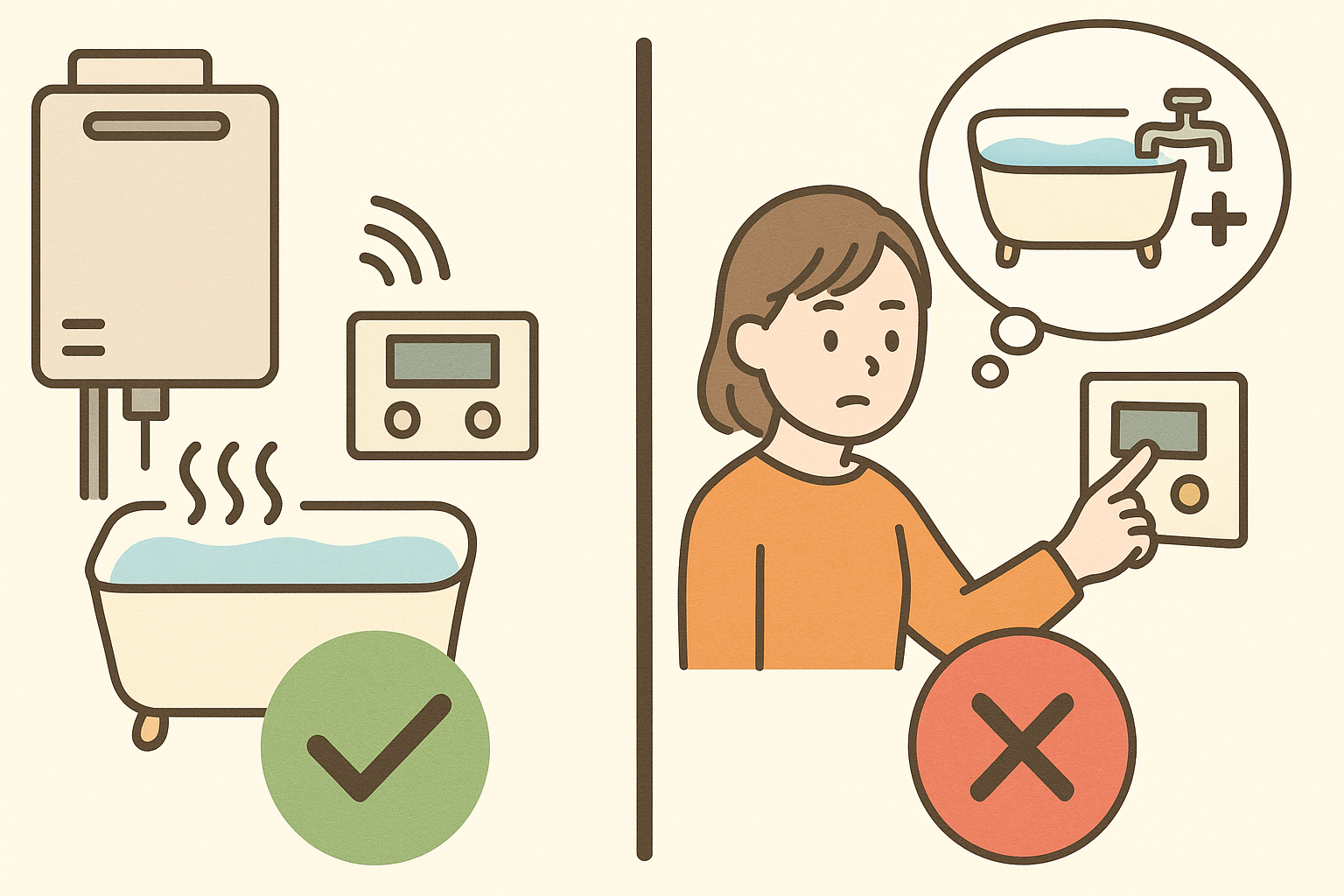

給湯器の「フルオート」と「オート」の違いは、日々の入浴における操作の手間と快適性に直結します。どちらも湯はり・追い焚き・保温といった基本機能は備えていますが、細かな点で差があるため、選ぶ際には生活スタイルに合わせて検討する必要があります。

まず、オートタイプはお湯の量と温度をあらかじめ設定しておけば、ボタン一つで浴槽に自動で湯を張ることができます。その後の追い焚きや保温も自動で行ってくれますが、入浴後に湯量が減ってしまった場合には「たし湯」ボタンを押して追加する必要があります。つまり、基本的な入浴のサポートはしてくれるものの、一部の操作は手動です。

一方で、フルオートタイプはより手間が省ける仕様になっています。湯はりから保温、たし湯まで全自動で行われるため、人が浴槽に入って湯が減った際にも自動で補充してくれます。また、排水時に配管内を自動洗浄する機能がある点も、フルオートならではの特徴です。

このように言うと、フルオートの方が圧倒的に優れているように感じるかもしれません。しかし、フルオートにはその分のコストがかかります。本体価格やランニングコストが高くなりがちなので、使用頻度や必要性を見極めることが大切です。

つまり、操作の簡便さや衛生面を重視する方にはフルオート、価格と基本機能を重視する方にはオートがおすすめです。それぞれの違いをしっかり把握したうえで選択するようにしましょう。

ノーリツ給湯器オートとフルオートの違い

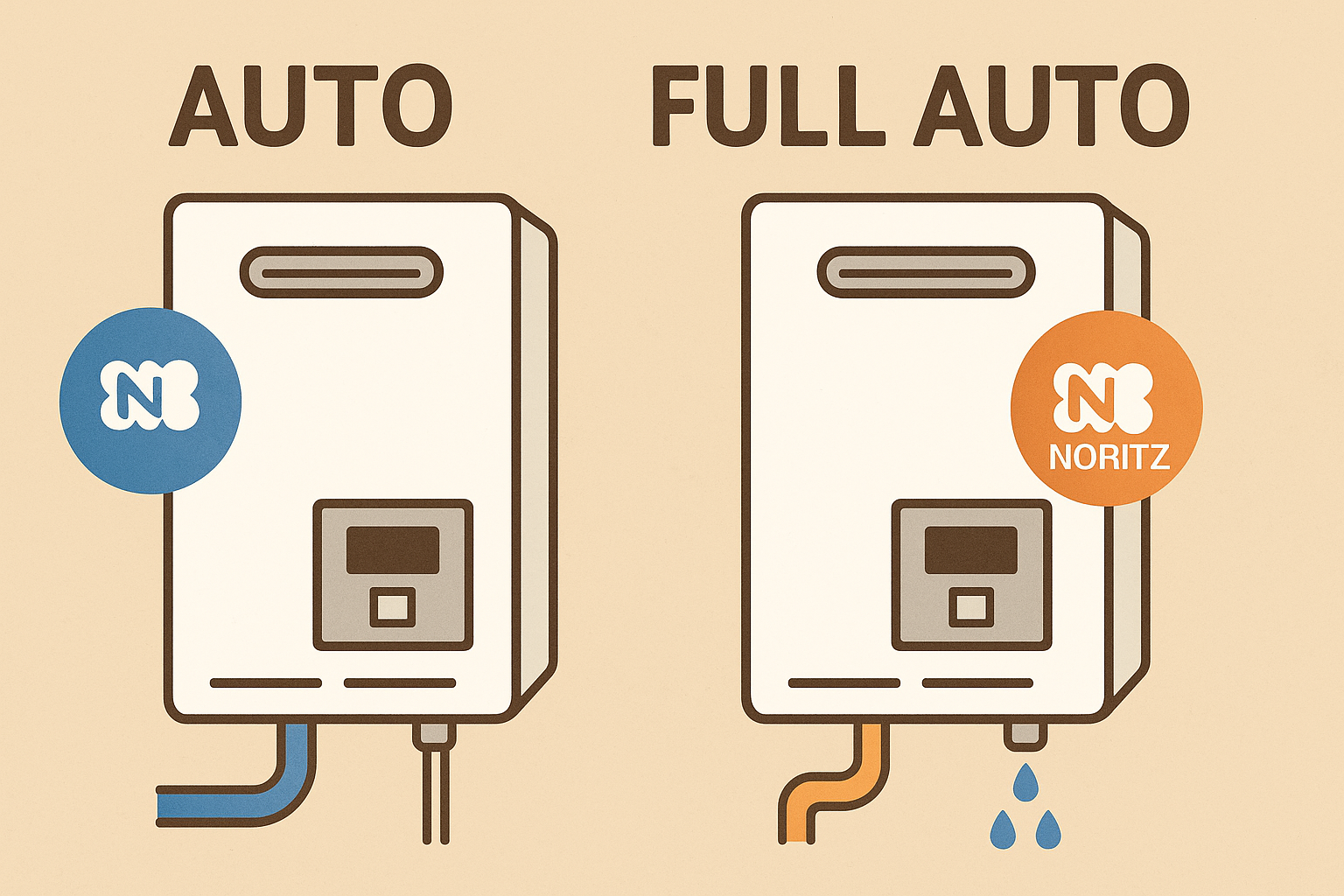

ノーリツ製の給湯器においても、オートとフルオートの違いは明確に分かれています。共通しているのは、どちらも湯はり・追い焚き・保温といった基本機能を自動で行う点ですが、その後の使い勝手に大きな違いが出てきます。

ノーリツのオートタイプは、浴槽の設定湯量まで自動でお湯をため、一定時間ごとにお湯の温度をチェックして追い焚きを行う仕組みです。ただし、たし湯をする場合は利用者が手動で操作する必要があります。さらに、入浴後に配管を洗浄する機能も搭載されていません。

一方で、フルオートタイプには「自動たし湯」「配管自動洗浄」「入浴検知による自動追い焚き」などの機能が追加されています。例えば、複数人が続けて入浴する家庭では、湯量が自然と減っていきます。そんなときでもフルオートであれば、設定水位を下回ると自動的に湯が補充されます。また、排水時には約5リットルのきれいなお湯を使って追い焚き配管内を洗浄してくれるため、常に清潔なお風呂環境を保つことができます。

とはいえ、こうした便利な機能が付いている分、フルオートの方が価格は高めに設定されています。ノーリツ製の場合でも、同じ号数で比較するとおおよそ1万円〜2万円程度の差が出ることが一般的です。

生活スタイルや求める快適性によって、どちらを選ぶべきかは異なります。ノーリツの製品は操作性に優れており、どちらのタイプも使いやすい仕様になっていますが、予算や使用環境に合わせて適切な選択をすることが重要です。

給湯器フルオート水位センサーの役割

給湯器に搭載されている水位センサーは、フルオートタイプに特有の機能を支える中核的なパーツです。この水位センサーがあることで、日々の入浴における「快適性」と「安全性」が飛躍的に向上しています。

水位センサーの主な役割は、浴槽内のお湯の量を正確に測定し、それに応じて自動でたし湯や給湯の制御を行うことです。これにより、設定した湯量よりもお湯が減っていると判断された場合、自動で必要な量を補ってくれるため、常に一定の湯量を保つことができます。特に家族が多い家庭では、入浴のたびにお湯が減っていくため、この機能は非常に役立ちます。

また、残り湯を再利用して沸かし直す際にもこの水位センサーが活躍します。オートタイプでは、残り湯の量によって湯量が不安定になり、お湯が溢れたり少なすぎたりすることがありますが、フルオートタイプは水位を検知して必要な湯量だけを追加するため、無駄がありません。

一方で、水位センサーには経年劣化の影響を受けやすいという一面もあります。とくに配管内部の気密性が低下すると、センサーが正しく水位を検知できなくなる可能性があります。その結果、たし湯が止まらず溢れてしまったり、逆にお湯が足りなかったりするトラブルが発生することもあります。

このように、フルオート給湯器における水位センサーは、快適な入浴を支える便利な機能である反面、定期的な点検や経年劣化への注意が必要です。使用頻度の高いご家庭ほど、このセンサーの重要性と維持管理への意識が求められます。

給湯器フルオート配管洗浄の必要性とは

フルオート給湯器に搭載されている配管自動洗浄機能は、快適さだけでなく衛生面でも大きな役割を果たします。特に家族で同じお湯を使う機会が多い家庭では、この機能の価値は高くなります。

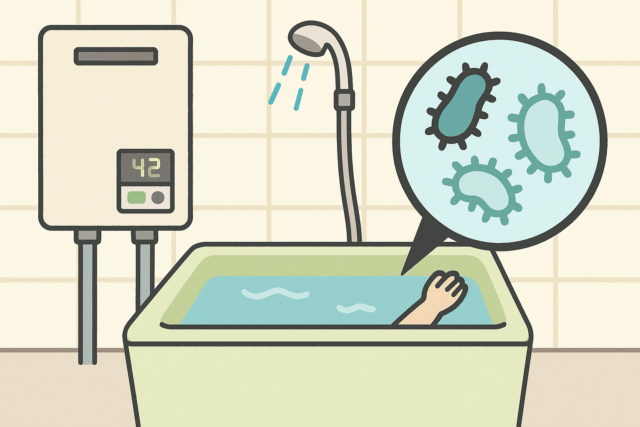

追い焚き配管は、入浴中のお湯を浴槽から吸い上げて再加熱する仕組みです。そのため、入浴中に体から流れ出た皮脂や汗、髪の毛などの微細な汚れが配管内に蓄積しやすくなります。配管内の汚れは見えないだけに放置されがちですが、これが雑菌の温床となり、翌日のお風呂で不衛生な状態になる恐れがあります。

ここで配管自動洗浄機能が活躍します。浴槽の栓を抜いた際、自動的に新しいお湯を数リットル流して追い焚き配管内を洗い流すことで、汚れや雑菌の発生を最小限に抑えることができます。毎日の入浴後に自動で行われるため、掃除の手間もなく、衛生状態を一定に保てるのが大きなメリットです。

ただし、この機能が搭載されているのはフルオートタイプの給湯器に限られます。オートタイプには通常、このような自動洗浄機能は備わっておらず、利用者が定期的に手動で洗浄する必要があります。

こうした背景を踏まえると、特に小さな子どもや高齢者がいる家庭、あるいは肌が敏感な人が入浴する環境では、配管洗浄の有無は給湯器選びの重要な要素となります。日々の清潔さと安心感を得たい方にとって、フルオートの配管洗浄機能は必要性の高い装備といえるでしょう。

給湯器配管洗浄は必要か見極めるポイント

給湯器の配管洗浄が本当に必要かどうかを判断するには、いくつかの具体的なポイントを確認する必要があります。単に機能があるかどうかではなく、家庭の使い方や衛生に対する意識によって必要性は異なってきます。

まず注目したいのが、追い焚き機能をどれくらい頻繁に使っているかです。例えば、毎日家族が入れ替わりで入浴し、同じお湯を再加熱して使用している場合には、配管に汚れがたまりやすくなります。このような家庭では、配管内を定期的に洗浄するか、自動洗浄機能のある機種を選ぶことが重要です。

次に、入浴剤の使用頻度も見極めの基準になります。発泡性や香りの強い入浴剤は配管内部に残留物を残しやすく、放っておくと配管の劣化や異臭の原因になることがあります。特に入浴剤を日常的に使っている場合は、洗浄の重要性が高まります。

一方で、1人暮らしやシャワー中心の生活で追い焚きをほとんど使わない場合には、配管に汚れが蓄積する機会も少なくなります。このような生活スタイルであれば、自動洗浄機能がなくても大きな問題にはならないことが多いです。

また、給湯器の設置年数にも注目しましょう。年数が経過すると、配管内部に汚れやスケールが溜まりやすくなります。見た目にはわかりませんが、衛生状態の悪化や機器の故障リスクが増すため、古い機器ほど配管洗浄の重要性が高まります。

このように、配管洗浄の必要性は家庭環境や使用状況に応じて変化します。何が自分の暮らしにとって本当に必要なのかを見極めることが、給湯器選びで失敗しないための第一歩です。

給湯器フルオートいらないかを判断する基準

-

給湯器フルオートデメリットを詳しく紹介

-

給湯器オートとフルオートではどちらがお得良い

-

給湯器オートフルオートガス代の違いとは

-

給湯温度を50度に設定すると電気代は節約できますか?

-

給湯器を40度にするのはなぜいけないのか?

-

給湯器を選ぶときに重要な判断材料とは

給湯器フルオートデメリットを詳しく紹介

給湯器のフルオートタイプは利便性が高い一方で、いくつかのデメリットも存在します。導入を検討する際は、メリットだけでなく、こうしたマイナス面もしっかり理解しておく必要があります。

まず代表的なデメリットとして挙げられるのが、価格面です。フルオートタイプはオートタイプに比べて本体価格が高く、同じ号数でも数万円以上の差が出ることがあります。また、配管洗浄や自動たし湯といった機能を使用するたびに水やガスを消費するため、ランニングコストも増加する傾向にあります。

さらに、構造が複雑な分、故障リスクもやや高くなります。特に水位センサーや自動制御装置などの部品は、経年劣化や使用状況によってトラブルの原因になりやすいです。修理費用も通常のオートタイプに比べて高額になることがあるため、長期的な維持費にも注意が必要です。

また、使用しない機能が付いていること自体がデメリットになる場合もあります。例えば、たし湯や配管洗浄を日常的に使わない家庭では、それらの機能があってもほとんど活用されません。機能の使いこなしが少ないと、結果的に「宝の持ち腐れ」になってしまう可能性があります。

もう一点見落とされがちなのが、既存の追い焚き配管との相性です。古い配管では気密性が保てず、水位センサーがうまく作動しないこともあります。その結果、たし湯が止まらなかったり、正しく機能しなかったりするケースも報告されています。

このように、便利なフルオートタイプにも多くの注意点があります。費用面、使い方、設置環境を総合的に判断し、自分の生活に本当に合っているかを見極めてから導入を検討するようにしましょう。

給湯器オートとフルオートではどちらがお得良い

給湯器のオートとフルオートを比較する際、「どちらがお得か」という視点で見ると、単純な答えにはなりません。お得さの基準が「初期費用」なのか「利便性」なのか「ランニングコスト」なのかによって、評価が変わるからです。

まず、初期費用に関してはオートタイプのほうが明確に安価です。製品価格だけで見ても数万円の差があり、工事費を含めるとさらに差が広がることがあります。この点では、費用を抑えたい方にとってオートタイプは魅力的です。

しかし、フルオートタイプには自動たし湯や自動配管洗浄といった便利な機能が搭載されています。特に大家族や入浴回数が多い家庭では、毎回の手動操作が不要になるため、使い勝手の面で大きなメリットがあります。時短や衛生面を重視する方にとっては、この利便性こそが「お得」と感じられる要素になります。

一方で、光熱費に関しては、フルオートタイプは機能が多い分、使用状況によってはやや割高になる傾向もあります。保温や自動たし湯機能が常時稼働していると、知らず知らずのうちにガス代や水道代がかさんでしまうケースがあるからです。

こうして比較してみると、「どちらがお得良いか」は一概には言えません。少人数世帯や入浴頻度が少ない家庭であれば、オートタイプで必要十分な性能を得られ、費用面でもメリットがあります。反対に、利便性や衛生機能を重視する方にとっては、フルオートの方が結果的に満足度が高く、「お得」と感じられるかもしれません。

給湯器オートフルオートガス代の違いとは

給湯器におけるオートタイプとフルオートタイプでは、使用にかかるガス代にも違いがあります。主に自動たし湯や保温、追い焚きの稼働頻度の違いが、この差を生み出しています。

オートタイプでは、基本的に湯はり・追い焚き・保温までは自動で対応してくれますが、たし湯は利用者が手動で操作します。このため、必要なときに必要なだけ操作することになり、無駄な動作が少なく済みます。結果として、ガス使用量は比較的安定して抑えられる傾向にあります。

一方のフルオートタイプでは、水位が設定値よりも下がると自動的にたし湯を行う仕様になっています。便利である反面、使用者が操作しないタイミングでも機器が自動で作動するため、ガス代が予想以上にかかることがあります。特に入浴時間が空いてしまった場合には、自動保温機能が働いて長時間のガス消費が続くケースもあります。

また、季節によっても差は大きくなります。冬場は湯温の低下が早いため、フルオートの保温機能が頻繁に作動しやすくなり、その分ガス代も上昇しやすくなります。オートタイプであれば、保温スイッチをオフにしておけば、こうした無駄なガス使用を避けることが可能です。

ただし、最新のフルオート給湯器には省エネモードが搭載されていることも多く、上手に設定すれば光熱費の増加をある程度抑えることもできます。こうした機能を活用できるかどうかも、ガス代に大きく影響してくるポイントです。

いずれにしても、使い方と設定次第でガス代の違いは大きく変動します。省エネを意識した設定を行いながら、自分の生活に適した給湯器タイプを選ぶことが大切です。

給湯温度を50度に設定すると電気代は節約できますか?

給湯温度を50度に設定することで、必ずしも電気代が節約できるとは限りません。むしろ設定温度が高すぎると、給湯器にかかる負荷が増え、かえって光熱費が上がってしまうこともあります。

そもそも、一般的な家庭での給湯温度は37~42度前後が多く、50度という設定は調理用や高温差し湯などの一時的な用途に向いています。常時50度で設定していると、給湯器はその高い温度まで水を加熱するために多くのエネルギーを消費することになります。

特に冬場のように水温が低い季節では、設定温度が高いほど温度差が大きくなるため、加熱に必要なガスや電気の使用量も増加します。また、高温のお湯をそのまま使うことは少なく、多くの場合は水と混ぜて使うことになるため、実際の使用温度と設定温度との間に無駄が生じやすいです。

このように言うと、給湯温度は低く設定した方が良いと思われがちですが、設定が低すぎるとお湯の供給量が足りなくなったり、逆に使う側でお湯を再加熱するケースが出てきたりするため、バランスが重要です。

節約を意識するなら、使用する温度に応じて給湯温度を柔軟に変更することが望ましいです。例えば、シャワー用途なら40~42度、キッチンでの食器洗いには45度など、用途に応じて設定をこまめに変えることで、効率よくエネルギーを使うことができます。

なお、エコジョーズやエコキュートといった高効率な給湯器を使用している場合、設定温度と節電モードの組み合わせでさらに効率よく光熱費を抑えることが可能です。機器の特性を理解し、生活に合った設定を行うことが、賢い節約につながります。

給湯器を40度にするのはなぜいけないのか?

給湯器の設定温度を40度にして使っている方も多いかもしれませんが、すべてのケースにおいてこの温度が最適とは限りません。実は「40度設定」にすることでかえって不便になる場合や、効率が下がることがあります。

まず知っておきたいのは、給湯器の「40度設定」はあくまで出湯温度であって、使用環境や給水温度によって実際に届くお湯の温度には差が出るという点です。冬場など給水温度が低い時期には、40度の設定ではシャワーがぬるく感じることがあります。これにより、洗髪や身体を洗うときに十分な温かさを得られず、結局お湯を使う時間が長くなってしまうことも少なくありません。

また、台所での食器洗いに使う際も、40度では油汚れが落ちにくく、追加でお湯を使ったり洗剤の量を増やしたりする必要が生じます。つまり、エネルギーや水道の使用量が増えることで、結果的に節約どころか負担が増える可能性もあるのです。

さらに、エコジョーズやエコキュートなどの高効率タイプの給湯器では、適切な設定温度で運用することで最大限の燃費効率が発揮されるように設計されています。40度で使用し続けると、燃焼時間が延びることがあり、ガスや電気の使用量が増えてしまうケースもあります。

とはいえ、40度設定が完全にいけないわけではありません。夏場や気温が高い日、あるいはお風呂のお湯張り時などには、40度でも十分な温度で快適に使える場面もあります。そのため、季節や用途に応じて温度設定をこまめに変更することが重要です。

このように、常に40度設定にするのではなく、目的や状況に合わせた使い方を意識することが、省エネにも快適性にもつながります。

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:安全性