給湯器勘定科目の正しい選び方と処理方法

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器を事業で使用している方にとって、「給湯器勘定科目」の正確な理解は経理処理や税務申告に直結する重要なポイントです。本記事では、給湯器の固定資産としての勘定科目の扱い方をはじめ、建物付属設備や器具備品として分類される際の基準、さらには国税庁が公表している給湯器の耐用年数に関する情報まで、幅広く解説します。

また、給湯器減価償却の考え方や、給湯器交換工事の勘定科目の仕訳方法、耐用年数の根拠となる国税庁資料の確認手順についても丁寧に説明します。さらに、給湯器の交換費用が経費になるかどうかの判断基準や、給湯器が家財に含まれるかといった実務上の疑問にも対応しています。

この記事を読むことで、給湯器の勘定科目と耐用年数、減価償却の取り扱い、国税庁の分類基準を理解し、より正確な会計処理が可能になります。税務上のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。

この記事のチェックポイント

-

給湯器の勘定科目が建物付属設備か器具備品かの判断基準

-

給湯器の耐用年数と国税庁の分類方法

-

給湯器交換費用が経費になるかどうかの判定基準

-

減価償却の対象となる給湯器の仕訳方法や処理手順

給湯器の勘定科目について解説

この件に関する総合的な情報は、給湯器と火災保険の可否判断と申請実務で詳しく解説しています。

-

給湯器の固定資産としての勘定科目

-

給湯器は建物付属設備か器具備品か

-

給湯器は家財に含まれるのか

-

給湯器の交換費用は経費になるのか

-

給湯器交換工事の勘定科目を仕訳する

給湯器の固定資産としての勘定科目

給湯器は、事業で使用される資産として一定の価格と耐用年数を満たす場合、「固定資産」として計上する必要があります。固定資産に該当するかどうかは、主に取得価格が10万円以上かつ使用期間が1年以上と見込まれるかで判断されます。これらの条件に当てはまる場合、給湯器は経費として一括処理せず、「勘定科目」を用いて帳簿に資産として記録します。

このとき用いられる主な勘定科目は「建物付属設備」または「器具備品」のいずれかです。給湯器が建物と密接に結びついており、簡単には取り外せない構造である場合は「建物付属設備」として処理されるのが一般的です。一方、据え置き型や設置に自由度がある機種など、建物に必ずしも付随していないと判断される場合は「器具備品」とすることがあります。

さらに、減価償却の対象となるため、耐用年数に応じて数年間にわたって経費として計上する必要があります。国税庁が定める耐用年数に基づいて、毎年の減価償却費を適切に計算することが求められます。

事業で使用している給湯器の購入や交換を検討している場合は、固定資産としての処理が必要かどうかをあらかじめ把握しておくことで、税務申告や経費処理のミスを防ぐことができます。

給湯器は建物付属設備か器具備品か

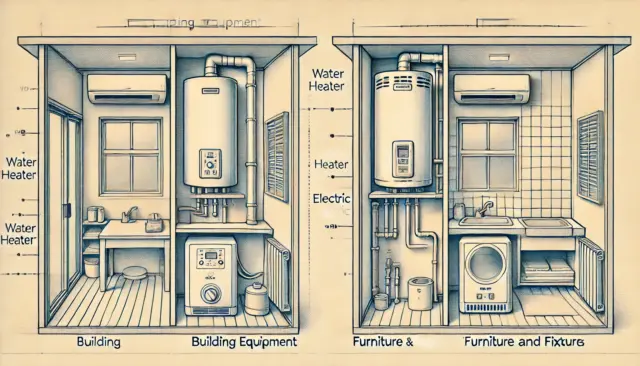

給湯器が「建物付属設備」に該当するのか、それとも「器具備品」に分類されるのかは、設置状況や取り外しの容易さ、建物との一体性などによって判断されます。これは経理処理において非常に重要な要素です。

一般的には、建物に固定されており、取り外す際に工事を伴うような給湯器は「建物付属設備」に該当します。例えば、ガス給湯器やエコキュートなどがこれに当てはまります。これらは配管・電気配線を通じて建物と一体化していることが多く、建物の使用に必要不可欠な設備と見なされます。

一方で、電気ポットや卓上型の小型給湯器のように簡単に移設可能で、建物の構造と直接関係しない機器については「器具備品」として処理される傾向があります。こうした場合、設備ではなく道具として扱われるため、耐用年数や減価償却の処理に違いが生じる点に注意が必要です。

このように、どちらの勘定科目に分類するかは、単に商品名や用途によるのではなく、実際の設置方法と使用実態に基づいて判断されるべきです。税務署から指摘を受けないためにも、会計処理時には根拠を明確にし、場合によっては税理士などの専門家に相談することが望まれます。

給湯器は家財に含まれるのか

給湯器が「家財」に含まれるかどうかは、一般的な定義としての家財の範囲をどう解釈するかによって変わってきます。家財とは通常、家具や家電など、生活に必要な動産を指し、賃貸契約や保険契約においてもこの定義が使われています。

この視点から見た場合、給湯器は建物の設備に分類されることが多く、家財とは区別されるのが一般的です。特に壁に取り付けられ、建物の一部として使用されるガス給湯器や電気温水器などは、建物の付属設備にあたり、動産ではないと判断されます。

ただし、取り外し可能なポータブルタイプの電気給湯器などは、家財として扱われるケースもあります。これらは、あくまで個人の所有物であり、生活の一部として移動・使用が自由なため、家財保険の対象になる可能性もあります。

このため、家財かどうかを判断する際は、「建物に固定されているかどうか」や「移動可能かどうか」が大きなポイントとなります。賃貸住宅での火災保険や引越し時の資産整理など、実務で家財の定義が必要になる場面では、具体的な給湯器のタイプと設置状況を考慮する必要があります。

給湯器の交換費用は経費になるのか

給湯器の交換費用が経費として認められるかどうかは、その費用の性質と支出の目的によって判断されます。単に老朽化した設備を新しいものに取り替える工事であっても、それが資産価値を高めるような内容であれば、全額を即時に経費として処理することはできません。

具体的には、交換する給湯器の価格や工事の内容が「修繕費」に該当するか「資本的支出」に該当するかを見極める必要があります。たとえば、既存設備の原状回復や機能の維持を目的とした交換は「修繕費」として、支出した年度に全額を損金計上できます。一方、より高性能な機種に更新したり、設置場所を変更したりするような工事は、建物の価値を増す行為とされ、「資本的支出」として固定資産計上し、耐用年数に応じた減価償却を行う必要があります。

また、交換費用の合計が20万円未満であれば「少額資産の特例」によって一括経費処理できる可能性もあります。これにより、たとえ建物付属設備とされる場合でも、一定の条件下で柔軟な経費処理が可能になります。

このように、給湯器の交換費用が経費となるかはケースバイケースです。仕訳の判断に迷う場合は、税理士や会計担当者に相談することで、適正な会計処理が行えます。

給湯器交換工事の勘定科目を仕訳する

給湯器の交換工事を行った際には、その支出を適切な勘定科目に仕訳しなければなりません。勘定科目の選定は、経理処理だけでなく税務署への対応にも影響するため、非常に重要です。

まず、交換費用が単なる修理や維持管理の範囲内であれば、「修繕費」として処理するのが一般的です。この場合、帳簿には「修繕費/現金」または「修繕費/普通預金」などの仕訳が使われます。一方で、交換により性能向上や機能追加があった場合や、既存の設備とは異なる高機能給湯器へ入れ替えた場合には、「建物付属設備」などの固定資産として処理されます。

この際の仕訳例としては「建物付属設備/現金」や「器具備品/普通預金」などが考えられます。さらに、税務上は「減価償却資産」となるため、固定資産台帳への記載も必要です。

仕訳の際にもう一つ注意すべきなのは、工事費用と機器代を区別することです。工事費のみが修繕費で済むケースや、逆に機器代込みで一体的に固定資産として扱うケースもあります。明細書が分かれている場合は、それぞれ個別に仕訳することが望ましいです。

このように、工事の内容や金額によって適用される勘定科目は変わるため、支払いの目的や請求書の内訳をよく確認しながら仕訳処理を行う必要があります。

給湯器の勘定科目と耐用年数の関係

-

給湯器勘定科目と耐用年数の考え方

-

給湯器の減価償却と国税庁の分類

-

給湯器の減価償却における耐用年数

-

給湯器の耐用年数を国税庁で確認する

-

給湯器の耐用年数と器具備品の関係

給湯器の減価償却と国税庁の分類

給湯器を業務用や事業資産として使用する場合、その費用は購入年度に一括で経費化されるわけではなく、減価償却の対象となります。この減価償却の扱いを決めるうえで、重要なのが国税庁による資産分類です。

国税庁が公表している「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によれば、給湯器は用途や設置状況によって分類が異なります。例えば、建物の一部として据え付けられたものは「建物附属設備」に該当し、一般的には15年の耐用年数が適用されます。一方で、独立して設置され、取り外しや移設が比較的容易なものは「器具備品」として区分され、耐用年数は6年程度と短くなるのが一般的です。

この分類は単なる書類上の違いではなく、実際の減価償却費用や帳簿上の処理方法に大きな影響を与えるため、適切な判断が求められます。例えば、税務調査などで分類の根拠が問われた際、設置方法や使用状況の記録が曖昧であると、否認される可能性もあります。

このため、給湯器の購入や工事を行った際には、請求書や見積書を確認し、どの分類が妥当かを明確にしておくことが重要です。場合によっては、建物附属設備として資産計上しなければならないこともあるため、事前に国税庁の分類基準を確認しておくと安心です。

給湯器の減価償却における耐用年数

給湯器を減価償却資産として処理する際には、適用すべき耐用年数を正しく把握することが不可欠です。耐用年数とは、税務上のルールに基づいて、その資産が経費として配分される年数を指します。給湯器は法定耐用年数の範囲で、段階的に費用化されていきます。

設置形態や構造によって区分が異なり、建物に据え付けて動かせないタイプの給湯器は「建物附属設備」として15年、簡単に取り外して再利用可能なタイプは「器具備品」として6年とされることが多いです。この年数に基づいて、毎年の減価償却費を計算し、会計処理を行うことになります。

また、使用方法や業種によって耐用年数を見直すこともあります。たとえば、店舗で大量のお湯を日常的に使用する場合などは、物理的な使用頻度が高く、実際には早く劣化する可能性があります。しかし、税務上は国税庁が定めた耐用年数を用いるため、実際の寿命と一致するとは限りません。

もし新品ではなく中古で給湯器を購入した場合は、購入時点の状況に応じた「見積耐用年数」で償却期間を決める必要があります。このような柔軟な判断を要するケースもあるため、事前に税理士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。

給湯器の耐用年数と器具備品の関係

給湯器の耐用年数を判断する際には、「器具備品」という資産区分との関係を理解しておくことが重要です。器具備品とは、机や椅子、コピー機など、比較的移動や交換が容易な設備を指す会計上の分類で、給湯器も条件によってこの区分に該当します。

器具備品として扱われる給湯器は、主に建物に固定されておらず、取り外しが容易なタイプです。例えば、小規模な事務所や店舗で使用される壁掛け型の給湯器がこれに該当することが多く、こうしたケースでは耐用年数は一般的に6年とされています。これは国税庁が定める減価償却資産の耐用年数表に基づいており、税務処理上もこの年数に従って費用計上されます。

一方で、建物の配管や内装と一体になっていて移設が難しい給湯器は、「建物附属設備」として分類され、耐用年数は15年に設定されます。この違いは、減価償却期間の長さだけでなく、帳簿価額や費用処理のタイミングにも影響するため、設置時の状況を正確に把握しておく必要があります。

さらに、器具備品として扱う場合には、購入時にその用途や構造が明確に確認できるよう、見積書や仕様書などの資料を保管しておくことが望ましいです。税務調査などで「なぜ器具備品として処理したのか」を説明できることが、会計処理の信頼性を保つうえで不可欠だからです。

このように、給湯器の耐用年数は器具備品か否かによって大きく変わります。適切な分類を行い、帳簿管理を正確に進めることで、無用なトラブルを回避することができます。購入や設置の際は、将来的な減価償却処理まで見越して準備を進めることが大切です。

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:使い方・選び方