給湯器つけっぱなしは凍結防止になる?電源管理の注意点

寒い季節になると、給湯器の凍結対策が気になる方も多いのではないでしょうか。特に「給湯器つけっぱなし凍結防止」と検索している方の中には、水抜きの必要性やその方法について疑問を抱えている人も少なくありません。

この記事では、「給湯器水抜きしないとどうなるのか」「給湯器水抜き栓はどこにあるのか」といった基本的な疑問から、「給湯器水抜きやり方」「マンション給湯器水抜きの注意点」「給湯器水抜き止まらない場合の対処法」など、実際のトラブル時に役立つ情報まで幅広く解説していきます。

また、「給湯器水抜き費用の相場」や「ノーリツ給湯器水抜き方法」「リンナイ給湯器水抜き方法か?」といったメーカー別の対応にも触れ、具体的な対策が取れるように構成されています。

さらに、「冬に水抜きをしないとどうなるのか」「エコキュートの水抜きはしなくても大丈夫か」といった疑問にも答えながら、電源を切らずに給湯器をつけっぱなしにすることが、凍結防止にどれほど効果的なのかを詳しく紹介していきます。これからの季節に備え、給湯器の凍結トラブルを未然に防ぐための確かな情報をお届けします。

この記事で分かる事

-

給湯器は電源を切らずにつけっぱなしにすることで凍結を防げること

-

ノーリツやリンナイ給湯器の凍結防止機能の仕組みと注意点

-

凍結防止ヒーターやカバーなどの併用が効果的であること

-

水抜きが不要なケースと必要な対策の違い

給湯器水抜き必要ない理由とは?

-

ノーリツ給湯器凍結防止と電源管理

-

リンナイの給湯器凍結防止対策

-

給湯器凍結防止ヒーターの仕組み

-

給湯器凍結防止カバーの効果

-

給湯器凍結防止スイッチの使い方

ノーリツ給湯器凍結防止と電源管理

ノーリツの給湯器では、凍結防止機能を正しく働かせるためには電源の管理が重要です。冬場に凍結トラブルを回避するには、給湯器の電源を切らずに通電状態を保つことが基本となります。

なぜなら、ノーリツの多くの機種では、本体内部の配管やヒーターに電気を供給し続けることで凍結を防いでいるためです。電源がオフの状態では、温度センサーが働かず凍結防止ヒーターが作動しないため、配管の水が凍りつくリスクが大幅に高まります。

例えば、気温が氷点下近くまで下がった夜に電源を切ってしまった場合、給湯器本体だけでなく、給水・給湯配管も凍ってしまい、翌朝になってお湯が使えなくなるケースが実際に発生しています。また、凍結により配管が膨張・破損した場合、修理には数万円単位の費用と数日間の対応時間がかかることもあります。

そのため、長時間自宅を留守にする場合でも、通電状態を保ったままにし、可能であれば給湯器の「お湯はり」や「循環運転」機能を定期的に作動させることが推奨されます。なお、ノーリツでは多くの製品で自動的に凍結防止モードに切り替わる仕様となっており、室温が3℃以下になると自動で作動する設計になっています。

凍結対策は、電源のオン・オフだけでなく、給水元栓の開閉や保温材の有無にも関係しますが、まずは「電源を切らないこと」が最も重要な第一歩です。

リンナイの給湯器凍結防止対策

リンナイの給湯器においても、凍結防止対策は非常に重要な要素となります。特に寒冷地域では、機器の破損を防ぐための事前準備が不可欠です。

多くのリンナイ製給湯器では、凍結防止ヒーターが標準装備されており、外気温が3℃を下回ると自動的にヒーターが作動する仕組みです。しかし、この機能が働くためには電源プラグがコンセントに差し込まれている必要があります。つまり、電源が切れていると、せっかくの凍結防止機能も無効になってしまうというわけです。

一方で、電源を入れっぱなしにしておくことに不安を感じる方もいますが、リンナイではヒーターの消費電力は非常に小さく設計されており、電気代はごくわずかです。安心して通電状態を維持しておくことができます。

さらに、リンナイでは本体だけでなく、外部配管にも専用の凍結防止ヒーター(オプション)が用意されており、露出配管部分に取り付けることでより万全な対策が可能です。特に配管の保温が不十分なケースでは、このヒーターの併用が大きな効果を発揮します。

このように、リンナイの給湯器では凍結対策がしっかり組み込まれているものの、それを正しく機能させるためには、使用者側の「電源管理」と「保温対策」がカギとなります。気温が下がる前の段階で点検と確認を済ませておくと安心です。

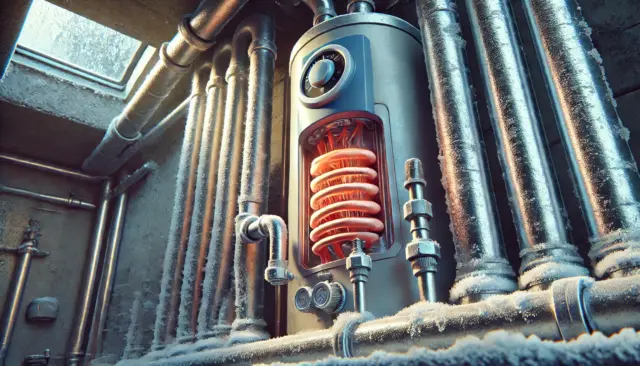

給湯器凍結防止ヒーターの仕組み

給湯器に搭載されている凍結防止ヒーターは、配管や内部ユニットの水が氷点下で凍るのを防ぐための装置です。仕組みとしては非常にシンプルでありながら、寒冷地の家庭では欠かせない存在です。

このヒーターは、給湯器内の温度センサーによって周囲の温度を感知し、設定された基準(通常は約3℃)を下回ると自動的に通電し始めます。そして、配管やバルブなど凍結しやすい部分に熱を加えることで、水温の低下を抑え、凍結を未然に防ぐのです。

例えば、冬の早朝に気温が急激に下がった際でも、このヒーターが動作することで機器内部の水が凍るのを防ぎます。もしこの機能がなければ、内部の配管が氷で膨張し破裂するおそれがあり、給湯器本体が故障する原因にもなります。

また、ヒーターは自己制御型ヒーターやサーモスタット式など、機種によって異なる方式が採用されており、それぞれ電力消費や保温性能にも違いがあります。省エネ性に優れたモデルでは、最低限の電力で効率よく保温できるように工夫されています。

このように、凍結防止ヒーターは給湯器を寒さから守るための重要な機能であり、特に電源を入れたままにすることで初めてその効果を発揮します。寒い地域に住んでいる方や夜間の気温低下が著しい環境では、日常的なヒーター管理がトラブル防止に直結すると言えるでしょう。

給湯器凍結防止カバーの効果

給湯器の凍結を防ぐための対策として、凍結防止カバーの使用は非常に有効です。特に屋外に設置された給湯器や、外気にさらされる配管に対しては、物理的な保温が凍結防止の基本となります。

このカバーは、断熱素材を使用して作られており、外気の冷たさを内部に伝えにくくする働きをします。風や霜が直接配管や本体に当たるのを防ぎ、内部の温度が急激に下がるのを抑える仕組みです。その結果、給湯器が冷えきってしまうまでの時間を稼ぎ、凍結のリスクを大幅に下げることができます。

例えば、寒冷地では夜間にマイナス5℃以下になることも珍しくありません。このような環境では、たとえ凍結防止ヒーターが動作していても、外気の影響で熱が奪われやすくなり、ヒーターだけでは十分でない場合もあります。そこで保温カバーを併用することで、保温効率が格段に向上し、機器や配管の凍結をより確実に防げるのです。

注意点としては、カバーが濡れたままになると断熱効果が下がるため、撥水性のある素材を選ぶことや、湿気がこもらないよう適度に通気性が確保されているタイプを選ぶことが推奨されます。また、定期的な取り外しと乾燥も重要です。

このように、凍結防止カバーは単なる付属品ではなく、電源を使わずに凍結リスクを抑える実用的な対策といえます。特に寒さが厳しい時期には、ヒーターや通電管理と併せて使用することで、安心感が大きく高まるでしょう。

給湯器凍結防止スイッチの使い方

給湯器の機種によっては、凍結防止スイッチが搭載されていることがあります。このスイッチは、通常自動で作動する凍結防止機能を手動で補助的に作動させるための装置です。特に寒冷地や気温の変化が激しい地域では、ユーザーの操作によって積極的に凍結対策を講じることが求められます。

一般的には、このスイッチを「入」にすることで、機器内のヒーターが作動し、配管や内部の水を温めて凍結を防ぎます。スイッチの位置は、給湯器本体の操作パネル、あるいはリモコンに搭載されている場合が多く、取扱説明書で確認できます。自動制御に加えて手動操作が可能になることで、凍結リスクの高い夜間や急な冷え込みにも迅速に対応できるのがメリットです。

ただし、すべての給湯器にこのスイッチがあるわけではありません。特に最近のモデルでは、温度センサーによって完全自動でヒーターが作動するタイプも多く見られます。そのため、自宅の機種が該当するかどうかを事前に調べておくことが重要です。

また、凍結防止スイッチを使う場合には、電源が入っていることが大前提です。電源プラグが抜けていたり、ブレーカーが落ちている状態では、スイッチを押してもヒーターは動作しません。さらに、外部配管にも凍結の恐れがある場合は、スイッチ操作だけでなく保温カバーや通水処理などの併用が効果的です。

このように、凍結防止スイッチはユーザー自身が凍結リスクをコントロールするための手段です。冬場に備えて事前に位置と使い方を確認しておくと、いざというときに安心して対応できるでしょう。

給湯器水抜き必要ないと判断する条件

-

給湯器水抜き必要ないと判断する条件

-

寒冷地での給湯器凍結防止策

-

給湯器が凍らないようにするには?

-

給湯器は寒さで壊れますか?

-

給湯器つけっぱなしは冬も大丈夫?

-

給湯器凍結防止ヒーターの必要性

寒冷地での給湯器凍結防止策

寒冷地においては、給湯器の凍結対策を講じなければならないのは言うまでもありません。気温が氷点下になる環境では、給湯器本体はもちろん、露出している配管やバルブまでもが凍結のリスクにさらされるため、総合的な対策が求められます。

まず基本となるのが「電源を切らない」ことです。多くの給湯器では、外気温が下がると自動で凍結防止ヒーターが作動するよう設計されていますが、これは電源が通っている状態でしか機能しません。特に留守中にブレーカーを落としてしまうと、給湯器は完全に停止し、内部の水が凍ってしまうおそれがあります。

次に重要なのが、外部配管の断熱対策です。保温材や保温チューブを巻き付けることで、外気の影響を受けにくくし、凍結を防ぎます。加えて、より寒さが厳しい地域では、電熱ヒーター付きの保温材を使うことで、より確実に凍結を回避できます。

また、水を少しずつ流し続けるという方法もあります。蛇口をわずかに開けておくことで水が動き、凍りにくくなります。この方法はとくに外出時に有効であり、電気やヒーターに依存せず凍結を防げる点がメリットです。

さらに、寒冷地向けに開発された「寒冷地仕様」の給湯器を選ぶことも選択肢の一つです。これらの製品には、配管の内部にまでヒーターが組み込まれていたり、自動通水機能が搭載されていたりと、より徹底した凍結防止機能が備わっています。

このように、寒冷地では単一の対策では不十分であり、電源管理・保温対策・通水管理など複数の方法を組み合わせて行うことが、給湯器を凍結から守るカギとなります。

給湯器が凍らないようにするには?

給湯器を凍らせないためには、いくつかの基本的な対策を正しく組み合わせることが重要です。気温が氷点下になるような季節には、放置しておくだけで給湯器内部や配管の水が凍結し、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

まず基本となるのは、給湯器の電源を切らないことです。多くの機種には凍結防止機能が標準搭載されており、外気温が下がると自動で内部のヒーターが作動します。ただし、この機能は電源が入っていなければ働きません。旅行や長期不在時でも、コンセントを抜かずブレーカーも落とさないようにすることが大切です。

次に、外部の配管やバルブに対する物理的な断熱対策も必要です。保温材や凍結防止カバーを巻くことで、外気の影響を和らげることができます。特に屋外に露出した部分が多い場合は、断熱チューブだけでなく、撥水性のあるカバーを併用するとより効果的です。

もうひとつの方法として、水を少しずつ流し続けるという対処法もあります。就寝前にキッチンや洗面所の蛇口をわずかに開けておくことで、水が動き続け、静止している状態よりも凍結しにくくなります。これは電気を使わずにできるシンプルな対策で、特に夜間の急激な冷え込みが心配なときに有効です。

このように考えると、電源の管理・配管の断熱・通水処理という3つのポイントを押さえることで、多くの凍結リスクを避けられるようになります。特別な機器を使わなくても、ちょっとした工夫と事前の備えが給湯器を守る鍵となるのです。

給湯器は寒さで壊れますか?

給湯器は寒さそのもので壊れるわけではありませんが、その影響で内部や配管の水が凍結すると、機器の故障に直結する恐れがあります。したがって「寒さで壊れる」という認識は、ある意味で正しいと言えるでしょう。

凍結の一番の問題点は、水の体積が凍ることで膨張し、配管や給湯器内部の熱交換器などに物理的なダメージを与えてしまう点です。これにより配管が破裂したり、水漏れが発生したりして、最終的には給湯器自体が使えなくなってしまいます。内部に圧力がかかると、見えない部分で破損が起き、修理費用が高額になることもあります。

例えば、凍結によるトラブルで多いのが、配管のひび割れや、リモコンがエラー表示のまま反応しなくなるケースです。こうなってしまうと、専門業者による点検や部品交換が必要となり、時間も費用もかかります。

また、寒冷地仕様でない給湯器を厳冬地に設置している場合は、そもそも内部構造が寒さに耐えられる設計になっていないこともあるため、通常よりも壊れやすい状況にあるといえます。

このような事態を防ぐためには、電源を常に入れて凍結防止機能を作動させたり、保温カバーや通水処理を取り入れることが必要です。寒さを侮らず、事前にできることをしっかり行っておくことで、給湯器の寿命を守ることができます。

給湯器つけっぱなしは冬も大丈夫?

冬場においては、給湯器の電源をつけっぱなしにしておくことは、むしろ望ましい対応です。凍結による故障を防ぐためには、電源を切らずに常に通電させておくことが前提となるからです。

特に最近の給湯器には、気温が下がると自動で作動する「凍結防止ヒーター」が備わっています。この機能は、電源が入っていれば温度センサーが外気温を感知し、配管内部の温度が下がるのを防ぎます。つまり、電源を切ってしまうと凍結防止機能も無効になり、思わぬトラブルを引き起こすリスクが高まるのです。

「電気代がもったいないのでは?」という心配もあるかもしれません。しかし、凍結防止ヒーターは必要なときだけ作動する仕組みであり、電気代への影響は最小限に抑えられています。逆に、凍結によって給湯器が破損した場合の修理費や交換費用のほうが、はるかに高額になる可能性があります。

ただし、注意すべきなのは「使わない間も燃焼させておく」という意味ではない点です。つけっぱなしにするのはあくまで「電源」であり、湯沸かし機能を連続で作動させておく必要はありません。お湯の使用がない場合でも、待機状態で通電させておけば凍結対策としては十分です。

このように、冬に給湯器の電源を切らないことは、安心して寒さを乗り越えるための基本的なルールのひとつといえるでしょう。

給湯器凍結防止ヒーターの必要性

給湯器にとって凍結防止ヒーターは、冬季のトラブルを防ぐために欠かせない存在です。特に外気温が氷点下に近づく地域や、屋外設置の給湯器ではその重要性がさらに増します。

凍結防止ヒーターの役割は、配管や給湯器内部に溜まった水が凍るのを防ぐことにあります。水は凍ると体積が膨張するため、配管が破裂したり、内部パーツが破損するリスクが一気に高まります。こうした故障は、見た目では判断しにくいため、実際にお湯が出なくなってから気づくケースが少なくありません。

このような事態を防ぐために、凍結防止ヒーターが備わっていれば、外気温が一定以下になると自動で作動し、管内の水温を保つことができます。給湯器本体に内蔵されているタイプと、露出した配管に後付けするテープ状のタイプがあり、使用状況や設置環境に応じて使い分けられています。

例えば、配管がむき出しになっている屋外設置の給湯器では、ヒーターだけでなく保温材との併用が推奨されます。これによりヒーターの効率が上がり、電力消費も抑えられます。逆にヒーターがない場合は、水抜きをこまめに行う必要があり、日常的な管理負担が大きくなるでしょう。

ただし、凍結防止ヒーターがあるからといって、すべてが万全というわけではありません。電源が切れていれば作動しませんし、ヒーター自体が故障していれば意味を成しません。そのため、冬に入る前の点検と、通電状態の維持が不可欠です。

このように考えると、凍結防止ヒーターは給湯器の安全稼働を支える重要なパーツであり、寒冷地に限らず幅広い地域で必要性の高い機能といえるでしょう。設置環境に合わせた適切な凍結対策を講じることで、寒さによる故障のリスクを最小限に抑えることができます。

給湯器つけっぱなしは凍結防止に有効か

-

給湯器は通電状態を保つことで凍結防止機能が働く

-

電源を切ると自動ヒーターが作動しない

-

ノーリツ製は気温3℃以下で自動加温する設計

-

リンナイ製も同様に自動作動だが電源接続が必要

-

凍結防止ヒーターは微弱電力で経済的に作動する

-

電源オンのままでも燃焼せず待機状態で安全

-

凍結対策には外配管への断熱処理も重要

-

凍結防止カバーは冷気遮断に効果を発揮する

-

手動スイッチ付き機種は積極的な凍結対策が可能

-

自動通水機能や寒冷地仕様機種の導入も有効

-

凍結による配管破損は高額修理の原因となる

-

少量通水による凍結回避も補助的に有効

-

保温材とヒーターの併用で保温効率が向上する

-

電源管理と保温対策の併用が理想的な対策となる

-

寒冷地では複合的な対策の組み合わせが必要

タグ:安全性