給湯器排気筒アルミテープの正しい使い方と耐熱性を解説

▶ 関連記事: 給湯器の正しい使い方と設定方法|節約テクニックも解説

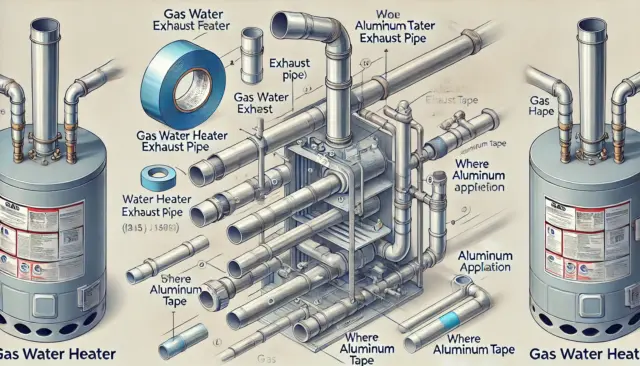

給湯器排気筒アルミテープは、見た目以上に専門的な知識が求められる部材です。とくに排気筒まわりの気密性や安全性を保つうえで重要な役割を果たしますが、アルミテープが溶ける温度は?といった基本性能を誤解して使用すると、逆にトラブルの原因となることもあります。また、給湯器に排気カバーをつけるデメリットは?といった施工上の注意点も事前に理解しておく必要があります。

本記事では、ff給湯器排気筒外し方やff給湯器排気筒設置基準、さらにガス給湯器排気筒法律といった法的ルールを踏まえながら、設置や交換、補修時に気をつけたいポイントを解説します。ff給湯器排気筒長さの調整方法や、給湯器排気筒温度に適した素材の選び方についても具体的に取り上げます。

さらに、給湯器後方排気交換方法やマンション給湯器排気筒の施工上の注意点、給湯器排気ダクトの種類と特徴についても紹介します。初めて作業に関わる方から、施工業者を選ぶうえで基礎知識を得たい方まで、幅広く役立つ情報をまとめています。

この記事で分かる事

-

アルミテープの耐熱温度と使用限界

-

排気筒に関する法律や設置基準の内容

-

FF給湯器排気筒の構造と外し方

-

排気ダクトや排気カバーの注意点やデメリット

給湯器排気筒に使うアルミテープの基礎知識

-

アルミテープが溶ける温度は何度か?

-

ガス給湯器排気筒に関する法律と安全基準

-

FF給湯器排気筒の設置基準とは?

-

FF給湯器排気筒の長さと調整方法

-

給湯器排気筒の温度に適した素材とは?

アルミテープが溶ける温度は何度か?

アルミテープは一見すると高温にも強いように思われがちですが、実際には「本体のアルミ素材」と「粘着剤の性質」を分けて考える必要があります。アルミ箔自体は融点が約660℃と非常に高く、燃焼ガスの温度で直接溶けてしまうことはほとんどありません。しかし、問題はその裏面に使用されている粘着剤です。

一般的なアルミテープでは、アクリル系の粘着剤が使われており、この粘着剤の耐熱温度は70℃から90℃程度と非常に低いのが現実です。そのため、ガス給湯器や石油給湯器などの排気筒に使用された場合、200℃を超える高温の燃焼ガスにさらされると、粘着力が失われてはがれてしまうことが少なくありません。

このような問題を解決するためには、「耐熱用に設計されたアルミテープ」を選ぶことが重要です。たとえば、シリコン系粘着剤を使用したアルミテープであれば、200℃以上の温度にも耐え、条件によっては最大で400℃程度まで使用できる製品も存在します。

実際に給湯器の排気筒で使用する場合、単に「アルミテープ」であるという理由だけで選ぶのではなく、「何℃まで耐えられる粘着剤が使われているか」という視点で製品を選定する必要があります。また、アルミテープはあくまでも補助材であるため、ガス漏れ防止や耐圧構造の代わりになるものではありません。

つまり、アルミテープは素材そのものの耐熱性ではなく、粘着剤の性能により実用温度が大きく変わります。使用前には必ず製品の仕様を確認し、設置環境に適したものを選ぶことが重要です。

ガス給湯器排気筒に関する法律と安全基準

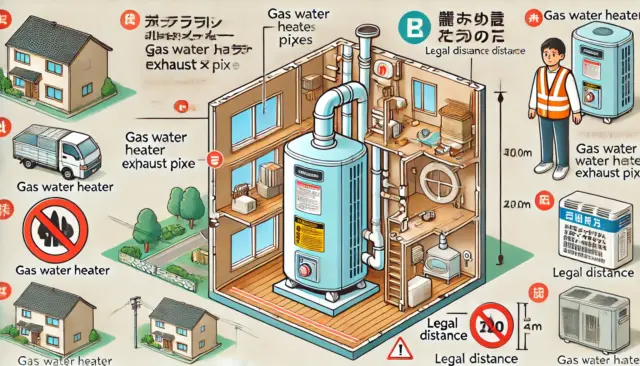

ガス給湯器の排気筒に関しては、法律と設置基準の両方で安全性が厳しく求められています。これは、燃焼ガスの排出に関わる部位であるため、万が一の排気漏れが室内に広がった場合、人体への健康被害や一酸化炭素中毒などの重大事故に直結するためです。

まず、排気筒の設置に関わる基準は「ガス事業法」や「建築基準法」、そして「日本ガス協会」が定める「設置工事標準」などによって具体的に定められています。特に強制給排気式(FF式)や屋外設置型の給湯器では、それぞれに適した排気方式や距離、接続方法が指定されています。

ここで重要なのは、「排気筒の接続部」や「曲がり角」の密閉性です。この接合部にすき間があると、排気ガスが室内や外壁に漏れ、建物の損傷や健康被害を引き起こすおそれがあります。そのため、排気筒は接続部の気密性が確保できる部材を使って施工しなければなりません。通常、この部分にはアルミテープや耐熱シール材が併用されますが、前述のとおり一般的なアルミテープだけでは気密性を長期間保つことが難しいため、耐熱仕様のものが求められます。

また、近年ではマンションなど集合住宅での排気筒設置において、「接続スペースの確保」や「点検・交換のしやすさ」なども法的・設計的な視点から考慮されています。施工時に設置スペースが足りないと、交換時に特殊工事が必要になるケースもあり、法律に加えて実務面での配慮も求められるのが現状です。

このように、給湯器の排気筒には厳格な法律と基準が存在し、適切な設置とメンテナンスが安全を確保する鍵となります。施工業者まかせにせず、施主自身も基本的なルールを把握しておくことが、トラブルの未然防止につながります。

FF給湯器排気筒の設置基準とは?

FF式給湯器は、強制給気・強制排気構造を採用しており、密閉された室内でも安全に設置できるという特徴があります。しかし、その安全性を保つには、排気筒の設置基準を正確に守ることが前提となります。

まず前提として、FF式給湯器では「吸気口と排気口の位置関係」が非常に重要です。排気ガスが再び吸気口に入り込まないよう、吸排気管の出口には一定の離隔距離を保つ必要があります。これは給気と排気の短絡を防ぎ、燃焼効率を維持するとともに、健康への悪影響を回避するためです。

また、排気筒の長さについても、メーカーが定める最大距離を超えないよう設置しなければなりません。排気がスムーズに流れないと、燃焼効率が落ちるだけでなく、機器に負荷がかかり故障の原因となります。特に長尺配管や多くの曲がり角がある場合は、圧力損失が大きくなるため、機種ごとの対応能力を考慮した設計が不可欠です。

設置の高さにも注意が必要です。排気口の位置が人の顔の高さにあると、風向きによっては排気ガスが直接人体に影響を与えることがあります。これを防ぐために、排気口は一定の高さ以上に設け、風通しのよい場所へ誘導する設計が基本とされています。

さらに、排気筒の固定についても見落とせません。屋外設置であれば風や振動によって排気筒が外れたりズレたりする危険があるため、金具でしっかりと固定し、地震や強風にも耐えうる構造にする必要があります。

このように、FF給湯器の排気筒はただつなげれば良いというものではなく、安全性や効率性を考えた設計と施工が求められます。設置時には、必ずメーカーの施工マニュアルや設置基準に従い、専門の工事業者に依頼することが大切です。

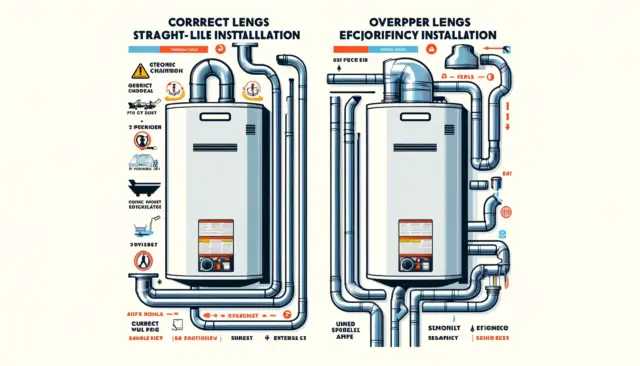

FF給湯器排気筒の長さと調整方法

FF給湯器の排気筒は、機器の性能を最大限に活かすために長さの調整が非常に重要です。この排気筒は、給気と排気を同時に行う二重構造になっており、燃焼に必要な空気を屋外から取り入れつつ、有害な排気ガスを安全に屋外へ排出します。そのため、排気筒の設置においては長さだけでなく、取り回しや接続の方法も含めて慎重に設計されなければなりません。

多くのメーカーでは、排気筒の最大長さを明確に指定しています。たとえば直線配管なら4〜6メートル、曲がりが複数ある場合にはその分を換算し、より短く抑える必要があります。曲がり1か所につき0.5メートル相当として計算されることが多く、あまりに曲がりが多いと排気の流れが妨げられ、結果として燃焼効率が低下したり、排気ガスが逆流するおそれもあります。

排気筒の長さ調整は、単に管の延長や短縮をするだけではなく、部材ごとに適切なサイズや継手の選定が不可欠です。特に延長が必要な場合には、メーカー純正の延長部材を用いることで、気密性や安全性を確保しやすくなります。

施工時には、地面や壁からの離隔距離、排気口の位置や高さ、吸排気の干渉を防ぐ位置取りも意識しなければなりません。仮に規定よりも長く延長してしまうと、給湯器側の排気ファンに負荷がかかり、機器の寿命を縮める原因になります。

このように、FF給湯器における排気筒の長さはただの数値ではなく、安全性と性能に直結する要素です。設置は必ず技術を持つ専門業者に依頼し、取扱説明書や設置基準書の内容を守って施工することが大切です。

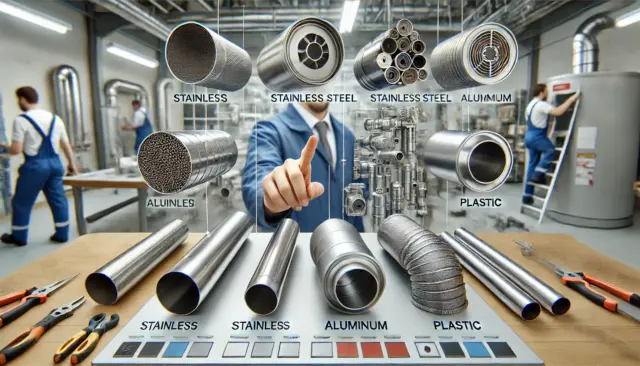

給湯器排気筒の温度に適した素材とは?

給湯器の排気筒には、常に高温の排気ガスが通るため、使用される素材にも高い耐熱性と耐腐食性が求められます。特に屋内から屋外へ排気を導く経路では、温度変化や湿度の影響も受けやすく、素材選びを誤ると安全性が損なわれるおそれがあります。

まず、最も一般的に使用されているのは「ステンレス鋼」です。ステンレスは熱に強く、腐食にも強いため、燃焼ガスが高温になっても劣化しにくいという利点があります。耐熱温度はおよそ600℃以上あり、ガス給湯器や石油給湯器から出る排気(200〜300℃程度)にも十分に対応できます。特にSUS304やSUS316といった素材が使用されることが多く、長期間にわたって安定した性能を発揮します。

次に「アルミニウム素材」ですが、これは一部の簡易施工や屋内の短距離用に限定されることが多いです。アルミ自体は660℃まで耐えられますが、組み合わせられる粘着剤やコーティング材によっては低温で劣化することもあり、外気に触れる部分では不向きなケースがあります。

また、「樹脂製の排気ダクト」は一部の低温タイプ給湯器や住宅用設備で使われることがあります。ただし、こちらは燃焼温度が低い機種限定の使用にとどまり、一般的なガス・石油給湯器には適しません。

このように考えると、高温下に長時間さらされる排気筒の素材には、耐熱性と耐腐食性のバランスが取れたステンレスが最も適していると言えます。屋外に露出する部分や、結露の恐れがある接合部については、加えて耐熱シール材や耐熱アルミテープで補強することで、さらに安全性が高まります。

素材選びは一見地味なようで、実は機器の寿命や事故リスクを左右する重要なポイントです。施工現場の環境に合わせ、適切な素材と補助部材を選ぶことが、安心・安全な給湯ライフにつながります。

給湯器排気筒の補修とアルミテープの正しい使い方

-

給湯器後方排気の交換方法を解説

-

FF給湯器排気筒の外し方と注意点

-

給湯器に排気カバーをつけるデメリットとは?

-

給湯器排気ダクトの種類と特徴

-

マンションの給湯器排気筒工事における注意点

-

アルミテープはなぜ補助材として使われるのか?

給湯器後方排気の交換方法を解説

後方排気型の給湯器は、機器本体の背面から排気を行う構造で、特にマンションや戸建住宅の壁際設置に多く見られます。このタイプの交換工事には、他の給湯器よりも手間と注意が必要であり、作業環境によっては「特殊工事」と分類される場合もあります。

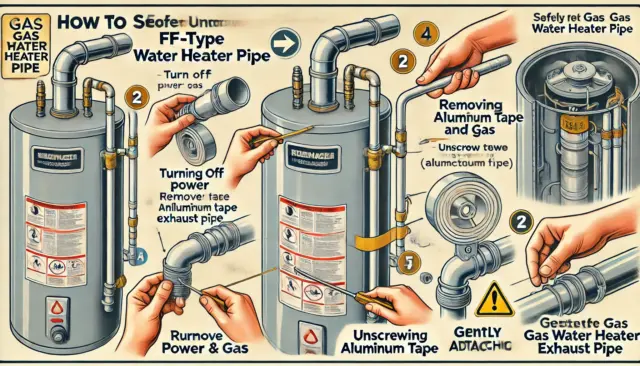

一般的な交換手順としては、まず給湯器本体のガス・水・電気の接続を外し、旧機種を取り外します。この段階で重要なのが、「排気筒との接続部」の確認です。後方排気型では、排気筒が壁内やパイプシャフト内で曲がっていることが多く、さらにスペースが狭いため、手が入りづらく作業が難航するケースがあります。

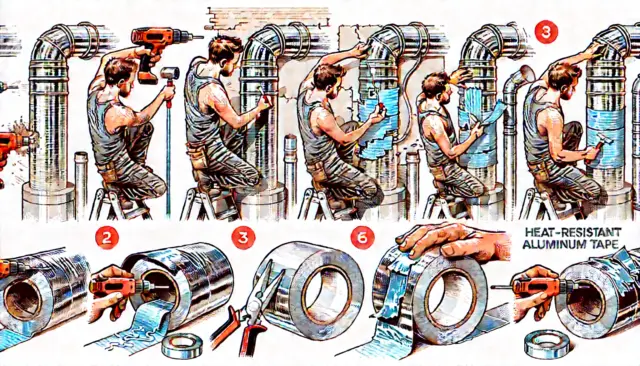

既存の排気筒が劣化していないかどうかをチェックした上で、再利用が可能か、もしくは新たに交換するかを判断します。このとき、既存の排気筒が「固着」している場合には、アルミテープやビスで固定された箇所を丁寧に外す必要があります。力任せに引き抜くと排気管を破損させてしまう可能性があるため、慎重な作業が求められます。

次に、新しい給湯器本体を所定の位置に取り付けますが、ここでも排気口の高さや方向が既設の排気筒と合っているかをしっかり確認しなければなりません。ズレがある場合には、調整用の排気アダプターや曲げ管を用いて位置を調整します。そして接続部には、耐熱アルミテープやシリコン系シール材を使用し、排気漏れがないよう気密性を確保する必要があります。

作業完了後は、ガス漏れ・排気漏れの有無を確認するテストを実施し、安全に稼働できることを確認してから引き渡しとなります。

このように、後方排気の給湯器交換は、単なる取り換え作業ではなく、設置スペースや配管状況、排気経路に応じた柔軟な対応力が必要です。特にパイプシャフトが狭い場合や点検口がない構造では、経験豊富な施工業者による作業が安心です。設置前には現地調査を行い、必要であれば追加工事も視野に入れて計画を立てましょう。

FF給湯器排気筒の外し方と注意点

FF給湯器の排気筒を外す作業は、見た目以上に慎重な取り扱いが必要です。排気筒は給湯器の燃焼によって発生する高温の排気ガスを屋外に導くための重要な部品であり、その構造は給気と排気を一体化した二重管構造が一般的です。誤った手順で外すと、安全性や気密性が損なわれ、最悪の場合は排気漏れや一酸化炭素中毒のリスクも生じます。

まず作業に入る前に、給湯器の電源を確実に切り、ガス栓も閉じておきましょう。次に排気筒まわりを確認し、接続部分に巻かれている耐熱アルミテープや固定ビスの有無を調べます。古い機器では、アルミテープが固着して剥がしにくくなっている場合があり、この場合はカッターなどで慎重に切れ目を入れ、少しずつ剥がしていく必要があります。

排気筒は、ほとんどの場合ビスで給湯器本体や壁面のフランジ部に固定されています。このビスをドライバーで緩めながら、無理な力を加えずに徐々に引き抜くのが基本です。ただし、屋外側と接続されている排気ダクトが曲がっていたり、塩害や錆び付きで固着しているケースもあるため、あらかじめ潤滑剤を使ったり、複数人で作業する体制が望ましい場面もあります。

外す際には「引っ張る方向」も重要です。無理な角度で力を加えると、周囲の配管や断熱材を傷つける恐れがあるほか、排気筒自体の変形にもつながります。また、再設置を前提としている場合は、取り外したパーツを紛失せず、向きや位置を記録しておくことが大切です。

一方で、FF給湯器の排気筒は法的にも安全基準が定められており、素人が勝手に着脱してはいけないことがあります。作業後には排気漏れの有無を確認する必要があるため、施工管理者や資格を持つガス設備業者に相談しながら進めるのが最も安全です。

給湯器に排気カバーをつけるデメリットとは?

給湯器に排気カバーを設置することは、周囲の安全や排気方向の調整に役立つ反面、いくつかのデメリットが存在します。特に後付けでの設置や環境に合わないカバーの使用は、給湯器の性能低下や不具合の原因にもなりかねません。

排気カバーの主な役割は、排気ガスの直吹きを避けたり、隣家や壁面へのダメージを防ぐことです。しかし、排気がカバー内で滞留しやすくなることで、排気効率が悪化することがあります。これにより燃焼効率が下がり、機器に負担がかかったり、内部の温度が上昇してセンサーの誤作動を招くこともあるのです。

また、排気カバーが汚れや落ち葉などで塞がれてしまうと、排気ガスが逆流する可能性があります。特に冬季には霜や雪が積もることで排気経路が塞がれやすく、燃焼不良やエラー停止を引き起こす事例も報告されています。

さらに、カバーの材質によっては熱により変形や劣化を起こし、定期的なメンテナンスや交換が必要になる点も見逃せません。これは、コスト面でのデメリットにもつながります。

特に注意したいのが、マンションや集合住宅で排気カバーを追加する場合です。管理規約や設備設計に反して無断で設置すると、他住戸への排気の影響や規格違反となる可能性があるため、事前に専門業者や管理会社へ確認することが重要です。

排気カバーは設置環境によっては非常に有効ですが、適切に選ばなければ、かえって機器や住環境に悪影響を与える恐れがあるため、導入時には慎重な判断が必要です。

給湯器排気ダクトの種類と特徴

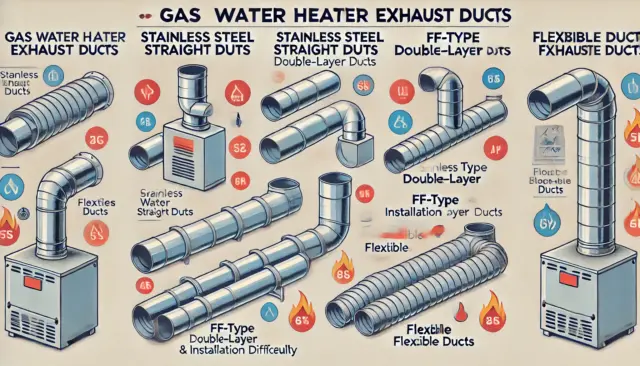

給湯器の排気ダクトにはいくつかの種類があり、それぞれの用途や設置環境に応じて選ばれています。排気ダクトは、燃焼後に発生する有害なガスを安全に屋外へ排出するための設備であり、その構造や素材によって耐久性やメンテナンス性が大きく異なります。

もっとも一般的なものが「ステンレス製の直管タイプ」です。このタイプは、耐熱性と耐腐食性に優れ、直線的な取り付けが可能な場所で使用されます。接続もシンプルで、ビスやバンドで固定するだけのケースが多いため、設置が比較的容易です。

次に「二重管タイプ」は、FF式給湯器で採用されることが多い構造で、内側で排気、外側で給気を行う一体型のダクトです。これにより、室内の空気を消費せずに燃焼が行えるため、気密性の高い住宅やマンションでも安心して使用できます。

さらに、「フレキシブルダクト」も特定の場面で用いられます。これは、設置スペースが限られていたり、角度の調整が必要な場合に重宝されますが、長距離や高温には不向きなため、使用には制限があります。また、フレキシブルタイプは内部に結露や汚れが溜まりやすく、定期的な点検が欠かせません。

素材としては、ステンレスのほかにアルミニウムや樹脂を用いた製品もありますが、アルミは耐久性に劣り、樹脂は高温に弱いため、使用条件を十分に確認して選定する必要があります。特に屋外に露出する部分では、紫外線や風雨の影響も考慮しなければなりません。

これらの排気ダクトは、設置場所や給湯器の種類、法令基準に応じて使い分ける必要があるため、自己判断で交換や変更を行うのは危険です。信頼できる業者に相談し、適切な素材・構造を選ぶことが、安全で長持ちする給湯環境につながります。

マンションの給湯器排気筒工事における注意点

マンションで給湯器の排気筒工事を行う際には、戸建て住宅とは異なる特有の注意点が存在します。その多くは、建物全体の構造や共有部分の扱い、法律や管理規約に起因するものです。

まず、マンションの給湯器排気筒は共用部分を通過して設置されていることが多く、工事には管理組合の許可が必要になります。たとえ自宅専有部内であっても、排気が接続されているパイプシャフトや外壁部分などは共用に該当する可能性があるため、自己判断での工事は避けなければなりません。

さらに注意したいのが、既存の配管スペースや構造が更新工事に適しているかどうかです。マンションによっては、築年数が古く、排気筒の接続スペースが非常に狭い場合があります。このようなケースでは、既設排気筒の取り外しが困難で、特殊な工具や熟練の技術を要する作業が必要になります。特に、後方排気型でスペースが極端に制限されている場合、排気口へアクセスするだけでも高い難易度を伴います。

また、排気筒の材質や勾配も重要です。マンションでは多くの場合、高層階から低層階へ排気が貫通する構造が取られているため、勾配の設計ミスが排気ガスの滞留や逆流を招き、事故の原因にもなり得ます。近年では実際に、勾配ミスによって排気ガスが屋内へ逆流し、給湯器が故障した例も報告されています。

さらに、作業後の点検やガス漏れ検査も不可欠です。排気筒の接続不良は命に関わるトラブルに直結するため、専門業者による安全確認が義務付けられています。工事内容によっては、排気テストや気密試験を行い、所定の安全基準を満たす必要があります。

このように、マンションにおける排気筒工事は単なる配管作業ではなく、建物全体への影響や法的な制約、さらには施工品質の高さが問われる分野です。安全性と適合性を確保するためにも、経験豊富な業者に依頼し、必ず事前の現地調査と管理組合との調整を行うようにしましょう。

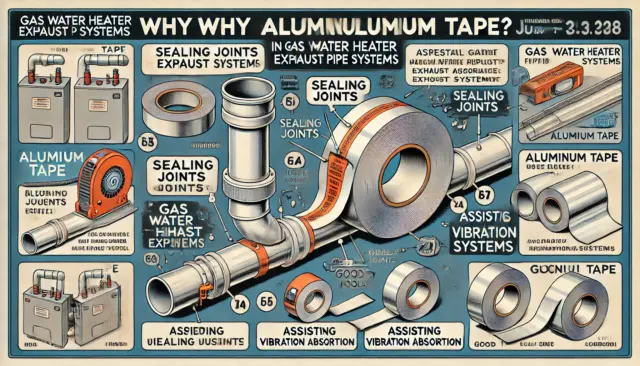

アルミテープはなぜ補助材として使われるのか?

給湯器の排気筒まわりで、アルミテープが補助材として頻繁に使用されているのには、いくつかの明確な理由があります。主な目的は、排気経路の気密性の向上と、接続部の仮固定を行うことです。

アルミテープの特性として、まず挙げられるのが高い耐熱性と耐久性です。アルミニウムそのものは融点が660℃と高く、さらに表面が酸化しやすいため、自然に耐腐食性のある被膜を形成します。給湯器や暖房機器の排気ガスは通常200℃前後に達することもありますが、これに耐えうる材質としてアルミテープは非常に相性が良いといえます。

ただし、注目すべきなのはテープ本体ではなく「粘着剤」の性能です。一般的なアルミテープではアクリル系樹脂が使用されており、その耐熱温度は70~90℃程度にとどまります。そのため、高温環境では粘着剤が焼けてしまい、テープが剥がれることがあります。これに対応する製品として登場したのが、シリコン系粘着剤を用いた「耐熱アルミテープ」です。このタイプであれば、200℃以上の高温にも耐えることができ、長期間にわたって安定した接着力を維持します。

ではなぜ、アルミテープが「補助」とされているのでしょうか。その答えは、テープ単体では排気漏れを完全に防止できないからです。排気筒の接続には通常、耐熱シール材やパッキンなど、専用のガスケット処理が施されます。アルミテープはこれらの主構造を補完し、振動や経年によるわずかなズレや隙間をカバーする役割を担っています。

また、アルミテープは視認性が高く、作業完了後の確認がしやすいという点でも評価されています。施工箇所の明示や補修跡のチェック、後日メンテナンス時の判断材料としても活用できるため、業者にとっても使い勝手の良い素材です。

ただし、アルミテープを過信するのは禁物です。使用する際はあくまで「補助材」であることを理解し、必ず主構造の気密処理を適切に行った上で、最終的な固定と仕上げに用いることが重要です。こうして使うことで、アルミテープは給湯器の排気設備において安全性と耐久性を高める、実用的なパーツとしてその価値を発揮します。

給湯器排気筒にアルミテープを使う際の注意点と知識まとめ

-

アルミテープ本体は高温に強いが粘着剤には限界がある

-

一般的な粘着剤は70〜90℃で性能が低下する

-

耐熱アルミテープは200℃以上の使用にも対応可能

-

排気筒の接続部にアルミテープを使用することが多い

-

アルミテープはあくまで補助材として使われる

-

排気筒の設置には法律と設置基準がある

-

接続部の気密性は事故防止に直結する重要ポイント

-

FF式給湯器では吸排気の位置関係が設置基準に含まれる

-

排気筒の長さはメーカー基準内に調整する必要がある

-

適した素材としては耐熱性に優れたステンレスが主流

-

排気カバーの設置は性能低下や逆流のリスクを伴う

-

排気ダクトには直管型・二重管・フレキシブル型がある

-

マンションでは管理組合の許可と構造確認が不可欠

-

排気筒の交換や取り外しには慎重な手順が求められる

-

アルミテープは視認性や補修性にも優れた利便性がある

▶ さらに詳しく: 給湯器の正しい使い方と設定方法|節約テクニックも解説

タグ:使い方・選び方