給湯器 ニップル 使い方の基本と選び方を初心者向けに解説

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器の設置や交換を検討している中で、「給湯器ニップル使い方」に関する疑問を抱えていませんか?この記事では、給湯器の接続に欠かせない部材である給湯器ニップルについて、基礎知識から具体的な使用法まで詳しく解説します。

たとえば「給湯器ニップルとは何ですか?」といった基本的な疑問に始まり、サイズ変換に用いられる「給湯器ニップル20×13」や、信頼性の高い「給湯器ニップルカクダイ」製品の特徴まで網羅。また、漏水トラブルを防ぐために重要な「給湯器ニップルパッキン」の正しい選び方や、柔軟な接続を可能にする「フレキニップル」の役割と使い方にも触れています。

さらに、施工ミスが事故を招くことがある「給湯器の排気筒の勾配は?」や「給湯器の接続口径はいくつですか?」といった注意点にも言及。あわせて、「給湯器のガス配管には何種類ありますか?」「給湯器が爆発するのはなぜ?」「給湯器から爆音がする原因は何ですか?」など、安全面に関する重要情報も分かりやすく整理しています。

この記事を読むことで、ニップルの正しい使い方と選び方、そして施工時に押さえておくべき安全ポイントまで、幅広く理解することができるはずです。プロ施工業者だけでなく、DIYを検討する一般ユーザーにも役立つ実用的な内容となっています。

この記事の要点

-

給湯器ニップルの種類と正しい使い方がわかる

-

配管サイズに合わせたニップルの選定方法が理解できる

-

爆音や爆発を防ぐための施工上の注意点が学べる

-

パッキンやネジ規格による接続方法の違いが把握できる

給湯 器 ニップル 使い方の基本を解説

関連する詳細情報は、給湯器ニップルの種類と選び方をわかりやすく紹介にまとめていますので参考にしてください。

-

給湯器ニップルとは何ですか?

-

給湯器ニップル 20×13の意味と用途

-

給湯器ニップル カクダイ製の特徴とは

-

給湯器ニップル パッキンの正しい選び方

-

フレキニップルの役割と使い方

給湯器ニップルとは何ですか?

給湯器ニップルとは、給湯器の配管接続をスムーズに行うために使用される金属製の継手部品です。主に異なるサイズや規格の配管を接続する際に使われており、施工現場では非常に重要な役割を果たしています。

そもそも給湯器の給水・給湯口には、Rネジ(テーパーネジ)という規格のねじ山が使われていることが一般的です。しかし、住宅の配管側はGネジ(平行ネジ)だったり、サイズが異なったりするケースも少なくありません。こうした規格や径の違いを調整するために、ニップルが必要になるのです。

例えば、既存の15A配管に20Aの給湯器を取り付ける場合、ニップルを使って径を落とし、接続部にぴったり合うように変換できます。また、両端にオスネジ(外ネジ)がついた形状の「両ネジニップル」や、オス×メスの異形ニップルなどもあり、用途によって選ぶ部材が異なります。

注意点としては、ネジの種類やサイズの適合を間違えると、水漏れや破損の原因になりかねないことです。パッキンの有無や素材、取付部のネジ山数などにも目を向けて選定する必要があります。

つまり、給湯器ニップルは配管工事における接続の潤滑油のようなもので、正しく選び、適切に使うことで安全かつ確実な施工が実現できるのです。

給湯器ニップル 20×13の意味と用途

「給湯器ニップル 20×13」とは、外径20A(3/4インチ)から13A(1/2インチ)へとサイズを変換するための継手部品のことです。つまり、口径の異なる配管同士をつなぐための異径ニップルを指します。

このように言うと少し難しく感じられるかもしれませんが、現場では非常に一般的なパーツの一つです。なぜなら、住宅の配管は15A(13A)で施工されているケースが多い一方で、給湯器側は20Aの接続口を持つことが標準化されてきているからです。こうしたミスマッチを解消するのが20×13の異径ニップルというわけです。

具体的な使用例としては、新しい給湯器に交換する際、古い配管をそのまま活かしたいときなどが挙げられます。このニップルを使えば、無理に配管全体をやり直すことなく、必要な部分だけを変換できるため、工事時間の短縮やコスト削減にもつながります。

一方で、使用時にはいくつかの注意点も存在します。特にGネジ(平行ネジ)とRネジ(テーパーネジ)の違いを理解しないまま組み合わせてしまうと、水漏れやパッキンの不良につながるおそれがあります。また、サイズ変換によって水圧の変化や流量の変動が生じることもあるため、使用する現場環境に応じた判断が重要です。

このように、給湯器ニップル20×13は非常に便利な部材ではありますが、施工知識と適切な部品選定が不可欠であることを忘れてはいけません。

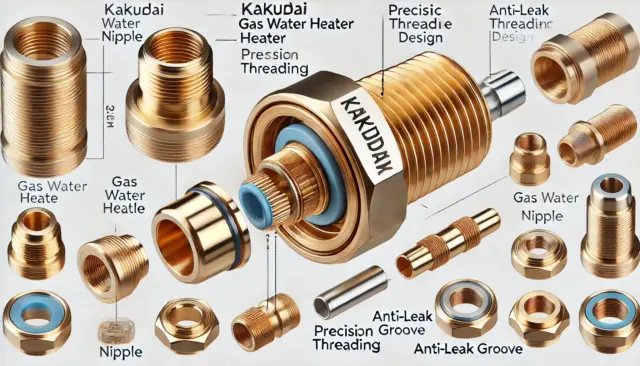

給湯器ニップル カクダイ製の特徴とは

カクダイ製の給湯器ニップルは、信頼性と利便性を兼ね備えた製品として多くの施工業者に選ばれています。特に「GA-JE029」や「6139B」などの品番は、異径変換やR・Gネジの調整において高い評価を得ています。

その特徴の一つに、精密なねじ加工技術があります。国内メーカーならではの高い加工精度により、パッキンの密着性が確保されやすく、水漏れのリスクを最小限に抑える設計となっています。加えて、内ネジ部にはパッキン脱落防止のための溝加工が施されており、施工中のミスを防ぐ工夫も見られます。

また、材質に黄銅(真鍮)を使用している点も見逃せません。黄銅は耐久性・耐食性に優れ、長期間使用しても劣化しにくいため、屋外設置の給湯器配管などにも安心して使うことができます。さらに、ホームセンターや専門ショップ、ネット通販でも入手しやすく、汎用性の高さもメリットの一つです。

ただし、便利な一方で注意点もあります。例えば、型番によってはGネジ同士で山数が少ないものもあり、適切なネジの掛かりが確保できないとパッキンが効かないことがあります。製品説明やカタログをよく確認し、現場の機器との相性を見極めて使用することが大切です。

このように、カクダイ製の給湯器ニップルは性能・品質・施工性のバランスが取れた部材として、多くの現場で重宝されていますが、知識を持って適切に選ぶことが成功の鍵となります。

給湯器ニップル パッキンの正しい選び方

パッキンは、給湯器ニップルを正しく機能させるために欠かせない部品のひとつです。ニップルを介して配管を接続する際、わずかなすき間から水やお湯が漏れないように密閉する役割を持っています。どれだけ良いニップルを使っていても、パッキンの選定や設置が適切でなければ、水漏れや圧力トラブルを招く可能性があります。

パッキンにはいくつかの種類がありますが、給湯器まわりでは主に「EPDMパッキン」と「ノンアスパッキン(非アスベスト)」が使用されます。EPDMパッキンはゴム素材で柔軟性が高く、振動の多い箇所や気密性を求められる部分に適しています。一方でノンアスパッキンは熱や圧力に強く、給湯配管などの高温環境に安定した性能を発揮します。用途や設置場所の特性を考慮して選ぶことが大切です。

また、サイズも慎重に確認しましょう。G1/2(13A)やG3/4(20A)などのネジ規格に合わせたパッキンを選ばないと、正しくフィットせず、結果的に漏水の原因になります。さらに、パッキンが取り付け箇所からずれてしまわないよう、溝加工がされたニップルや、脱落防止仕様のものを選ぶと安心です。

実際の施工現場では、シールテープと併用するケースも見られますが、これはあくまでRネジ(テーパーネジ)を使用する場面に限られます。Gネジ(平行ネジ)ではパッキンによる密閉が前提であるため、パッキンの品質と状態が直接、施工の成否に関わるといっても過言ではありません。

このように、給湯器ニップルにおけるパッキン選びは非常に重要な要素です。見た目は地味ですが、安心・安全な給湯システムを支える裏方として、正確な知識と丁寧な作業が求められます。

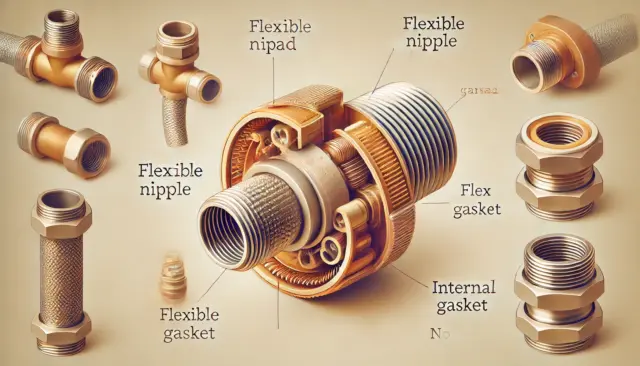

フレキニップルの役割と使い方

フレキニップルとは、フレキシブル管(フレキ管)と給湯器や配管を接続するための専用継手です。一般的なニップルと異なり、柔軟性のあるフレキ管の特性を活かしつつ、安全かつ確実な接続を実現するために設計されています。

特徴的なのは、「一方がテーパーネジ」「もう一方が平行ネジ」となっている構造です。この形状により、Rネジ(テーパー)とGネジ(平行)の異なる接続条件にも対応できます。また、多くのフレキニップルには、パッキンが内蔵されており、フレキナットとの組み合わせでしっかりと密閉性が確保されます。

使用場面としては、給湯器の交換工事や、キッチン・洗面台などの設備リフォーム時が中心です。既設配管と新設機器のネジ規格が一致しない場合、フレキニップルを挟むことで、部材全体を交換せずに対応できる点が大きなメリットです。特に狭い場所や壁際など、工具が入りづらい場所でも取り回しがしやすく、施工効率が上がります。

ただし、便利な一方で注意点もあります。ネジ山の長さや形状が合っていないまま締め付けてしまうと、パッキンが正しく密着せず、水漏れや抜け落ちの原因になります。また、フレキ管自体が経年劣化している場合は、ニップル交換だけでなく配管ごとの点検や交換も検討した方が良いでしょう。

このように、フレキニップルは現場での柔軟な対応力と利便性に優れた部材です。正しい構造理解と丁寧な施工を行うことで、配管工事の安全性と効率が大きく向上します。

給湯 器 ニップル 使い方と設置時の注意点

-

給湯器の接続口径はいくつですか?

-

給湯器のガス配管には何種類ありますか?

-

給湯器の排気筒の勾配は?施工時の確認点

-

給湯器が爆発するのはなぜ?防止策とは

-

給湯器から爆音がする原因は何ですか?

-

ニップル使用時の施工トラブル事例

給湯器の接続口径はいくつですか?

給湯器の接続口径は、機種やタイプによって異なりますが、現在の主流は20A(3/4インチ)のサイズです。これはR3/4という規格のテーパーネジが使われている場合が多く、特に20号以上の給湯器では標準的な仕様となっています。

ここで注意したいのは、住宅側の既設配管が15A(1/2インチ)のケースも多いという点です。つまり、給湯器の接続口と配管側の口径が合っていないという事態がよく発生します。このようなときに登場するのが、ニップルや異径アダプタといった変換継手です。20Aの接続口に15Aの配管をつなぐには、たとえば「20×13」の異径ニップルを使ってサイズを落とし、規格を合わせる必要があります。

さらに、配管の材質によっても注意点が変わります。ステンレスフレキ管を使用する場合は、Gネジ(平行ネジ)との接続になるため、パッキンを用いた密閉が前提となります。逆に、鉄管や銅管であればRネジ(テーパーネジ)での接続となり、シールテープを使った気密処理が必要になります。

給湯器の取扱説明書や承認図には、必ず接続口径が明記されているため、事前に確認しておくことが大切です。間違ったサイズで接続してしまうと、水圧トラブルや漏水事故の原因になりかねません。

このように、給湯器の接続口径を正確に把握し、それに合った配管材料を使用することは、安全かつ確実な施工の第一歩です。とくにDIYでの施工を検討している方は、必ず口径確認と部材選定を慎重に行うようにしてください。

給湯器のガス配管には何種類ありますか?

給湯器のガス配管には、大きく分けて「都市ガス用」と「プロパンガス(LPガス)用」の2種類があります。この違いは燃料そのものの性質によるもので、それぞれのガスに応じた配管設計が必要になります。

都市ガスは空気より軽く、メタンを主成分としたガスです。そのため、漏れた場合には上方に拡散する特性があります。一方、プロパンガスは空気より重く、下方向に溜まりやすいという特徴があります。この違いを理解しないまま施工してしまうと、万が一のガス漏れ時に大きな事故を引き起こす可能性があるため、非常に重要なポイントです。

配管に使われる素材にも複数の種類があります。たとえば、都市ガスでは白ガス管やPE管(ポリエチレン管)が用いられることがあり、プロパンガスでは耐圧性を持つ金属管や強化ホースなどが使用されます。中でも最近ではフレキシブル管(ステンレスフレキ管)による施工が増えており、配管の取り回しがしやすく、狭い場所にも適しています。

さらに、ガスの供給圧力にも違いがあります。都市ガスは13Aで約2.0kPa、プロパンガスは7.0〜10.0kPaの範囲で供給されるのが一般的です。そのため、ガス給湯器を設置する際には、ガス種ごとの仕様に合った機器を使用し、配管設計もそれに合わせなければなりません。

このように、ガス配管は単に配線するだけのものではなく、ガスの種類・圧力・流量・施工環境に応じた選定と設計が求められます。資格を持つガス設備士や認定工事業者による施工が必要なのも、そのリスクの大きさゆえです。

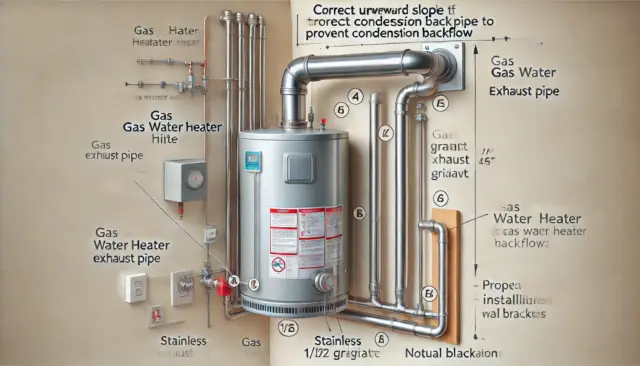

給湯器の排気筒の勾配は?施工時の確認点

給湯器の排気筒(排気管)を設置する際には、適切な勾配を確保することが非常に重要です。一般的に、給湯器から外に向かって1/100〜1/50の上向き勾配を持たせることが望ましいとされています。これは、排気ガスに含まれる水蒸気が冷えて結露した際、その水分が屋内側へ逆流しないようにするためです。

仮にこの勾配が逆であったり、水平に近すぎたりすると、排気管内に水がたまりやすくなります。すると、錆や腐食が進行し、最悪の場合は排気漏れや給湯器本体の誤作動を引き起こす原因にもなります。排気が屋内に漏れれば、一酸化炭素中毒といった重大な健康被害にもつながるため、施工の段階で厳密な確認が求められます。

また、使用する配管材によっても注意点が異なります。たとえば、金属製の排気筒を使う場合には、排気熱による膨張を考慮し、余裕のある取り付けが必要です。プラスチック系の二重管構造を採用する機種では、専用部材の使用が指定されていることがほとんどであり、代用品を使うと安全基準を満たせません。

施工時の確認点としては以下のような項目が挙げられます。

-

排気方向と取り回しの確認

-

屋外への排気出口の位置(換気口や窓からの距離)

-

勾配の確保(目安は上向きで1〜2cm/1m程度)

-

配管の固定方法と膨張対策

-

結露防止のための断熱処理(寒冷地では特に重要)

このように、排気筒の勾配は見落とされがちですが、給湯器の安全運転を支える基本要素のひとつです。設置工事をDIYで行うことは推奨されず、必ず専門の施工業者に依頼することが求められます。

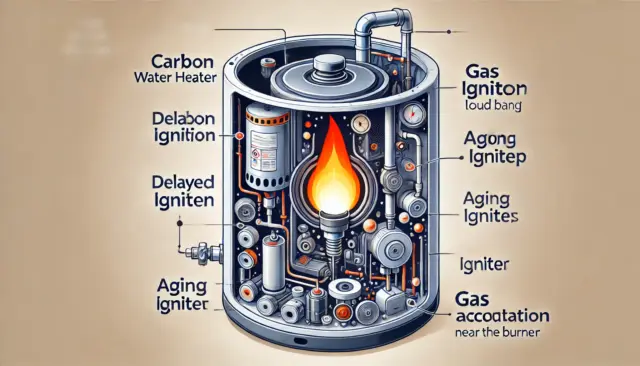

給湯器が爆発するのはなぜ?防止策とは

給湯器が「爆発する」と聞くと驚くかもしれませんが、実際にはガス漏れや不完全燃焼によって発生する内燃爆発や過燃焼が原因で、機器内部で破裂や異音が起きる事故は一定数報告されています。

このような事態が起こる背景には、いくつかのリスク要因があります。まず一つは、ガス配管や接続部の劣化、緩みなどによってガスが漏れ、それが給湯器内で点火された瞬間に爆発を引き起こすというケースです。もう一つは、バーナー内部にガスが滞留し、それが一気に着火した際に「ドン」と大きな音を立てて燃焼するというものです。

また、長年使用されている給湯器では、点火プラグやイグナイターが劣化し、点火が遅れることで不完全燃焼が起きることもあります。これにより、内部にガスが溜まりやすくなり、点火のタイミングで過燃焼や内燃爆発を起こすリスクが高まります。

こうした事故を未然に防ぐには、定期的なメンテナンスが何より重要です。特に以下のような対策を講じることで、安全性は格段に向上します。

-

年1回程度の専門業者による点検(点火系統・ガス漏れチェック)

-

設置から10年以上経過した給湯器の交換を検討する

-

使用中に異音やガス臭を感じたら、直ちに使用を中止する

-

ガス機器周辺の換気を常に確保する

加えて、最近の給湯器には安全装置が多数搭載されており、異常を検知すると自動停止する仕組みになっています。ただし、この安全機能も機器の状態が万全であってこそ正しく働くため、定期点検を怠らないことが前提になります。

このように、給湯器の爆発は防げる事故です。日頃から異変に気づき、早めに対処することが、安全で快適な暮らしにつながります。

給湯器から爆音がする原因は何ですか?

給湯器から「ドン」や「バン」といった爆音のような音がする場合、それは正常な動作ではありません。音の大きさや頻度によっては、機器内部での異常燃焼や部品の劣化が進行しているサインである可能性もあります。早めに原因を把握し、適切な対処を行うことが大切です。

多くのケースで見られる原因の一つが「着火の遅れ」です。これは点火プラグやイグナイターが劣化していたり、電圧が安定していなかったりすることで、ガスが先に放出されてから火がついてしまう状態です。溜まったガスが一気に燃えると、内部で爆発音のような音が鳴るため、まるで機器が爆発したかのように感じられることがあります。

一方で、燃焼室にホコリやススが溜まっている場合も異音の原因になります。バーナーが詰まり気味になると、燃焼が不完全になり、その結果として異常な燃え方が起きることがあります。このような環境下では、小さな火が安定せず、強く燃える瞬間に衝撃音が発生しやすくなります。

また、排気ダクトや給気口が詰まっている場合にも注意が必要です。新鮮な空気の供給が不足することで、ガスの燃焼に必要な酸素が足りず、不完全燃焼が起きやすくなります。これにより、点火時に一時的な圧力が生じ、それが「バン」という音となって現れるケースがあります。

さらに、機種によっては電磁弁の動作音が原因で「バチン」という音が鳴ることもありますが、これは異常ではありません。ただし、過去よりも音が大きくなったと感じる場合には、念のため点検を依頼した方がよいでしょう。

このように、爆音の原因は機器の部品劣化や使用環境に起因することが多く見られます。放置すると、給湯器の寿命を縮めたり、安全性に関わるリスクを招いたりするため、違和感を覚えた時点で専門業者に相談することが望ましいです。

ニップル使用時の施工トラブル事例

給湯器の設置や交換時に使われる「ニップル」は便利な部材ですが、正しい使い方を理解していないと、施工中や使用後にトラブルを引き起こすことがあります。特に異径ニップルやフレキニップルを使う場面では、サイズ選定やネジ規格の誤認識によるミスが目立ちます。

最も多い事例は、「RネジとGネジの混用による水漏れ」です。Rネジはテーパーネジでシールテープを使って締め込む構造であり、一方Gネジは平行ネジでパッキンによる密閉が前提となっています。これらを混同して使用してしまうと、ネジ山が正しくかみ合わず、締め付けても密閉されないため、施工後にじわじわと水が漏れてくることがあります。

また、異径ニップルのサイズを間違えてしまうケースもよくあります。例えば「20×13」と書かれたニップルは、外径が20Aで内径が13Aという意味ですが、これを逆に理解して接続してしまうと、取り付けはできても圧力がうまくかからず、流量不足や漏水といった問題が発生します。

さらに、パッキンの入れ忘れや誤使用もトラブルの原因となります。本来ならノンアスパッキンを使うべき高温の配管に、柔らかいゴム製のパッキンを使ってしまうと、経年劣化が早く、わずかな隙間から水漏れが発生することがあります。特にGネジ接続の場合は、パッキンの密着が命綱です。

一方で、DIYでの施工においては、トルクのかけ過ぎによる「ニップルのねじ切り」も報告されています。金属部品とはいえ、適切な締め付けトルクを超えるとねじ山が潰れたり、部品そのものが変形してしまったりするため、結果として交換対応が必要になることもあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、各部材の仕様を正しく理解し、ネジの規格やサイズを事前にしっかり確認することが重要です。施工マニュアルやメーカーの図面を確認することを怠らず、わからない場合は専門業者に相談するのが最も確実な方法と言えるでしょう。

給湯 器 ニップル 使い方の基本と施工ポイントまとめ

-

給湯器ニップルは異なる配管サイズやネジ規格をつなぐ継手である

-

RネジとGネジの違いを理解することが施工の基本である

-

20×13のニップルは20Aから13Aへの変換に使う

-

給湯器本体は20Aが主流だが、配管側は15Aが多い

-

異径ニップルを使うことで配管のやり替えを最小限に抑えられる

-

カクダイ製ニップルは精密な加工と施工性の高さが特徴

-

パッキンにはEPDMやノンアスなど種類があり適材適所で選ぶべき

-

Gネジ接続には必ずパッキンを使用することが求められる

-

フレキニップルはRネジとGネジの接続を柔軟に行える

-

DIY施工ではネジ山の潰れやパッキンのズレに注意が必要

-

ガス配管は都市ガスとプロパンで配管仕様が異なる

-

排気筒の勾配は1/100以上の上向きが基本で逆勾配は厳禁

-

給湯器の爆音は着火遅れや不完全燃焼が原因であることが多い

-

爆発事故は定期点検と部品交換により防止できる

-

ニップルの誤選定は水漏れ・圧力不良などの重大トラブルにつながる

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:使い方・選び方