給湯器 パッキン サイズの測り方と選び方を徹底解説

▶ 関連記事: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

給湯器や水道設備のメンテナンスを行う際、意外と多くの方がつまずくのが「パッキンのサイズ選び」です。特に「給湯器 パッキン サイズ」と検索している方にとっては、適合するパッキンを見つけることが水漏れ防止や機器の性能維持に直結する重要なポイントとなります。

この記事では、リンナイ 給湯器 パッキンの特徴や、湯沸かし器 パッキン交換の手順、水道 平パッキン サイズの目安などをわかりやすく解説しています。また、ゴムパッキン サイズ 測り方の基本や、パッキンのサイズを見分けるには?といった疑問にも丁寧に対応。さらに、一般家庭の水道パッキンのサイズは?という素朴な疑問から、蛇口のパッキンの一般的なサイズ、給湯器 水漏れ パッキン交換時の流れまで、幅広く情報を網羅しています。

ノンアスパッキン 種類やその用途の違い、さらにノンアスパッキン 濡らす理由といった専門的な情報にも触れており、安全性や施工精度を重視する方にとっても有益な内容となっています。また、水道 パッキン サイズ 調べ方のコツや、給湯器のパッキン交換費用はいくらですか?という金額面の情報も取り上げ、初めての方でも安心して準備・交換ができるよう構成しています。

これから給湯器や水回りのメンテナンスに取り組もうとしている方は、本記事の内容を参考にして、適切なパッキン選びと確実な交換を行いましょう。

この記事の要点

-

パッキンの正確なサイズ測定方法と選び方

-

給湯器や水道設備に適したパッキンの種類と用途

-

パッキン交換の手順や水漏れ対策の基本

-

ノンアスパッキンの特徴と濡らす理由

給湯器 パッキン サイズの基礎知識

-

パッキンのサイズを見分けるには?

-

ゴムパッキン サイズ 測り方の基本

-

水道 平パッキン サイズの目安とは

-

一般家庭の水道パッキンのサイズは?

-

蛇口のパッキンの一般的なサイズは?

パッキンのサイズを見分けるには?

パッキンのサイズを正確に見分けるためには、いくつかの基本的なポイントを押さえる必要があります。特に給湯器や蛇口、水栓などに使われるパッキンは種類が多いため、目視だけで判断するのは難しい場面も多いです。交換用パッキンを購入する前に、適切な手順でサイズを確認することが重要です。

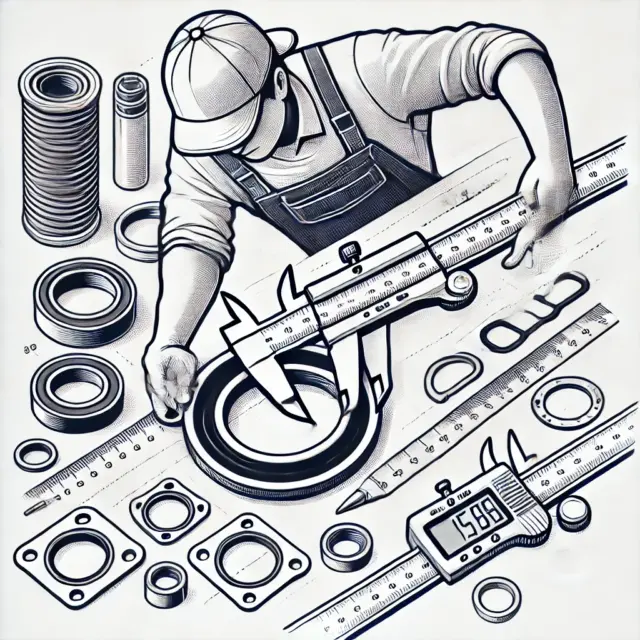

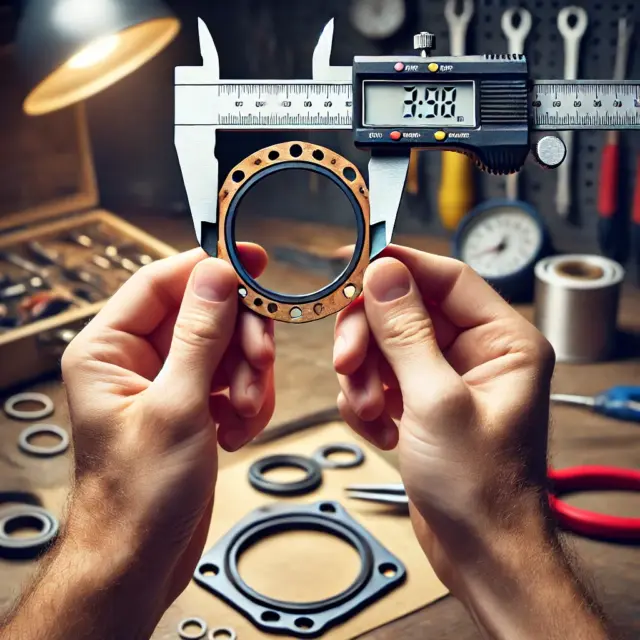

まず確認すべきは、現在取り付けられているパッキンの「外径・内径・厚み」の3つの寸法です。これらのサイズが合っていないと、水漏れの原因になる可能性があります。パッキンはゴムや樹脂でできているため、長年使用していると劣化して変形していることもあります。そのため、外したパッキンを定規やノギスなどを使って正確に測定するのが一般的です。

また、既存のパッキンと同じ型番のものを探すという方法もあります。蛇口や給湯器の取扱説明書に記載されている場合も多いため、確認できる資料があれば必ず目を通しましょう。もし資料がない場合でも、メーカー名や品番からオンラインで適合するパッキンを検索する方法も有効です。

一方、どうしても正確なサイズがわからない場合には、取り外した古いパッキンを持ってホームセンターや専門店に行き、店員に相談するのが安心です。現物を直接比較してもらうことで、より確実な交換が可能になります。

このように、パッキンのサイズを見分けるには「測定」「確認」「相談」という3つのステップを踏むことが、失敗しない交換のコツです。

ゴムパッキン サイズ 測り方の基本

ゴムパッキンのサイズを正しく測ることは、機器の性能を保ち、水漏れや故障を防ぐ上で非常に重要です。見た目はシンプルな部品ですが、ほんの少しサイズがずれるだけで隙間が生じてしまい、期待された密閉効果を得られなくなることもあります。

測定の基本として、まず必要になるのが「ノギス」や「定規」といった計測用具です。特にノギスがあると、ミリ単位での正確な測定が可能になります。ゴムパッキンのサイズを測る際は、次の3点を意識して測定してください。

1つ目は「外径(外側の一番広い部分)」です。これはパッキン全体の直径であり、設置部分に対するフィット感を左右します。

2つ目は「内径(穴の直径)」で、これは機器側の管やネジ部分と合うかどうかに関わる重要なサイズです。

3つ目は「厚み」で、密閉性に関わるため、意外と見落とされがちなポイントです。

これら3つの測定値をもとに、サイズ表や商品パッケージに記載された情報と照らし合わせて、適合するものを選ぶのが基本です。また、パッキンは素材によってわずかに伸びたり縮んだりする場合があるため、少しきつめのものを選ぶという方法もありますが、無理な装着は劣化を早める原因にもなるため注意が必要です。

測り方に慣れていない方にとっては難しそうに感じられるかもしれませんが、手順を守れば特別な技術は不要です。交換のたびに記録しておくと、次回からの作業がスムーズになります。

水道 平パッキン サイズの目安とは

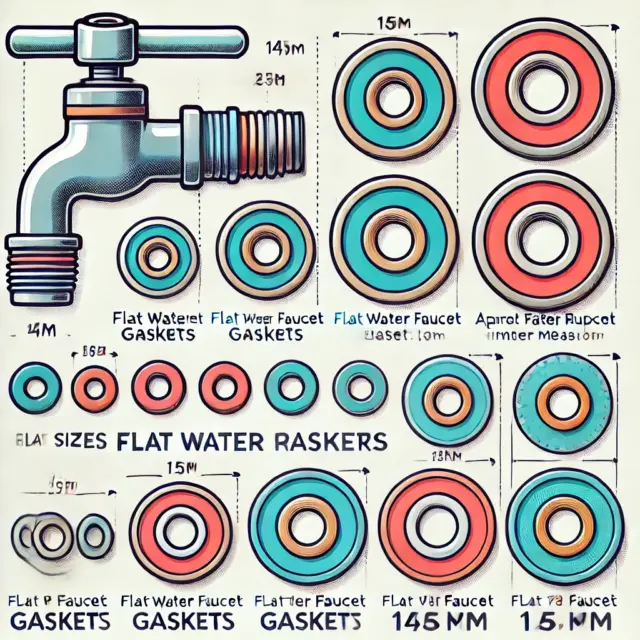

水道で使用される「平パッキン」は、円盤状のシンプルなゴム部品で、蛇口や分岐栓などの接続部に多く使われています。この平パッキンのサイズにはある程度の規格が存在しており、家庭内で使われるものには「呼び径13mm」や「20mm」といったサイズが一般的です。

呼び径13mmのパッキンは、いわゆる一般家庭で最も使われている水道管サイズに対応しています。市販されている多くの混合栓や単水栓にもこのサイズのパッキンが組み込まれており、最初の交換時にはこの規格を目安にするとスムーズです。ただし、同じ呼び径でも製品によって若干の違いがある場合があるため、念のため寸法(外径・内径・厚み)の測定は行ったほうがよいでしょう。

平パッキンは劣化や変形が進みやすい部品でもあります。長く使っているとゴムが固くなり、亀裂が入ってしまうことも少なくありません。そのような状態になると水漏れの原因となるため、目安として2~3年ごとに点検・交換をすることが推奨されます。

また、最近ではシリコン素材や耐久性の高い製品も販売されており、長持ちを優先する方はそうした製品を選ぶのも一つの方法です。

このように、水道の平パッキンサイズにはおおよその目安があるものの、実際の交換時には使用中の器具に適合するかどうかをしっかり確認することが大切です。

一般家庭の水道パッキンのサイズは?

一般家庭で使われている水道パッキンのサイズには一定の目安があります。特に住宅における水道設備の多くは「呼び径13mm」に対応しているため、それに合ったパッキンが最も一般的です。呼び径とは配管の内径を示す表記で、日本の住宅ではこの13mmが標準とされています。

このような呼び径に対応するパッキンの実寸は、外径が約20mm前後、内径が約13mm前後、厚みは1.5mm〜2.5mm程度が目安となります。ただし、パッキンの種類や設置場所によって微妙に寸法が異なる場合があるため、サイズを確認する際には「外径・内径・厚み」の3点をすべて測定する必要があります。

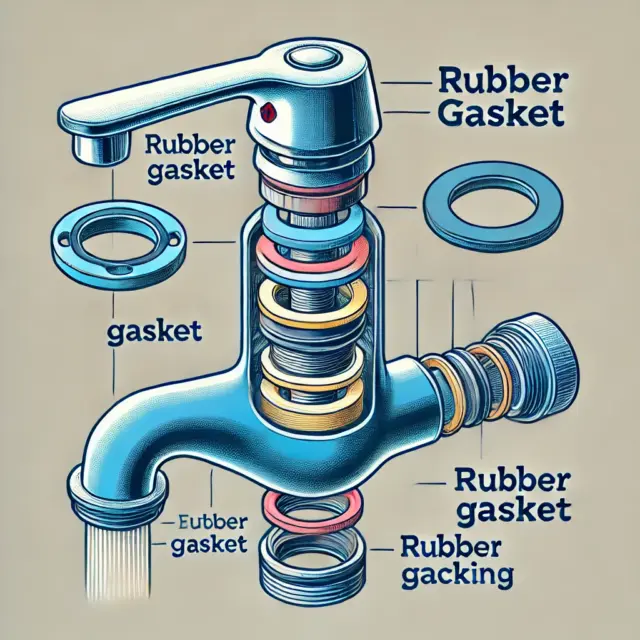

例えば、蛇口の根元に使われる「平パッキン」はシンプルな円盤型で、圧力のかからない部分に使用されるのが特徴です。一方で、ホース接続部や混合栓内部などに使用されるパッキンはOリングタイプや座付きパッキンなど、形状も素材も異なる場合があります。

また、水道パッキンの交換は比較的簡単にできるメンテナンスのひとつですが、合わないサイズを選んでしまうと逆に水漏れの原因になります。そのため、取り外した古いパッキンを測定する、またはホームセンターに持参して同じ型を探してもらうといった工夫が必要です。

このように、一般家庭に使われる水道パッキンにはある程度の共通サイズがありますが、実際の交換時には寸法の確認を怠らないことが大切です。

蛇口のパッキンの一般的なサイズは?

蛇口に使用されているパッキンにはいくつかのタイプがあり、それぞれにおいて標準的なサイズが存在します。最もよく使われているのは「平パッキン」と「三角パッキン(コマパッキン)」で、どちらも水漏れを防ぐために欠かせない部品です。

一般的に、家庭用の単水栓や混合水栓に使われる平パッキンのサイズは、外径20mm・内径13mm・厚み2.5mm程度のものが多く採用されています。これらは「呼び径13mm」の蛇口に適合するように作られており、日本の住宅ではこのサイズが標準とされています。

一方、三角パッキンは水の開閉を行うハンドル部分に取り付けられており、サイズは製品によって微妙に異なりますが、同様に13mm系の蛇口には「13用」などと記載された商品が合うことが多いです。交換の際には、実際に取り外したパッキンと同じタイプのものを選ぶと失敗が少なくなります。

ただし注意したいのは、見た目だけで判断すると誤ったサイズを選んでしまうことがある点です。パッキンは長年の使用で変形したり縮んだりしていることもあり、取り外したときの寸法と新品の製品の寸法がわずかに異なる場合があります。そのため、パッケージに記載された適合サイズを基に選ぶようにしましょう。

このように、蛇口に使われるパッキンには「一般的なサイズ」があるものの、適合性を確かめながら交換することが、確実な修理と水漏れ防止につながります。

給湯器 パッキン サイズと交換時の注意点

-

給湯器 水漏れ パッキン交換の流れ

-

湯沸かし器 パッキン交換の方法

-

リンナイ 給湯器 パッキンの特徴

-

ノンアスパッキン 種類と用途の違い

-

ノンアスパッキン 濡らす理由とは?

-

水道 パッキン サイズ 調べ方のコツ

-

給湯器のパッキン交換費用はいくらですか?

給湯器 水漏れ パッキン交換の流れ

給湯器から水漏れが発生した場合、その原因の一つとしてパッキンの劣化が考えられます。特に長年使用している給湯器では、接続部や内部のシール材が硬化し、隙間から水が滲み出すケースが少なくありません。このようなときには、パッキンの交換によって症状が改善することがあります。

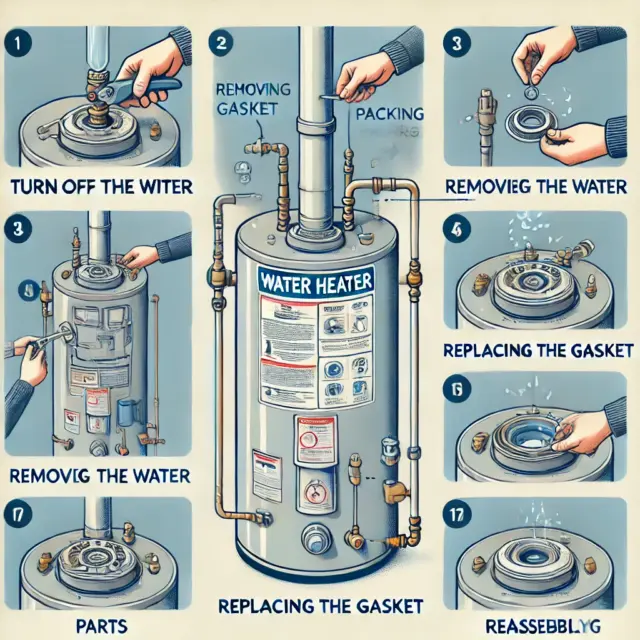

交換の基本的な流れとして、最初に行うのは給湯器の電源と水の元栓を確実に止めることです。安全を確保するためには、ブレーカーを落とすか、リモコンの電源を切ったうえで、水の流れを完全に止めてから作業を始めてください。

次に、水漏れしている箇所を特定します。配管の接続部やバルブ周辺、圧力弁の近くなど、特定の場所に水滴が付いている場合は、そこに使われているパッキンが劣化している可能性が高いです。対象箇所のナットを緩め、古いパッキンを取り外したあと、新品のパッキンを装着します。この際、形状やサイズが適合していることを必ず確認してください。

取り付け後はナットをしっかりと締め直し、再び水の元栓と電源を入れて漏れが止まっているかをチェックします。水滴が出ていなければ修理完了です。もし水漏れが続くようであれば、パッキン以外の原因も考えられるため、メーカーや専門業者への相談が必要です。

こうして見ると、給湯器の水漏れに対するパッキン交換は、手順さえ守ればDIYでも可能な作業です。ただし、内部構造が複雑な機種や高温部に近い場所の交換はリスクを伴うため、判断に迷う場合は無理せずプロに依頼するようにしましょう。

湯沸かし器 パッキン交換の方法

湯沸かし器の水漏れや不具合は、内部のパッキン劣化によって引き起こされるケースがよく見られます。パッキンは水やガスの通り道を密閉する役割を持つ部品で、長年使用するうちに硬化・収縮・ひび割れなどを起こし、隙間から漏れが生じる原因になります。

交換を行う際には、まず本体の安全を確保する必要があります。ガスの元栓と給水バルブを必ず閉じたうえで、機器本体の電源が切れていることを確認してください。次に、パッキンの取り付け位置を特定します。多くの場合、湯水の接続部や操作バルブの根元部分にパッキンが使用されています。

交換の手順は、まず対象部分のナットをモンキーレンチなどで慎重に外し、劣化したパッキンを取り除きます。このとき、古いパッキンのサイズ・形状を確認し、同一規格の新品と交換することが大切です。合わないサイズを無理に取り付けると、水漏れが再発する恐れがあります。

新しいパッキンを取り付けたら、ナットをしっかりと締め直します。その後、元栓を開き、通水しながら漏れがないかをチェックしましょう。必要に応じて、接続部にシールテープを巻いておくとより密閉性が高まります。

このように、湯沸かし器のパッキン交換は落ち着いて手順を守れば、個人でも対応できる作業です。ただし、作業に不安がある場合や、内部構造に触れる必要がある場合には無理せず専門業者へ依頼することをおすすめします。

リンナイ 給湯器 パッキンの特徴

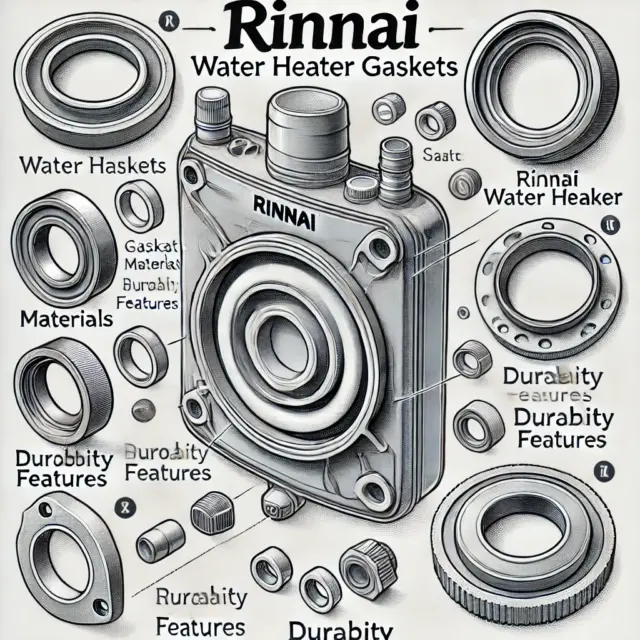

リンナイの給湯器に使用されているパッキンは、機器の性能と耐久性を支える重要な構成部品のひとつです。家庭用から業務用まで幅広く展開しているリンナイ製品には、設置場所や機種ごとに最適化されたパッキンが採用されています。

特に特徴的なのは、耐熱性と耐圧性に優れた材質を使用している点です。高温の湯が日常的に流れる給湯器では、一般的なゴム製パッキンではすぐに劣化してしまう恐れがあります。そのためリンナイでは、シリコンゴムやフッ素ゴム、ノンアスベスト素材など、より過酷な使用環境にも対応できる素材を使ったパッキンを多く取り入れています。

また、パッキンの形状についても、接続部の構造に応じて平型・Oリング型・座付きなどが使い分けられています。これにより、漏れを最小限に抑えると同時に、施工性やメンテナンス性も向上しています。

一方で、純正パーツでなければ適合しない場合が多いのも注意点です。互換品や汎用品を使用すると、わずかなサイズの違いでも水漏れを招くリスクがあるため、交換時には必ず型番を確認し、リンナイの純正品または対応品を選ぶ必要があります。

このように、リンナイ給湯器に使われるパッキンは、高性能である一方、慎重な選定が求められる部品です。安全かつ確実な修理・交換のためには、取扱説明書やメーカーの公式情報を確認しながら対応することが重要です。

ノンアスパッキン 種類と用途の違い

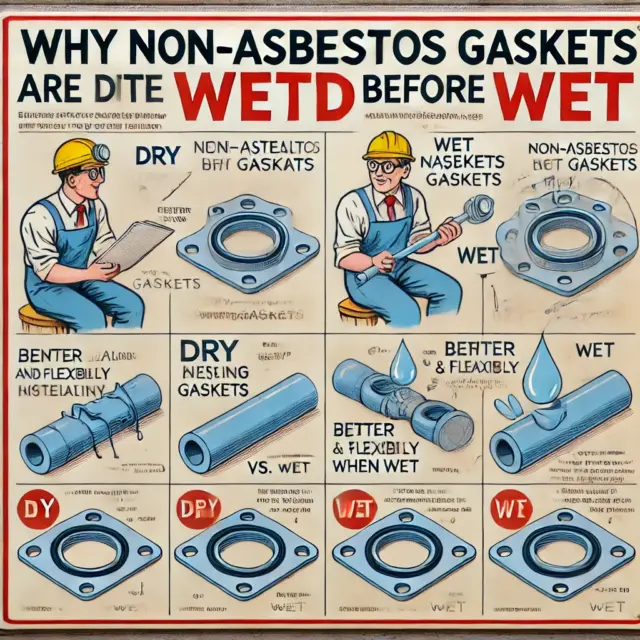

ノンアスパッキンとは、従来使用されていたアスベスト(石綿)を含まない、安全性の高い素材で構成されたパッキンのことを指します。現在では法規制により、アスベストを含む部品の製造は中止されており、ノンアスパッキンがその代替品として広く普及しています。

ノンアスパッキンにはいくつかの種類があり、それぞれの用途に応じた特徴を持っています。代表的なものには「ジョイントシート系」と「ゴム系」があります。ジョイントシート系は、グラファイトや無機繊維をベースにしたもので、耐熱性・耐圧性に優れ、給湯器やボイラー、配管接続部などに使われることが多いです。一方、ゴム系は柔軟性と密閉性に優れており、水道や家庭用設備の低圧接続部に適しています。

また、ノンアスパッキンは色や刻印などで識別できるものもあり、用途別に選びやすくなっています。ただし、同じ見た目でも厚みや密度が異なる製品もあるため、選定時には仕様書や用途表示を確認する必要があります。

さらに、使用する場所によっては「濡らしてから使う」などの条件が指定されていることもあります。これは、取り付け時の密着性を高め、より効果的に漏れを防止するための工夫です。こうした特性を理解し、適材適所で選ぶことが、ノンアスパッキンを正しく活用する鍵となります。

このように、ノンアスパッキンは種類ごとに明確な用途があり、それぞれの特徴を把握したうえで選定することが重要です。安全性と性能を両立するためにも、使用環境に応じた適切なパッキンの選択が求められます。

ノンアスパッキン 濡らす理由とは?

ノンアスパッキンを取り付ける際、「取り付け前に濡らす」という指示があることがあります。これは決して無意味な手順ではなく、密閉性と作業性の両方を高めるための重要な工程です。

まず、ノンアスパッキンは、アスベストを使用しない代わりに特殊な繊維やゴム、鉱物素材を圧縮して作られています。この構造は非常に強固ですが、乾いた状態では部材との密着性がやや弱くなることがあります。濡らすことでパッキンがわずかに柔らかくなり、設置面にしっかりと馴染みやすくなるのです。

また、水分が潤滑の役割を果たすため、ナットやフランジを締める際にパッキンがずれにくくなり、スムーズに固定できます。こうした効果により、取り付け後の水漏れリスクを大幅に低減できるのです。

ただし、すべてのノンアスパッキンに濡らす必要があるわけではありません。製品によっては、乾いたまま使用するよう設計されているものもあります。したがって、説明書や製品ラベルに記載された「使用条件」を事前に確認することが欠かせません。

このように、ノンアスパッキンを濡らす理由にはしっかりとした根拠があり、正しく取り扱うことで本来の性能を引き出すことができます。施工ミスを防ぐためにも、手順を守ったうえで使用しましょう。

水道 パッキン サイズ 調べ方のコツ

水道のパッキンサイズを正確に把握することは、無駄な交換や水漏れのトラブルを避けるうえで非常に重要です。しかし、初めて交換する方にとっては「どこをどう測ればいいのか分からない」と感じることも少なくありません。

サイズを調べる際の基本的なコツは、まず現物を取り外して確認することです。使用されているパッキンは、内部のゴムが劣化していても、元の形状や寸法の痕跡が残っているケースがほとんどです。そのため、古いパッキンを慎重に取り出し、定規やノギスを使って「内径・外径・厚み」の3つの要素を測定します。

このとき注意すべきポイントは、パッキンの「内径」が配管の太さと一致しない場合があるということです。あくまで水が流れる部分にフィットするサイズで設計されているため、見た目では判断しにくいこともあります。

また、品番や型番がわかる場合は、ホームセンターやメーカーサイトで対応するパッキンサイズを調べるのも有効です。型番から一覧表を参照することで、より正確な情報が得られます。

もしサイズが曖昧で迷った場合は、現物を持参して店舗で相談する方法もあります。店頭スタッフが形状を確認し、該当サイズを提案してくれるケースも多いため、無理に自己判断せず専門知識を活用するのが賢明です。

このように、パッキンのサイズを調べる際には、現物の寸法測定と型番確認を組み合わせることが、ミスの少ない選び方のコツといえるでしょう。

給湯器のパッキン交換費用はいくらですか?

給湯器のパッキン交換にかかる費用は、交換するパーツの場所や劣化の程度、業者の作業内容によって大きく変動します。一般家庭における標準的なケースであれば、全体の相場は3,000円〜15,000円程度が目安となります。

最も安価に済むのは、ホームセンターなどでパッキンを購入し、自分で交換するケースです。ゴム製の平パッキンであれば、1枚数十円〜数百円で入手できます。ただし、施工ミスやサイズ間違いがあると再発リスクが高まるため、交換作業に自信がある場合のみ自己対応を検討しましょう。

一方、業者に依頼する場合は、出張費・点検費・技術料が加算されます。これにより、たとえパーツそのものが安価であっても、トータルで5,000円以上かかることも珍しくありません。さらに、給湯器の内部や配管まわりに関わるパッキン交換では、安全確保や再発防止のために別途修理が必要になることもあります。

また、メーカー対応で純正パーツ交換を依頼する場合、事前に見積もりを確認することが推奨されます。特に10年以上使用している機種では、部品供給が終了している可能性もあるため、パッキンだけでなく本体交換が提案されることもあるためです。

このように、給湯器のパッキン交換費用はケースバイケースで異なります。安心して修理を依頼するためには、事前に料金体系を把握し、可能であれば複数業者から相見積もりをとるとよいでしょう。

給湯器 パッキン サイズに関する基礎知識のまとめ

-

パッキンのサイズは外径・内径・厚みの3点で判断する

-

ノギスを使えばミリ単位で正確に測定できる

-

見た目だけでサイズを決めるのは誤認のもとになる

-

給湯器や蛇口の説明書に型番が載っている場合がある

-

サイズが不明なときは古いパッキンを店に持参すると確実

-

平パッキンは呼び径13mmが家庭用では一般的

-

ゴムパッキンはわずかなズレでも水漏れにつながる

-

湯沸かし器の交換にはガスと水の元栓を止める必要がある

-

給湯器の水漏れは接続部パッキンの劣化が原因になりやすい

-

リンナイ製給湯器は高耐熱・高耐圧の専用パッキンを使用する

-

ノンアスパッキンは用途ごとに素材が異なり種類が多い

-

一部のノンアスパッキンは濡らして使うことで密着性が増す

-

自己交換する場合はサイズ間違いに細心の注意が必要

-

パッキンの交換目安は2〜3年ごとの点検・更新が理想

-

業者依頼時は費用が3,000〜15,000円程度と幅がある

▶ さらに詳しく: 給湯器業者の選び方で失敗しない!プロが教える悪質業者の見極め

タグ:使い方・選び方