給湯器ついたり消えたりの原因と安全な対処法

給湯器の火がついたり消えたりする現象に不安を感じ、「給湯器ついたり消えたり」と検索している方も多いのではないでしょうか。特に冬の時期には、給湯器の使用頻度が高まり、ノーリツの給湯器で「燃焼ランプがついたり消えたりする」「すぐ火が消える」といった症状に直面することもあります。また、灯油ボイラーで同様の症状が見られるケースもあり、原因や対策が気になるところです。

このような挙動は、必ずしも故障とは限らず、「給湯器 燃焼ランプとは」「給湯器 間欠燃焼」といったキーワードからもわかるように、正常な動作である場合も存在します。とはいえ、異常と正常を見分けるためには、基本的な仕組みや使用状況との関係を正しく理解しておく必要があります。

本記事では、「給湯器をこまめに消す理由は何ですか?」「ガス代が高すぎる原因は何ですか?」「給湯器を安く使う方法はありますか?」といった節約や安全に関する情報も踏まえつつ、正しい対処法や見極め方を解説していきます。さらに、「追い焚きと入れ直し、どちらが安いですか?」という実用的な比較についても紹介し、日常的な給湯器の使い方を見直すきっかけとしていただける内容をまとめました。

給湯器の不調を感じたとき、まずは何をチェックすべきか、どんな症状なら業者に相談すべきかを判断できるよう、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。

この記事で分かる事をピックアップ

-

給湯器がついたり消えたりする原因と正常な動作の違い

-

ノーリツ給湯器や灯油ボイラーの具体的な症状と対応方法

-

節約や安全のために実践すべき給湯器の使い方

-

業者に相談すべき異常の見分け方や判断基準

給湯器ついたり消えたりの原因と対策

-

ノーリツ 給湯器 燃焼ランプ ついたり消えたりとは

-

給湯器 ついたり消えたり 冬に多い理由

-

ノーリツ 給湯器 すぐ消えるときの対応

-

灯油ボイラー ついたり消えたりは故障?

-

給湯器 燃焼ランプとは何か解説

ノーリツ 給湯器 燃焼ランプ ついたり消えたりとは

ノーリツの給湯器で「燃焼ランプがついたり消えたりする」現象は、必ずしも故障とは限りません。この挙動にはいくつかの原因があり、それぞれに応じた理解と対応が求められます。

まず、燃焼ランプが点灯している間は、ガスが燃焼してお湯を温めている状態を示しています。一方で、このランプが点いたり消えたりする場合は「間欠燃焼」と呼ばれる正常な動作であることも少なくありません。特に夏場や水温が高い時期には、設定温度との差が小さいため、給湯器が必要最小限の燃焼を行い、火を止めたり点けたりを自動で繰り返すのです。

このような制御は給湯器のセンサーが水温や使用状況をもとに行っており、効率的な燃焼と安全性の確保を目的としています。つまり、ついたり消えたりすること自体が、給湯器の異常を示しているとは限らないということです。

ただし、燃焼ランプが頻繁に消えた後に再点火されず、結果的にお湯が出ないという状態が続く場合は注意が必要です。フィルターの詰まりやガス供給の不安定さ、センサーの故障などが原因になっている可能性があります。

このようなときは、まずリモコンのエラーコード表示を確認し、取扱説明書で対応方法を確認してみましょう。それでも不安が残る場合や異音・異臭を伴うようなケースでは、無理に使い続けるのではなく、専門の業者へ点検を依頼することが大切です。

給湯器 ついたり消えたり 冬に多い理由

給湯器の火が「ついたり消えたりする現象」は、夏場だけでなく冬場にも発生することがあります。特に冬場に頻発する原因には、季節特有の気温や水温、使用状況が大きく関係しています。

まず注目すべきは水温の低さです。冬は水道水の温度が著しく下がるため、給湯器はその冷たい水を設定温度まで一気に加熱しようとします。このとき燃焼時間が長くなりがちで、センサーの反応により一時的に燃焼が止まることがあります。これにより、点火・消火の繰り返しが発生するのです。

また、凍結防止のために給湯器内部で自動制御が働くことも関係しています。機種によっては凍結を防ぐためにわずかに水を流す機能があり、この際にも燃焼が一時的に作動し、ランプが点灯することがあります。その後、温度が上がると燃焼を止め、ランプが消えるというサイクルを繰り返します。

加えて、冬場は使用頻度が上がる傾向があります。お湯を使う時間帯が重なると、水圧の変化やガスの供給量の調整が頻繁に起こり、燃焼の安定性が損なわれやすくなります。このような条件が重なることで、点火と消火の頻度が増し、ユーザーが「ついたり消えたりしている」と感じる状況に陥りやすくなるのです。

一方で、もし給湯器の火が頻繁に消えるだけでなく、お湯が安定して出ない、異常音がするなどの症状がある場合は、故障の前兆の可能性があります。経年劣化によって内部の部品が正常に動作しなくなっていることもあるため、使用年数が長い給湯器で同様の症状が続くときは、点検・修理を依頼することをおすすめします。

ノーリツ 給湯器 すぐ消えるときの対応

![]()

ノーリツ製の給湯器で、火がすぐに消えてしまうという症状が現れた場合、まず確認すべきは「どのようなタイミングで火が消えるのか」です。たとえば、リモコンの電源を入れてから数秒で火が消えるのか、お湯を出し始めてから数十秒後なのかによって、原因は大きく異なります。

一番多いケースとしては、着火不良や燃焼不良です。これは点火プラグの劣化や汚れ、空気供給の不足などによって、火が安定してつかない、あるいはすぐに消えてしまうという現象です。ガス供給はあっても、空気の取り込みがうまくいかないと燃焼が成立せず、安全装置が作動して自動的に火が消える仕組みになっています。

また、水圧の不足や湯量の絞りすぎによって、必要な流量が確保できないことも原因として挙げられます。給湯器は一定の水圧がなければ点火しない構造になっており、水がチョロチョロとしか流れない場合には、火が一時的に点いたとしてもすぐに消えてしまうことがあります。

対応としては、まずリモコンに表示されるエラーコードを確認することが重要です。ノーリツの給湯器には、故障や異常を検知した際に特定のエラーコードが表示される仕組みがあります。エラーコードの一覧は取扱説明書にも記載されていますが、不明な場合はメーカーのサポートページで確認できます。

それでも原因が特定できない場合や、火がすぐ消える現象が続く場合には、使用を中止し、専門の業者に点検を依頼するのが最善です。無理に使い続けると、安全装置が正常に作動しなくなる恐れがあるだけでなく、一酸化炭素の発生やガス漏れといった重大事故につながるリスクもあります。

ノーリツの給湯器は高性能ではありますが、年数の経過とともに部品の劣化は避けられません。使用年数が10年を超えている場合は、修理とともに買い替えの検討も視野に入れておくとよいでしょう。

灯油ボイラー ついたり消えたりは故障?

灯油ボイラーの火がついたり消えたりする場合、必ずしも故障とは限りません。燃焼と停止を繰り返す動作は、使用環境や設定によっては正常な挙動であることもあります。まずはその違いを理解しておくことが重要です。

灯油ボイラーは、設定された湯温に達すると自動的に燃焼を停止し、湯温が下がれば再び点火する構造になっています。この繰り返し動作は、設定温度を保つために必要な制御であり、「サーモスタット制御」と呼ばれます。つまり、一定の湯温を維持するために、ついたり消えたりしている状態は正常です。

一方で、頻繁すぎる点火と消火が繰り返される、あるいは数秒で火が消えてしまうような場合には、いくつかのトラブルが隠れている可能性があります。例えば、バーナー部分の汚れやノズルの詰まり、吸気口の目詰まりなどが挙げられます。これらが原因で燃焼が不安定になり、安全装置が作動して消火されてしまうことがあります。

また、灯油の品質や残量にも注意が必要です。水分や不純物を多く含んだ灯油を使用していると、点火が不安定になったり、異常燃焼が発生することがあります。タンクの底に溜まった沈殿物がノズルに達してしまうと、正常な噴射ができず、火がついてもすぐに消えてしまうこともあります。

このような場合には、まずは灯油の状態やフィルターの詰まりをチェックし、バーナーの清掃を試みましょう。自分での対応が難しい場合や異臭・異音を伴うときは、安全のために専門の業者に相談することをおすすめします。火を扱う機器である以上、見過ごすことによるリスクは大きく、早めの点検が安心につながります。

給湯器 燃焼ランプとは何か解説

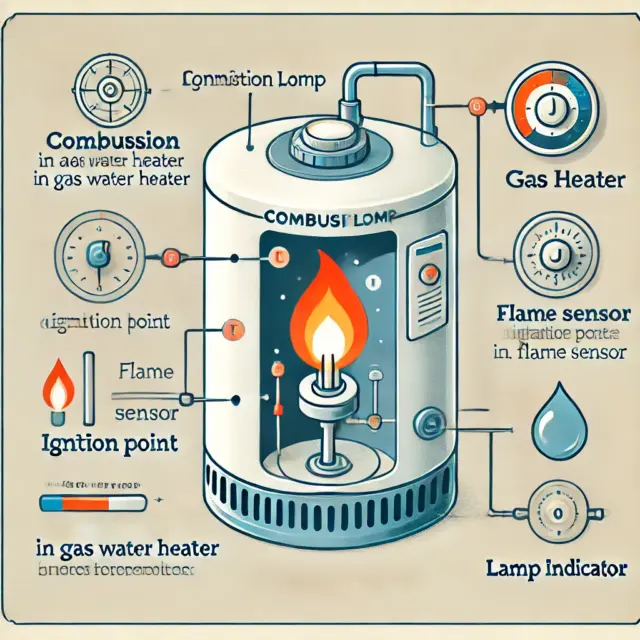

給湯器の燃焼ランプとは、その名の通り「現在、ガスが燃焼しているかどうか」を知らせる表示ランプです。リモコンや本体に表示される小さな炎のマークや、点灯式のLEDなどで視覚的に確認できるようになっています。

燃焼ランプが点灯しているときは、給湯器内部でバーナーに火がついてお湯を沸かしている状態を示します。逆にランプが消えているときは、燃焼が止まっている、つまり給湯器が火を使っていない状態です。これは、蛇口を閉じたことでお湯の需要がなくなったか、設定温度に達して燃焼を停止したかのいずれかによるものです。

燃焼ランプの役割は、安全性と動作状況の「見える化」にあります。ユーザーが現在の状態を一目で確認できるようになっており、トラブルの早期発見にも役立ちます。例えば、お湯が出ないのに燃焼ランプが点滅していたり、消灯したままで再点火しない場合は、給湯器内部に何らかの異常が発生しているサインかもしれません。

ただし、点滅や点灯の種類によって意味が異なる場合があります。一部のメーカーでは「点滅」はエラーの表示として使われることもあるため、リモコンや本体に表示されるエラーコードと合わせて確認することが大切です。

注意すべきなのは、燃焼ランプの状態だけで機器の不具合を判断してしまわないことです。リモコンの操作ミスや、給湯器への給水やガス供給が止まっているなど、周囲の環境も併せてチェックする必要があります。もしも不自然な点灯状態が続く場合は、早めに専門業者に見てもらうと安心です。

給湯器ついたり消えたりと節約の関係

-

給湯器 間欠燃焼は正常な動作

-

給湯器をこまめに消す理由は何ですか?

-

ガス代が高すぎる原因は何ですか?

-

給湯器を安く使う方法はありますか?

-

追い焚きと入れ直し、どちらが安いですか?

-

異常と判断するタイミングとは?

-

業者に相談すべき症状の見分け方

給湯器 間欠燃焼は正常な動作

給湯器が間欠的に火を点けたり消したりする動作は、「間欠燃焼」と呼ばれる正常な挙動です。とくに夏場などの水温が高い時期には、この間欠燃焼が頻繁に見られることがあります。

間欠燃焼とは、給湯器が設定された湯温に達するのを防ぐため、燃焼と停止を繰り返して温度調整を行う仕組みのことです。リモコンで設定した温度に近づくと、センサーが燃焼を止め、温度が下がってくると再度火を点けるという動作を自動的に行います。このため、リモコンの炎マークがついたり消えたりするのは、故障ではなく温度制御の結果です。

この動作は給湯器の安全装置とも密接に関係しています。設定温度以上に上がることを防ぐことで、過熱による事故やトラブルを未然に防いでいるのです。特にエコジョーズや高効率タイプの給湯器は、より繊細な温度調整ができるため、間欠燃焼の頻度が高くなる傾向があります。

ただし、間欠燃焼とは異なるパターンで火がすぐに消える、あるいは点いた直後に異音や異臭がする場合は注意が必要です。これらは燃焼不良やセンサーの故障、給湯器本体の劣化などが原因である可能性が高くなります。

自分でできる対策としては、給湯器の設置場所の通気をよくすることや、フィルターの掃除を定期的に行うことが効果的です。夏場は特に給湯器が直射日光を浴びやすいため、遮熱カバーや日除けの設置もおすすめです。

結果として、間欠燃焼そのものは故障の兆候ではなく、むしろ給湯器が正常に機能している証拠ともいえます。異変を感じた場合には、まず使用状況や季節、設定温度などを見直したうえで、必要があれば専門業者へ点検を依頼しましょう。

給湯器をこまめに消す理由は何ですか?

給湯器をこまめに消すことには、主に省エネと安全性の面で明確なメリットがあります。普段の生活ではあまり意識されませんが、給湯器は待機中でもわずかながら電力やガスを消費しており、つけっぱなしの状態が長引くと無駄なエネルギーを使ってしまうことがあります。

まず知っておきたいのは、給湯器のリモコンや本体には「待機電力」が存在しているという点です。たとえばリモコンの画面が常に表示されている状態や、追い焚き機能がスタンバイしている状態では、使用していなくてもわずかな電力が消費されています。これを一日に何度も繰り返すことで、結果的に光熱費がかさんでしまうのです。

さらに、給湯器の多くは自動で湯温を保つよう設計されており、使っていないときにも設定温度に近づけるために断続的に燃焼することがあります。つまり、お湯を出していなくても稼働している時間があるということです。こまめに電源をオフにすることで、こうした無駄な燃焼を防ぐことができます。

また、使用後にリモコンの電源を切ることで、誤作動や子どもによる操作ミスといったトラブルを防ぐことにもつながります。特に小さなお子さまがいる家庭では、リモコン操作による事故防止の観点でも重要です。

ただし、頻繁に電源をオン・オフすることで機械に負担がかかるのではと心配する声もあります。ですが、一般的な家庭で1日数回のオンオフを行う程度であれば、給湯器にとって大きな負担とはなりません。むしろ長時間つけっぱなしにしておく方が、燃焼回数が増えたりセンサーに負荷がかかったりすることがあります。

このように、給湯器をこまめに消すことは、日々の省エネ対策としても、安全面の対策としても有効です。使い終わったら電源をオフにするという習慣を取り入れるだけで、給湯器の寿命を延ばしつつ、無駄なエネルギーの消費も防げるようになります。

ガス代が高すぎる原因は何ですか?

ガス代が高すぎると感じる場合、その原因は給湯器の使用方法や設備の状態に隠れていることが多くあります。特に冬場に顕著ですが、日常的な使い方や給湯器の劣化によって、ガス消費量が無意識のうちに増えているケースも珍しくありません。

まず見直したいのが「設定温度」と「使用時間」です。高めの設定温度で長時間お湯を出し続けると、それだけ燃焼時間が長くなりガス消費も増えます。例えば、シャワーを1分間流すだけでも約10〜12リットルの水を使用しますが、それを高温に保つためには連続したガス燃焼が必要になります。家族全員が長めのシャワーを使えば、それだけで月々のガス代に大きく影響するのです。

次に確認すべきは給湯器本体の「経年劣化」です。使用年数が10年を超える給湯器では、燃焼効率が下がっており、同じ温度を保つためにより多くのガスを消費している可能性があります。内部のセンサーやバーナーの汚れによって、熱交換がうまくいかずエネルギーを無駄にしている状態になると、結果的にガス代が高騰します。

また、追い焚き機能の使い方も要注意です。何度も追い焚きをすることで、設定温度に戻すためにガスを多く消費してしまいます。短時間であればあまり影響しませんが、時間が空いた後に再加熱する場合は特にガス代がかかります。

他にも、風呂のふたを開けたまま追い焚きをする、水漏れや微小なガス漏れがある、給湯器の設置場所が通気性の悪い場所である、などさまざまな要因が複合的に関係しています。

このように、ガス代が高くなる背景には日常のちょっとした習慣や、設備の老朽化が影響しています。ガス会社からの請求書がいつもより高いと感じた場合は、まず使用方法の見直しと給湯器の点検を検討してみると良いでしょう。

給湯器を安く使う方法はありますか?

給湯器を安く使うには、日常の使い方を見直すことと、設備の維持管理を行うことが基本です。特別な節約術を取り入れるよりも、正しい使い方を身につけることが、最も効果的な方法といえます。

まず実践しやすい工夫として、「設定温度の見直し」が挙げられます。普段から設定温度を高めにしていると、それだけでガスの消費量が増えてしまいます。特にシャワーや洗面所などでお湯を使う際、42℃以上にしている家庭もありますが、40〜41℃でも十分に快適です。高温に設定してから水で薄めるより、初めから適温で使った方が効率的です。

次に効果的なのが、「使用時間の短縮」です。シャワーの使用時間を意識的に1分減らすだけでも、月のガス使用量を大幅に減らせます。お風呂を沸かす際には、家族が続けて入ることで追い焚きの回数を減らす工夫もできます。

また、「ふろの保温性能を高める」こともポイントです。浴槽にふたをしておくだけで温度の低下を防ぎ、追い焚きの回数を抑えることができます。断熱性の高いふたや風呂用保温シートの使用もおすすめです。

給湯器本体に関しては、定期的なメンテナンスを行うことで、燃焼効率を維持し無駄なガス消費を防げます。バーナーやフィルターに汚れが溜まっていると、同じ湯温に達するまでに余計なエネルギーを使ってしまうからです。

さらに、都市ガスとプロパンガスの違いにも注目しましょう。プロパンガスは料金が変動しやすく、同じ使用量でも都市ガスに比べて割高になることがあります。地域によってはガス会社の見直しができる場合もあるため、複数の業者に見積もりを取ると費用を抑えられる可能性があります。

こうした小さな積み重ねが、長期的には大きな節約につながります。給湯器を安く使うためには、「無理なく続けられる習慣」に焦点を当てることが成功のカギとなるでしょう。

追い焚きと入れ直し、どちらが安いですか?

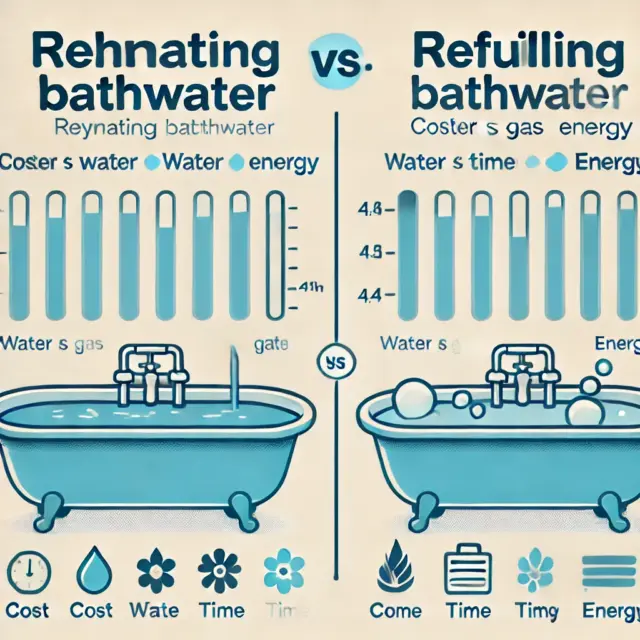

追い焚きとお湯の入れ直しのどちらが安く済むかは、使用する条件や時間の経過によって異なります。多くの家庭では「追い焚きの方が安い」という印象を持たれがちですが、実際には状況によってコストの差が逆転することもあります。

まず、入浴の間隔が短い場合、つまり30分〜1時間以内に家族が続けてお風呂に入る場合は追い焚きの方が効率的です。この程度の時間であれば浴槽内のお湯の温度はそれほど下がらないため、必要なエネルギーはわずかです。ガス代や水道代を含めても、追い焚きの方がトータルコストは安く抑えられます。

一方で、数時間以上経ってから再び入浴するようなケースでは、入れ直しの方が経済的になることもあります。なぜなら、追い焚きで冷えたお湯を再び設定温度まで温め直すには、相応のガスを使用するからです。特に冬場はお湯の冷め方が早いため、ガスの消費が多くなります。さらに、古いお湯は汚れや皮脂、入浴剤の残留物が混ざっていることが多く、衛生面からも新しく入れ直した方が快適です。

また、浴槽にふたをせずに放置しておくと、熱が逃げやすくなり、追い焚きの際により多くのガスを消費してしまいます。このため、お湯を長時間使用しないことが分かっている場合は、最初から入れ直す前提でふたをしておくか、いっそ水を抜いてしまう方が理にかなっている場合もあります。

このように、入浴のタイミングや浴槽の保温状態、気温などによって「安さ」の基準は変わります。費用だけでなく、快適さや衛生面も考慮しながら、ケースバイケースで判断するのが良いでしょう。

異常と判断するタイミングとは?

給湯器の異常を見極めるには、普段の動作とどれだけ違っているかを冷静に観察することが大切です。小さな違和感を見逃さず、早めに対処することで、トラブルの拡大や安全リスクを防ぐことができます。

たとえば、お湯の温度が突然上下する場合は、明らかに異常のサインと考えられます。通常、給湯器は設定温度を一定に保つよう制御されていますが、温度が安定しないときは温度センサーの不具合やバーナーの燃焼異常が考えられます。また、シャワーや蛇口を使っている最中に、突然お湯が出なくなったり、火が消えてしまう場合も、給湯器が正常に機能していない証拠です。

他にも、給湯器から異音がする、焦げたようなにおいがする、燃焼ランプが頻繁に点滅するなどの症状も異常を疑うべきサインです。これらは内部の劣化やガス・空気の供給不足など、目に見えない部分のトラブルを知らせている可能性があります。

一方で、間欠燃焼や温度の微妙な誤差など、仕様上問題のない動作も存在します。例えば、リモコンの炎マークがついたり消えたりするのは、設定温度を保つための調整である場合が多く、これ自体は異常ではありません。

ただし、明らかに「いつもと違う」「何度も同じ症状が出る」と感じるようであれば、それは異常のサインと捉えて良いでしょう。とくに使用年数が10年を超えている給湯器では、部品の劣化が進んでおり、不具合が出やすくなっています。

こうした違和感を見逃さず、早めにチェックや相談を行うことが、トラブルの未然防止に繋がります。日常的に給湯器の状態を意識しておくことが、最も効果的な予防策といえるでしょう。

業者に相談すべき症状の見分け方

![]()

給湯器に不具合が起きた場合、どこまでが自分で対処できる内容で、どのタイミングで専門業者に相談すべきか判断に迷うことがあります。しかし、誤った自己判断は安全面や機器寿命に悪影響を及ぼす恐れがあるため、相談の目安を知っておくことが重要です。

まず、リモコンにエラーコードが表示されている場合は、取扱説明書を確認し、表示された内容が「要点検」や「要修理」に該当するなら速やかに業者に連絡すべきです。特に「ガス供給異常」「過熱防止装置作動」などの内容は、安全性に直結するため放置してはいけません。

また、火がすぐに消える、何度も再点火を繰り返す、追い焚きが正常に動作しないといった症状は、機器内部の故障やセンサーの不具合である可能性があります。これらは素人が分解や調整するのは危険を伴うため、業者による点検が必要です。

さらに、異音や異臭、水漏れ、黒い煙が出るといった現象が確認された場合は、すぐに使用を中止し、専門業者に状況を伝えることが必要です。これらは一酸化炭素中毒や火災などの重大事故につながるリスクをはらんでいます。感電や爆発の危険もあるため、無理に触ろうとしないようにしましょう。

逆に、自分で対応できるケースとしては、リモコンの電池切れや、ガスの元栓が閉まっていた、水道の断水などが挙げられます。こうした外的な要因によるものは、確認と簡単な操作で復旧する場合が多いです。

業者に相談すべきかどうかの判断に迷った場合は、「使用していて不安を感じたかどうか」を基準にするのも一つの方法です。異変が気になるようであれば、早めの相談が安心につながります。

無理に自己解決を図るよりも、プロの目で確認してもらうことが、結果的に修理費用を抑えたり、給湯器の寿命を延ばすことにもつながります。安全と快適な生活を守るためにも、正しい見分け方と判断を心がけましょう。

給湯器ついたり消えたりの原因と正しい対処まとめ

-

間欠燃焼は給湯器の正常な温度調整動作

-

ノーリツ製は設定温度に応じて燃焼を自動制御する

-

冬は水温が低く燃焼頻度が増える傾向がある

-

凍結防止機能でも一時的に火がついたり消えたりする

-

給湯器の着火直後に火が消える場合は点火不良の可能性がある

-

灯油ボイラーの制御でも同様の現象が見られる

-

バーナーやノズルの汚れが頻繁な消火を引き起こす

-

水圧が不足すると正常な燃焼ができなくなる

-

燃焼ランプは動作状態の目安になるが異常判断には不十分

-

給湯器をこまめに消すと待機電力と無駄な燃焼を減らせる

-

ガス代が高いときは設定温度や使用時間を見直すべき

-

保温の工夫やメンテナンスで給湯器を安く使える

-

追い焚きより入れ直しの方が安く済むケースもある

-

明らかにいつもと違う挙動は異常のサインと考える

-

エラーコードや異臭・異音は業者相談の目安になる

タグ:安全性